《华为崛起》讲述了华为三十年的奋斗历程,从最简单的零件组装起家,以客户为中心,以奋斗者为本,一步步赢得市场认可,成为一家国际化ICT巨头。华为并不是一个人在战斗,而是打造以华为ICT技术为核心的“联合舰队”,建立最广泛的“统一战线”。

华为为什么能走到今天?

任正非将中国传统文化中的精华以及毛泽东理论与商业实践相结合,同时吸收西方商业实践中优秀的部分,走出了一条中西合璧的特色之路。

提到创新,不同人有不同的理解方式。有人把创新与创新性思维等同起来,认为产生一种新想法就是创新;还有人将创新与发明划等号,(注:根据我国的专利法规定,发明是指对产品、方法或其改进所提出的新的技术方案),而且发明必须提供前所未有的新东西。也有人把科学技术的进步等同于创新。

奥地利政治经济学家约瑟夫·熊彼特(1883年2月8日—1950年1月8日)被称作“创新理论之父”,他认为创新就是“建立一种新的生产函数”,也就是说,把一种从来没有过的关于生产要素和生产条件的“新组合”引入生产体系。这种新组合包括5种情况:

创新理论之父约瑟夫·熊彼特

在熊彼特的语境中,“创新”不是一个技术概念,而是一个经济概念:它严格区别于技术发明,而是把现成的技术革新引入经济组织,形成新的经济能力。

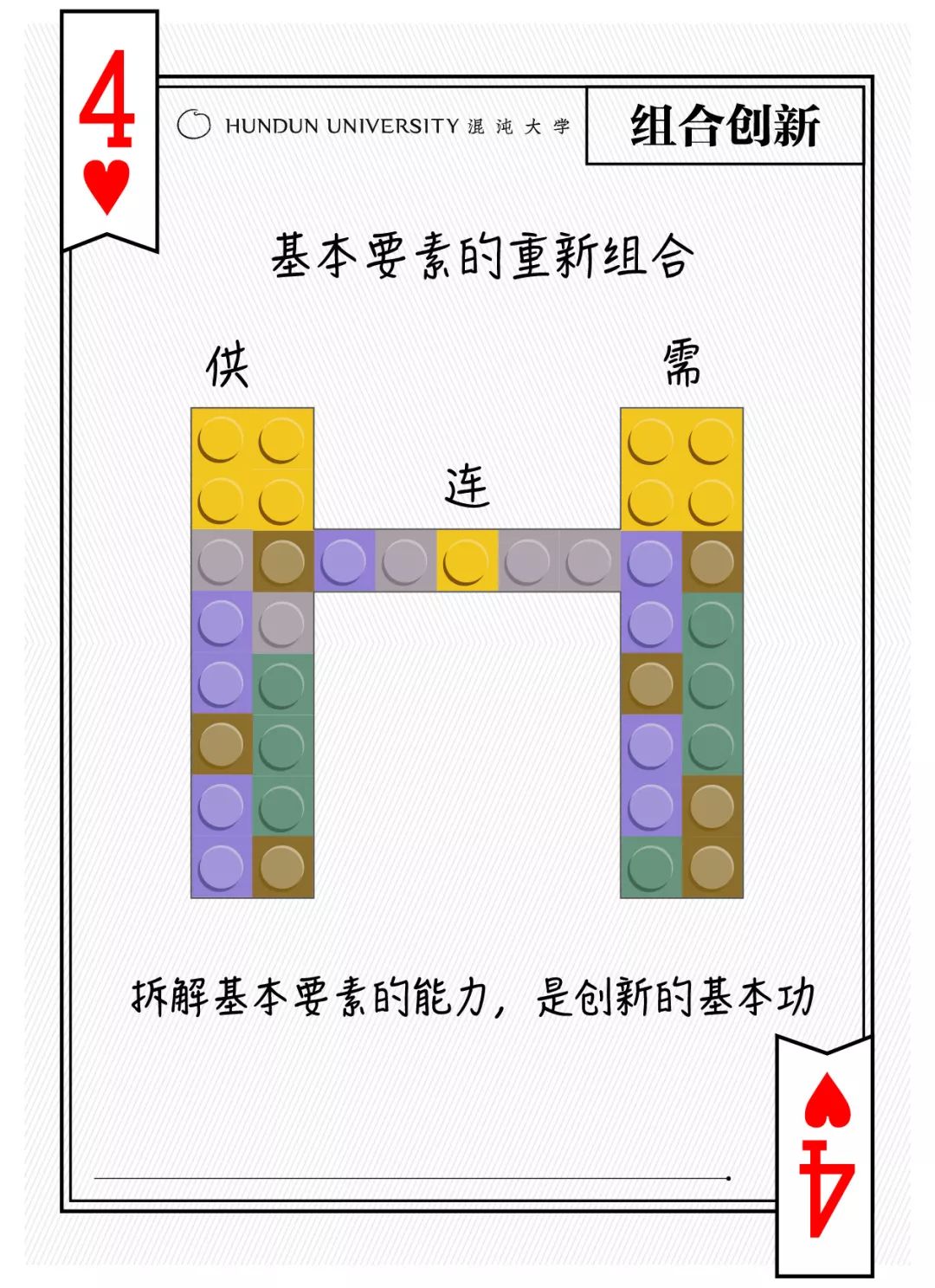

由于熊彼特生活在工业生产突飞猛进的年代,那时人们关心的主要问题还是如何解决物质供给相对匮乏的问题,因此他所说的创新只涉及到“供给侧”。今天的我们都知道经济活动包括供给、需求以及两者之间的连接方式,因此

可以将熊彼特所说的创新扩展为一种“供需连”的新组合。

在混沌大学提到“组合创新”时,如果没有特殊说明,一般都是指建立一种供需连的新组合;人们谈到新零售,是指“人货场”的具体形式发生变化,所谓“人货场”也就是“供需连”的一种具体表述。

以上理解不能说错,但都只是创新的一个侧面,如同盲人摸象一样,只见局部不见整体。其中熊彼特所说的“创新

”

要更接近全貌一些,但是

他的定义将创新和技术发明对立起来,造成了巨大的误解和混淆。

在所有我所知道的关于创新的定义中,经济学教授、北京大学国家发展研究院前院长周其仁的论述是最准确的。他说,创新是一连串相继发生的事件,它既包含商业也包含技术,既包含人类意识世界的想法,也包含在现实世界中的实践。换句话说,

创新不是某个时间点上发生的事,而是时间累积而成的历史。

创新因某种不平衡而产生,经历了一系列发展变化后,得到广泛推广和采用,最终改变了这个世界。已经出现的创新又会为新的创新提供动力和原材料,推动更多的创新相继发生。

具体地说,创新包含三个相互推动的阶段,我将其称之为“创新飞轮”:

创新飞轮(来自本人课件)

首先是应用创新。有人发现了一个需求(也就是期望与现实的落差),这个需求具有潜在的经济价值,于是构造一个可应用的方案。

其次是技术创新。应用方案出现后造成了新的需求或麻烦,于是有人通过技术手段来满足需求或解决麻烦。

最后是生态创新。技术得到广泛应用后,经过主动或被动扩散变成了经济社会“基础设施”的一部分,同时还会催生新的秩序、制度、规则。改变后的经济生态环境又会成为新的创新萌生的温床,推动更多创新的不断涌现。

在这个创新飞轮中,“应用创新

”

对应熊彼特所说的“创新

”

,也就是实现了一种供需连的新组合,从而解决了现实存在的某个问题。技术创新是创新全过程的重要一环,缺少它,创新生态就不能随着时间持续累积,越来越肥沃。所有已经发生的创新中的“技术要素

”

,组成了生态创新的一部分,成为催生更多应用创新的土壤。

技术使得创新带有时空的因素。

我们今天的创新环境和熊彼特在一百年前面对的创新环境具有天壤之别,因为这一百年来所有的技术积累,都变成了今天创新的“基础设施

”

。由于技术的空间分布也极不均衡,我们在深圳谈创新和在索马里谈创新也是完全不同的概念。

但技术创新又不是创新的全部,只有在实际商业环境中应用,对世界造成改变才是创新。因此真正的创新必然是“产学研用”相互结合,甚至还包含“政府”的因素。

持续的利益正反馈,是推动创新飞轮转动的动力。

15-16世纪东西方先后出现大航海活动,东方偃旗息鼓而西方持续加强最终引发世界局势变革,就是因为东方的航海活动没有获得利益正反馈,而西方则从航海活动中获得巨大的利益回报,创新飞轮持续加速从而引发世界巨变。

在大多数情况下,利益正反馈来自商业化,也有一些情况来自政府或其他组织的给予的激励。前述西方大航海活动,其中也包含了应用创新(进行远洋航海)、技术创新(对航海技术和军事技术不断改进)、生态创新(原来的技术创新成为基础设施,政府建立制度规则对航海商业活动进行大力推动)的过程。

改造了我们每一个人生活方式的移动支付,则是当代很好的创新飞轮转动的例子。

应用创新:

首先是日本的一些工厂出于提升生产率的需要,构造了一个通过扫条形码进行物料管理的方案。

技术创新:

该方案确实可以大大加强物料管理的条理性,但是条形码信息量太小,读取速度慢,还可能读错,使得生产率进一步提升受到了限制,于是发明了容量更大,读取速度更快、具备强大纠错能力的二维码。

生态创新:

二维码的信息容量远超工厂物料管理的需要。以我们现在常用的25✖25 的付款码举例,假设全球 76 亿人以每秒一次的速度同时狂按手机屏幕刷新二维码,需要 3✖10^126 年才能消耗光所有二维码。如果以某科学团队推测宇宙寿命剩余1400亿年计算,在当地球上所有人愚公移山子子孙孙无穷尽也啥事儿不干就戳手机屏幕的时候,宇宙已经毁灭又重生了 2✖10^115 次。于是二维码的发明人把二维码的专利无偿开放,就想看看二维码能干什么用。二维码这种技术成为一种基础设施,推动了生态创新。

腾讯公司看到了二维码的巨大价值,在微信上推动二维码广泛使用,其他公司也纷纷跟进,使得二维码的生态逐渐成熟。除了移动支付之外,二维码成为线上与线下连接的基础设施,并成为孕育更多创新的肥沃土壤。比如如果没有移动支付,共享单车根本就不会出现。

应用创新:

首先是日本的一些工厂出于提升生产率的需要,构造了一个通过扫条形码进行物料管理的方案。

技术创新:

该方案确实可以大大加强物料管理的条理性,但是条形码信息量太小,读取速度慢,还可能读错,使得生产率进一步提升受到了限制,于是发明了容量更大,读取速度更快、具备强大纠错能力的二维码。

生态创新:

二维码的信息容量远超工厂物料管理的需要。以我们现在常用的25✖25 的付款码举例,假设全球 76 亿人以每秒一次的速度同时狂按手机屏幕刷新二维码,需要 3✖10^126 年才能消耗光所有二维码。如果以某科学团队推测宇宙寿命剩余1400亿年计算,在当地球上所有人愚公移山子子孙孙无穷尽也啥事儿不干就戳手机屏幕的时候,宇宙已经毁灭又重生了 2✖10^115 次。于是二维码的发明人把二维码的专利无偿开放,就想看看二维码能干什么用。二维码这种技术成为一种基础设施,推动了生态创新。

腾讯公司看到了二维码的巨大价值,在微信上推动二维码广泛使用,其他公司也纷纷跟进,使得二维码的生态逐渐成熟。除了移动支付之外,二维码成为线上与线下连接的基础设施,并成为孕育更多创新的肥沃土壤。比如如果没有移动支付,共享单车根本就不会出现。

用创新飞轮的视角来看,最初

应用

创新的想法由谁提出,甚至技术创新来自哪里都不是最重要的,只要能够获取这些想法和技术为我所用,将其变成现实方案获得利益回报,最终实现生态创新,形成创新不断涌现的生态,也就是华为创始人任正非常说的“增强土地肥力”才是最重要的。

只要能够持续地“增强土地肥力”,将来总会变成创新的核反应堆,从跟随、模仿、学习,变成创新的源头和中心。

很多国人纠结,当年推动西方进步的思想和技术源头都是中国,因此认为西方获得的成就不值一提。这种思想大错特错。西方持续学习来自东方的技术成果,将其变成可以获利的商业方案,并推动技术持续改进,在西方形成了推动创新持续涌现的生态,在19-20世纪,无可辩驳地成为世界创新中心。

同样的道理,今天的中国进行了大量应用创新,但是很多想法和技术源头都来自西方,有不少人认为中国的成就不值一提。这种思想就更荒谬了。

正如当年中国作为世界创新中心,持续输出新技术新思想,没有在中国开花结果,却在西方这个边缘地区引爆创新核弹一样,同样的事情在重演,只不过东西方的地位调换了角色:美国仍然是世界技术创新的源泉,但是大量的新技术在美国诞生之后,却在美国找不到生根发芽持续生长的土壤,不得不来到中

国寻求生存空间。

陆奇说,中国成为全球创新中心是必然趋势,我对此深表赞同。

为什么我这么笃定呢?因为创新飞轮转起来,就会造成一个显著的现象:创新来自边缘。

创新来自边缘,并不是说创新最初的源头来自边缘,

而是在边缘才具有创新发育壮大的生存空间。

前面所说的东西方地位对调就是源于此,而在商业领域类似的事情更是一再发生。

由于占据更多的优秀人才资源,掌握大量技术资源,具有更加前瞻的商业视野,一些优秀的大公司往往成为创新方案的源头,但是却无法使其发展壮大。

创新飞轮转动的过程,就如同

新物种从基因突变到种群建立的过程

,这一过程中会遭遇到巨大的障碍,哪一个障碍跨不过去都会导致创新流产。这些障碍中,技术操作层面的问题都是小事,最难跨越的障碍是利益冲突。

比如说,数码拍摄技术最初诞生于美国的胶片巨头柯达,但是却在日本的一些厂商手里发展壮大,最终柯达衰落于数码相机崛起的大潮中。

当年如日中天的柯达要钱有钱,要人有人,还是技术的开拓者,为什么却造成这样的悲剧?

答案是:

利益的冲突。

柯达上下早已形成了以胶片业务为核心的利益集团,经营话语权被胶片时代提拔的干部所把持,他们都是化学专业的高级人才,对数码技术感到陌生。如果柯达大力发展数码相机,就意味着数字通信背景的人才上位,而元老们的利益和权力受到损害,因此元老们要千方百计地阻挠数码相机部门的发展,甚至将其边缘化,以维护他们的既得利益。

当他们成功地捍卫了自己在公司内部的微观利益的同时,柯达作为一家商业公司,其宏观的商业利益则不可避免地被后来居上的竞争对手剥夺殆尽,最后整艘大船如同撞到冰山的泰坦尼克号一样沉没。

创新引发的利益冲突不仅体现在公司内部新旧业务之间的冲突,也体现在商业世界中不同公司之间的冲突。

移动支付在美国落地,理论上应当并不存在任何技术上的障碍,但就是落不了地,为什么?

移动支付作为线上和线下连接的支付方案,代表了电商的利益,当然主要由互联网公司所推动。但是传统的金融支付方案掌握在银行集团手中,推动移动支付就是在动银行集团的利益蛋糕。虽说移动支付推广之后其实会把整个支付蛋糕做得更大,银行也会获得更多的利益,但是在那之前需要进行大量的投入和变革。而且也会涉及到人的调整,因为大量从事传统金融业务的人会不可避免地下岗失业,除非他们具有足够的学习能力能够适应新的岗位,这就是在触动既得利益者的蛋糕。

因此,美国的银行财团组建了强有力的游说公司,阻止这项变革落地实施。而且,美国的通信运营商出于盈利的目的,只是在发达城市建设足够的通信基站,一到郊区或农村移动信号不好,移动支付也没法用,这就导致移动支付相对于现有的信用卡支付,改善效果并没有足够好,用户也懒得替换。

中国政府为了推动创新,首先压制银行的反对声音,推动银行与互联网公司的合作,开展移动支付业务。中国的移动运营商都是国企,把建设移动网络看做国家的基础设施,给每一个乡村都用上移动网络,在哪个角落都可以方便地使用移动支付,打造了适用于移动支付落地的生态环境。于是移动支付在中国遍地开花蓬勃发展,甚至连街边买一个红薯都可以用移动支付。

再比如,高铁在美国无法大量推行,原因在于航空公司的阻挠和私有土地产权的桎梏;太阳能等清洁能源在美国很难推广,因为有传统油气公司的阻挠;特斯拉电动汽车在美国举步维艰,因为有传统汽车公司和传统油气公司的前后夹击……美国要发展5G,什么,无线频段已经被国防部占了?

私有产权至高无上……这种继承自封建时代的观念,把美国的商业世界也变成了大大小小割据一方的封建诸侯。

事实上,产权制度对于创新是一柄双刃剑。产权说白了就是一种利益分配的工具,对于创新飞轮既可能是动力也可能是阻力。一方面,产权对于创新的正反馈循环形成具有积极作用,通过股权等产权激励,可以驱动创新者勇于探索获得回报;但是另一方面,产权保护过强,又会导致既得利益者携手扼杀创新。

“每个人都出自自己私心的驱动,被一只看不见的手引导着去达到并非出于其本意的目的,最终导致社会整体利益最大化”,亚当·斯密的论断,只有在商业社会发育不足,而资源极大丰富的情况下存在。但是商业社会没有发育的情况下,又哪来的丰富资源呢?除非把亚洲人,印第安人不当做人,可以随意掠夺,这样就不存在利益冲突了!

因此,所谓自由主义经济学,最初就是为美化殖民主义而诞生,在今天的现实世界中,就是一个毫无根据的乌托邦。

专利制度,被视作工业革命的催化剂,为创新提供了必要的利益正反馈(“为天才之火浇上利益之油”——林肯),如今也逐渐蜕变为美国创新的枷锁。

专利又被称为知识产权,这种无形产权也是实现利益分配的工具,其正面作用跟大家通常理解的产权类似,也是为了实行对创新的利益正反馈。专利制度对于创新飞轮的作用同样是双向的:它既可能促进创新,也可能阻碍创新。

在中国,专利是国家授予给发明人的、具有一定时限的、基于技术创新的市场垄断权。其中“基于技术创新”保证了做大蛋糕,而具有一定时限,保证了这种市场垄断权不会过于滥用,侵害公众利益。时限到了之后,专利技术方案就无偿贡献给大众,成为所有人都可以使用的技术方案。

专利又被称为知识产权,这种无形产权也是实现利益分配的工具,其正面作用跟大家通常理解的产权类似,也是为了实行对创新的利益正反馈。专利制度对于创新飞轮的作用同样是双向的:它既可能促进创新,也可能阻碍创新。

在中国,专利是国家授予给发明人的、具有一定时限的、基于技术创新的市场垄断权。其中“基于技术创新”保证了做大蛋糕,而具有一定时限,保证了这种市场垄断权不会过于滥用,侵害公众利益。时限到了之后,专利技术方案就无偿贡献给大众,成为所有人都可以使用的技术方案。

在美国,专利的保护范围不限于技术方案,而是一切能够获得商业利益的新方案,因此单纯的商业模式创新也属于专利保护的范围(其间经历了复杂的博弈过程,这里不赘述),仅从这一点上看,美国的专利保护强度就比中国要强得多。

创新方案本身就会产生利益回报,就可以给创新者以利益正反馈,为什么还需要专利制度多此一举?

原因很简单,

与自由主义者鼓吹的“自由竞争激发创新”不同,过于充分的自由竞争会扼杀创新。

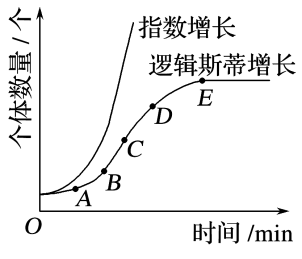

根据创新的“S曲线”理论,创新前期需要突破投入大于产出的“欺骗性失望区”,直到形成正向回报的正反馈机制,才算渡过破局点。大部分创新萌芽都会被闷死在这里。

这个S曲线呢,其实也就是生态学中的“逻辑斯蒂曲线”,虽然出自不同的领域,但是内在原理是相通的。

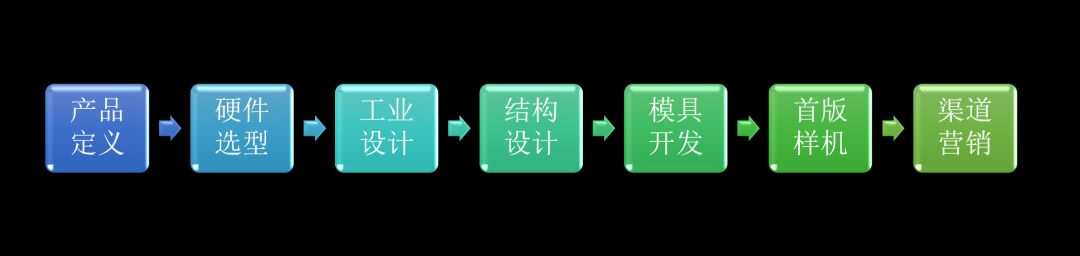

按照现在普遍的工业化生产方式,创新者首先需要积极研究,付出研发成本,才能获得创新方案;在获得创新方案之后,要购买原材料、设备组织试生产;生产出样品后,还要检测样品是否达到预先的设计要求,如果有偏差,要修改技术方案,重新安排生产,这一过程可能会多次迭代;最后好不容易生产出新产品投放市场,创新者总算是苦尽甘来,心想这下可以发财了,前期投入不仅可以获得补偿,还能大赚一笔。

按照现在普遍的工业化生产方式,创新者首先需要积极研究,付出研发成本,才能获得创新方案;在获得创新方案之后,要购买原材料、设备组织试生产;生产出样品后,还要检测样品是否达到预先的设计要求,如果有偏差,要修改技术方案,重新安排生产,这一过程可能会多次迭代;最后好不容易生产出新产品投放市场,创新者总算是苦尽甘来,心想这下可以发财了,前期投入不仅可以获得补偿,还能大赚一笔。

生产工艺流程(来自本人课件)

但如果没有专利保护,市场上很快就会出现仿制的产品,由于成本更低(没有前期研发成本投入和试错过程,显然成本要低得多),比创新者的产品卖得还好,创新者的产品由于要覆盖研发投入必然价格更高,反而无人问津。别说大赚一笔了,前期投入都没收回来,必然亏得一塌糊涂。如果这样,谁还会去创新呢?

对于药物研发,这一点尤为明显。新药研制,需要经过药物靶点确认,化合物合成、筛选、修饰(可能需要多次迭代),药理及安全性评估,制剂开发,临床研究(一期二期三期),这些环节中任何一环出现问题,都可能使项目胎死腹中,前期投资全部打水漂。新药从立项到各个环节完成后经批准上市,差不多要八到十年的时间,还要付出巨额投资。

如果没有专利制度,新药上市后,别人拿来一分析化合物构成,很快仿制药就出来了,然后以低廉的价格迅速占领市场,估计原药物研发者想死的心都有了。

创新者都是利益驱动的,没有人是打算自掏腰包造福全人类(除了极少数理想主义者之外,大多数人就算有造福人类的想法,也是在赚够了钱的基础上)。

为了鼓励积极创新,政府必须对市场竞争行为加以调节,避免无度的自由竞争,从法律上给创新者市场垄断权,使其能从创新中获利。这个垄断权,并不是只能由专利权人使用专利方案,也包括如果其他人要使用专利方案,必须向专利权人缴纳合理的费用,称之为专利授权费。

如果从利益的角度分析,专利是一个典型的做蛋糕与分蛋糕的故事:由于做大蛋糕需要付出代价,必须给做大蛋糕者以超额的利益加以鼓励,否则谁还会苦哈哈地去做大蛋糕?等着别人做大蛋糕后一哄而上去分食就好了嘛!

但从另一个角度说,专利毕竟是一种垄断权,专利保护过强会破坏公众利益,破坏创新的土壤。

创新如同登山,有些必经之路是绕不过去的,先行者通过专利布局把必经之路步下重重地雷阵,这就跟修高铁要付买路钱是一个道理,后来者要么乖乖交买路钱,要么另觅蹊径,为创新制造了大量额外成本,极大提升了创新的门槛,压缩了小公司生存的空间,使得创新生态急剧恶化。