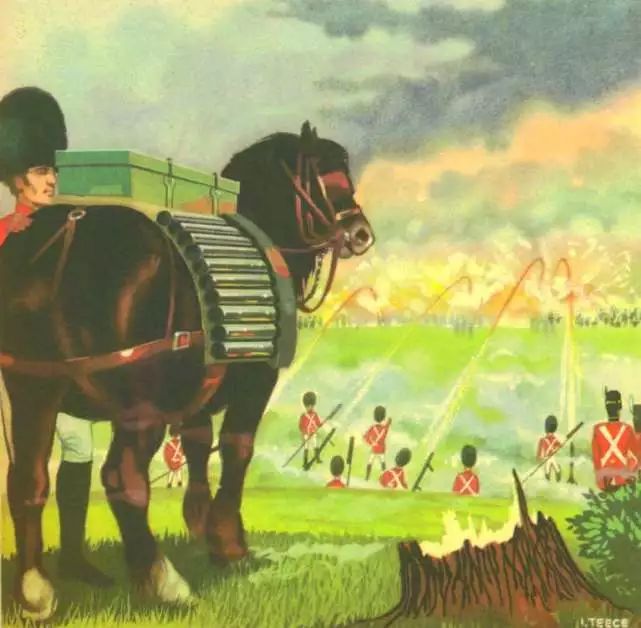

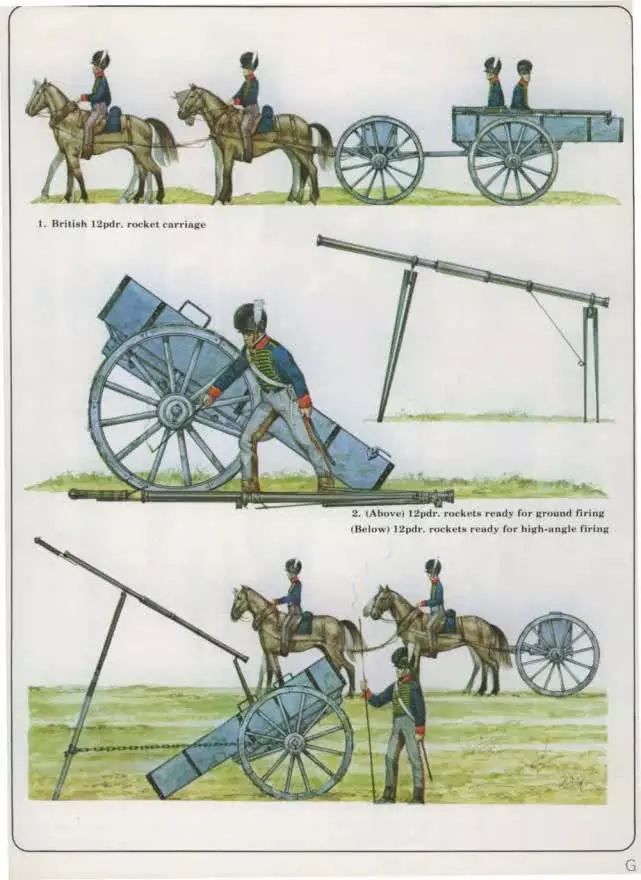

▲拿破仑战争时期的康格里夫火箭炮

和中国不同,在18世纪以前欧洲一直没有把火箭武器列装于军队中,而在此前中国的火箭武器技术已经领先世界600余年,并长期作为“国之重器”存在。然而,令中国古人万万没想到的是,欧洲人凭借一款山寨印度人的火箭武器后来居上,且在鸦片战争中让所有中式火箭黯然失色,这款火箭武器就是——康格里夫火箭炮!

在英国征服印度迈索尔王国前,欧洲人也使用过火箭,但它在欧洲战争中主要用于胜利后的烟火娱乐。13世纪中国火药和火箭技术经德里苏丹国传入印度,印度人对中国火药和火箭技术进行了改良。与中国和欧洲火箭不同的是,印度火箭的发射药不是装在纸糊的管子里,而是装铁管之中,重量由6-12磅不等,放在30厘米长、直径7.5厘米的竹筒中发射,射程达900米以上。虽然命中率不高,但集中使用和较高的射速能够弥补精确度的不足,尤其适合对付目标比较大的固定物体和敌人,比如船、房屋、步兵方阵、骑兵纵队等。在英国征服迈索尔王国的战争中,迈索尔人屡次使用火箭武器给予英军不小的杀伤。战争结束后,英国受印度火箭的刺激,以印度火箭为蓝本研制出了技高一筹的康格里夫火箭炮,其他欧洲各国也不甘落人后,争相发展出自己的火箭炮联队。

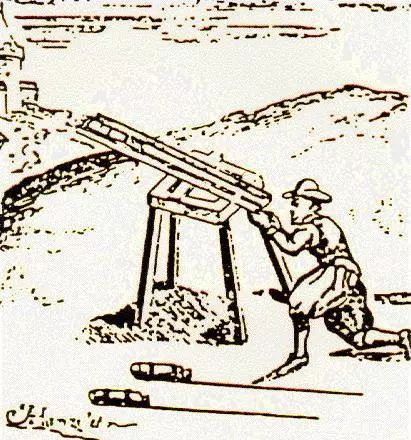

▲印度火箭炮

▲印度火箭炮

▲印度火箭炮行动中

▲印度火箭炮痛击昂撒英侵略者

康格里夫火箭炮的结构比前膛加农炮简单地多,由弹筒(内储火药)、爆炸榴弹和尾杆三部分组成。为了使火箭能够朝预定方向上飞行,将火箭放入装在三脚架上的铁管里,然后通过弹筒的底盖上的小孔点燃火药。它的发射架只有简单的高低瞄准装置,没有方向瞄准装置。

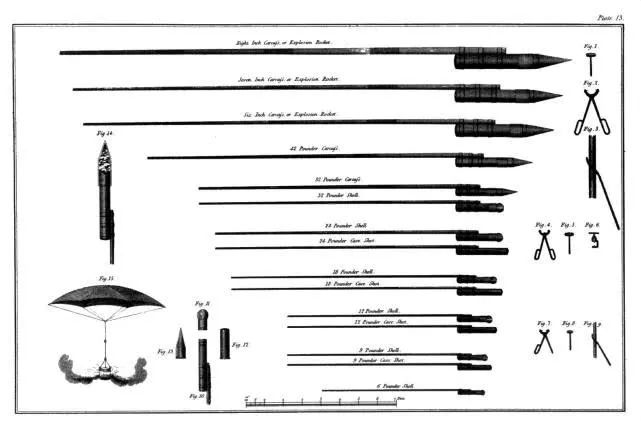

康格里夫火箭炮可以使用的弹头多达15种,具体可以可分为榴霰弹火箭和燃烧弹火箭两大类型。使用榴霰弹的康格里夫火箭炮常常作为加农炮的替代品被使用。海军使用的火箭弹头有筒弹、链弹、爆炸弹或纵火弹等炮弹之分,重量从11.4到27千克不等,以32磅(14.5千克)最为常用。32磅火箭炮的基体管长107厘米,直径10厘米,装药3.2千克,并装有一个长1.5米、直径3.8厘米的可拆卸的安定杆子。康格里夫火箭炮的研制者康格里夫爵士还特地为他的发明研制了一种增加射程的速燃火药,并进行了增加射程和提高精度的火箭试验。

▲康格里夫火箭炮

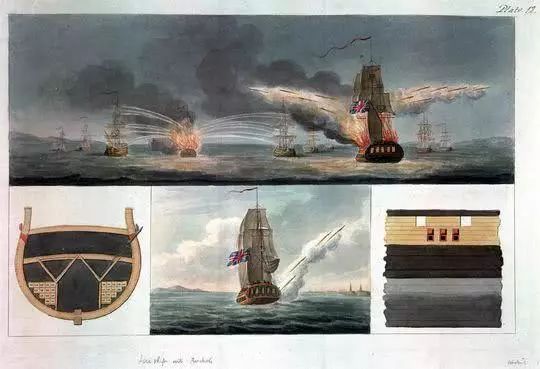

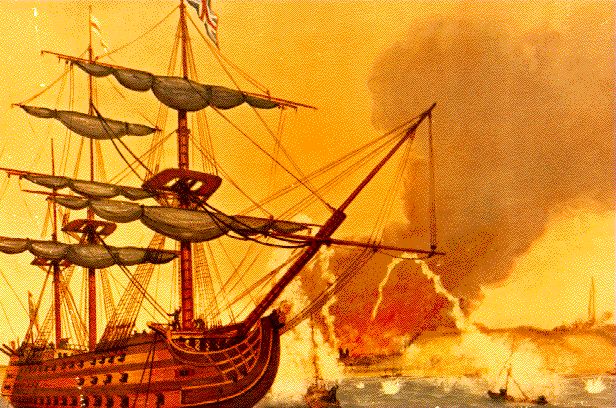

康格里夫火箭炮是一款性能优异的火箭炮,比传统火炮有射速更快、移动更快、射程更远、射击平台适应性更强的优点,在新式火炮如阿姆斯特朗炮出现前,它一直在世界上各个有欧洲人出没的角落大出风头,康格里夫称它为“无炮身的炮魂“。康格里夫火箭炮每分钟可以射出6发炮弹,射程达0.8-3.2千米,令同时期其他中小型前膛加农炮相形见绌。1804年,康格里夫火箭炮被英国人投入使用,最早装备于海军,以海军战舰甲板或专门的火箭艇为射击平台。后又装备于陆军骑炮兵部队,有独立的建制。

▲皇家海军的火箭炮部队

▲皇家海军火箭炮

▲英国陆军骑炮兵部队的火箭炮

在鸦片战争前,康格里夫火箭炮就在决定欧洲命运的拿破仑战争中名声鹊起。1807年的哥本哈根战役,英军三天内向丹麦首都发射了数万枚火箭弹,几乎将这座美丽的欧洲城市夷为平地,迫使丹麦人投降,将哥本哈根港口的丹麦舰队拱手相让。1813年的但泽战役,瑞典军队依靠英军的火箭炮部队发射的3轮火箭炮攻击,就让这座波罗的海海滨重镇不战而降。同年的莱比锡战役,瑞典人旧计重施用火箭炮攻击了一支2500人的法军步兵纵队,这支法军步兵纵队竟不战自溃。1814年的滑铁卢战役,在决定战役胜败的四臂村战斗中,威灵顿属下的火箭炮部队多次顽强阻击了以骑兵突击见长的内伊元帅,为了反法联军的最后胜利争取了必需的时间。

在1839年-1860年的两次鸦片战争中,中英两国都在不同程度运用了各自的火箭武器。康格里夫火箭炮一如既往地大放异彩,被清人视作”毁城屠村灭舟”的恐怖存在。在虎门,大角和沙角两座被关天培寄予厚望的炮台在英军登陆进攻前,就被康格里夫火箭炮烧成废墟。在镇海,八旗子弟被来自的地狱烈火吞没。在八里桥,骄傲的蒙古马队在火箭炮的打击下魂飞魄散,自相溃逃者众多。没于康格里夫火箭炮发射的纵火弹的清朝舟船难以计数。

▲被康格里夫火箭炮攻击的清朝炮台

清军所使用的中式火箭在康格里夫火箭炮面前显得原始又落后。清军的火箭武器种类繁多,既有大号的单发“窜天猴”,也有火笼箭、九龙箭、一窝蜂等集束火箭,这些玩意儿都是清朝继承前明的,其结构和使用方式和《武备志》所载的无异,射程在1200米以下,威力嘛用现代鸦片战争战史研究者刘鸿亮的原话就是“偶有效果”,具体效果不详。

在鸦片战争前的数百年时间里,中国军事科学家一直对这些中式火箭赞叹有加,以至于用“直而不偏”来形容它,笔者以现代集束火箭的散布范围来看认为这是不可能做到的,实际情况可能是这些中国军事科学家将火箭武器的研究作为一种骗取纳税人钱财的下作勾当。中式火箭在鸦片战争中的表现亦证明这一点:英军对中式火箭持轻蔑态度,即不躲避不害怕,哪怕中式火箭侥幸直面飞来,英国人神态仍保持自若。没有任何记录说明鸦片战争有任何英国人、印度人、法国人被中式火箭击杀或击伤,中式火箭最大的战果就是就是在某次海战中的把某条不走运的英国军舰烧出一个洞,但这艘英国军舰没有沉没更没有人员伤亡,甚至不影响它的继续航行。