在

线收听

本节目,请点击文章底部左下角

↓↓↓

阅读原文

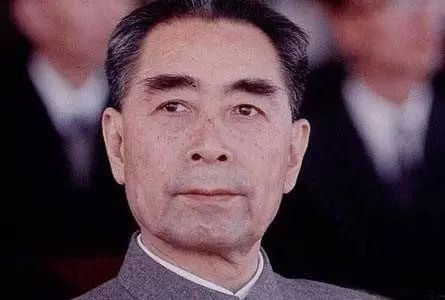

1950

年6月25日,朝鲜战争爆发。毛泽东在金日成和斯大林的共同请求下,开始考虑是否派志愿军前往朝鲜参战的问题。在中央讨论是否参战的会议上,鉴于中国面临的许多实际困难,政治局内部出现了两种不同的意见。周恩来是中央领导核心中支持毛泽东参战意见的主要人物。从朝鲜战争爆发到最终签署停战协议,周恩来展开了一系列外交攻势,为中朝双方争取到了极大的利益。

那么,周恩来是如何迫使斯大林改变远避战火的消极态度的?在战俘等问题上,周恩来又是如何说服斯大林同意中方意见的?在边打边谈的战争后期,周恩来向苏方提出了怎样的军援方案?面对斯大林突然去世,周恩来是如何成功说服苏共新领导集体重视朝鲜问题的?在致力于结束朝鲜战争的日内瓦会议上,美国人为何将周恩来视为最难对付的敌手?本期档案揭秘,李涵为您讲述:没有硝烟的较量——朝鲜战争中周恩来的外交斡旋(上)

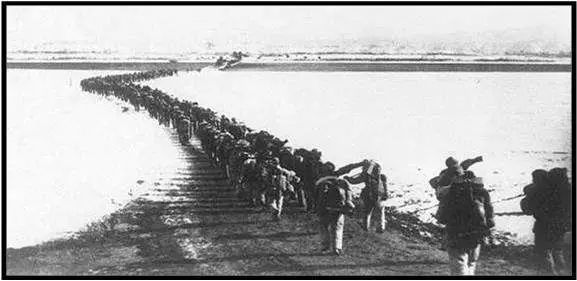

1950年9月15日,此前在朝鲜战场上处于劣势的以美国为首的“联合国军”,在朝鲜人民军的侧后方仁川登陆,对朝鲜人民军形成南北夹击之势,一举逆转了战场局势。此时的“联合国军”总司令麦克阿瑟自恃武力强大,准备越过三八线,直逼平壤,甚至将战火烧到鸭绿江边。

在这岌岌可危的情势下,金日成电请毛泽东发兵相助。1950年10月2日,鉴于战火随时可能波及中国东北,毛泽东于是电告莫斯科:“中国将要组织志愿军前往朝鲜参战。”

10月3日,为让美军停止越过三八线,威胁朝鲜,周恩来决定通过印度驻华大使,向华盛顿表明中国不惧美国可能对华宣战而全力支持金日成抗击侵略的立场,但美国仍然不相信刚刚结束国内战争的中国肯为朝鲜出兵参战。

10月5日,中共中央在北京再次召开政治局紧急会议,讨论朝鲜战局和出兵援助朝鲜问题。尽管有人对参战仍持怀疑态度,但毛泽东在周恩来等人的支持下,最后在会议上作出了两项重要决策:一、命令彭德怀尽快到东北统率中国人民志愿军,抓紧作好赴朝参战的准备工作;二、派周恩来亲赴苏联,尽快与斯大林就中国人民志愿军赴朝参战等一系列问题进行紧急磋商。

此前,斯大林已经同意,在中国人民志愿军赴朝参战时,除了进行军事援助之外,还要支援一定数量的苏联空军直接参战。然而,就在周恩来急切准备飞往莫斯科的时候,苏联驻华大使突然请求拜会周恩来,并向周恩来传达了斯大林的最新意图:“由于苏联的特殊情况,原来与中方商定战时出动苏联空军配合中国作战的计划需要有所改变。”斯大林临时动议的具体内容是,中国军队入朝初期,苏联空军暂不担任空中护卫,最多可赴中国东北为中国军队提供技术指导。不可能像从前所允诺的那样派空军直接参战。

周恩来对斯大林在中国出兵朝鲜箭在弦上之际出尔反尔表示震惊。但毛泽东坚持出兵朝鲜的计划不可改变。因此,周恩来前往苏联的任务变得更加紧迫起来。他必须赴苏说服斯大林在关键时刻兑现承诺。

10月8日,周恩来乘专机前往苏联,林彪因赴苏治病也与周恩来同行。10日,周恩来抵达莫斯科。11日午后,和林彪等人驱车抵达黑海边的克里米亚。当时斯大林和一批苏共领导人正在这里休养和举行会议。苏联在中、朝抗美的重大问题上显然已经进行过多次研讨。当周恩来到达克里米亚当天拜会斯大林时,苏共领导人的态度让他大为失望。在当时不利的情势下,周恩来巧妙提出了一个让斯大林颇为尴尬的意见,即:如若苏联不能实现此前曾有的空军参战许诺,鉴于中国因战后遇到的实际困难,很可能也效法苏联而放弃赴朝参战的计划。

斯大林没想到周恩来在面对苏联中途退出的困局时,竟然显示出强硬的应变态度。显然,周恩来的强硬之中也包含着对苏联出尔反尔的谴责。林彪也在场支持周恩来的主张,他说:“中国完全没有必要打这一仗。”周恩来和林彪的态度让斯大林感到措手不及。迫于周恩来灵活机敏的外交攻势,斯大林权衡利害,最后不得不作出妥协,表示:“苏联仍然认为中国参战是大势所趋。如果中国派志愿军去朝鲜,苏联可以提供一定数量的军械弹药和药品。同时苏联也可以在战争打响后,派一定数量的空军进入朝鲜,只是出于国际影响的考虑,苏联军人只限于在后方和前沿活动,不可能深入到敌后作战。我们担心苏联空军如果成为美国人的俘虏,就等于直接向国际上公开了苏联参战的事实。那样不仅对苏联不利,也会影响到这场战争的最后成败。”

周恩来的到访打乱了斯大林此前远避战火的计划。周恩来从克里米亚回到莫斯科不久,又接到斯大林从克里米亚打来的电话。斯大林再次向周恩来承诺:当中国军队赴朝以后,苏联将出动16个空军团并配备喷气式战机掩护中国军队。同时还可以提供贷款以支持中国军队购买武器装备。毋庸置疑,斯大林担心中国拒绝赴朝参战。显然,周恩来的一番话在关键时候扭转了苏联领导人远避战火的立场。

周恩来意识到斯大林态度的微妙变化,当即复电斯大林,建议苏军在必要时再派轰炸机参战,同时请求苏联支援必要的坦克、喀秋莎火箭炮和其他中国军队急需的工兵器材,以利于中国志愿军在朝作战。

不料,斯大林对此前的承诺再次发生了动摇。鉴于此,周恩来当即把与斯大林会谈的情况密电北京,并表明中国出兵与否仍需谨慎考虑。可是,毛泽东不为斯大林的消极态度所左右,当夜就从北京发电报给周恩来,表示尽管斯大林态度有所改变,但政治局多数人仍然主张“我军必须参战”。于是,周恩来根据毛泽东的指示,在莫斯科继续与苏共中央代表莫洛托夫接连举行两次会谈。尽管彼此在原则问题上互不让步,但周恩来仍以灵活的外交手法,最大限度地说服莫洛托夫站在真正支持朝鲜的立场上。

就在周恩来与莫洛托夫会谈不畅的时候,10月13日,毛泽东再次给周恩来发来电报,向他通报政治局会议的讨论结果。毛泽东说:“我们一致认为我军还是出兵朝鲜为有利……如我们不出兵,让敌人再压至鸭绿江边,则对各方都不利,首先是对东北不利。总之,我们认为应当参战,必须参战。参战利益极大,不参战损害极大。”自此周恩来意识到,中国出兵朝鲜已箭在弦上,因此,他必须进行最大的外交努力,无论如何要让斯大林回到朝鲜战争爆发前夕的积极立场上来。

经过周恩来的多次晤谈,莫洛托夫最终同意赴克里米亚向斯大林进言。这样,在周恩来回国前夕,斯大林的冷漠态度终于有所改变,他让莫洛托夫告诉周恩来:只要中国出兵朝鲜,苏联就不会袖手旁观。苏联除支援一定数量的军械装备外,还决定视战争的发展考虑派出空军和出动战机配合,在保卫中国东北的前提下尽量派飞机助战。此外,由于周恩来的外交努力,斯大林也同意把此前双方商定的贷款条件与购买武器的价格再作适当调整。周恩来发现苏联的参战姿态虽仍不够积极,但在当时形势下,斯大林作出这些许诺已经是苏联的最高限度了。所以,他马上结束了这次访苏活动。

不久,当中国人民志愿军进入朝鲜,战争进入胶着状态后,斯大林鉴于和周恩来在志愿军入朝作战前达成的援助承诺,不断提供军事装备和武器弹药。在整个抗美援朝战争中,苏联先后向中国提供了20多个空军师和60多个陆军师的军事装备,仅米格战斗机就无偿提供了300多架。斯大林由消极应付到后来的积极支持,显然与周恩来在抗美援朝战争打响前对苏联的频繁外交攻势是密不可分的。

1952

年8月,周恩来再一次访问莫斯科。此前,朝鲜战场已经发生战略逆转,出现了对美国极为不利的局面,美国最终同意在板门店坐下来与中、朝两国进行停战谈判。然而在谈判中不断遇上诸如朝鲜南北统一和交换战俘等实际问题,致使板门店谈判一度陷入僵局。周恩来这次飞往莫斯科,就是与斯大林共同商讨包括释放战俘在内的一系列棘手问题的。根据事前与苏方商定的程序,周恩来还要在莫斯科会见即将到访的金日成。中、苏、朝三国将在莫斯科商谈有关朝鲜问题的最后解决方案。

周恩来对斯大林首先谈到中国政府对朝鲜战况的估计,他说:“1951年5月以前,我们在朝鲜没有阵地战,只有运动战。5月以后我们的战地巩固了,已形成势均力敌的态势。200多公里的前沿得到巩固,敌人已无力发动进攻战役。”通过和周恩来就朝鲜问题的几次交谈,斯大林等苏共领导人对周恩来的外交智慧极为称许。

斯大林还特别向周恩来请教了如何解决遣返战俘的问题。周恩来对此已了然于胸,面对斯大林的询问,他表示:“美国人同意遣返8.3万名战俘中,只有中国人6400名。朝鲜人打算同意,他们没有考虑到这是美国耍的花招,是挑拨中国和朝鲜关系的离间手段。”周恩来还向斯大林分析了朝鲜问题各方的情况,认为:“朝鲜方面以为,继续打下去不利,因为每天的损失要超过在遣返上有争议的战俘人数,而停战对美国不利。毛泽东同志认为,战争打下去对我们有利,因为这打乱了美国对第三次世界大战的准备。”

斯大林表示:“毛泽东是对的,这场战争伤了美国的元气。朝鲜人民除了在战争中遭到牺牲以外,并没有输掉任何东西。美国意识到,这场战争对他们是不利的,必须结束它。”接着他又详细询问了朝鲜战俘的数额。周恩来说出了朝鲜战俘人数后,又告诉斯大林:“中国政府坚决主张遣返全部战俘,如果略低于此数(指11.6万人),我们可以不反对,留下的继续谈判。在原则问题上对美国决不让步。”斯大林表示赞成,又向周恩来询问了美国战俘人数,周恩来说:“在朝鲜人民军和中国志愿军手中,有战俘1.2万人,其中韩军7400人。”斯大林表示:“可以扣留相应比例的美军和韩军战俘,可以向他们声明,这样做直到战俘最后交换完毕。”

周恩来欣然接受了苏方的意见,同时又谈到释放战俘的打算:“可以分三步走,即按比例交换;呼吁中立国调停;停战以后,战俘问题单独处理。”经过和周恩来详细交换意见,斯大林终于对如何解决朝鲜问题心中有数了,并在与金日成会晤前已与中方达成了默契。

1952年9月1日,就在周恩来与斯大林的会晤基本结束时,按事前的约定,金日成率领的朝鲜军政代表团乘火车抵达莫斯科。同行的还有中国人民志愿军司令员彭德怀。9月4日,中、苏、朝三国在莫斯科郊区的斯大林别墅举行了朝鲜问题的第一次会谈。中、苏、朝三方首先就当前朝鲜战场形势广泛交换了意见,尤其对如何支援前线和物资准备等事宜,进行了友好的会谈。斯大林特别关注的还是一个老问题,即中、朝要求苏联空军直接参战的问题。他表示:从国际局势考虑,“苏联可以援助朝鲜三个空军师,给中国和朝鲜各一个师的喷气式轰炸机,给朝鲜增加五个高射炮团,2000辆汽车,阵地前沿也可以布雷。关于谈判方案,没有必要按美国人的主意行事”。

周恩来对斯大林的谈话感到振奋,这是两年来斯大林在军援问题上的一个进步。在谈到朝鲜战争的时间问题时,周恩来表示:“现在我们有足够的把握,可以进行更长时间的作战,并且建立了坚固的坑道工事,也经得住轰炸。”

不过在战俘问题上,斯大林和周恩来之间仍然存在明显的分歧。斯大林主张可以考虑适当妥协,争取早日结束板门店谈判;而周恩来则主张在原则问题上不向美国让步,坚持停战协议要在全部遣返战俘的基础上进行,必要时可考虑把战俘问题交给中立国解决。尽管中国的主张让斯大林为难,但周恩来仍以他惯有的谈判智慧,取得了斯大林的谅解,斯大林同意在即将开始的联合国会议上全力支持中、朝关于战俘问题的立场。

正如周恩来预见的那样,战俘问题的争论自1952年11月已从板门店转到联合国。1952年联大的主要议题确定后,战俘问题的辩论仍是参战各方针锋相对的焦点。周恩来坐镇北京,洞若观火。他发现有些国家因受美国于1952年10月8日宣布板门店谈判无限期休会的影响,从而纷纷支持美国的主张。苏联则旗帜鲜明地支持中国和朝鲜的主张。

当美、苏各占据一个互不妥协的营垒时,一些中立国,如印度等国代表便开始提出折中的方案。在11月3日墨西哥代表提出倾向美方的立场遭到苏联否决以后,11月17日印度提出的战俘协议很快就把会议的僵局打破了。原因是苏联代表维辛斯基发现,印度关于“波兰、捷克、瑞士、瑞典等中立国组成一个特别遣返委员会”,在停战协议签署后处理战俘和召开政治会议等主张,十分接近中、朝的主张。因此苏联代表开始与北京进行联系,表示可以接受先停火再解决战俘的问题。

周恩来马上把联合国的最新动态报告给毛泽东。毛泽东和周恩来都认为解决朝鲜问题的时机已基本成熟了。根据中央政治局的意见,周恩来于11月28日在北京发表了《中国政府声明》,在支持苏联先在朝鲜停战后由中立国解决全部战俘遣返的动议前提下,又进一步指出:“战俘全部遣返问题仍必须依照《日内瓦公约》的原则和国际处理战俘的惯例来解决。这是不可动摇的原则。”

周恩来不仅不轻易苟同和接受西方势力的外交方针,而且即便对中立国印度的提案也不肯全盘接受,他的外交风格自此让西方刮目相看。特别是12月14日周恩来致联大主席皮尔逊的书面函件,更让惯受美国操纵的联大颇感被动。

那么,这封函件的内容是怎样的?在日内瓦会议上,美国人为何将周恩来视为最难对付的敌手?美国国务卿杜勒斯拒绝与周恩来握手的传闻,究竟是真是假呢?档案揭秘,明天李涵继续为您讲述:没有硝烟的较量——朝鲜战争中周恩来的外交斡旋(下)

《党史博览》窦应泰