在“

GIS常见空间分析方法

”中,缓冲区分析是解决邻近度问题的有效手段。本期,我们就来一起来探讨一下它的原理、类型、应用场景以及实操技巧。

【

理 论

】

1.定义

缓冲区分析,简单来说,就是以点、线、面等地理实体为基础,自动在其周围建立一定宽度范围内的多边形图层。这个多边形图层,就是我们所说的“缓冲区”。通过将这个缓冲区图层与目标图层进行叠加分析,我们可以得到所需的结果,从而解决各种与邻近度相关的问题。

2.类型

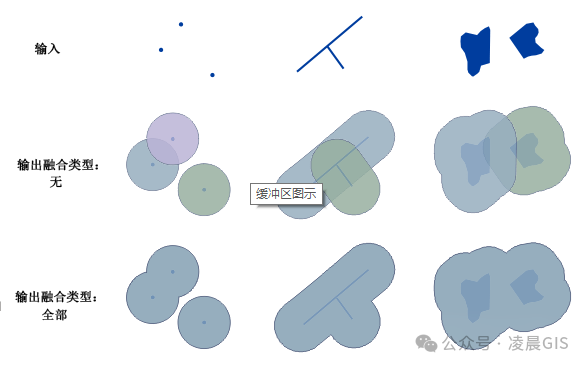

缓冲区分析的类型多种多样,根据地理实体的不同,可以分为点缓冲区、线缓冲区和面缓冲区。点缓冲区是以点为中心,向四周扩展一定距离的圆形或多边形区域;线缓冲区则是沿着线的两侧扩展一定宽度的带状区域;面缓冲区则是在面的边缘向外扩展一定距离的多边形区域。

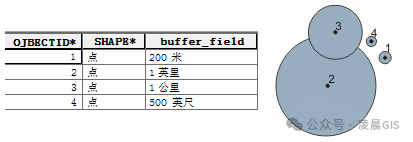

此外,根据分析需求的不同,缓冲区还可以分为静态缓冲区和动态缓冲区,静态缓冲区的大小和形状是固定的,而动态缓冲区则会根据某些条件的变化而调整。

3.应用场景

缓冲区分析的应用场景广泛而多样。在环境保护方面,它可以用于确定污染源的影响范围;在城市规划方面,它可以用于规划学校、医院等公共服务设施的服务半径;在交通规划方面,它可以用于分析道路拓宽或新建道路对周边居民的影响;在灾害预警方面,它可以用于确定潜在灾害的影响区域等等。

【

实 操

】

这里我们举个简单的例子,就以城市体检中的“中学1000米服务半径覆盖率”指标为例,技术指南中该项指标的定义为调查分析中学1公里服务半径覆盖的居住用地面积,占所在街区总居住用地面积的百分比,查找中学服务半径覆盖与适龄青少年就近入学需求方面的差距和不足。

1.数据准备

中学位置数据: