类似这样的活动我多年都不参加了,因为对京剧现状,我的看法很悲观,说一句极而言之很难听的话,京戏“没戏”了。但是纪念马先生艺术百年,开这样一个座谈会。还是很有意义的事儿,说马派是怎么形成的,这可是个大题目,我没有资格说,只能从一个马老先生的忠实观众的角度,谈点个人的感想与看法,算作抛砖引玉吧。

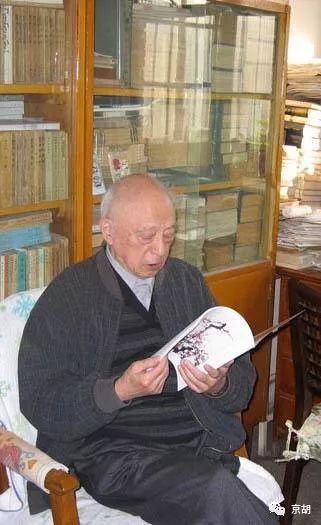

我是从1932年,我周岁10岁那一年开始看马连良先生的戏的。正是那一年,因“九一八”事变,我从东北迁居到到了北京,除了有一段时间老先生在香港什么的,那咱们是看不了,而只要先生在北京、在天津演出,我都会去看,应该说是老先生几十年一贯的忠实观众。

先说个笑话。我在50年代结识了一位李先生,他是搞古玩鉴定的,喜爱京戏,跟王幼卿特别熟。我曾跟这位李先生学了不少王派的旦角戏,比如他和我说过,幼卿先生说《四进士》的旦角坐监时原来有一大段唱,应该怎么唱,他就告诉过我,算是个五六十年代我同好中的熟人,而这位李先生和我父亲也有一点来往。文革后有一次我见到朱家溍(朱老跟我很熟,比我大8岁,见的比我多得多,他是老北京),朱老说,我告诉你一个笑话,就是这个姓李的,曾在我父亲那里“告状”,说你那个儿子吴小如不孝顺啊。我父亲听了一愣,说,他怎么不孝顺了?这位李先生说,他捧马连良嘛!看,在他看来,我喜欢看马先生的戏。就成了一条“罪状”。而且和孝顺不孝顺大有关系。还是朱老亲自告诉我,结果是,我父亲当时回了他一句,说:我也爱听马连良的啊!于是这位李先生悻悻而去了。

提起看马先生的戏,真是说来话长。我长住天津期间,马先生到天津中国大戏院演出,一期演下来,可能是两个礼拜,也可能是一个月甚至更长,几乎我是差不多每天都看。记得1937年卢沟桥事变后,抗日战争爆发,天津租界晚上戒严。中国大戏院有马先生的股份,当时经理是孟少臣,一戒严没人看戏了,班底维持不了了,中国大戏院“底围子”没饭吃,就商量把扶风社请到了天津。进了租界,夜里不能唱,只能在白天唱,唱了大概一个来月。扶风社除了叶盛兰没去,其他几位角儿都去了,旦角是张君秋,武生是马春樵和马君武他们爷俩,花脸是刘连荣,二路是李宏福,小生呢,就是姜妙香姜六爷,其实姜六爷和马先生是老搭档。那会儿报纸也不能正式出版,戏园子广告也没法出预告,有点像广和楼富连成那性质的,只要打上门口儿过,看看今天贴什么戏,临时买张票就进去。反正通常都能维持五六成座儿,马先生有叫座儿能力嘛!记得那一段时间正放暑假,外头又乱,租界上倒是比较安定,只要我没事,从那儿门口过一看,今天这个戏值得看,就买张票进去。所以那一段时间夜里不能演,就白天演,吃完午饭去,回家吃晚饭,就经常是看那么一下午。

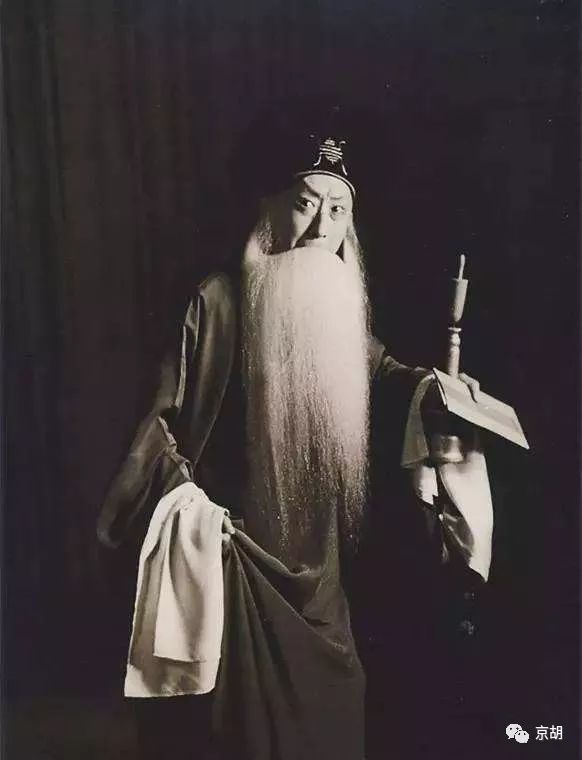

那一段时间我看了很多马先生的冷戏,后来再也不唱的这些个戏。我们可以想一想,那时候每天都有戏,一唱唱个把月,哪能天天都《借东风》、《清风亭》啊?那不行,也用不着那么大块戏。比如像唱的《调寇审潘》、《清官册》这些戏,也都看了不止一次,不觉新鲜了。再比如像马富禄反串老旦的那出《焚绵山》,也唱了。说新鲜的,我看过一次马先生的《捉放曹》,这个《捉放曹》大家都知道是谭老板的戏,后来是余(叔岩)先生唱,马先生戏码里没这出嘛。路过戏园子门口,一看,贴出来了,就买票进去看看这马派的《捉放曹》。马先生这出《捉放曹》,走的基本还是谭派的路子,可是有一样,演出来却处处体现出马派的特色。另外,马先生唱的《洪羊洞》我也见过,也是演出来有自己的特色。我认为,这也是一种创新,创新有各种创法,不一定非得编个新戏,非要搞一个冷门儿,不一定说什么都重新来,唱过的腔儿我就不唱了,要编一个新腔,或者搞一个新本子,我以为这个不叫创新。当然,马先生也有“爆冷门”的时候,比如先生刚从香港回来。在天津演出,正赶上搞“三反”运动,戏园子不上座儿,结果跟张君秋贴了回《霸王别姬》。当年,还跟王长林合演过《连环套》什么的,但这都属于临时应对的性质,都不算是正规马先生艺术的体现。

要说马派怎么形成的,还得说是谭派打的底子。《失·空·斩》是谭派经典,晚年马先生在台上没演过,可录了一整出的《失·空·斩》,现在这个录音还广为流传。真正的行家听了马先生这出戏,觉得是《失·空·斩》,可却是马派风格特色的《失·空·斩》,这就叫创新。像《焚绵山》、《打严嵩》这些都是马先生常唱的戏,后来《焚绵山》也不动了,太累,这个戏太重了。一般的都认为这是马派戏,其实,这两出戏都不是马先生独家专演的戏,马先生演出来有他的特点,也就成了马派代表作。

说起马派形成,还得说马先生的二次坐科,富连成的别人没有他这个经历,出了科就自己挑班或搭班走了。马先生却是出去转了一圈儿,又回到富连成二次在科里深造。可这次的深造,不是说把什么《审头刺汤》、《清风亭》再深造,那个他都会了嘛。主要是科里边边沿沿的那些戏,比如说“八大拿”的施公怎么唱,哪出戏里不相干的角色,二路也好,三路也好,只要是老生的角色,只要是这个戏以前不熟的,凡是老生能动的戏,甚至有武生应工的戏,马先生都学,他这种勤奋好学不拘一格的精神,实在是非同一般。就这样从量的深入,得出质的成就,你要是没有大量积累,会的戏少,就提炼不出来精华。

马先生在20年代就唱红了,当时的情况我是没赶上,但有一样儿,我听过唱片。马先生20年代初灌的百代公司的唱片,大中华的唱片,还有老胜利的唱片。那个时候报纸上都说,马连良的嗓子,唱起来只能够用“趴字调”。比如《珠帘寨》三个哗啦啦……,应该是一个比一个高嘛,但他没有那么高的嗓子,三个都是平的,但人家把那个戏也唱了。话说回来了,要是“趴字调”嗓子的另一位也灌个唱片,大概就没人要,可是马先生有销路,人家照样买,这唱片的销路说明演员受欢迎的程度多高,这个很重要。这次出马先生的唱片集,说不客气话,我是略微尽了一点力的,唱片集里头我附了一篇文章,说马先生在早年,1929年,就是马先生老提的民国18年,可以说是一个他舞台生活的一个大转机。实际上,他的嗓音1928年已经开始好起来了,1925年以后就陆续见好了,从25年到29年,嗓子整个就出来了。然而在1925年以前灌的那些个唱片,那个嗓子要是别人唱,别说唱片有销路没销路,台上演出也不一定有人看。可那个时候马先生是怎么要求自己的呢?我嗓子不好,就走两条路。一个是余叔岩先生开始走过的这条路。余先生在早嗓子没出来的时候几乎没法唱戏了,甚至变票友了,搭“春阳友会”玩儿去了。那时候余先生的嗓子也坏过,可以说是不行了,余先生走的这个路,也就是后来马先生参考走过的路,他也这么走。余先生走哪两条路?一个就是咱们演做工戏、演“白口”戏,嗓子不行,咱在表演上下功夫,台上侧重于表演、侧重于念白。一直到60年代,回过头来看,马先生的好多好多保留剧目,都是年轻时由于嗓子不好,走另一条路形成的马派艺术经典。当时走的还有另外一条路,就是演靠把老生,后来先生年纪大了,这条路没有继续走。老先生早年唱靠把老生戏,像《定军山》、《阳平关》走的都是谭派正宗的路子,说句不客气的话,这早在谭富英、谭元寿他们父子之前吧。为什么敢说我是马先生的忠实观众呢?我见过马先生唱的《战宛城》,当然,这个戏谭老板演过,余叔岩先生也演过,在余叔岩以后,杨宝森、奚啸伯大概我看他们就动不了,这出戏据说谭富英跟丁永利老师学过,但演没演过,我就不知道了。我看马先生唱这出戏,是在天津中国大戏院,就演过一次。上世纪三、四十年代,有人就将马先生的军,说你年轻的时候不是老演靠把戏么?到中年以后你怎么就把这靠把戏都收起来了,不演了呢?其实马先生演过靠把戏,我看报纸,有一年马先生在东北就贴了《定军山》、《阳平关》,这个都有案可查。

再说说演唱工戏。也是在中国大戏院,别说是马先生了,就连后来杨宝森也难免遭遇,怎么?看戏的不懂戏嘛。我见过一次马先生贴《洪羊洞》,那一段“自那日朝罢归”的【快三眼】唱完了,底下观众就起堂了。别说马先生唱这出戏,到了后面的【散板】就没人听了、走了,杨宝森也是如此。

有一年,我跟我父亲的一个学生,都是戏迷,相约去看杨宝森,那时正是杨宝森挑班唱头牌,戏码是前头《击鼓骂曹》,后面《洪羊洞》,也是唱完“自那日”以后就起堂了。到最后,中国大戏院前排就坐着两个人,就是我跟我那朋友,杨宝森台上一看,就两个观众了。最后到了见“魂子”【散板】那点儿,我那个朋友说,你听听,这个才叫一字一珠呢,唱的真好!杨宝森其实就想,我就是给这两个人唱的。其实马先生贴《洪羊洞》也是怄气,他贴了一次《洪羊洞》,但也是“自那日”以后就起堂了,不是马先生没镇住,是唱《洪羊洞》的主儿碰上不懂戏的观众了,唱完了【快三眼】也都起堂了,别说天津,北京也如此。

现在捧杨宝森捧的不得了,那个时候我看杨宝森老是三成座儿,就是前排一小撮人,那也得唱。说实话,马先生就连1937年在中国大戏院为了维持班底,每天演不重样儿的戏,维持了个把月也没有到三成座的地步,至少有八成座、五六成座,你临时买票,太好的票常常就没有了,那我也看。

我几岁的时候就是戏迷,看马先生的戏应该说从1932年我10周岁开始的,那时候的北平,北城没有园子,西城则有哈尔飞,东城就是吉祥,南城可就多了,有华乐、开明、中和什么的,马先生那会儿是三面转着唱。看马先生的戏,我一直看到他60年代演《杜鹃山》的郑老万,要说我看过马连良多少戏,真是数不过来,相当相当多就是了。但也有没看到过的,那就是马先生嗓子最好的时候,那时,他不但是演他自己本派的戏,也学刘鸿声,唱过刘派戏,现在有唱片为证,比如《辕门斩子》,就是当年他经常唱的。带一点武打的戏,中年时马先生也唱,比如《翠屏山》,至于《磐河战》这类戏,更是马先生经常上演的剧目。

马先生在台上,从唱腔到身段、到念白、动作、到一切的表演程式,都有他自己的东西,要不然成不了派。可是这里面还有个打根基的问题,他在科班打下的根基真是太深厚了。我体会,从喜连城到后来的富连成,给坐科学生打根基的不外乎是这么几位老先生,首先是叶春善先生,萧长华萧老也是什么都说、什么都教,后来的雷喜福出科以后也在科里教课。还有些“喜字辈”、“连字辈”的也在科班里效力、教课,都挺有名的。如有一位演老生的,叫王喜秀、艺名叫金丝红,演谭派的,跟雷喜福是一科的;再如“连字辈”跟马先生同科的,有两位什么戏都能说的,教武戏的叫王连平,教文戏的叫张连福……,就是这些老师给富连成坐科的学生打下了很好的根基。根基的基础在哪里?那时是谭派风行天下,舞台上几乎是无生不谭嘛,可实际上当时的科班,包括后来的中华戏校,咱们就说老生行,没有说上来我就是学这派的,没有。包括我这个外行学戏,也是没有一上来就学这派那派的。

这又说到我学戏的经历了,因为我是教书匠,教着教着我就觉得,我光看戏并不是真懂戏,而要想真懂戏,自己就得学戏。

打由我父亲的朋友这层关系,我结识了不少懂戏的人士,向他们请教学习,比如朱家溍先生、张伯驹先生、还有天津的一位王禹生先生,我都跟他们请教过。最后,我找到了中国戏校的钮骠和贯涌。那时贯涌要跟我学中文,我说行,我跟你交换,回去跟你们老爷子(贯大元先生)说,我跟老爷子学戏。就这样,我跟贯先生一直到“文革”前,先后学了14出戏。天津有个老票友韩慎先老先生,跟我父亲是熟人,也是世交,也和他学过戏。我总的体会是,你对京戏的感觉和理解,学了跟没学就是不一样。我有个不成文的章程,觉得自己是个教书匠,教书得教古文古诗,可你自己要是不会做文言文,不会写古诗,就去教,那就是瞎白乎。所以,我也就学作文言文,学作旧体诗。我并不想成为古文家,也不想成为诗人,但是我要学,学了知道这个诗应该怎么作,这个文章应该怎么作。后来我把这个道理延伸到戏里,我也得学,学了以后知道这个戏怎么唱,这样下来,就比光坐台底下看戏稍微明白一些了。

要让我看,马先生在科里他最好学,我看马龙写的那本书里有一个故事挺有意思。唱《斩黄袍》他演苗顺这么个配角,还自己加唱了段【剁板】,里头还有点新鲜花样与众不同,这就是马先生的天赋。首先是他聪明过人,在传统的框架里面他总想找点新的东西来充实,但是有一样,那个旧的框架,原有的框架你得会。我现在教学生老说,你们老是一来就打破框框打破框框啊什么的,我要问,你知道那个框框在哪儿呀?你得先知道哪是框框,再打,不知道这框框在哪儿,瞎打,打了半天,把好的也都给打没了。

我是外行戏迷,不能说真正懂戏,但是我爱看戏,后来就是想要知道这京戏里的事儿,所以认真学了一点戏。尽管如此,我们王金璐大哥就劝过我,说您会那点儿玩意儿就自己留着玩吧,别往外教、别说了。还有叶盛长先生也这样劝过我,他跟我同岁,故去的比较早。我和盛长很熟,盛长就说过,自己往外教一出戏,这出戏就失传了,再教一出,这出又失传了,这话怎么讲呢?盛长跟我举过这样一个例子,说有个稍微年轻一点演老生的,找他去学戏,盛长那时候身体还可以,好像学的是《浔阳楼》吧,挺卖力气的给他说完了这出戏。结果这位同志学完之后跟盛长说了一句什么话呢?说这个戏您给我说完了,您再看看,怎么改合适?看,还没上台,就先要琢磨怎么改,这还说什么?你还不会呢啊!这么下去不就是教一出丢一出了么!所以我倒挺佩服郭德纲,他有一句话说的很地道,说这个人呐——还没会就成名了,本事没学到家就成名了,这一下不就完了嘛,他还能再进步么?

过去有一些好苗子,刚演出的时候觉得不错,后来就瞧着不行了,没进步了。我们老一辈的演员却不是这样,包括马先生、梅先生,还有再老一辈的余叔岩先生、杨小楼先生这些位大家,他们都有一个特点,就是越老演的越好,越老火候越纯,那真是炉火纯青越演越好。就我所看到的马先生和梅先生晚年的表演境界,这二位晚年在台上的演出,大戏也好、小戏也好,出得台来,观众想给演员鼓掌,可找不到节骨眼。怎么回事儿?老先生演出,一出来就是这个劲头,一直到这个戏演完了还是这个劲头,没有说给你们观众来一个暗示,你注意啊,我要表演了啊,你叫好儿吧,没有,不像现在有的歌星就是一个劲儿的强要观众叫好儿嘛。

梅先生也好,马先生也好,挺大一出戏,出来就是这个劲儿,一直演到完还是那个劲儿,不松不紧,那个火候匀极了。在台上不是说,我是梅兰芳,我是马连良,不是的,该是宋士杰就是宋士杰,该是张元秀就是张元秀,该是陆炳就是陆炳,该是莫成就是莫成,观众也就跟着他就进戏了。演员进入角色最难的,是观众也跟着进入角色,等到一整出戏演完了,观众觉得是一场非常充实的、非常高级的文化艺术享受,这时候,演员出来一谢幕,底下掌声雷动……,梅先生和马先生晚年就有这个效果。而绝不是暗示观众我在什么节骨眼儿,我给你卖一手,你给我叫好吧,他们晚年炉火纯青就到了这种程度。往远了说,上世纪30年代杨老板,后来的梅先生、马先生,就都有这个分寸。说句不客气话,有的挺有名的演员,就有这毛病,表演中前头有铺垫,底下我可要卖两句了,给观众一个暗示,看着啊,我底下要来了,要起“范儿”了啊,让观众做足心理准备,跟着他的表演,一个【四击头】,底下的掌声就上去了……,真正的艺术大家不搞这个,就是说,真正的艺术大家,到了成熟的时候,能够在表演中做到滴水不漏,让你想叫好儿都不知道在什么地方把彩声送给他,一直到演完了,观众精神享受才得以满足和宣泄,从最后的谢幕掌声中体现出来。

我记得有一年夏天,在老长安,马先生跟张君秋两人演《南天门》,是三伏天,那大约是在上世纪60年代初吧,那时戏园子根本没有空调,一开戏,台底下的人也流汗,台上的人也流汗。《南天门》是冬天的戏,演的是一个老头怎样的冻死了,有一个朋友请我们去看戏,我跟我老伴去的,那个时候我们才都40几岁。看完以后那朋友问我,演的怎么样,好不好?我说,好啊!还告诉你,这一张票值钱就值在这地方,你看马先生演《南天门》,三伏天,一出戏下来没见人家出汗。后来我看南京的昆剧团,就是张继青的爱人,姓姚,在《痴梦》中演朱买臣,也在长安,也是三伏天,一边哆嗦,好冷啊,好冷啊,一边冒汗、抹汗,那叫戏吗?让人看着可笑。可是马先生的《南天门》就一出戏没出汗,尤其演到最后,剧中人把外衣也脱了,冻的哆嗦,我在台下看,觉得脊梁背上都有点怕冷的感觉了,真让演员的表演把我的精神状态也领进三九天了,这个才叫艺术啊!所以人家说我捧马连良是“不孝顺”,我就不孝顺吧,我就是爱看马先生的戏,真是演得好嘛。

所以,如果讲马派的艺术如何形成,第一,得有一个极其瓷实的、极其宽广的、极其深厚的科班基础,这是第一步。那个时候学戏谁教你这个是谭派、那个是余派、那个是什么派呀?没有,就是这个戏。我自己学戏也是这样的嘛,一开始学,我也没说专学哪一派的戏,启蒙时跟老师学《凤鸣关》,学《取帅印》,学《天水关》,这几出都不是流派戏,就从这儿开的蒙。现在我一听,女演员一开始教学唱段就是《杨门女将》,你就是满打满算学会了也不行啊,因为没有根嘛。所以基础得深厚是第一位的,这一点,我想冯志孝他们这个年龄的人还赶上了,在学校的时候,老师可能还比较认真的教他们一些基本的戏。然后,第二步,在这个好的基础上,再根据自己的条件发挥,形成个人的风格特色。拿马先生来说,他有自知之明,当自己嗓子不好的时候就往身段、白口、武把子这些方面发展。嗓子出来了,也不限定专学谭派一家。马先生拜了孙菊仙,他有好些个戏,不一定照着孙派的唱法唱,但把孙派的长处揉进去了;马先生的戏,也受刘鸿声的影响,也受高庆奎的影响,可是有一条,万变不离其宗,马连良还是马连良,那些东西都为我所用,而不是跟着人家走。