— 同性婚姻合法化的意外反对者 —

12月22日,冬至,一年中白昼最短的一天,也是北半球一年最冷时段的开端,但从此之后,白天也一天天长起来。

冬至后第一天,北京,全国人大常委会的立法者们齐聚,审议一份将交由明年春天全国人大表决的草案——民法典草案。这是本年度全国人大最后一个重大议程,按照既定步骤,这份从1954年就开始规划,包含无数法律人心血与梦想,却因“反右”而终止的“社会生活百科全书”,终于到了“功成之时”。

民法典涵盖方方面面,合同、物权、侵权责任、婚姻家庭……但对部分无比关心此次立法的同性群体而言,他们的心情此时也犹如天气一样——光亮多了,但还是冷。

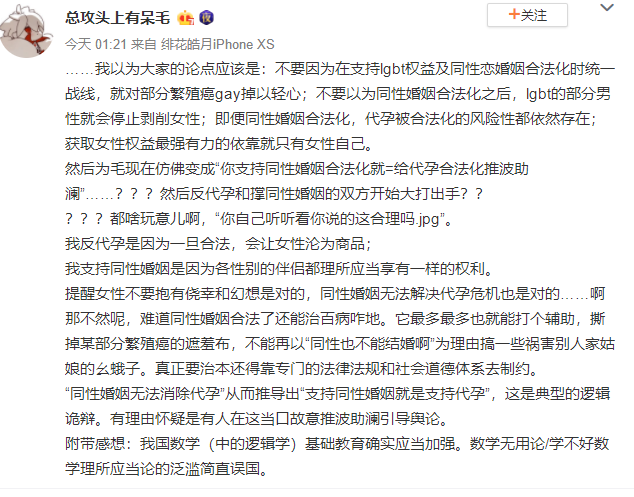

在中新社关于民法典审议的通稿新闻下,点赞最多的是这一条:

“我们的诉求”即同性婚姻合法化。

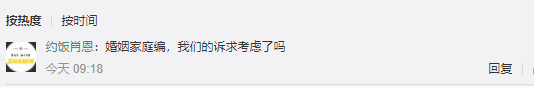

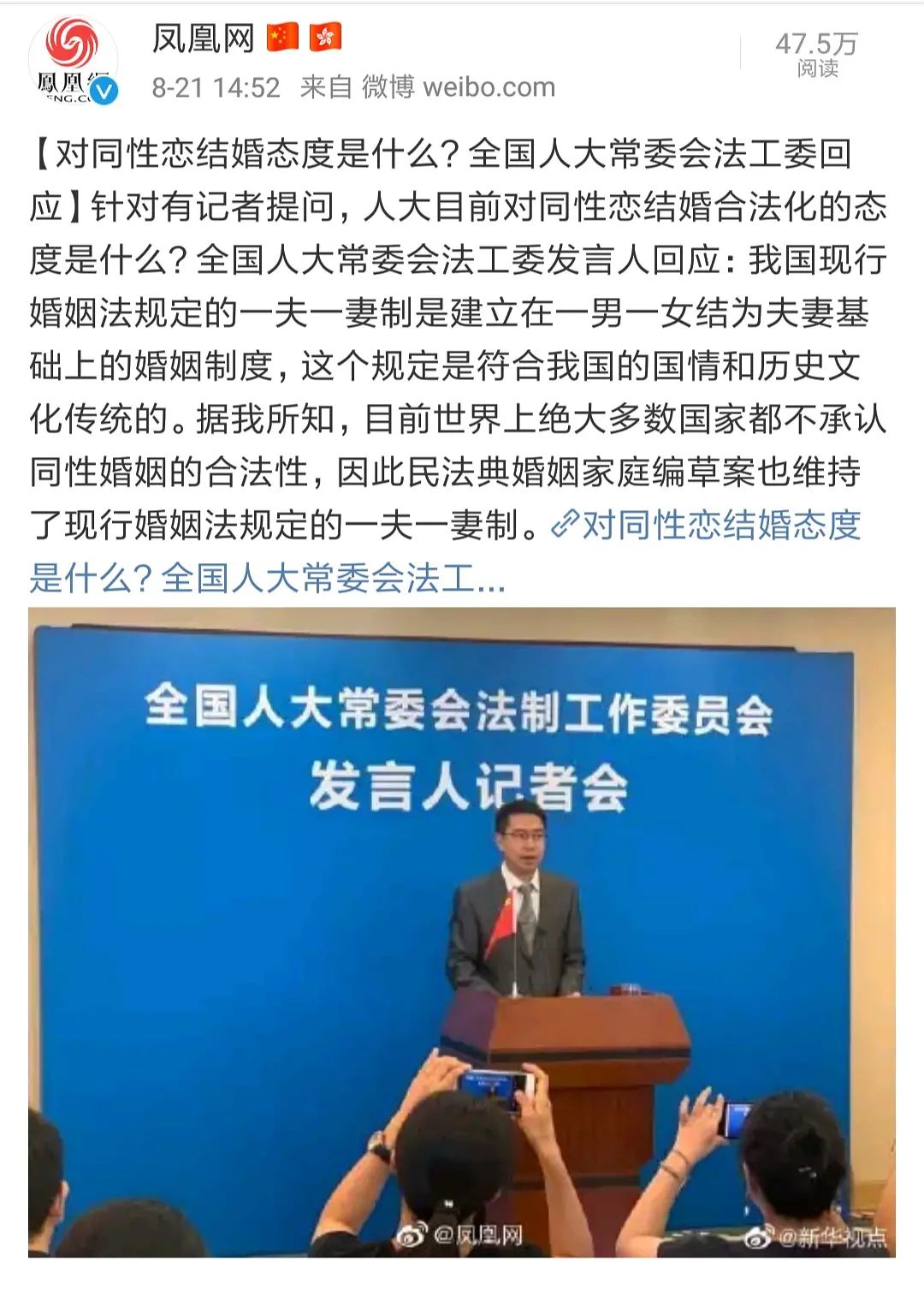

这一呼吁的舆论高潮出现在三天前,当时,全国人大常委会法工委发言人,身为法工委立法规划室主任的岳仲明称:在征求意见过程中,有提议同性婚姻合法化写入民法典。

尽管这一表态并无实质影响,离同性婚姻合法化相去甚远,但同性恋媒体纷纷用“进步”“群情激动”“奔走相告”等词来表达喜悦。

“首次以术语提及‘同性婚姻合法化’,相当意外和罕见”。

“更令人意外的是,除了新京报、凤凰新闻、搜狐新闻等一向‘友同’的媒体关注,一大批官方政务微博迅速跟进,公开发起网友投票”。

公众号“法政新观察”则说,一直以来,相关问题都是见光死。不得不说,这是一小步,但也是一大步。

“这至少意味着,官方已经可以理性、平常心来面对同性婚姻问题,没有因为其敏感性和争议性而刻意加以回避。”

“这至少意味着,官方已经可以理性、平常心来面对同性婚姻问题,没有因为其敏感性和争议性而刻意加以回避。”

这样的乐观可能不完全符合事实。

对中国政务微博、新闻媒体常而言,“上面”有人公开讲了,媒体就敢据此顺势设置议程,的确是安全运行的常规操作,但并不代表官微、媒体对议题本身有态度。

更重要的是,岳仲明在今年8月的记者会中,其实已经透露了国家的态度——目前让同性婚姻合法化是不可能的。

寥寥数语,但含义丰富且清晰——现行婚姻制度的设置基于的是传统男女关系,要考虑男男或女女,还涉及到一系列社会制度的改变,这在技术层面和舆论层面均不可行。

同性婚姻合法化诉求之路上,最大的反对者是谁?传统上,人们会想起观念保守的父母一代、基督教群体、部分官员……抑或是像王立明这样的“传统捍卫者”。

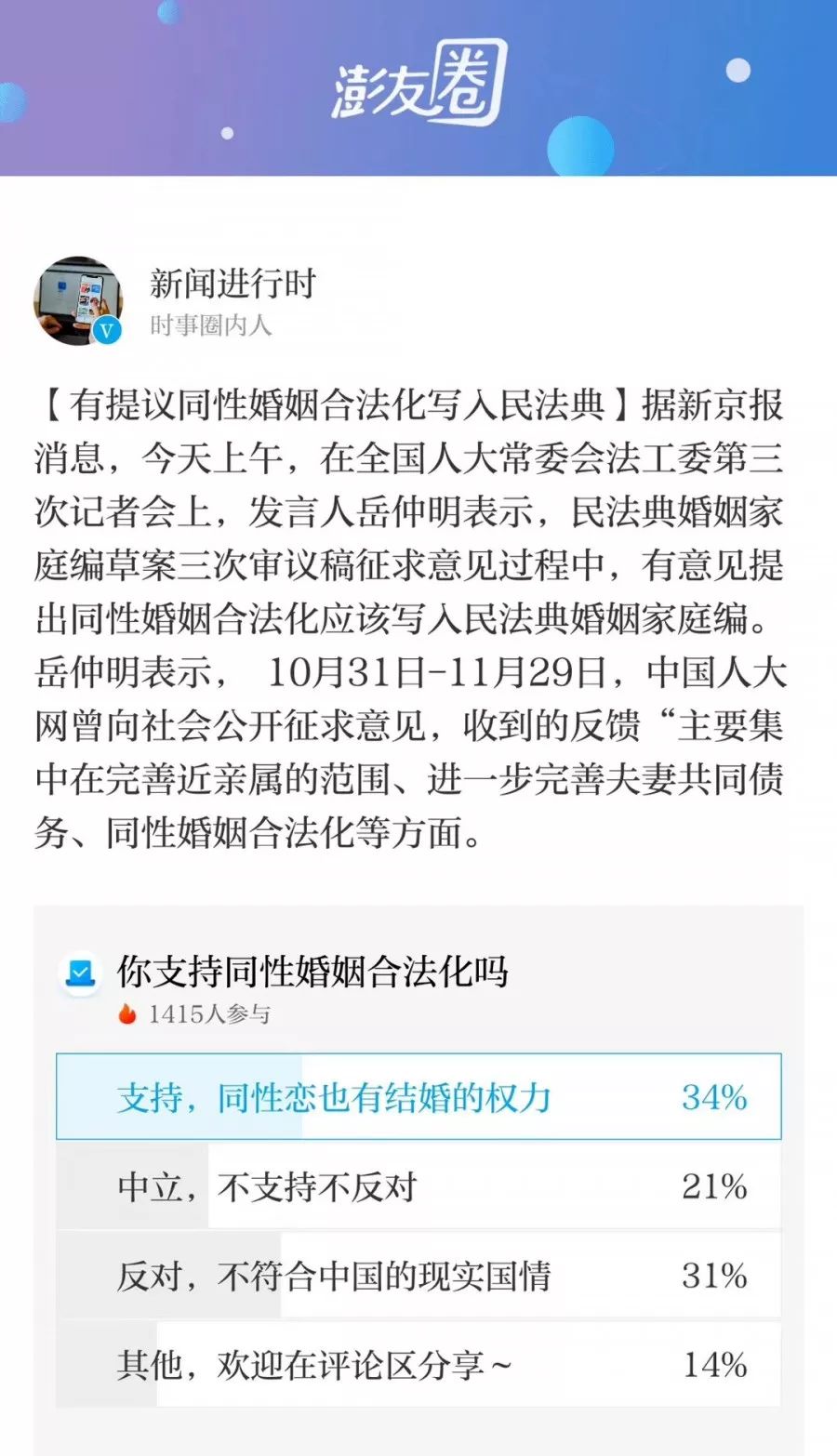

但在发端于三天前的这场大讨论中,一部分“女权者”意外地杀了出来。

理论上,同志平权与女性平权,作为少数或弱势群体向现有体制争取权益的一种社会运动,本应有逻辑或情感上的相通点,但现实未必如此。

女作家陈岚举了自己亲眼看到的例子:尼泊尔已知代孕案例中,没有一个女性是通过代孕为自己去读书、进修的。甚至也没有为自己买化妆品包包手机的。拿到钱的大致次序是:丈夫、父亲、弟弟、哥哥、儿子。

在部分女性群体看来,同性婚姻合法化,必然带来代孕的合法化,而在中国“重男轻女”“农村弱势女性居多”的现实环境中,代孕合法化,就意味着这些女性的子宫将成为部分男同合法的“胎器”,往小的说,这践踏了部分妇女权益,往大的说,背离了“男女平权”社会大方向。

甚至很多人认为——男同选择了婚姻,就不应该有孩子,微博dav“马库斯说”的观点颇具代表性:

“男性同性恋群体,并没有以不与女性结婚为政治正确,也并不关注代孕是否会伤害到底层妇女权益。”

“男性如果他选择了或者是说他本性是同性恋的话,就不应该考虑自己要繁殖的问题……生孩子养孩子,本来的目的是为了参与一个生命的成长,而不是说这个生命是在延续自己的血脉之类的封建说法,现代人不应该有这种观念。”

“他们也想养孩子的话,我是可以理解的,他们可以去领养一个女孩,对,我觉得他们只能领养女孩。可是在同性恋群体里,并没有觉得领养孩子是一种政治正确。”

那么,男同怎么想的?

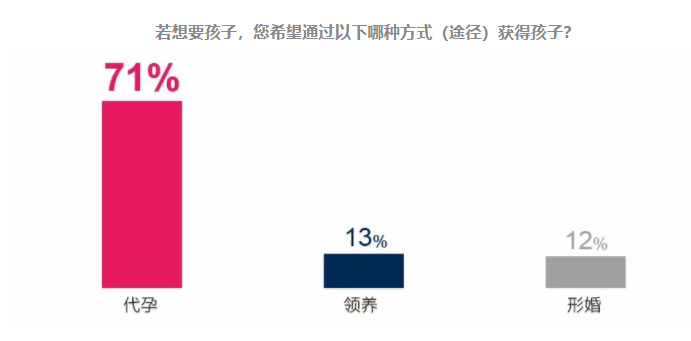

2018年,知名LGBT+媒体GaySpot曾联合英国利兹大学传媒研究博士候选人做了关于代孕的调查,一共回收了2155份问卷,结果显示:57%的男同表示要孩子,不确定的占15%;66%的人,希望与孩子有血缘关系;71%的人希望通过代孕得到孩子,12%的人希望通过形婚,而希望领养的,仅仅占13%。

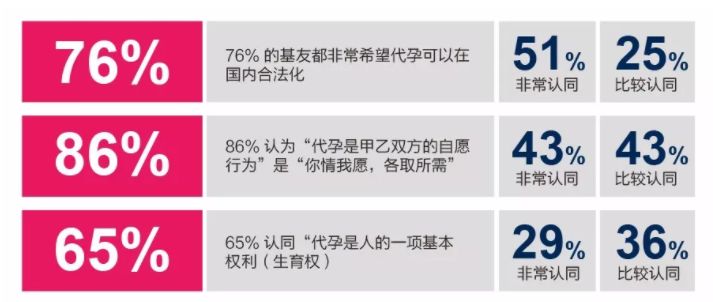

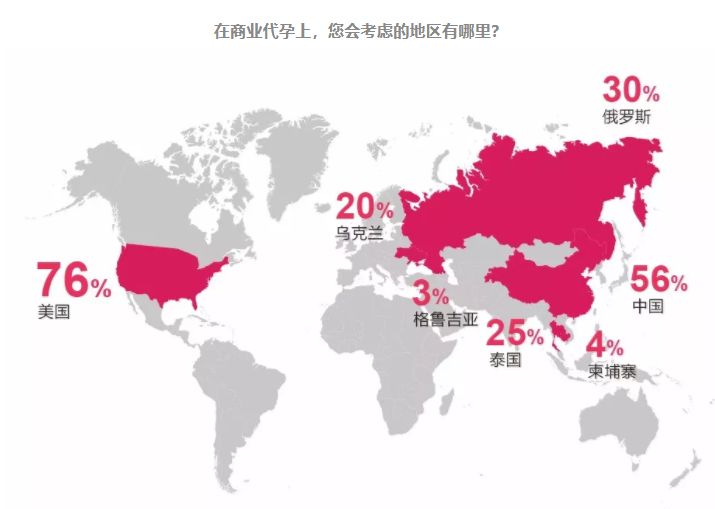

接下来的结果,更让很多女性不安——76%的男同都希望中国代孕合法化,而且他们大多数人都认为这是“你情我愿”。

更多人则想起了乌克兰的案例——如果代孕不入刑,大陆现在开放同志婚姻,只会步乌克兰后尘,贫困地区女孩一旦性成熟就会成为代孕机器。到时候别说什么救助失学女童了,根本没有女童,只有一群十几岁的代孕妈妈。

被称为“欧洲子宫”的乌克兰是一个被反对者反复引用的案例,今年9月,一篇“欧洲子宫”的十万加刷屏文章广为流传:

“为了提振乌克兰经济,新政府想到了一个奇葩的办法,那就是鼓励乌克兰女孩从事代孕产业。”

“靠提供本国女性的子宫,乌克兰新任政府,赚到了急需的救命外汇。”

乌克兰确实已经成为中国很多同性恋群体寻求子宫的目的地,但这篇文章并没提及如下事实:

2019年1月公布的数字显示,乌克兰人口死亡率超过出生率近一倍,因为切尔诺贝利事件的影响,人口稀少已经成为乌克兰的严重问题,这也是其开放代孕的原因之一。除此之外,BBC曾调查过乌克兰代孕产业,乌克兰代孕产业每年案例是不可考的,因此,“救命外汇”一说不可证实。

而回到中国,并不是所有女权支持者都在担忧代孕问题,比如李银河就说——不必担心女性成为生育工具。

“同性恋者当中有一半是女同性恋,她们不会反对同性婚姻。直女当中只有极少数人反对同性婚姻是从这一角度的,因为代孕需求很少,多数想要孩子的男同性恋者是领养孩子,女同性恋者是其中之一人工授精生育加领养。”

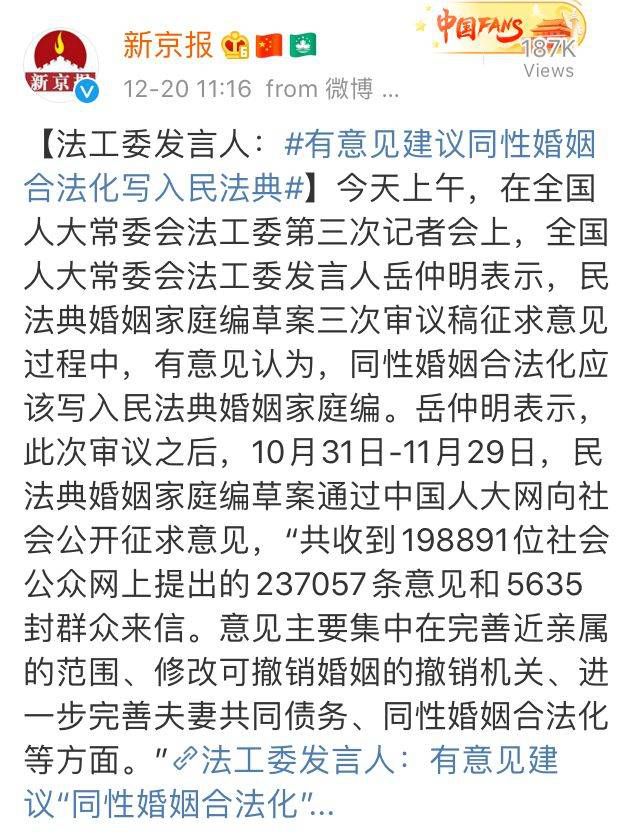

在恐惧与喧嚣之外,也有小部分人试图厘清舆论争端的本质:

从立法层面,同性婚姻合法化是否一定带来代孕的合法化?至少从技术层面这两者是没有关联的,在中国现实中,前者权力属于全国人大,后者目前还属于卫生行政部门的权力范畴。事实上,中国有代孕需求的远远不止同性群体,中年要二胎的、不育不孕夫妇、一些想要儿子的官员群体、不想承受生育痛苦的女性,都是需求者,而且这种需求长期存在,没有道理因为同性这一更为弱势群体的鼓动,二十多年没开禁的政策就合法了。