现在的科技行业,每过几年就有那么几类产品被推上风口,引来资本的竞相追逐。虽然不可否认的是,其中很多产品都是直击需求的现象级产品,但鱼龙混杂之间,也不乏一些滥竽充数,噱头十足但没有实际用途的产品。

被风口吹起来是一回事,能飞多久是另一回事,有不少厂商虽然一时飘得高,但最后也难免摔得粉身碎骨。

而无人机行业经过这些年的闹腾,眼球吸引了不少,融资融了不少,虽然一个个口号喊得震天响,但是真能靠卖产品赚填满腰包的还是只有大疆一家。现在看来,无人机的当初的爆红还真有那么一丝「无中生有」的感觉。

大疆的孤军奋战

按理说,存在即合理,一款产品之所以被研发出来,自然有其用处,但是放在无人机身上,突然这个需求就模糊了。如果不是大疆挖掘了四轴无人机「航拍」的需求点,恐怕四轴无人机到现在还只能存在于一小撮航模圈内吧。

无人机的大热和大疆的航拍无人机有脱不开的关系,这也直接导致,自无人机大热以来,深圳的无人机企业就如雨后春笋一样纷纷冒头。据统计,中国无人机研发生产企业超过400家,有300多家都在深圳。在这些企业中,有一大批都没有明确的定位,仅仅是大疆的模仿者,继承了华强北的精神,做一些低价劣质的「玩具」,淘宝上搜无人机出来的那些山寨品,时常有大疆产品的影子。

有报道称,深圳的这300家企业占据了全球无人机市场70%的份额,而有趣的是,在各大报道中,都称大疆一家就占据了全球无人机市场70%以上的份额。虽然听闻中国的无人机产业非常发达,但是在市场热烈的追捧背后,99%的无人机企业其实活的并不光鲜。

现在的企业爱谈「生态」,只有产品形成生态效应才有竞争力。放眼中国的整个无人机产业,也是一样的道理。如果茫茫中国无人机行业只有大疆一根独苗,其全球竞争力又能有多少呢?

钥匙攥在别人手里

曾经看到一个视频,把德国造的轴承和中国产的轴承分别套在杆子上,推一下看谁转的久,中国产的转3秒钟就停下了,德国的轴承可以转半分钟之久。这样明显的差距,生动地回答了为什么中国的火箭都可以出口了,但小小的零件还需要进口。

而中国的无人机行业也面临着同样的尴尬。无人机产品表面上是飞行体验、拍摄体验的比较,但究其根本,都是传感器、芯片之间的比较。就是这小小的传感器和芯片,却难倒了一大批国内厂商。

国产飞控,其实都是外国「芯」

这些厂商最大的遗憾,就是中国没有工业革命的遗产,这些无人机最基础的零件,在西方国家已经历了百余年的发展优化,对中国来说却是积重难返,所有的功课都需要从头开始做:陀螺的发源地是中国,但却是法国人在1850年根据陀螺原理发明了陀螺仪,以计算物体姿态及角速度;二战期间,德国人为了导弹精准打击发明了惯性制导系统,根据陀螺仪和加速度计为导弹导航。

作为无人机核心中的核心,MEMS加工技术可以将各种产品整合到到基于硅的微电子芯片上,从而实现许多传感器的电子化。但是,本土的MEMS产业与世界先进水平相比仍有很大的差距,无人机必须的加速度传感器、陀螺仪、电子罗盘的生产一直掌握西方国家手上,比如陀螺仪几乎都是来自INVENSENSE公司,而中国的无人机企业只能进行编程等工作,触及不到核心。

传统的加速度计和MEMS技术加工的传感器

传统的加速度计和MEMS技术加工的传感器

而我们常听说的GPS技术,则直接影响了无人机的定位、悬停和返航。目前,中国虽然可以自主研发陶瓷天线,但芯片却几乎都来自欧洲的U-blox公司。目前该公司的平台已发展至第8代,技术相当成熟,支持GPS和北斗双模,搜星快精度高。而中国在这个领域却起步不久,北斗尚不能取代GPS,自主研发的芯片在性能、功耗、集成度和成本方面全面落后于人,几乎没有竞争力。

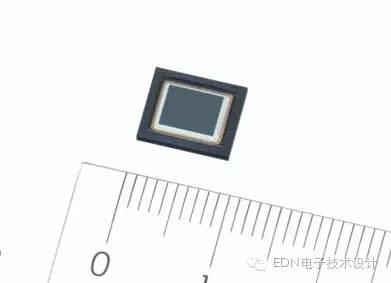

至于关乎成像质量的CMOS传感器,SONY是绝对的领头羊。在手机行业上,除了苹果、三星之外,国内几乎所有的厂商都会使用SONY的CMOS。从市场占比来说,SONY、SAMSUNG等几家企业占有了绝大多数的市场份额。我国虽然研发了世界上分辨率最高的CMOS图传感器,但产业化难度很大,中国企业在行业占比排行榜上仍是榜上无名。

SONY生产的CMOS

SONY生产的CMOS

不仅是芯片、传感器,无人机上使用的碳纤维、尼龙等原材料,目前都严重依赖从美国和日本进口,但所有桎梏中最严重的,还是芯片的垄断。

多年无人机老牌企业零度推出的SMART方案,依靠的其实是高通的骁龙平台;大疆的精灵系列中则用到了ST意法半导体芯片和ATMEL芯片;昊翔无人机Typhoon H的主控同样是ST芯片,Realsense模组则用的Intel的芯片;此外,几乎目前所有的主流航拍相机里都有安霸Ambarella芯片。

如今,高通和Intel这样的巨头都各自推出了自己的无人机飞行方案,大大地降低了无人机的门槛,今后必然有更多国产厂商能够推出自己的无人机。然而,核心芯片都掌握在别人手中,国产无人机企业又能做出什么突破呢?