北京大院子弟王中军、王中磊掌舵的华谊兄弟影业最近三年出品了三部很特别的电影:《老炮儿》《我不是潘金莲》《罗曼蒂克消亡史》。

这三部电影的风格、形态、类型各异。

《老炮儿》用非常纯正的北京话勾连起了新中国建立后的新北京文化的变迁,引发大众媒介对一种行将消失的地域文化的热烈讨论。《我不是潘金莲》则大胆地触碰了中国的官场文化。《罗曼蒂克消亡史》使用纯正的上海话却以反怀旧的风格想象了逝去的旧上海风云,影片充满了对中国现代史行进旅程的大胆思考。

《我不是潘金莲》(2016)

但是,这三部电影有一个可能不是巧合的共同点——它们都是关于某种形式的中国现实,或者是想象中的现实(这也是现实的一种。

这和当下中国电影创作的大趋势是背离的。那,中国电影创作在当下的大趋势又是什么呢?

空心化、虚拟化、玄幻化。

原本就属于架空现实的奇幻电影大肆流行,这也就罢了。但即使是关于当下的电影,它们都在小心翼翼地从故事的背景中抽离具体的现实,以便让观众产生银幕上正上演的故事和自己没有关系的感觉。

这不是一个偶然的现象,而是有大量的实例佐证,我们先看看时近的一些例子。

前几天上映了一部徐静蕾执导的电影叫做《绑架者》,这是一部悬疑探案电影,又是一部对中国观众而言充满「未来主义感」的影片。

为什么这么说?从这部电影所呈现的城市空间、车牌、正体字的使用(偶尔也会出现简体字)来看,我们大致可以判断出它的故事发生在台湾某座城市,但影片刻意避免明确指明它的地理位置。

同时,演员的组成非常奇怪,有大陆演员、有台湾演员、有美国演员、有韩国演员,当然,这在今天的中国电影制作环境下,实属正常。

所有这些,给观众制造了一种抽空了现实的恍惚感,这个故事到底发生在哪里?究竟是什么样的社会环境酝酿了故事的发生?

《绑架者》(2017)

有人或许会说,对于一部侦探电影来说,抽空现实并不重要,观众看的是悬念。NO,并不是这样,这部电影里出现了黑帮,出现了夜总会,这些都是能够为影片带来环境和气场的重要元素,它会潜移默化地决定观众采用什么样的情感去投入故事。

这部电影还涉及到了医疗困境、儿童绑架和器官买卖这样的情节,本来这些都或明或暗地指向了社会批判的层面,但在影片抽空现实之后,观众无法借助自身的现实经历去对一个虚拟社会中的人物唤起认同感,这都会大大影响观众对影片的情感投入。

这样的例子还有很多。

香港知名女导演黄真真去年有一部恐怖爱情片叫《消失爱人》,演员构成包括:香港人黎明、新加坡人林俊杰、台湾人张榕容、大陆人王珞丹,另外几位配角演员的身份也是驳杂不纯,最重要的是,故事发生地点被有意模糊了,观众无法辨认。

《消失爱人》(2016)

王珞丹去年主演的另一部侦探片《宅女侦探桂香》也是这种情况,导演彭顺是香港人、主演周渝民是台湾人、任达华是香港人。

《宅女侦探桂香》(2015)

故事讲述的过程中,他们扮演的角色与他们的现实身份并不相符。观看这些电影,各种口音的普通话融合到一起,演员自身气质明显各有特点,于是这种混搭的文化差异感让观众彻底迷失,这故事到底发生在哪里?

它

究竟是基于何种现实?

除了有意模糊影片故事的地理背景外,当下的中国电影还有各种抽空、隔绝现实的特征。

比如说在浪漫爱情喜剧片中,我们经常看到结婚场景是发生在教堂,这很像是从国外电影直接移置过来的,可能在导演眼中,相对于中式婚礼,教堂结婚是浪漫的象征。

但和西方电影的同类情节相比,我们在中国电影的教堂婚礼戏中,几乎看不到任何与宗教有关的元素,这是不可思议的。在我们的现实生活中,中式婚礼的比重肯定远大于教堂婚礼,但我们的电影就反过来了。这里隐含的信息是,电影要表现一个超越日常现实的世界,那个世界才更加浪漫。

《北京遇上西雅图之不二情书》(2016)

有的美国人抱怨说,现在的好莱坞电影虽然讲的是美国故事,但其实一点也不美国,因为它为了更好地面向全世界观众,有意识地抽掉了美国本土现实特征,因此好莱坞电影是真正「全球化」的电影。

这种现象在好莱坞大片中非常突出,这明显是基于全球市场的考量。而在奥斯卡系的中小成本好莱坞电影里,美国化特征还是相当明显的。

但抽空本土现实的情况,在中国电影里是不分大片小片的,在一些独立的、风格强烈的艺术电影中,也存在这种趋势。

《少年巴比伦》讲述上世纪九十年代初国有企业年轻工人追逐爱情的故事。路内的原作小说有强烈的苏州地域感,国企改革的背景、工人群像的深入刻画也是原作中非常突出的特色。不过电影版则剥掉了这些现实主义的指向,影片发生在一个不太看得出地域特色的城市,一些历史背景也被淡化了。

《少年巴比伦》(2015)

《黑处有什么》的年代背景与《少年巴比伦》差不多,但这部影片的手法又走到了另一个极端,导演将那个年代的流行歌曲以狂轰滥炸的方式频繁穿插在故事中,再辅以各种明显具有时代特征的细节,企图以此来营造年代感,我倒觉得有点过犹不及了。

《黑处有什么》(2015)

类似以上抽空、隔绝现实的国产影片还有很多,它们的情况各不相同,我暂且不继续举例了,下面来试着解释一下这种现象发生的原因。

所有人会第一时间想到审查。但问题应该不是这样简单,因为审查并不能完全解释这个现象。我们回头看下「十七年」(1949-1966)电影,会发现事实跟我们想象的有出入。

那时候的审查之严格肯定超过今日,否则不会有《武训传》那样的悲剧发生,但如果我们多看一些「十七年」的电影,并不会觉得银幕上的现实是被抽空的。

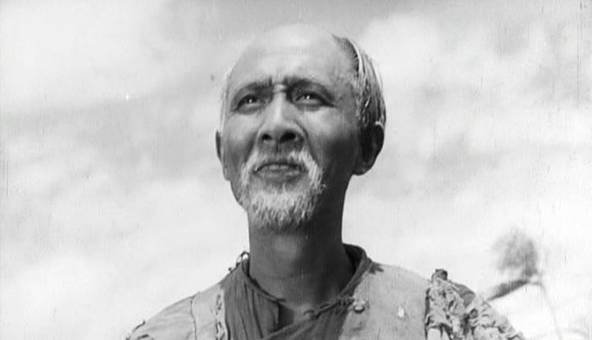

《武训传》(1951)

比如看《今天我休息》《我们夫妇之间》之类的电影,我会相信那就是那个年代中国社会有血有肉的现实。

《今天我休息》(1959)

那些影片中人物的行为、逻辑、思想、心理、情感都是活生生发生着的。演员相信自己的角色,观众也能代入故事的环境。我们也许会不认同某个角色的台词的真实性,但在银幕上,因为演员自身的绝对相信,以及表演的强度、镜头的调度,我们会认同银幕的真实,这当然是社会主义现实主义美学的一部分:现实已然被规定好,我们只能表现这部分现实,但那确实也是一种经过选择的现实。

这和电影的功能有关。「十七年」时期,作为大众文化最重要组成部分的电影,在社会生活中扮演着非常重要的调解、整合意识形态的角色,所以电影是有关方面用来主动操控和调节意识形态的工具。

这与今日完全不同,中国社会如今已经完全融入全球资本化的时代,意识形态和昔日不可同日而语,电影在大众文化中所处的地位也变得边缘化。对于有关方面来说,电影的角色定位是不要犯错误,不要添乱,因此,电影不再需要主动地和现实发生关联,而既然和现实发生关联是有风险的,那又何妨避开?

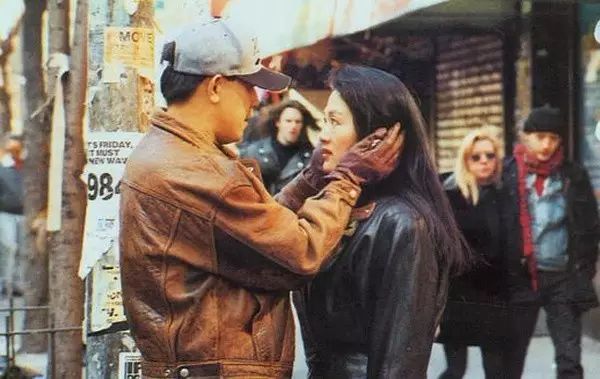

中国影视剧与现实结合最紧密的时期是上世纪九十年代。彼时京味文化大行其道,作为方言的北京话成为全国最流行的方言,《渴望》《皇城根儿》《北京人在纽约》《编辑部的故事》《过把瘾》《海马歌舞厅》这些剧集一浪高过一浪的收视率将北京话的魅力传递到大江南北。

《北京人在纽约》(1993)

方言是与身体结合最紧密的语言,身体与现实的紧张关系从方言中最能投射出来。情景喜剧《我爱我家》之所以轰动一时,一部分原因是编剧梁左将活泼圆润充满调侃味道的北京话的魅力发挥到了极致,另一部分原因是剧中大量的喜剧元素是与现实、历史有关的意识形态紧密结合在一起的。

《我爱我家》(1993)

类似调侃新闻联播的台词极大地释放了被意识形态紧紧钳制住的中国人的精神压力。但九十年代的方言剧并不完全局限于北京话,整个九十年代上海观众最喜欢的两部电视剧《孽债》与《夺子战争》都是上海方言制作的。还有沪语版电影《股疯》。

《孽债》当年在上海播出时,轰动效应甚至超过八十年代初《上海滩》播出时的盛况。原因就是上海观众终于在电视屏幕上见到了想象中最真实的上海现实。

《孽债》(1994)

但方言绝不是九十年代中国影视剧现实感强烈的唯一原因或者说表现形式。

冯小刚的《一地鸡毛》并不强调北京话,但对中国权力机制的运作、体制内勾心斗角尔虞我诈的现实感描绘,很难有与之匹敌者。

《一地鸡毛》(1995)

黄建新导演的《背靠背,脸对脸》,从影片中的建筑来判断,影片故事肯定发生在西安,但片中人物全用比较标准的普通话,影片对中国式人情文化深入骨髓的洞察力令人折服。这也是黄建新在八九十年代创作的最重要特色。

《背靠背,脸对脸》(1994)

即便是喜欢讲述风格化寓言故事的张艺谋,在九十年代中,也拍摄了直指中国现实的荒诞剧《有话好好说》。

《有话好好说》(1997)

特别需要指出的是,并非只有用写实的手法拍摄当下的现实,才会让观众产生现实感。

作为影像高度风格化的第五代导演张艺谋,《菊豆》《大红灯笼高高挂》的时代背景都有点抽空,我们只能隐约判断是发生在民国某地,但我绝不认为这两部电影是被抽空了的现实,反而我们会感受到强烈的现实所指。

《菊豆》(1990)

这与东欧导演,如杨索、库斯图里卡等人的创作非常类似。库斯图里卡的两部金棕榈作品《爸爸出差时》《地下》都是寓言隐喻风格的作品,但尖锐的现实感远远甚至超过了那些纪实风格电影。

《爸爸出差时》(1985)

姜文的《太阳照常升起》,因为使用了很多打哑谜的手法,让很多观众陷入了困惑,但观众并不会因为觉得这是一部抽空了现实的电影,因为影片的气氛非常「现实」,「现实」只是以一种哈哈镜的方式被投射到银幕之上。

《太阳照常升起》(2007)

资本是另一个重要原因。

曾经有一段时期,有香港导演认为《色,戒》连累了电影创作,因为围绕它的风波让审查一度变得更严了。但是如果我们查一下中国电影票房的增长趋势,会发现,正是从2007年,也就是《色,戒》公映的那一年开始,中国电影的票房开始呈现爆炸式的增长势头。

资本的介入改变了一切。张艺谋和陈凯歌之所以改拍大众商业电影,并非因为大众商业电影可以规避审查,而是因为电影产业在发展壮大。如果中国电影产业的状态几十年如一日类似伊朗,那张艺谋和陈凯歌绝不会改弦更张。

中国的贺岁片之王冯小刚,早年拍摄的不少电影虽然是大众化的商业电影,但《大腕》《手机》《一声叹息》等电影与现实之间的关系唇齿相依,即便是在《没完没了》这样的纯逗乐电影中,葛优坐在香山的缆车上也可以和吴倩莲「凭吊」北京的风物历史。

《手机》

(2003)

真正的改变发生在中国电影产业迅猛发展之后,于是冯小刚电影里挥之不去的地域特色开始隐遁。

全球化便是一体化,伦敦、纽约、巴黎、香港、北京的星巴克、肯德基、迪士尼、大型百货商场没有任何区别。电影产品也需要变得一般无二,才能接入到尽可能多的观众。所以,资本运作的逻辑也是中国影视剧中的现实被抽空的重要原因。

当然,并非所有抽空现实的处理方式创作出来的作品都不足取。

前两年的那部《滚蛋吧,肿瘤君》,讲一个绝症女孩乐观抗癌的故事,根据漫画原作改编的电影也同样采用了童话的风格,本来应该是悲情化的故事被处理成了童话喜剧。

《滚蛋吧,肿瘤君》(2015)

所有跟医院有关的现实,像看病贵、医患矛盾,在电影中完全不存在。但我们一旦接受了影片的童话风格,那这样的处理与励志主题是吻合的。换句话说,类型化的美学要求,也让一部分电影选择了抽空现实。

现实是否被抽空,其实和影片发生地点是实指还是虚指没有关系,是北京、上海也好,或是影视剧常用的滨江市、滨海市也好,区别不在这里。

娄烨《颐和园》里虚构的北清大学,现实中根本不存在,但影片中对大学场景的描写,极度逼近八十年代的现实。

《颐和园》(2003)

郭敬明的《小时代》,故事背景是非常明确的上海,但那却是郭敬明自己意淫出来的如海市蜃楼一般的上海,和真实的上海相距万里。

《小时代》(2013)

正在上映的《嫌疑犯X的献身》,相比日本版,它的情感冲击力要小很多,这和影片中的虚拟地名关系不大。虽然影片已经尽量忠实地复制了原小说的情节,而人物造型和气质也没有脱离原著,但仍然无法准确地呈现石神那令人匪夷所思的,近乎于日本武士道献祭式情感的报恩行为。从根上来说,这也是抽空中国现实之后硬性嫁接外来文化的后果。

《X嫌疑犯》

(2017)

被抗战剧、玄幻剧、家庭伦理剧苦苦折磨了很多年的中国电视观众,最近迎来了一部直面当下中国最火热现实的电视剧,估计很多人正在追看。

关于这部电视剧,最重要的叩问理应是:它到底是对现实的忠实反映,还是一个被抽空现实之后的「童话」?

往期

精彩内容

热血沸腾!就是无数人 2017 年望穿秋水的一部科幻电影了

这就是去年最棒的香港电影,忍了一年终于可以推荐了

今年第一部悬疑惊悚神作诞生了,几万人在豆瓣打出 9 分