用拉丁语,撬动中西对话的新发声

采写|新京报记者 孔雪

雷立柏(Leopold Leeb),古典语文学家。1967年生于奥地利,1995年考入北京大学哲学系博士班,师从汤一介先生和陈来先生。2004年至今任教于中国人民大学文学院,开设“拉丁语基础”、“古希腊语基础”、“古希伯来语”等课程。

西方的另一面

以拉丁语为窗重新了解西方和西学

与雷立柏的交谈从他设计的衣服开始。他指着衣服上一个像牛头的字母,讲述它在希腊语、希伯来语中的变化。“很少有人知道西方的ABC最早也是象形的,现在只有中国人仍在使用象形文字”。

多年前,少年雷立柏在维也纳街头初识汉语。1988年,他从奥地利来到中国台湾学习汉语和哲学。“那时我很瞧不起学不了汉语的外国人,现在看,这是一个错误的态度”,雷立柏说,“汉语对外国人而言太难了,外国人很难读懂中文,很难深入地认识中国”。

他突破了这个障碍。在《我的灵都》发布会上,一段英文介绍后,他开口说中文的那刻,灵魂好像回到了身体里。从台湾到大陆,在中国20多年,汉语于雷立柏而言像“妻子”。但当坐上出租车,的哥侃着侃着问起家事,他会答,“我的爱人来自罗马”。

雷立柏在北京天桥上。出版社供图。

雷立柏在北京天桥上。出版社供图。

来自罗马的“爱人”,是他在中国教了十几年的三种西方古典语言:拉丁语、希伯来语、古希腊语。

2002年,应一位学生的请求,雷立柏的第一堂拉丁语课在中国社会科学院研究院开设,学生只有四五位,教材是他整理的复印件。2004年,他带着拉丁语课程来到人大。“我把考试水平定得很低,好让所有学生都通过。怎么教中国人拉丁语?那时完全没有经验”。

雷立柏的母语是德语。在奥地利,中学开设几门古典语言课程,欧洲人讲四五门外语是传统。但在中国,英语在教育中要占据多大比重都能引发争议,如何让人们再接受一种西方古典语言?多数中国人并不觉得这三门古典语言与自己有什么关联。这恰是他希望中国人反省的一种长期误解。拉丁语孕育着现代法律精神;希腊语承载着历史学、哲学、自然科学等领域诸多伟大学者的思想;而若去寻找今日世界尊重残疾人和女性的源头,就在希伯来语写成的《旧约圣经》中。

希伯来语书写的圣经。图片源自网络。

中国人观西方,常从文艺复兴、启蒙运动或美国建国讲起,对此前的历史鲜有深入的认知。在雷立柏看来,这种片面加剧了中国人在五四以后强烈的革命思维与对待历史非黑即白的认知,也曾给近代中国笼罩上阴影并造成无可挽回的损失。

如今雷立柏的拉丁语教学在人大、北师大、后浪出版社稳定地持续。他已经能熟练地告诉学生,这部分一定要背,那部分很少用到所以可以忽略。“一个有经验的老师不是从天上掉下来的,必须要花时间”。越来越多的中国人以古典语言为窗,重新了解西方和西学,也更深入地反观中国文化。

被遗忘的传教士

有另一个北京,没有被充分地表达

在北京住了20多年,雷立柏看了不少拆拆建建。“人们快速地更换着手机、‘对象’,哦,孩子不能换”,他说,“其实很多东西要慢慢地看,慢慢品尝”。

他的家乡在奥地利农村,村中有座小丘陵,丘陵上有座建于1230年的教堂,至今保存完好。欧洲人习惯保护延续性,在前人基础上改建。但常在北京穿斜街走胡同的雷立柏很难找到北京各朝代的古建筑,“老房子”总像新的。

好在北京保留了让他触摸到历史的“死人的地方”和“老的石头”——欧洲来华传教士的墓地和西什库教堂。从元代的Montecorvino(孟高维诺)到明末清初的Matteo Ricci(利玛窦)、Schall(汤若望),一些欧洲传教士怀着信仰与勇气踏入北京城,在走向现代的世界史中,尝试开启中西文明对话。如今,接纳了北京第一位拉丁语老师的元代,仅以地铁站“西土城”“北土城”和一座现代的“元大都公园”在当代日常生活中留痕,又有多少中国人记得几百年前的来华欧洲传教士?

徐光启与利玛窦。图片源自网络。

今天中国学生都在学习点线面、圆柱体、三角形,但谁知道最初引介它们的利玛窦的墓碑在哪里呢?至今,没有一座关于利玛窦的博物馆,在宣武门教堂门口的利玛窦像少有人知。雷立柏说起最近很流行的“感恩教育”,感恩,是否也可以给这些曾在不同时代对中国有所奉献的外国人?

1949年后,随着《别了,司徒雷登》的发表,政治形势的变化促使当时在中国的欧美人离开了大陆,此后三十多年的政治化历史叙事又给近代来华传教士打上了“帝国主义”的标签。“今天,在北京做老师、做商人的外国人,地位可以很高。但历史上那些传教士的地位却没被充分地肯定。这很微妙”。

雷立柏曾遇到过一位60多岁的中国学者,在聚餐时幽幽地说出自己是满族人。清末以降,满族人身处窘境,在无奈与恐惧中隐瞒身份,这种忌讳伴随至成年。“有另一个北京,没有被充分地表达出来”,雷立柏说,“但如果可以表达,一定要用平静而非抱怨的态度,这将是一条很长的路”。

《别了,北平》

编者:雷立柏 编注

版本:新星出版社 2017年7月

介绍一位被遗忘的奥地利修士画家白立鼐,试图阐明他在中国艺术史上的地位。

在中国纪念一位历史人物,比雷立柏想象中复杂。但“人”的历史,可以用更多方式找寻。今年,他的一位硕士研究生从语言学角度研究司徒雷登。1917年,司徒雷登编写了中国第一部古希腊语语法教科书,那时,他想在中国做希腊语老师。雷立柏读过一些外国人写的中国人传记,“他们会对一个中国人有理解之同情,描述一个人在时代里遭遇什么样的压力,做出什么样的选择”,雷立柏说,“这才是对话,两种文明的对话”。

彼得拉克式的机会

以古典精神资源回应当代问题

窗外,新一届毕业生在草坪上拍照;房间墙上,挂着一幅已赴哥伦比亚大学研究中世纪欧洲史的学生送的中国山水画,雷立柏凑近去闻画中松柏,“像奥地利森林的味道”。

没有妻子、孩子,雷立柏所选择的异国孤身生活,不太符合中国人对生活的主流理解,但当“我感到非常幸福”从他口中说出,显得自然且有信服力。写想写的书,开认为有价值的课,人大给了雷立柏很大的自由。“我没有选择教德语,我就是要教在中国更有吸引力的拉丁语。你看,成功了。”

梦想还在前方,他一直想建立一个“在大楼里的拉丁语学院”,目前才刚完成一小步,国内目前可以买到的唯一一版、小小的拉丁语辞典。“我的书几乎‘垄断’了这个行业,但这不好”,他说这本词典原应由中国学者来写。“所有西方汉学家都要学古汉语,但中国人研究西学却很少去学古典语言,老师和学生会觉得多一事不如少一事,缺少独立的反省”。

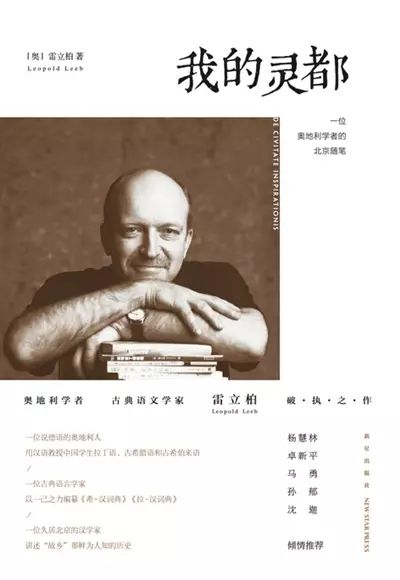

《我的灵都》

作者:雷立柏

版本:新星出版社 2017年5月

以“世界公民”与“文化桥梁”的视角,从语言、文字、历史、艺术、宗教等诸多细微之处挖掘北京被淹没的历史。

这样的隔阂造成了中国人对一些现代概念的理解落差。比如,法律是什么?权利是什么?什么是国际法,为什么中国人要和外国人平等对话?从明清闭关锁国到清末被迫开放国门,历经民国的相对开放与上世纪中叶因国内外政治形势再度封闭,再到改革开放三十年来收放间的周旋,这些问题在多变的中国历史中悬浮不定,一些欧洲汉学家对中国未来的中西文化交流不甚乐观。

“我是乐观的”,雷立柏说,“希望”这个词就来自拉丁语spero,还有“社会”,拉丁语societas的重心是“朋友”(socius),但因历史原因,它曾走样成“阶级斗争”的产物。“你看今天的中国社会,人们总在想要比别人快,钱要比别人多,但很少考虑‘公益’,这个重要的概念是来自拉丁语的bonum commune。”雷立柏试图在中国当代社会与拉丁语词源之间、在拉丁语和汉语的修辞学之间架桥,要“过桥”的人势必要承受和接纳一些挑战性甚至颠覆性的对话。“我应该写一本书,叫《雷人雷语》。”他说。

要带人们回到古代?并不是。雷立柏曾说,中国大陆正有一个“彼得拉克式的机会”,古典与传统有可能被重新发掘,加之当今中国对重建精神价值的渴求与全球化的大背景,我们,可以像彼得拉克那代人一样,一同从古典中寻找精神资源回应当代问题。

拉洋车的苦力(1941年)。《别了,北平》插图。

“精神使人活”,回到雷立柏衣服上六行字母的本意,这个西方格言的前半句是“文字叫人死”(The letter kills, the spirit makes alive)。雷立柏常就这句话与中国人辩论,但毋庸置疑的是,他的精神让拉丁语在中国活了下来,也将继续活下去。

中国人爱汉字,但我要“唱反调”

新京报:你在海峡两岸分别学习过繁体字、简体字。对大陆的简体字改革,你很支持?

雷立柏:在台湾,我的繁体字老师是一位很年轻的女士,当我说要学简体字,她非常严肃地说,不要学,因为“简体字会毁灭中国文化”。但我还是学了。简体字在中国大陆被普遍使用,中国文化并没有被毁灭,这是成功的改革,尽管有些字的改革并不成功。比如“东”,很多中国人也不知道它的部首是什么,这让外国人很难通过查部首学这个字。所以我创造了一种中西合璧的汉字表达方式:木dōng(部首+拼音)。如果可以通过电脑这样转译中文,外国人很容易读出汉字。

我知道大部分的中国人热爱汉字,但我要“唱反调”,因为简体字仍然对外国人很难。人类历史是开放的,如果有这样一种可能性,我们应该做一些实验。一些老外在中国开车时会看漏减速牌,他们说不太认识汉字就会得到原谅,这在欧美国家是不可思议的。汉字应该成为一种便利的沟通工具。我一直相信孔子的话,“辞达而已”。重要的不是字,而是字背后的思想。

新京报:那么使用简体字的中国大陆在文化交流上会更具创造力和发展空间?

雷立柏:我的译著要出版,在台湾,出版社会告诉我,中文不够文雅或朴素,但大陆不会介意我的文笔有西方气质。台湾高校校训仍在强调仁义礼智信,大陆高校校训则更多强调进步、科学、发展、创新等等,这是一种哲理化、西化、马哲化的表达。我是做翻译的,在台湾做英译中,当你把译本拿给三个人看,修改建议很不一样,因为台湾使用的汉语诗意深,随意性大。但在大陆,不同人的修改建议高度相似。从翻译角度,语言有标准非常重要。

《传教士韩宁镐与近代中国》

作者:赫尔曼·费希尔

译者:雷立柏

版本:新星出版社 2015年10月

新京报:但今天中国人也有反思甚至一种忧伤,认为大陆的白话文行至今日,在网络用语的冲击下越发粗俗。

雷立柏:年轻人从小背诵唐诗宋词,知道什么是“雅”,但选择更通俗的语言沟通,这没有问题。俗不会毁掉雅,人们依然可以去欣赏雅;也恰恰是因为俗,人们才会清楚什么是雅。就像我们不需要所有的人都是鲁迅,我们也需要周作人,人们可以有不同的追求和语言。

一种历史感正在中国人身上生长

新京报:学者杨慧林用“破执”形容你的思考对中国人的启发。你对北京的新与旧的书写确实会提醒中国人反思,至今还在热衷于讨论汉字繁简之争的我们为何那么爽快地拆掉了那么多古建筑。

雷立柏:有一位云南朋友告诉我,他回到家,房子已经被拆掉了,认不出小时候的家。中国人工作、生活的地方经常换,很难发展出对一个地方很深的归属感,那种熟悉每一棵树的感受,所以在中国很少有人爱“故乡”。这正是历史教育应该做的事——让人们生长出一种归属感,而不只是“爱国教育”。

我想这是不让这一代孩子长大后再拆掉老房子的唯一办法。更“崇洋媚外”的日本却保留了很多古迹。中国缺少一种区分,就是要做现代的人,但不破坏古代的东西;要让孩子学习何为现代社会,什么是现代化和女性平等,同时去保存、研究、尊重和欣赏古代的东西。现代生活中,环保、平等、法律问题都很重要,人们不应该去做孔乙己,也不应该盲目地打倒孔家店。需要的是辨别、思考、反省、讨论。

新京报:说到理性,北大读博期间,你的室友是一位英国人,谈到1840年后的中国历史时,他认为中国人一直在看失去了什么,而不看得到了什么。至今大多数中国人很难这样想,一些人仍对“西方”怀有忧患或警惕。你曾面临过这种困扰吗?

雷立柏:不同程度上会有,主要在文字方面,ABC多一点,就是“崇洋媚外”。比如出版一本书,很多外文名字没有统一翻译,我需要把不同版本的中文翻译整理成附录。其实先放ABC就没有这个问题,但出版社会说,“这太强调ABC了”。中国关于近代史的教育不太会展现发展的一面,鸦片战争到1949年这段时间看起来很黑暗。

但从发展史的角度来写这段历史会怎样?土豆、玉米、西红柿传入中国,中国人开始种葡萄并第一次组织了酿出葡萄酒的公司;第一批到欧洲留学的中国人在康熙时代已经有了,到19世纪严复、曾国藩等改革者也敢于和西方沟通;政府开始走向现代化,比如设立农业部、颁布宪法等。不正视它们实际上是软弱的表现。现在中国是一个强国,应该用平静、客观的方式重新思考这段历史,包括看待曾经在这段时期为中国做出贡献的外国人。

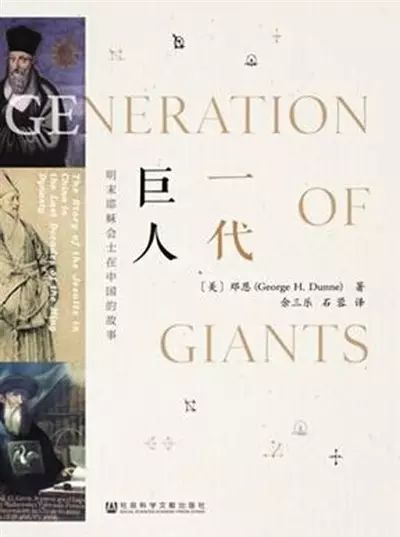

《一代巨人:明末耶稣会士在中国的故事》

作者:邓恩

版本:社会科学文献出版社 2014年8月

以1552年沙勿略在上川岛去世至1669年康熙为汤若望平反昭雪为时间段,详细地叙述了以利玛窦、汤若望为代表的传教士在中国传教士事业百余年间的萌芽、发展、兴旺、衰落的历史历程。

新京报:以你在北京20多年的观察,这部分历史教育、研究交流未来的拓展空间大吗?

雷立柏:我相信更客观、全面的历史会一步一步凸显出来。就像《别了,北平》这本关于奥地利修士画家白立鼐在华经历的新书的出版,也是其中一个小步骤。10年前,关于西方中世纪的历史书在中国很难卖,但今天有更多人希望了解西方现代社会的主体结构、法治概念和法学院如何在欧洲“黑暗的”中世纪出现。

一种不可阻挡的历史感在成长,人们渴求看到更完整、更客观的世界,包括对外语的兴趣和掌握:我的学生们对拉丁语的吸收能力也越来越强。什么是好的教育,什么是好的社会?可能需要像上世纪80年代那样,不同派别热切地讨论迫切问题,包括外国人怎么看。现在人们的问题意识也许越来越淡薄,但不谈不意味着没有问题,反而会因对问题没有准备,埋下一些危险。

中国人已是世界居民,虽然自己还不知道

新京报:你对中国历史、语言、社会真诚的观察,为中国人提供了“世界公民”的示范。多数中国人对这个概念还很模糊。

雷立柏:中国人已经是世界居民了,虽然自己还不知道。大家每天的生活中有那么多外国商品和思想,世界各地都能见到中国游客。但中国人对此没有反省,我的目标就是要让中国人反省。有次坐地铁,我听到“敬老爱幼是中华民族的传统美德”。“中华民族”是梁启超创造的词,只有一百多年的历史。那“传统”、“美德”呢?孔子没有讲“传统”,康熙字典里没有“美德”,它们分别对应着“tradition”(来自拉丁语traditio)和“virtue”(来自拉丁语的virtus)。

这方面的例子太多,比如“首都精神文明建设委员会”,我很欣赏这样的词,里面有丰富的拉丁语词源:“精神性的建设”来自aedificatio mentis,而“委员会”来自拉丁语的committo(“委托”)等等。而大多数中国人觉得它们由来已久。同时,越来越多的中国家长要把孩子送到美国接受高等教育。其实北京应该成为一个更国际化和开放的城市,让中国孩子享受更国际化的教育。

《寻找·苏慧廉:传教士和近代中国》

作者:沈迦

版本:新星出版社2013年3月

以史料还原了英国传教士苏慧廉百年前的人生轨迹,记录下十九世纪晚期至二十世纪初的中国。

新京报:什么原因让中国人已是“世界公民”却不自知?

雷立柏:我是奥地利人。奥地利的地理面积是中国的1%。从我家乡的村子往北走30公里就是捷克,再200公里是波兰,那是不一样的国家和语言,人们自然会考虑国际来往。但在中国,走三千公里还是中国,要翻山过海才能和外国人交流,所以中国人可能会觉得外国人永远是外国人。《我的灵都》我原本想叫《北京,我家》,但有些老师说,你是外国人,只能说北京是“第二个家”。我当时很有失落感,因为在感情上,这个地方就是我的家,人大校园就是我的精神家园。

新京报:但越来越多的中国人尤其是中产阶层,因环境、教育、政治等原因正谋划移民。

雷立柏:我希望把这些人“拉”回来。我对北京是另外一种情感——尊敬,因为了解多一点而尊重。很多“雷老师”曾在这个地方建教堂、医院和学校,利玛窦等传教士的墓碑也一直在这里,拉丁语传入中国700多年,这是一个很悠久的传统,一直延续到今天。因为了解这样的历史,一个人才会产生发自内心的尊敬,才是真正爱一个地方,而不是唱唱歌或说大话。教育是很微妙的事,怎么让人们有深刻的历史感呢?真实,是必须要保持的。