做了十年历史编辑,经常被人问“你如何评价晚清政府”,“你如何评价北洋政府”,“你如何评价国民政府”……之类的问题。

其实就是:究竟该用什么样的标准,去评价一个时代?

如果是做学术,这显然是一个很复杂的问题。时代包罗万象,政治、经济、文化、民生……,每个方面似乎都应该被纳入到考量的范畴。

我个人的办法,要简单很多。总结起来,其实只有七个字:

看清时代的方向。

晚清也好,北洋也好,国民政府也好,都是转型时代。转型,意味着现况不如人意,意味着会有各种各样的改革。

这些改革,构成了时代的方向。

一、如何评价晚清十年?

自上世纪90年代起,中文知识界开始流行一种赞颂清末新政的思潮,甚至于发展到了否定辛亥、责备革命破坏改良的程度。这种论调,就属于典型的被宣传话语所蒙蔽,没有看清时代的方向。

时代的方向在哪里?

自然是在那些涉及具体利益分配的改革方案里。

比如1906年9月2日开启的“丙午官制改革”。

这是一场用“立宪”之类的漂亮词汇装饰起来的权力游戏,

其核心目的只有一个,就是重塑至高无上的皇权。

清廷调整行政格局变,六部为十一部,新设的商部由庆亲王奕劻之子载振控制,不但试图接管原中央六部所有与工商业相关(更具体地说,就是所有与钱有关)的项目与机构,还想要剥夺接管地方督抚手中的各项财权,志在变成一个“超级部”;学部旨在剥夺地方督抚在教育问题上的决策权;巡警部(民政部)旨在剥夺地方督抚对巡警的控制权;度支部下属的盐政处旨在剥夺地方督抚的盐税收入;邮传部旨在剥夺地方督抚在路政方面的利益;……

这种做法,严重损害了地方督抚的利益,很自然地招致了他们的集体反对。在“立宪”的口号下,督抚们提出了更符合自身利益的诉求,要求改军机处体制为内阁总理体制,要求取消财政给八旗子弟发钱的制度,要求将内务府的收支纳入到国家的整体预算中来……最后逼得慈禧不得不下达“五不议”谕旨:

军机处事不议,八旗事不议,内务府事不议,翰林院事不议,太监事不议。

“丙午官制改革”的方向,显然与中央与地方达成权力均衡、进而保障统一与自治的现代国家理念背道而驰,其所想要实现的,仍是中央权力(或谓皇权)无限膨胀的传统秦制。

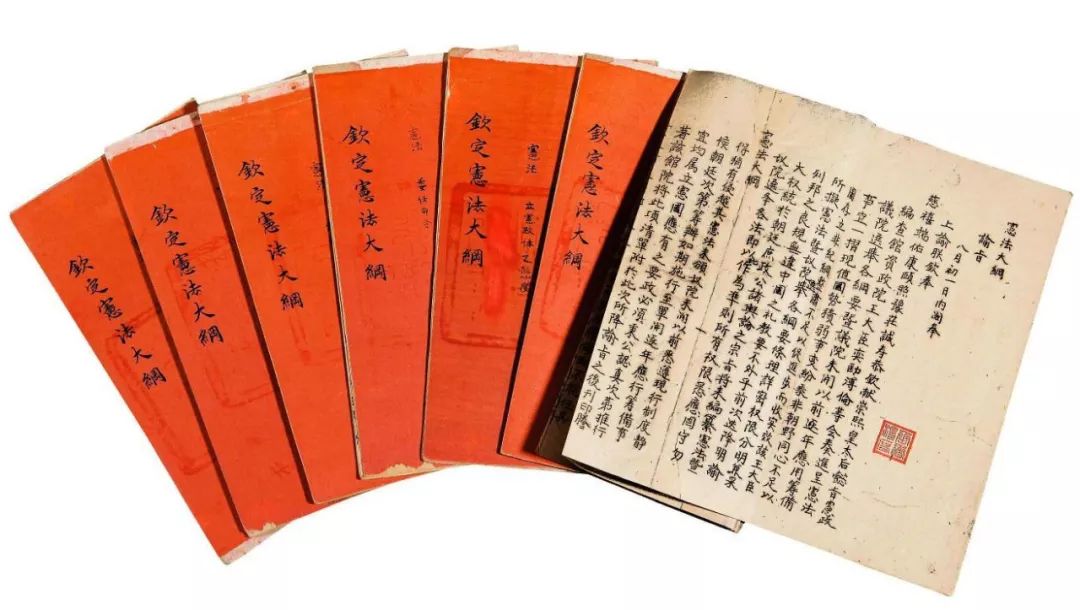

再如1909年8月27日颁布的《钦定宪法大纲》。

这个东西虽然也装饰着“宪法”二字,但其出台目的,与“丙午官制改革”并无二致。这一点,只需要看通读《钦定宪法大纲》的具体内容,就可以看得很清楚了。

整个《大纲》分为两个部分。第一部分是“君上大权”,此部分通篇是“议院不得干预”、“ 不付议院议决”、“ 皆非议院所得干预”,……具体包括:

(1)皇权可以否决议院已通过的法律。

(2)皇权可以召集、开闭、停展及解散议院。

(3)“设官制禄及黜陟百司之权”,也就是设什么官职,给多少俸禄,罢免哪些官员,这些“用人之权”全部归于皇权,“议院不得干预”。

(4)关于军队的一切权力,都归皇权,“凡一切军事,皆非议院所得干预”。

(5)宣战、讲和、订立条约及派遣使臣等等一切“国交之事”的决策权,都归皇权,“由君上亲裁,不付议院议决”。

(6)皇帝拥有最高司法权,“司法之权,操诸君上,审判官本由君上委任,代行司法”。

(7)皇室的经费从国库开支,“议院不得置议”;皇室的大典由皇帝操控,“议院不得干预”。

……

立宪之本意是限制皇权、提升民权,而按照《钦定宪法大纲》,立宪之后,皇权反倒变得无远弗届了。

《大纲》的第二部分是臣民的权利义务,共计九条,主要是在强调臣民的义务,只有第二条涉及到民众权利——

“臣民于法律范围以内,所有言论、著作、出版及集会、结社等事,均准其自由。”

有意思的是,加上“于法律范围以内”这个前缀,实际上形同否定了民众言论、著作、出版及集会、结社的自由。因为按照同年出台的《大清报律》,清廷对新闻报道设置了“内容事先检查制度”,清廷可以枪毙自己不喜欢的新闻内容;按照同年的出台的《集会结社律》的规定,政府有权取缔一切

“宗旨不正,违犯规则,滋生事端,防害风俗”的社团组织,这条涵义极度模糊的口袋罪,相当于将一切清廷所不喜欢的社团判了死刑。

披着立宪、改革的外衣,却朝着重塑专制的目标狂奔。晚清的时代方向如此,那十年

该如何评价

,也就不言而喻了。

图:钦定宪法大纲

二、如何评价北洋时代?

晚清十年,以恢复无限君权的秦制为改革目标,结果在辛亥年造成了中央与地方双输的局面。在中央,爱新觉罗家族失去了他们的皇位;在地方,督抚和各省谘议局的议员们也未能保住自己的利益,掌握枪杆子之人,取代了他们,成了新的地方势力。

部分患有“历史幼稚病”的中文知识界人士,将这一双输的结果,错误地归咎于“革命”,甚至喊出了“告别革命”的口号。其实,这这整个过程中,“革命”不是原因,而是结果——

真正的原因是:在清末最后十年的所谓“改革”里,清廷的改革措施几乎损害了除爱新觉罗集团之外的所有人——向地方夺权损害了督抚们的利益;废科举以谘议局为牢骚机构损害了士绅们的利益;新政费用变为摊派损害了底层草民的利益……损害底层草民的利益不打紧,损害督抚与士绅的利益,那大概率是要亡国的。

北洋时代,其实就是这种双输局面的延续——

毫无力量的中央,与混乱不堪的地方

,共同构成了北洋时代政治秩序的基础。

中央层面,北洋时代所维持的只是一张空壳。供职于北洋财政部的经济学者杨汝梅曾言:“民国元、二年,中央绝无收入,……彼时维持之道,全恃外债。”袁世凯时代尚且如此;袁死后,中央力量更为衰弱,经济境况也变得更糟,中央政府的日常开支,长期依赖对外借款才能维系。在关税、盐税、厘金、铁路、矿山、森林被全部抵押殆尽后,北洋政府一度只能靠日本提供的“无担保短期借款”来维持雇员的工资发放。简言之,北洋时代的中央政府,是一个破产、瘫痪了的政府。在美国经济学家、中国问题专家杨格(Arthur N.Young)看来,北洋政府的财政状况,“实际还是中古式的”,在漫长的16年里,这一点始终没有得到改变,以至于“北京的政令不出都门”,“北京政府大体上靠着借外债与向地方借贷过日子”。

地方层面则是“大帅”纷出,民不聊生。此节由张勋四次召开由“十三省督军”参加的徐州会议、直皖战争、直奉战争等史实可知大概,不必细论。1926年国民革命军“北伐”,所针对者其实并非已经瘫痪的中央政府,而是孙传芳、吴佩孚等地方军阀——这些军阀为了自身利益,很乐于维系一个瘫痪了的中央政府。

瘫痪的中央与失序的地方,合在一起,就是所谓的北洋时代。英国驻华公使朱尔典是北洋时代的亲历者,在他看来,那些年里:

“混乱与中国,已经成了同义词。”

这种瘫痪与失序,决定了

北洋时代是一个“虽有方向却无力推动的时代”

。

比如,黎元洪在总统就职宣言里说,自己的执政理念是“以遵守法律为主”,力求以后的“一切设施”都要在法律的范畴内运作,但纵观黎的整个政治生涯,并未在实现“法治”一事上有过什么举措(不求是有效举措);冯国璋在代总统就职通电里说自己“但求利国,不计其他”,末了也是虚言;徐世昌的总统就职宣言呼吁“偃武修文”,始终无人理睬;曹锟的总统就职宣言说“国家之成立,以法治为根基,总统之职务,以守法为要议”,他推动颁布的《双十宪法》,试图重新厘定中央与地方的权利、架构三权分立的内阁议会政体,自己却深陷在了“贿选”的舆论泥潭……

北洋不是一个好时代。但它是一个比晚清十年稍稍值得期待的时代,毕竟,它在方向上是认可现代民主政体的(尽管多数“大帅”并不清楚何谓现代民主政体),而不再追求重塑秦制(惟

袁世凯曾有意向帝制靠拢

)。