继续翻译克拉克爵士的书《观看绘画》,最后一篇,伦勃朗《自画像》,第一部分。

※ ※

这张脸我们了解多少?比我们自己的脸,或是朋友的脸都要了解得多得多。这样一张坦率又充满深切的脸,有多少重要的、可以让人铭记的特征,我们选不出来。每一道皱纹确切的形状和色调,背后关联什么样的人生,我们也不知道。我们无法接受自己,除非有一些借口,有给人希望的修饰。伦勃朗的自画像,是他留给后世最伟大的自传。当我在肯伍德大宅看到这幅高贵的作品,首先想到的,就是那饱经风霜的脸背后囚禁的灵魂。也许一幅伟大的肖像永远都是这样。它就是一个灵魂的记录。画家必定将自己所有的力量都用在这幅画中的诠释上。精湛的构图,如果是表现多个人物,也许能首先吸引我们的眼球,而在这里,当一个人的头像征服了我们的全部兴趣,构图已被我们遗忘。

肖像画的构图看似简单,实际常常并非如此。每个画家都知道,在绘画这门学问里,想要发明某种姿势,既自然又有威慑力,既稳定又有活力,难上加难。最简单的姿势,就像最简单的色调,几乎是奇迹般的发现了。《蒙娜丽莎》里面两只叠在一起的手,或是提香《戴手套的男人》中戴着手套的手,在完成后几百年里,一直为后来的画家开着方便之门。

《戴手套的男人》by 提香

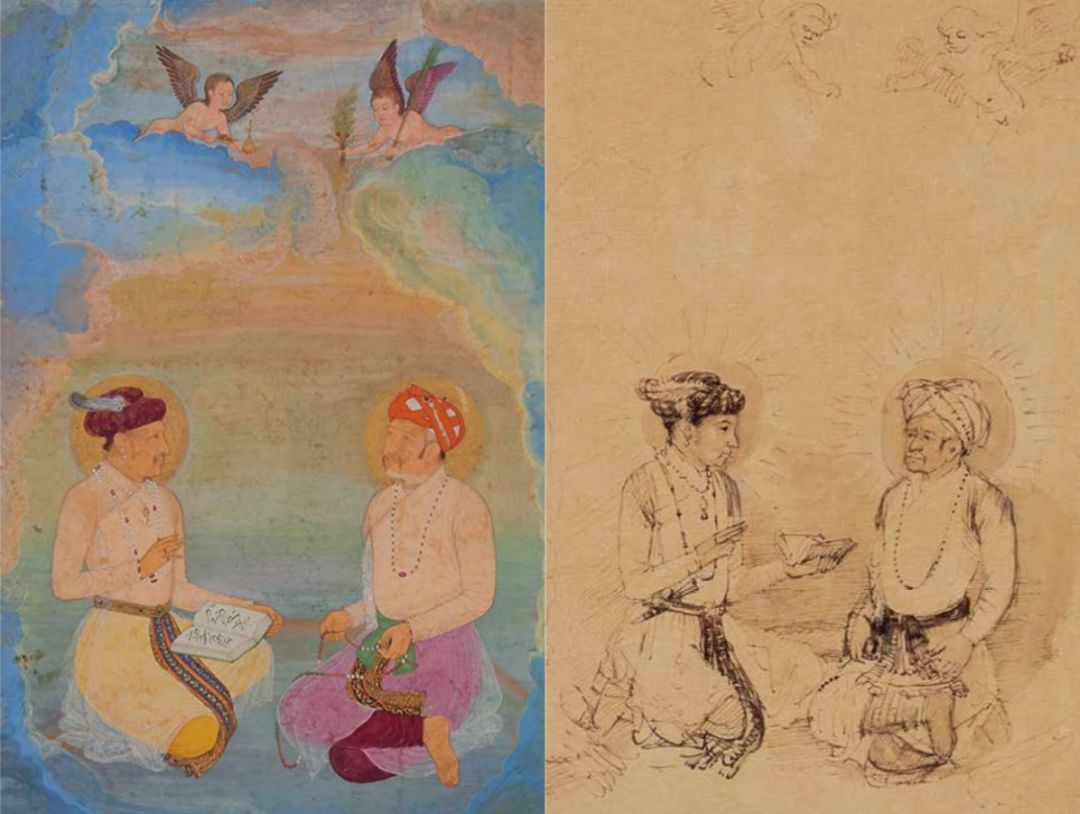

职业肖像画家一直想要找到新的角度,所以雷诺兹让自己的女士们摆出米开朗基罗笔下女先知们的姿势,安格尔如果确定选好一个模特,一定是因为她可以摆出希腊罗马式雕塑的姿势。伦勃朗自己会记录所有能帮助他创作的肖像作品,即便跟他的风格天差地别。他以精妙的笔触,临摹过多幅印度莫卧儿王朝细密画,还曾画下罗马胸像速写。

拉斐尔的《卡斯蒂廖内》,他在一次拍卖会上做过笔记,并以其作为一幅自画像的底本,该自画像现存伦敦国立画廊。

绘画史上这种长久的传统,让肯伍德大宅这幅肖像成为构图上的经典之作。有那么一会儿,我打算不再看他的脸,而是去欣赏画面中高超的技巧。这幅画庞大,摄人心魄,很明显让人无处可躲,各个造型都有某种几何般的简洁,从而达成前述的效果。这幅画完成时,应该是在1660年前后,伦勃朗已经放弃了他最高产时期那种巴洛克式的、丰富的造型,这些造型就像维多利亚式的餐柜,影响了《夜巡》的效果;他像文艺复兴时期伟大画家们做过的一样,开始用立方体和三角形成自己的构图。这种发展类似塞尚。想到这个名字,我注意到伦勃朗头上的白色帽子:在笔触和结构上,它和塞尚的餐巾出奇地相似;这让我越看越开心。它同样深刻理解了面与面之间的关系,用同样可爱、直白的笔触表达。

塞尚作画只是为了自己,而这个时候的伦勃朗,同样如此。他被人疏离,已经破产,而且自由;因此他可以用极富表现主义的几何形状,画出左手中的画笔和调色板,这笔触非常接近我们今天的绘画,迥异于荷兰十七世纪中叶仔细打磨的风格。

他画在墙上的两个巨大圆弧同样如此,取代了传统肖像画中卷起的布帘和檐口。它们如同流浪汉在门柱上留下的秘密符号,比任何写实主义都更生动地传递了自己信息,同时还保留了某些神秘色彩。

不过,虽然这幅画的构图有那么多让人喜爱,我还是很快回到了头部。伦勃朗常常让肖像的头部从黑色背景中浮现出来,没有任何支撑,即便此画也是如此,那也是一幅伟大的作品。所有艺术家都有自己醉心的事物,而且会围绕它展开自己的作品。

脸是伦勃朗的最爱,就像太阳之于凡·高,波浪之于透纳,或是天空之于康斯坦布尔,是“尺度的标准,情绪的感官”(译注:standard of scale, the organ of sentiment,这是康斯坦布尔形容天空的词),是一个可以理解的宇宙的微观体现。伦勃朗还是个22岁的年轻人时,他的绘画还在描绘粗鲁的主题,又沿袭其他人的作品,而他描绘自己父母的油画和刻版画已经是精微的杰作,他从那时起第一次描画自己。

上二图为伦勃朗1631年完成的母亲的刻版画,当时伦勃朗25岁。

伦勃朗1629年22岁素描自画像