这是选·美的第

1011

篇文章

《合众为一:美国宪法的深层结构》

刘 晗 著

中国政法大学出版社 2018年9月版

政府必须制造信念:使人相信国王是神圣的,王权不会为非作歹,或者,使人相信人民的声音才是圣音;使人相信人民可以直接发出声音,或使人相信人民必须由代表发言;使人相信统治者是人民的仆人;使人相信所有人生而平等,或者使人相信他们并不平等。

——摩尔根

神话本身并非只是一大堆原始的迷信和粗陋的妄想,它绝不只是乱七八糟的东西,因为它具有一个系统的或概念的形式。

——卡西尔

费城制宪会议

公元1787年(乾隆五十二年),北美数州(States)代表齐聚费城,参加制宪会议并联合起草出《美利坚合众国宪法》。

公元2015年,美国联邦最高法院九位大法官以5∶4的投票结果宣判,同性婚姻作为一种个人权利受《美利坚合众国宪法》保护,各州禁止性法律须被废除。

为什么一部乾隆时期制定的政治文件可以穿越时代、沿用至今?为什么一部从未提及婚姻的法律,可以与新潮热门的同性婚姻联系起来、用以判案?为什么美国联邦最高法院不以国际人权法——与同性婚姻一样新潮热门——决断此类案件?为什么美国联邦最高法院的9位大法官——实际上是5位——能够主宰50个州人民的命运?为什么50个州的政府和人民服从法院判决,即便对其判决抱有极大异议?为什么一个民主国家需要听从9位未经选举、终身任职且年长之人的意志?

以上问题值得关注美国宪法的人深思。而要回答以上问题,仅仅阅读《美国宪法》的条文规定、联邦最高法院的司法判词、甚至美国宪法教材或介绍读物,都无法令人满意。我们需要探索支撑《美国宪法》表层运作的深层结构,方能够不仅观其现象,而且理解其意义。

用成文宪法规制政治生活,是现代社会的创举。无论如何设计,怎样将宪法文本上的原则和规则落实到现实的政治生活中,是一切成文宪法的根本问题所在。在通常的印象和论述中,美国联邦最高法院及其司法审查制度是美国宪法得以落实的重要——甚至是最重要或唯一——的制度。然而,仅有司法审查并不足以支撑宪法实施。成文宪法的现实运作需要政治文化的内在支撑。孟子曾言:“徒法不足以自行”《孟子·离娄上》。 此言放在现代仍未显过时。举例来说,耶鲁大学法学院保罗·卡恩(Paul W.Kahn)教授曾于20世纪80年代到利比里亚去协助刚刚政变产生的民主政权制定宪法。旧宪法几乎照搬了美国宪法,仅漏抄了关于总统年龄的规定。美国宪法中有现成规定,“年龄未满35岁……者亦不得当选为总统。”——《美国宪法》第2条第1款第5项。 此规定显然不符合利比里亚的“国情”:新任领导人大多凭政变上位,普遍年轻;若严格执行宪法标准,当权派无人能就任总统。新一代领导人集体更改了自己的出生证明,保证“真实年龄”符合宪法规定。由此可见,一份文本不会带来宪政,要害在于文本背后的伦理准则。在不得造假的基本规则得到遵守之前,“宪法”不过是一个词语。

此外,由法院来解释和执行宪法并非一劳永逸地解决了宪法的执行问题。而毋宁说,司法审查将争议的焦点转移到了宪法解释之中。美国宪法问题并非仅仅是本体论(ontological)问题,即对于任何问题都存在一个无可争议的宪法规则或者确定无疑的最终答案,并由法院通过三段论的推理运用到具体的案件或者争议之中。很大程度上,宪法问题是一种认识论(epistemological)的问题:针对宪法本身就某个具体问题的规则究竟为何?人们应当如何认识和理解宪法的意思?是否真的存在一种无可辩驳的、唯一的宪法真理?政治家和法官应当如何解释宪法?究竟应当执着于宪法文本的原始意思、立宪者的原始意图,抑或社会变化发展所引起的新理解?

图为布朗诉教育委员会案判决出来后,律师乔治·欧斯·海耶斯、瑟古德·马歇尔和詹姆斯·纳布里特在华盛顿特区美国最高法院之外庆祝

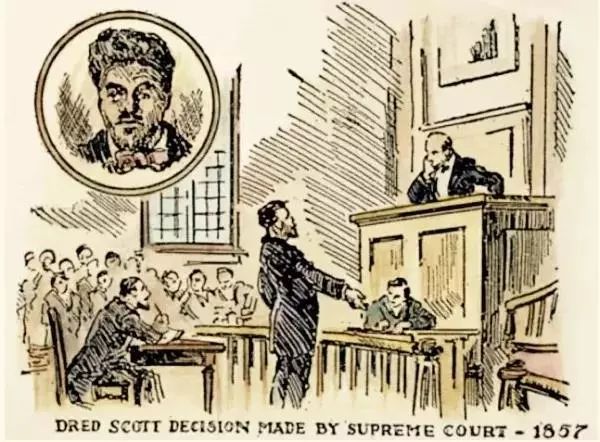

历史地看,美国最高法院当然并非只在2015年作过高度争议的判决。20世纪美国宪法两大名案布朗诉教育委员会案(Brown v. Board of Education, 1954)和罗伊诉韦德案(Roe v. Wade,1973)具有高度争议性。在前一个案件中,美国最高法院判决教育领域中的种族隔离违反宪法第十四修正案中的平等保护条款。此案判决引起了南方各州的集体抵制,联邦政府甚至派兵到南方进行镇压,强力保护黑人学生进入白人学校。而要理解此案,则必须理解奴隶制、美国内战和美国宪法的起源。后一案件则在美国确立了女性享有堕胎权的先例,这至今仍然是美国法律界和政界反复争论的重要议题。

虽然其判决经常产生重大争议,虽然美国最高法院总是处于风口浪尖,但是美国最高法院的决定在当代总是得到服从。因而,司法审查体现其独特的公民文化,最高法院的判决代表了美利坚民族的集体自我意识。今天的美国无疑不再是1787年时候的美国,然而宪法文本大体仍是当年的模样。坚持认为今天的宪法仍然是当年的宪法,坚持将成文宪法作为国族认同的标志,需要一种整个社会范围内的强大想象力。而正是这一美国的特色,反过来成就了宪法的神圣性和可执行性。坚持宪法作为国族认同的标志,又是因为美国合众为一的历史起源模式和政治构成样态:多国联合于前,多元移民于后。

在英文当中,“宪法”(constitution)一词实际上具有多重含义。细致的辨析可以区分出至少三层意思,姑且将其分别称之为:“宪法”(the constitution)、“《宪法》”(the Constitution)和“宪律”(constitutional law)。在这三者之中,“ 《宪法》”的意思最为简单,指的是成文的宪法典。而通常美国精英法学院中所教授的“美国宪法”(American constitutional law),其内容主要是以宪法文本、宪法判例、宪法精神和宪法教义构成的法律系统和理论体系,特别侧重以美国最高法院的判例为基础的法律和教条,乃是律师和法官所创造和运用的、以《宪法》文本为基础的律学体系,或可以称之为“宪律”。而更广义上的美国“宪法”(the American constitution)一般指的是作为成文法典的《美国宪法》加上其所代表的美国政治体制,此种体制不仅包含宪法文本和法律教义,而且包含了宪法理论、政治性格、历史实践和文化观念,甚至社会生活方式,等等,或可以称之为“宪制”。简单来说,美国的宪制远远超过了《宪法》和宪律。虽然美国是现代成文宪法国家的先驱与典型,但是美国宪法仍然存在一部分不成文(unwritten),或者准确来说是不成典(uncodified)的内容。通常所说的“美国宪法”实际包含《美国宪法》和美国宪律,以及未成文法典化的宪法精神、历史传统和政治惯例等。Akhil Reed Amar, America‘s Unwritten Constitution,Basic Books, 2012. 比较宪法文本和司法判例或许有助于了解美国的《宪法》(Constitution)和宪律(constitutional law),但无法深入理解美国的宪制(constitution)。

在美国,狭义的宪律是一种符号政治、一套精密的编码语言和一套繁复的概念体系。以开头提到的同性婚姻案件为例。非法律职业人士对此问题的提问一般如此:国家是否应该允许同性婚姻?一个社会应不应该允许同性恋结婚?对此问题的公共辩论,可以采取各种各样的方式:比如从抽象的正义原则出发,讨论通行婚姻是否符合道德原则,论辩者则可以诉诸道德哲学和政治哲学(如自然法理论),到柏拉图、康德或罗尔斯那里寻求指导。论辩者也可以从社会科学(特别是经济学)的角度进行争论:同性恋婚姻是否因为其所构建的家庭不能承担生育功能,而影响人口增长和经济发展?是否会影响族群的后世繁衍?同性婚姻是否有助于实现社会总体利益的最大化?等等。

而若将同性婚姻争议作为美国宪法问题进行论辩,须用另外一套语言。首先,最根本的论辩依据指向《美国宪法》,而非道德哲学原则或经济效率。其次,在宪法问题上面,下一步的问题是究竟应该由谁来决断?简单的回答是:宪法本身作决断。诚然,此时若宪法文本有明确规定(类似总统候选人年龄的规定),问题即告结束。然而,大部分争议问题无法直接在文本里找到答案,因而必须问下一个问题:没有针对具体问题作规定的宪法,会把此问题交给哪个机构来决定?联邦政府抑或各州政府或各州人民?若由联邦决定,就要有统一规则;若由各州决定,各地可有多样性。内战之前南北双方曾争辩奴隶制存废问题即是如此。即使在联邦层面,仍然存在决断者的位置问题:是立法机关?行政机关?还是司法机关?因此,作为一个宪法问题,该问题首先不涉及正义性的问题,而是合宪性的问题。《美国宪法》究竟对此问题作出了何种规定?如果没有清楚的规定,宪法将此问题的决定权交给谁?宪法的条文一般相对而言比较笼统而模糊。一个国家必须有一个权威的宪法解释者,权威的解释者并不一定产生最好的解释,而只是最终的解释。

时至今日,已经无人敢公开挑战联邦优先于州的宪法解释权。但是,在联邦层面,谁来决定的问题至今仍处于重大争议之中。很多人会认为,宪法问题应该由法院来决定,甚至只应该由法院(特别是最高法院)来决定。然而,美国宪法文本没有创设司法审查制度。相反,是司法审查创造了现在通常所谓的“美国宪法” (American constitutional law)。如果没有1803年的马伯里诉麦迪逊案(Mabury v.Madison),美国联邦层面的成文宪法很大程度上就更多地作为政治宣言和政府图示而被理解和看待,而未必是用于庭讼的法律规范。

此起彼伏的同性恋平权运动

而若将社会争议性议题交给联邦最高法院,人们就须用宪法语言和术语将其放进系统当中,用法律格式、法律语言、法律做派将其陈述,赋予其宪律的外观,将当代事件转喻到久远的先例之中,浸润到绵长的意义网络之中。之所以要诉诸先例,去解读并且不断重新解读之前的判词,是因为它们已经形成一个传统,即“现在中的过去,未来中的现在”。若不进入传统,即无法添加新物。套用德沃金的比喻,美国宪法是一部集体创作的连环小说(chain novel)。美国宪法并非蕴含物理学意义上的真理或定理,而是一种维特根斯坦意义上的语言游戏。在美国,宪法是政治权力的文学表现。正如尼采所说:“并没有事实,全部都是解释。”美国人已经按照这套语言来生活了,甚至已经依靠这套语言生活。正如维特根斯坦所说,语言游戏本身塑造一种生活形式。

以2012年的医疗保险案为例。National Federation of Independent Business v Sebelius, 567 US519(2012). 对于一个具有极强社会争议性的问题,最高法院问的问题并不是奥巴马医改是否具有经济效率,或者是否符合正义的原则;它问的是奥巴马医改是否符合1787宪法及之后的修正案,特别是是否符合“贸易条款”(commerce clause)中规定的联邦国会权力。《美国宪法》第一条第八款规定了国会有权规制州际贸易和印第安人的贸易,以及和外国人的贸易。从各州的角度来说,这一条是限制联邦政府的权力,及联邦政府只能管理州与州之间的贸易,不能干涉州内贸易。律师和法官都必须用一个看起来与实际问题不甚相关的条款来决断案件。更为令人吃惊的是,主审意见最终认为,联邦国会的贸易权力并不能支持医疗保险法案,但国会可以从征税权中引申出强制个人购买医疗保险的权力,因而符合税收条款。

美国宪法当中最为热门的问题之一——堕胎权利或同性婚姻权利——无法通过阅读宪法文本而获得理解,而必须通过把握其深层结构才可以。如同《圣经》、《论语》或任何经典文本一样,美国宪法文本中的语词需在把握历史中的层层解释之后才能得到理解。离开了语境(context),文本(text)很难得到恰切理解。

沸沸扬扬的 Me Too 运动

一部宪法的成功之根本在于一国政府和民众对于宪法及其解释者的信仰,正如一门宗教的成功之根本在于信众对于圣书的膜拜和对圣师的崇敬一样。美国国父詹姆斯·麦迪逊认识到,宪法设计的要害并不在于写出一份完美无缺的文本,而在于将宪法文本转化为实实在在的对政府权力行为的限制。在没有一个超越政府的力量来实施宪法、约束政府的条件下,《美国宪法》的文本本身只是一些“羊皮纸的障碍” (parchment barriers)。要使宪法文本超越羊皮纸而成为政治生活的实践,就需要民众和官员对于宪法本身的认同和信靠。宪法的成功需要一种政治文化的支撑:公民和官员将宪法看作本民族最为重要的政治象征予以崇拜和信仰。宪法文化是勾连权力和文本的重要媒介,是粘合事实和规范的心理机制。宪法的成功在于此种心理机制的建成。否则,具有类似乃至相同《宪法》的国家未必有相同的宪法。

美国国玺上铭刻了美国的立国原则:“合众为一”(e pluribus unum)。合众为一也正是美国宪法的要点:不但在空间上统合广土众民,而且在时间上弥合代际断裂。具有违宪审查权力的美国最高法院亦是集权化的力量。相较于国会和总统(因为任期限制不具有持久的统一象征性),最高法院便于实现国家统合的政策,并且形成代际综合的公共形象。“合众为一”概括了美国宪法在美国政治文化中的地位。在时间维度内,美国宪法代表的是代际综合:无论是通过变化不大的成文宪法还是变化多端的司法审查,都是在将不同的世代融合到统一的人民之中去。在空间维度内,美国宪法代表的是领土融合,形成一统的国家。在法律维度上,美国宪法代表的是对于各种宪法解释的统合,形成权威的声音。颇具美国特色的是,美国宪法承担了统合国家的凝聚功能,标志着凝聚人民的认同指向。作为一种权威的政治文化意象,美国宪法凝聚国家认同与民众崇拜,为宪法执行提供社会心理基础。宪法的实效恰恰取决于宪法的想象。如果没有宪法文化和宪法崇拜,宪法无法限制政治权力和实现保护公民权利的功能。建立在理性基础上的自由主义宪法恰恰需要超越自由主义的因素来实现其效力。