本文转载自微信公众号“德国育儿研究”

作者:悠悠妈

十几年前,悠悠妈读高二那会,有一次我的同桌月考没有考好,她告诉我,她并没有受到责问,反而,她父母在周末和她一起召开了家庭会议,讨论分析没考好的原因,并制定了下一步的学习计划。在那之前,“家庭会议”这个词只存在于我看过的电影中,就像老外的“鸡尾酒party”一样缥缈,听得懂却不知道真正的意思是什么,没想到它真的会出现在现实生活中。

好奇的我继续追问同桌,原来在她家,家庭会议是定期举行的,每隔一段时间一家三口就会围坐下来,分享和讨论近期家里发生的事情,大到工作和学习生活中遇到的问题,小到家里要买什么电器,全家人都喜欢一起商量,每个人都需要发表自己的看法。难怪同桌口才很好,还在学校担当广播主持。

其实同桌的成绩一般,高考只进了一所财经大学,但本科毕业后找到了四大的工作,后又去英国读研究生,现在在北京发展得很好。她就是典型的成绩不突出但靠高情商和沟通能力获得成功的人。

我从小到大没有写日记的习惯,因为我在家没有隐私,我妈习惯帮我整理书包和抽屉。我们家也没有关房门的习惯,如果我关上了,我妈会觉得奇怪得很,又替我把门打开......所以,我不喜欢写日记。

高中住校时,我的室友每天晚上都有记日记的习惯,是从小养成的。在她家,父母非常尊重她的隐私,进她的房间前都会先敲门,得到允许才进去。她的父母也不帮她打扫收拾房间,未经女儿允许不翻她的抽屉。从开始记日记那天起,她的父母就告诉她,他们绝对不会偷看日记,如果女儿想和父母分享自己的心事,父母愿意倾听,如果不愿意,绝不打听。他们相信女儿的判断和分寸,事实上,这对父母也确实做到了。这个朋友现在是个非常有主见有思想的人。

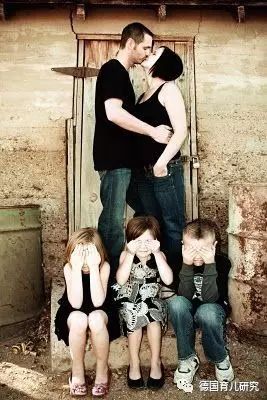

还有一个高中同学,高一时跟我们吐槽父母周末出去庆祝结婚纪念日,把她一个人扔家里。她的爸爸妈妈经常在她面前秀恩爱,还喜欢在家里搞烛光晚餐。她爸夸妈妈漂亮,竟然说女儿长得不如妈妈好看......(悠悠妈看过那位同学的全家照,确实她父母是俊男靓女,反倒这位同学长得有点对不起她父母了...)

再想想我自己,我连我父母的结婚纪念日是哪一天都不知道。秀恩爱吃烛光晚餐?对不起,我连烛光晚餐长什么样都没见过。不是说我们这一代父母的爱情都很含蓄吗?那位高中同学的父母让我大开了眼界,颠覆了我原来眼中对父母那一代爱情的看法。

这些父母的育儿方式与我们父母那个年代的主流方式相比,绝对是非同寻常的,即使放到现在的标准看,也是相当先进的。每每听到她们的讲述,悠悠妈总是羡慕不已。我常常想,是什么让她们的父母当年能够做出如此新潮的举动呢?他们的特立独行有遭到其他人的嘲笑和阻止吗?

不管在哪个年代,总有那么一些先进的父母在坚持做对的事情,他们有着超乎寻常的超前意识,不被周围人的主流做法所左右。社会通行的标准不是他们判断一件事好坏的依据,内心的标准才是他们所追求的。

在悠悠妈的公众号后台和育儿交流群里,经常能听到一些在国内的妈妈在看了我的文章后感叹:“悠悠妈,你说得很有道理,你写的德国育儿理念我也很喜欢,但是我们生活在中国啊,中国的教育体制决定了我们不可能像德国人那样教育孩子。”

还有人说:“我也知道在幼儿园阶段提前学小学的知识不好,可是如果不提前学,进了小学就会比别人落后,排名会很难看啊。”

更有人在看了《德国幼儿园除了玩什么都不教?隐形教学才是幼儿教育的最高境界!》一文后评论:“外国的什么全面发展,在中国真的不适用,因为中国不需要那样的脑力劳动者,中国更多的需要是体力劳动者,和听话的下手。”

不知道抱有这种想法的人,有没有听说过温家宝总理说过的“

用发展的眼光看中国

”——世界在变,中国也在变,并且是飞速的变!

我们现在培养的孩子是为了适应二十、三十年后的中国,而不是现在的中国!

在科技发展和全球化深入的推动下,二三十年后的中国会发展到什么程度,会出现哪些新兴职业,会需要怎样的人才,我们现在谁也猜不到。

三十年前,有人猜得到移动互联网是什么吗?有人猜得到网络解说游戏也能成为一种职业?哪怕是十年前,有人猜到了在那些没有考上名牌大学的人中如今很多也成了日入斗金的网红吗?

既然猜不到,

我们就不要把培养孩子的标准限定在“现在的眼光”。大家用脚趾头也猜得到,“

现在的眼光

”在二三十年后肯定会过时。

有的父母怕孩子因为没有在幼儿园提前学拼音,在小学里落后别人,于是迫于压力送孩子去上课。

悠悠妈说,如果我生活在中国,我会告诉悠悠:“这只是暂时的落后罢了,没什么大不了,人生的路还长着呢,不着急这一两个月。咱们不和别人比,只和自己比。”

在德国,学校给学生排名次是被明确禁止的,公布学生成绩和排名次会加剧学生的竞争压力,降低合作意向,既不利于营造健康快乐的学习环境,同时也是侵犯个人隐私的做法。

有的父母说虽然喜欢德国的教育理念,学龄前也给了孩子一个快乐的童年,可是一进入小学,就立刻切换成应试教育模式了,孩子将来毕竟还要在国内参加高考,不得不适应。

悠悠妈说,别说以后高考会不会废除了,即使十几年后依然和现在一模一样,那又怎样?我们也不能把教育的目标仅仅局限在考入名校吧?高考成功和进入名校又不是人生的终点,那才是刚刚的起点呢!多少人进入名校后因为心理问题而自杀?或者由于缺乏自律而荒废学业?又有多少没有进入名校的人现在混得很好?

悠悠妈并不否定名校带来的光环作用和人脉资源,我也认为能进名校固然更好,但更重要的是孩子的一生幸福,TA对学习工作和生活的热情。请相信,一个始终对学习、工作和生活抱有热情的人,进不进名校都会发光的。

还有那位说中国不需要太多脑力劳动者,而需要体力劳动者和听话的下手的,不可否认,在过去的中国的确存在这样的现象,在现在某些欠发展的领域,也仍然是听话的手下比有想法的人更吃香。但是我们不也看到,在越来越多的新兴行业中(如自媒体、IT、设计、营销等),真正有想法有创新的人成了被追捧的稀缺人才吗?

不要低估了中国的发展速度。

处于转型期的中国在完成产业升级以后,对创新型人才的需求只会越来越高!毋庸置疑,将来会有越来越多的中国品牌从山寨走向原创(微信就是一个很好的例证),也会有越来越多的工种被人工智能和机器代替(Siri,还有日本都开始用机器人照料老人了)。