点题目下方

历史震惊你

关注中国顶尖文化平台

点题目下方

历史震惊你

关注中国顶尖文化平台

作者=张扬

来源=《同舟共进》

李政道和杨振宁因推翻“宇称守衡定律”而双双荣膺1957年诺贝尔物理学奖。宇称不守衡的发现,被誉为“20世纪物理学中的革命”。当时我才十来岁,这事曾使我无比激动,从此对科学家充满爱戴、敬仰和崇拜,成为我从十八九岁时就开始写作《第二次握手》的动因之一。1957年的报道高潮中,还时时提到中国留美女物理学家吴健雄,是她以精美绝伦的实验设计和连续几个月的辛勤工作证明了“弱相互作用下宇称的不守衡”,从而把李、杨推上了诺贝尔奖得主宝座,吴健雄本人也成为《第二次握手》女主人公“丁洁琼”的主要原型之一。

杨振宁

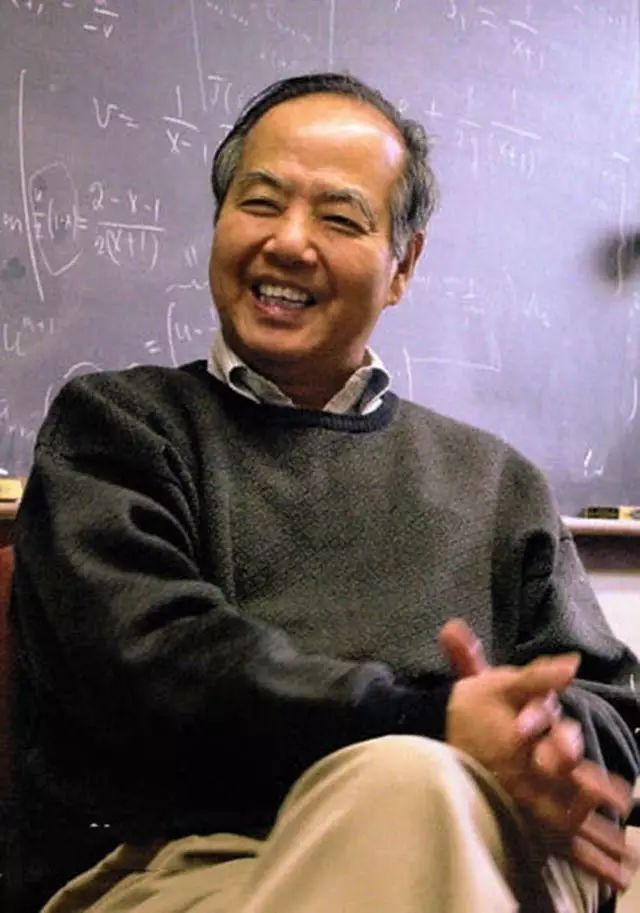

李政道

但我后来在搜集李、杨资料的过程中却发现,两位似乎在获奖后什么时候起,因某种缘故断交了。在诺贝尔奖的历史上,2或3人共同获奖的情况是常见的,他们往往还不同一国籍,却可成为终身好友。那么,李、杨之间到底发生了什么?我见过老年吴健雄的一张寿辰照片,当时获得过诺贝尔科学奖的5位华裔科学家都来祝寿了,可我注意到,李、杨彼此隔得很远,像是互不相识。

如此两个人物,因什么闹僵的呢?我想不大可能为了钱,也不大可能是为官职——在美国的教育体制下,当名教授比当官强得多。看来只能是为了“名”,这并非指一般意义上的“名声”、“名气”,而是“排名先后”的“名”。杨比李大几岁,但瑞典科学院的颁奖名单是“李、杨”,全世界媒体也都如此称呼——是不是因为这个呢?诺贝尔奖的历史上常有年长者排名在年轻者后面,但从没听说过有谁为此闹翻。那是一个漫长的闭塞年代,很多事实不准披露,很多真相不为人知,李、杨之间发生过什么事被讳莫如深,我和很多人一样,始终是“一头雾水”。

上世纪80、90年代,政治气氛趋于宽松,李、杨两位似乎也因年事渐高而觉得“现在可以说了”(美国格罗夫斯将军后来一本回忆第一颗原子弹研制过程的书便取名《现在可以说了》),甚至是“如鲠在喉,非说不可”。我曾看到过一篇文章谈及杨年龄比李大,对推翻“宇称守衡定律”功劳也更大,在获奖名次上本应杨在前,事实上却相反。杨坦承为此与李闹过别扭,很痛苦,曾为此哭过云云。

我不知道同获诺奖时排名的规定怎样,想来无非一是依姓名的英文字母顺序,二是按贡献大小。诺贝尔科学奖也有过不公正,但大体上是公正的。譬如公认吴健雄应该是1957年物理学奖得主之一,但偏偏没有她,这就是一种不公正,吴本人却能淡然处之。而且她得到了另一种公正——被誉为“20世纪的第二位居里夫人”,长期担任美国物理学会会长。

回到正题上来,对李、杨分道扬镳的原因,杨振宁已经说过了,却一直没听到过李政道的说法。我忆起“公说公有理,婆说婆有理”的俗话,心想杨说过了,现在且听李怎么说吧。《始末》中写道,“即将由国际文化出版公司出版的《诺贝尔奖中华风云——李政道传》首次详细披露了二人恩怨的始末,书的作者是季羡林之子季承。季承长期从事科研管理工作,曾任李政道先生主持的中国高等科学技术中心顾问,二人有长达30年的紧密合作”,意即《李政道传》会是李政道本人意思的真实表达。

据文章介绍,李、杨早年是西南联大校友,后来又是美国芝加哥大学校友,关系一直很好,且“两家比邻而居,两家人来往密切”。从1951年起,他们的合作“真正开始”,并得到奥本海默的欣赏和爱因斯坦的重视——即此一点便可看出,李、杨是多么的幸运!但他们无视这种幸运,文章接着谈及:“此时纠纷却发生了,由头是他们合写的两篇论文署名次序问题。第一篇署名是杨振宁和李政道,第二篇署名李政道和杨振宁。”——就这样轮流坐庄也很好,但不行,“在第一篇论文写成后,按惯例合作者的署名应按姓氏英文首字母的顺序排列,应该是‘李政道和杨振宁’。但杨振宁提出,如果李政道不介意的话,他希望排在前面,因为他比李政道大四岁”。可惜李政道很“介意”,他“对这一要求很吃惊,勉强同意。在第二篇论文署名时,李政道说服杨振宁,按国际惯例改了过来。”我的“小人之心”并没有度错“君子之腹”,果然,李、杨确是因“排名先后”闹僵的。

署名顺序可按姓氏英文首字母的顺序,也可按合作者实际贡献的大小——这在国际学术界也是通例。但“实际贡献大小”一般来说只有合作者自己才明白,这种情况下,只要他们都有基本的实事求是精神,“署名顺序”应该不成问题。但事实恰好相反,这成了李、杨之间的大问题。对此的合理解释是,李、杨没有“基本的实事求是精神”,至少是其中一位缺乏这种精神。

“署名问题给二人带来裂隙……他们没有再合著论文。论文署名的事情使李政道耿耿于心。”——事情使李政道耿耿于心,看来更使杨振宁耿耿于心,但两人仍相互需要。于是,此后两人仍有合作,有些学术观点经激烈辩论后能取得一致,有的重要论文“还共同署名”。对此,李政道在《破缺的宇宙》一文中写道:“从1956年到1962年,杨和我共同写了32篇论文……合作紧密而富有成果,有竞争也有协调。合作的成果大大多于每个人单独工作可能取得的成果。”后面的两句话是实事求是的说法,更是令人鼓舞的说法。它曾被李、杨共获1957年度诺贝尔物理学奖的事实所证明,使人想起中国人常说的“团结就是力量”。人们知道,剑桥大学的教授们有“喝下午茶”的习惯。喝茶吃点心并非目的所在,他们真正的兴趣是聊天、讨论和争执,是学术观点的碰撞以及由此迸溅出来的天才火花。科学史上多个重大的发明和发现,多项诺贝尔科学奖,就是这种“天才火花”的产物。但“天才火花”的产生有必不可少的前提,那就是和谐坦诚、优雅大度和“费厄泼赖”,而不是小肚鸡肠、胸襟狭窄和锱铢必较。

还有一点必须指出,即这种在讨论和碰撞中产生并被“天才火花”所照亮的东西,要分出“谁先谁后”、“孰轻孰重”往往很难,且既无必要又无操作性。如果坚持要分出,唯一的后果只能是“裂隙”,是“冷眼相向”,是闹翻、闹僵……闹出一段什么呢?说文雅点叫“公案”,说直白些是“丑闻”。当然,使点手段也许可以分出“谁先谁后”、“孰轻孰重”,譬如每次对话都带上窃听器和针孔摄像机等“特工”设备,以便日后“对簿公堂”拿得出“第一手证据”——问题是居心如此的人,能在科学讨论中表现出任何真知灼见,能登上任何科学领奖台吗?这样一来,也就无所谓“排名先后”了。

杨振宁说,他在发现“宇称不守衡”中的功劳比李政道大。1982年,他在《获诺贝尔奖的论文产生经过》一文后记中说:“李政道先是反对这种(有关宇称不守衡的)观点。我力图说服他……后来他同意了我的意见。”《李政道传》则说:“这一发现是李政道先找到突破口的”,因此“论文由李政道执笔,署名也是李政道在前”,“在诺贝尔奖委员会通知以及所有媒体的报道中,两个名字的次序都与获奖论文的署名一样,李政道在先,杨振宁在后”。然而,据《李政道传》说,“到斯德哥尔摩领奖时,杨振宁突然提出,授奖时他希望能按年龄顺序在李政道之前受奖,而他夫人杜致礼则想在出席晚宴时让国王作陪,也就是说,在进入晚宴会场时她要走在最前面,杨振宁次之排在第二名,由皇后作陪”。“李政道大为惊讶,不同意这么做。但是,杨振宁又去求李政道夫人秦惠君。秦对李政道说,假如为这件事闹出笑话,让外国人看不起,太丢脸。这样李才勉强同意”。再往后,1962年5月12日出版的《纽约客》杂志刊登伯恩斯坦写的《宇称问题侧记》。杨振宁看到校样后说“文章里‘某些令人痛苦的地方’,要和李政道讨论”——又是“排名先后”问题,“杨振宁提出,文章中某些地方,他希望名字写在李政道之前,另外,他夫人杜致礼的名字也要放在秦惠君之前。因为杜致礼年长一岁。第二天,杨振宁到李政道家里提出,凡是文章提到‘李和杨写了……’的地方都要加一个注,说明是出于字母排序的习惯”。“对杨振宁的这些要求,李政道觉得太无聊。当天晚上,杨又打来电话,说那些注或许可以不加,但文章里都要写成‘杨和李’。李政道感到失望,只好建议他们今后不再合作。杨振宁随即变得十分激动,开始哭起来……”

就是说,我十几年前听说杨振宁为此事曾哭过,确有其事。不管怎样,“最后他们都同意暂停合作”——而人们都知道,这个“暂停”就是永久停止。奥本海默曾说“李政道和杨振宁坐在普林斯顿高等研究院草地上讨论问题,是一道令人赏心悦目的风景线”。但现在,奥本海默说“李政道应该不再做高能物理,而杨振宁应该去看精神医生”!在物理学上两人极具天赋,堪称顶尖级人才,奥本海默曾对他俩倾注了很大的感情和心血,现在却毫不掩饰对他们的批评乃至否定。“李政道应该不再做高能物理”,是预言李今后在高能物理领域不大可能再有大的成就。这话说对了,1957年后的半个多世纪中,李政道确实没有特别突出的科学贡献。“杨振宁应该去看精神医生”,则简直是毫不留情面的直斥。

《始末》写道:“李杨之间的恩怨,其影响远远超出了个人范畴,延伸到了日后中国基础学科的发展。”国内高能物理学界本来就存在分歧,1972年后杨振宁和李政道陆续回国访问并介入其间,“使这一分歧就带有了浓厚的个人意气的色彩”。“李政道主张建高能加速器,杨振宁反对;李政道主张重视基础科学,杨振宁力主搞应用科学;李政道创立特殊的考试办法帮助中国学子赴美留学,杨振宁就说是‘丧权辱国’,等等”。《李政道传》写道:杨振宁“对中国高能物理发展没有提出任何具体建议,甚至主张冻结基础研究的经费,说这是全民族的利益,主张科学院要以发展性研究为主,从而‘生产第一’,‘生产第一’,‘生产第一’……推而广之,似乎只要是李政道赞成的,杨振宁就反对。”——这种并非发生在一般老百姓身上的“精神病”足以“误国”了!

《始末》还说:“杨振宁的个人意气远超出了高能物理领域。意气的来源完全在杨振宁。相反,李政道却没有表示出对杨振宁回国后所作所为的个人意气。人们看不到‘只要杨振宁主张,李政道就反对’这种现象。”不过,只要李政道不能证明他对推翻“宇称守衡定律”的贡献确实比杨振宁大,他就无法得到彻底的澄清和解脱。按照中国人的积习,李政道的少说话或不说话可以被理解为“城府很深”和“口不臧否人物”。何况他后来还是通过季承和《李政道传》说话了,其中,关于他对推翻“宇称守衡定律”比杨振宁贡献更大的说法仍然无可查考。一些本来堪称杰出的中国人(包括“华人”)热衷于“闹不团结”,把宝贵的时间精力大量消耗在这类毫无意义、无聊透顶的事情上——这大概是至今没有一个中国科学家荣膺诺贝尔奖、海外华裔科学家荣膺诺奖者也甚少的原因之一。

这使我想起鲁迅对“国民性”的论述:“改革是要国民改革自己的坏根性”,“最要紧的是改革国民性,否则,无论是专制,是共和,是什么什么,招牌虽换,货色照旧,全不行的”。(《两地书》)从鲁迅的话和李、杨两人缠夹了几十年的“恩怨”,人们也许可以领悟到一些什么。从晚清至民国,中国人被形容成“一盘散沙”;1949年后一个常见的现象叫“闹不团结”;改革开放初又出现“一个日本人是条虫,三个日本人是条龙;一个中国人是条龙,三个中国人是条虫”的说法——何况李、杨还都是特别优秀的中国人。

说到日本人,索性多谈一点吧。2001年日本提出要在21世纪的前50年里培养30个诺贝尔奖获得者,即平均每年0.6人。2010年10月,年度诺贝尔奖揭晓,3位化学奖获得者中有两个日本人,这就使日本在21世纪前9年里培养的诺奖得主达到10人!而自1901年开始颁发诺奖以来的110年,自新中国成立以来的61年,“外籍华裔”科学家先后共有8人获奖,其中出自1949年前的中国者2人,出自台湾者2人,出自香港者2人,生在美国者2人,全部是在美国荣膺诺奖的。中国本土尚无一人。捎带说说,日本人口只及中国的1/10,而海外华人只及中国本土人口的1/70——应该说,这已经成了个问题。甚至连中国自己设立的、两年一度的“国家自然科学奖”和“国家技术发明奖”一等奖也多次空缺,原因是没有评得上的成果——而这类中国自己设立的“大奖”本来就缺乏分量。不错,中国已经很有钱了,“大奖”的奖金额也很高,可惜很多东西的“分量”不是可以用钱堆积起来的。

李杨的“恩怨”也好,“一盘散沙”也好,很多中国人和中国知识分子的“闹不团结”也好,说到底还是一种“国民性”,一种“坏根性”,对它的“疗救”是很麻烦和很需要时间的。

若涉及版权问题,敬请联系删除,

或支付稿酬。

谢谢。Q1220398097

为你精选10个优质微信号给你生活的养料,喜欢就长按关注。

读史知今

iiihistory

长按二维码,自动识别,添加关注

古典与文化

iiiclassical

长按二维码,自动识别,添加关注

读书智

idushuzhi

长按二维码,自动识别,添加关注

经典读物

JDDWWX

长按二维码,自动识别,添加关注

她阅

SHE-READ

长按二维码,自动识别,添加关注

吃喝玩乐爱北京

CHWLABJ

长按二维码,自动识别,添加关注

国学文化与生活艺术

GXWHYSHYS

长按二维码,自动识别,添加关注

每日精彩正能量

MRJCZNL

长按二维码,自动识别,添加关注

思想汇聚人生

SXHJRS777

长按二维码,自动识别,添加关注

笑多了会怀孕

XDLHHY777

好女人好家庭

HNRHJT

长按二维码,自动识别,添加关注

猎奇镇

LCZ8877

长按二维码,自动识别,添加关注

教你变漂亮

JNBPLV

长按二维码,自动识别,添加关注

健康养生道

JKYSDV

长按二维码,自动识别,添加关注

生活宝典

SHBD777

长按二维码,自动识别,添加关注

治愈系心理

ZYXXLV

长按二维码,自动识别,添加关注

历史震惊你

LSZJNV