![]()

没有大师的艺术史

——徐小虎《南画的形成》新书龙

1.

@苏州

嘉宾:徐小虎

时间: 2017年10月20日19:00-21:00

地点:慢书房(观前街蔡汇河头4号)

主办方:理想国、慢书房

活动免费,无需报名

2.

@杭州

主讲人:徐小虎

主持人:张捷

时间: 2017年10月22号晚

19:00-21:00

地点:南山书屋(浙江省杭州市上城区南山路210号)

主办方:中国美术学院中国古代书画传习研究所、理想国

协办:南山书屋

活动免费,无需报名

【活动介绍】

英国牛津大学东方研究所博士徐小虎(Joan Stanley-Baker)以“用捕鼠器来捉梦”对既有中国艺术史学研究方法进行讽喻,徐小虎认为:“艺术是活的,而教授们却想用一套架构,把所有的东西塞进去,为写一部艺术史预设一个铁定的制度。但,研究艺术,需要活活地去了解。”

徐小虎眼中的中国艺术史,是“没有大师的艺术史”,她说,“艺术史的任务是厘清艺术品的时代关系,但我们今天的艺术史很多是为大师写传,我们可能弄错了自己的任务。艺术品它们不需要归在某个大师名下,我只把它们当作一个器物一个作品本身,研究它演变的历史,把它们的前后关系研究清楚。我觉得要找到真实,我要的是很正确地看那张画,而且在这个过程中,我很开心发现中国艺术史没那么烂,有好东西,你一代一代分开,好极了。”

在她的新书《南画的形成》推出之际,我们邀请徐小虎老师,用她的“艺术之眼”带我们去看一部“没有大师的艺术史”。

【作者介绍】

徐小虎

(Joan Stanley-Baker),生于南京,具有中德双重血统,小学和初中学业分别完成于罗马、重庆和上海。大学就读于美国班宁顿学院,之后于美国普林斯顿大学钻研中国艺术史,五十岁前往英国牛津大学东方研究所学习,获博士学位。

1967—1971年,徐小虎以笔名Jennifer S. Byrd 每周为《日本时报》(The Japan Times)撰写艺术评论专栏。1975年担任加拿大维多利亚美术馆首任东方艺术部部长,负责督导该馆收藏日本文物为主的亚洲典藏,以及展览的全盘空间设计,并进行中、日两国的藏品研究。1987—1990年,她任教于澳大利亚墨尔本大学艺术系,讲授中国与日本艺术史课程,荣任“Fellow of Trinity College”。2006年退休至今,徐小虎教授仍在开设书画专题讨论课程,持续深入研究、发掘、演讲,以巨大的学术热情呼吁一部完整的“中国绘画真迹史”。

主要著作有《被遗忘的真迹:吴镇书画重鉴》《画语录:听王季迁谈中国书画中的笔墨》《南画的形成》《日本美术史》(即出)。

【主持人介绍】

张捷

,字半白,号奎庐,又号闲云草堂主。 1963年10月生于浙江台州,1989年毕业于中国美术学院国画系本科,先后攻读硕士和博士研究生学位。历任浙江画院专职画家,国家一级美术师,现为中国美术学院中国画与书法学院教授、中国古代书画传习研究所所长,硕士研究生导师。

【新书介绍】

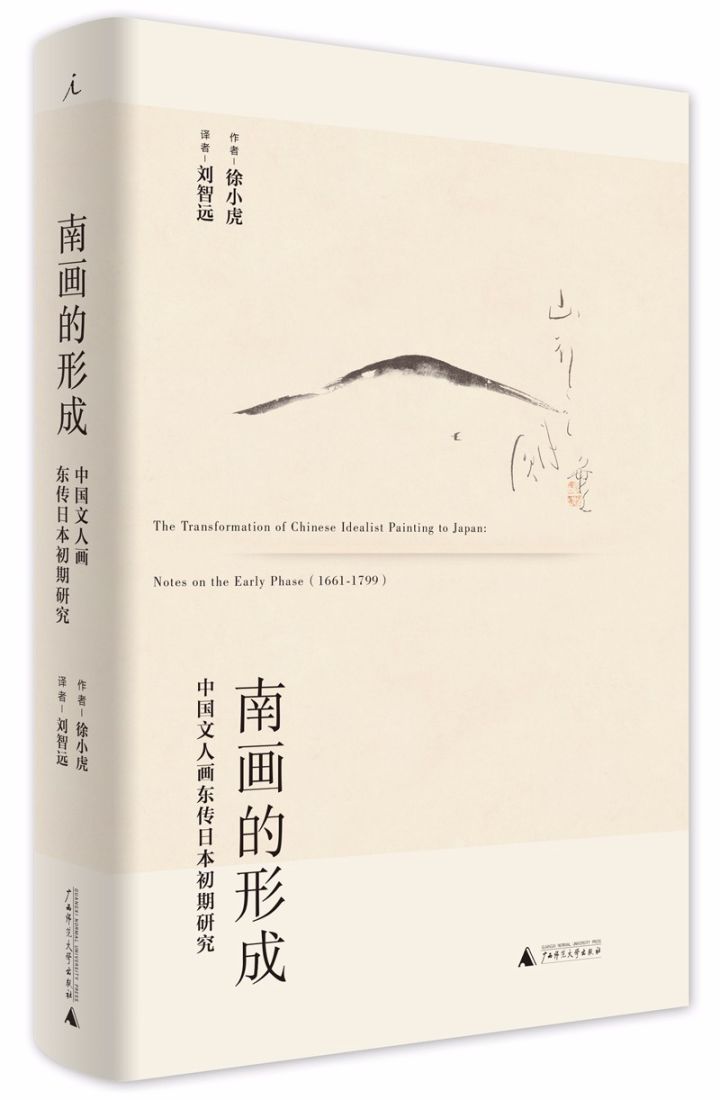

《南画的形成:中国文人画东传日本初期研究》

徐小虎 著

刘智远 译

(点击阅读原文可购买)

徐小虎针对古画真伪的个案进行研究,具体到某个疑点,这是极其枯燥漫长、虽然充满惊喜但很不讨好的工作,堪称‘兴奋完了就遭罪’,但是她坚持了五十年。

——陈丹青

《南画的形成》对1799 年以前传入日本的中国绘画进行了初步的调查,从文人画在中国的发展和在日本的接受与转化,探讨日本南画的形成。书中把南画的最初阶段界定在1661年至1799年之间,在这一百多年中,很多新的中国艺术元素传入日本,日本艺术家以独特的立场进行拒绝和选取,巧妙转化成日本的表现样式,最终形成典型的南画,从而融入了日本的文化范畴。

中国文人画以中断、零碎的样态呈现于日本,不仅影响了日本的收藏、对中国作品的品评与水墨画后来的发展,还形塑了日本对中国文人画之历史与形式的独特观点。在探究南画形成的同时,我们也有必要重新评估中国文人画的内部发展。

商业合作或投稿

请发邮件至:[email protected]

转载

:

联系后台

|

购买图书

:

点击“阅读原文”