我的一位朋友应国内最著名之一的某大报约稿,写了一篇关于今年北京国际电影节的精彩评论。却在最后一刻被无奈告知不能用了,原因无他,作为资深影迷和电影节的忠实粉丝,我这位朋友“不合时宜”地提了一些改进的意见。

在我看来,他提的这些意见既是专业的,也是中肯的,有些话官方肯定不爱听,甚至一些影迷可能也不爱听。但我觉得,这恰恰是在本次电影节狂欢期间,值得一听的声音吧。

北京国际电影节已于

4

月

16

日正式开幕。此前,经过了一如既往火爆的抢票,长达一周的佳片预热,以及影迷们激动、转票、聚会、看片的堆垒,已经举办了七届的北影节犹如文艺青年们的嘉年华一般,充满了相聚和狂欢的意味。

本次电影节开票日票房就超过了

600

万,创下了新的纪录;而截至到现在,总票房已经销售了

900

万,也超过了去年的总票房。同时,这些都是在北影节的电影数量和场次数量有所下降的情况下达成的。

是枝裕和、安东尼奥尼、雅克

·

塔蒂,几近售罄。以营利为重要目标的组委会,加开了不少场次以满足影迷需求和收入指标

。

北京,作为全国可能文艺青年整体数量最多的城市,证明了电影节、文艺片,虽然前景算不上乐观,但也并非全然没有生存的土壤。

但这就够了么?真的每年放放电影大师的作品,影迷们抢抢票、助推一下票房,然后请几位明星来走走红毯吸引一下媒体,最后颁一个不疼不痒的天坛奖

——

这就是一个完美的电影节了么?

当然不是。

北影节从

2014

年开始渐渐走上正轨。相比于前三届的各种奇葩事故、混乱组织、让人是可忍孰不可忍的现场公关,以及糟糕的选片,从

2014

年电影资料馆开始接手北影节选片工作以来,无论是从影展规模、放映质量,还是选片眼光、影展单元划分、活动组织,虽然不是尽善尽美,但有了极大的提升。

2015

年格瓦拉加盟影展售票环节之后,票务工作更是突飞猛进,大家从不知在哪儿买票、排长队买票、买不到票、排队买票买到一半突然被告知这场电影不在这儿放了,开始进入准备开抢、热烈抢票、搜刮捡漏、四处转票互通有无的新时代。影迷们欢呼雀跃,票房年年攀升,北影节的社会影响力也与日俱增,甚至已经开始隐隐和举办了

19

届的上海国际电影节分庭抗礼。

但

这几年北影节却显得有些停滞和套路化

:年复一年,都是某(几)个大师的回顾展,然后是刚刚从博洛尼亚,或是英国电影学院,或是马丁

·

斯科西斯基金会修复的经典名片,再辅以过去一年欧洲获奖、奥斯卡入围的佳片

——

这大概就是北影节最有人缘、也最有人气的三板斧。

但是这几年,除了给影迷提供一点经典影片和“去年佳片”以外,北影节并没有什么实质性的“进步”——我所指的“进步”,指的是一个电影节最重要的几个方面:有意义的策展单元、对更为稀缺也更为重要的新片首映的关注,以及对于自身

国际影响力

的孜孜以求。

什么是有意义的策展单元

每年北影节,我们都能看到类似于安东尼奥尼、塔可夫斯基这样的大师单元,或是《教父》三部曲、《阿拉伯的劳伦斯》这样的修复经典。老实讲,在北影节有审查权、海关快速清关通道、版权联系日渐熟稔的前提下,做这种程度的策展,并没有太多困难之处。大部分影迷都能随口报出十来个导演的名字,也都知道哪些电影是影史经典,对于现役导演更是如数家珍。这类影展单元,当然影迷喜欢、票房长虹,但对于一个专业影节来讲,是否应该有更高的追求?

一个影展的意义,不单单是让影迷看一些平日难得一看的经典,还要能有一些发掘、引导的功能,让观众不单单是可以一睹那些耳熟能详的佳作,也帮助他们认识一些不被大多数观众所知、但却同样优秀的导演作品,引导他们去对一些理解起来有难度、有障碍、需要大量语境化知识才能欣赏的影片,进行深入、有效的导赏(而非只在电影开幕前介绍一些趣闻轶事)。

北影节上最精彩的策展,恐怕就是去年的森田芳光作品展了(这也多亏了来自上海的影评人居中联络)。森田芳光相比小津安二郎、黑泽明、岩井俊二、是枝裕和,在大陆的知名度非常之低,虽然也有知名的作品(如《失乐园》),但他作为导演的名气,无疑是和他整体作品的质量不成正比的。策展人多方搜罗拷贝(鉴于东宝公司对于老片的保存不善,策展人甚至还从俄罗斯驻日使馆中找到了一份珍贵的电影拷贝),逐一翻译字幕,最后将森田芳光具有代表性的

8

部影片一一展映,还邀请到了导演的遗孀前来互动,堪称是北影节至今为止策展最为用心、展映最为精彩、票房也最为成功的企划。

但这样的企划,实在是太少太少了。在大多数时候,北影节依旧满足于大师、经典这样简单的策展思路,甚至有时做的都是诸如《速度与激情

1-7

》、《加勒比海盗

1-5

》这样毫无技术含量和电影节意义的好莱坞正统商业片(很多院线都大规模放映过)。

“初唐四杰”中的杨炯喜好在诗文中罗列古人姓名,而骆宾王则喜欢在诗中用数字做对仗,后人讥笑前者是“点鬼簿”,后者是“算博士”——北影节在某种意义上,也已经渐渐固化在了点鬼簿(电影老大师)和算博士(“1-3集”这样的系列展映)的窠臼之中。

在有进口限制配额的前提下,能一下看到海量的名导名作,自然是影迷所欢欣鼓舞之事;但如果能增加策展深度,多发掘一些优秀但不知名的导演和作品,那么北影节也将更有意义、更有价值。

此外,北影节今年策划了老上海的文华影业公司的许多老片,其中不仅致敬了刚刚不幸离世的老一辈演员李丽华,还利用资料馆的学术资源安排了一系列有深度的讲座,这着实也是非常用心、真诚的策展

“

组合拳

”

。可相比于很多也需要同样精心准备、深入浅出地进行讲解的展映单元,北影节更大的精力还是止于放电影,而非精心地向更多专业影评人、迷影型观众之外的普罗大众介绍、普及和引导。如去年的塔可夫斯基回顾展,有相当多的观众中途离场,或是看完后表示茫然无措。在老塔、伯格曼这些理解不易的导演作品前,进行有效地引导和讲解(而非囫囵吞枣地八卦介绍),会有助于更多的观众理解艺术电影的魅力和价值

——

或许不是感官愉悦上的,但却同样可以颇有收获。

为什么电影节需要新片

北影节开票当晚,便有影评人在

SNS

平台上表示“电影节是看新片的,不是看老片的”。随后网络平台上很多著名影评人纷纷开腔,支持者甚众,反对者也不少。但是电影节为什么需要新片?

首先要说中国几大电影节已经逐渐意识到了邀请新片展映的重要性了。如

2014

年上海国际电影节为周防正行的《窈窕舞妓》做了亚洲首映,今年则是北京国际电影节上则拿到了山田洋次《家族之苦

2

》的全球首映。但是对于北影节来说,这样有分量的新片首映,实在是太少太少。

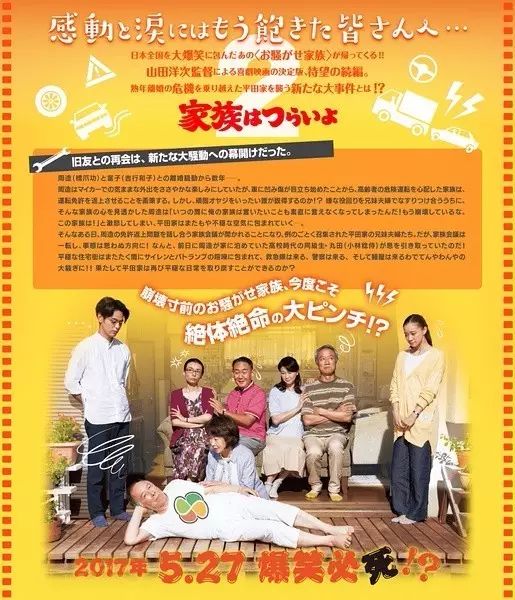

(《家族之苦2》已在北京电影节首映,海报显示在日本尚需等到5月27日上映)

首先,何谓新片?

所谓新片,要么就是作为全球(或是区域)首映的电影,要么就是还未在本国之外的地区正式上映(或是出碟出源)的电影——那为什么电影节需要新片呢?

我们首先看看著名的欧洲三大节(柏林、戛纳、威尼斯)和北美的圣丹斯与多伦多电影节。这些电影节或许会有经典修复的老片重映,但无论是主竞赛单元、新导演单元(如“地平线”、“一种关注”这样的单元,在北影节对应的是“注目未来”单元,在上影节对应的是“传媒大奖”单元),以及不做任何竞赛的一些展映单元——他们所关注的,都是世界范围内(或至少是区域范围内)的新片。所有电影节都要求这些新片是全球首映(可以在本国已上映,但不能在第三国公开展映)。

于是乎,新片所带来的附加值便如影随形。首先是前来向全球宣传新片的明星、主创,跟着主创而来的则是蜂拥而至的媒体,聚拢人气后则可以建立起用于成交的电影市场,乃至于很多跟电影节无关、组委会根本没有邀请的电影和宣传公司,也都会主动来办酒会、开

Party

、蹭热度、赚眼球,酒酣耳热之际,再卖掉版权。而对于媒体和观众来说,能够非常集中的一年之内看到最新鲜、最热门、最具影响力的电影,本身就让人肾上腺素飙升。最后场刊评分、评审团颁奖,热闹得不亦乐乎。

而类似于多伦多这样的电影节,更是成为了下一年奥斯卡争夺最重要的前哨战,那些对小金人摩拳擦掌的好莱坞大亨们,更多愿意选择这里作为美国秋冬季的第一战所在地。还有其他一些电影节,如

Slamdance

电影节(跟圣丹斯

Sundance

相对的烂丹斯)、西南偏南电影节、纽约翠贝卡电影节、科罗拉多的

Telluride

电影节

,虽然他们的侧重各有不同(很多非常之小众),但都把目光投向了新片。而在亚洲,韩国的釜山电影节、日本的东京电影节、乃至香港国际电影节,新片也都是占了主导性的地位,虽然新片质量都有起伏,但是他们的影展核心,都毋庸置疑放在了未来,而非回顾过去。

原因何在呢?无他,一切的核心,都是电影节其背后的话语权。