2017年11月24日,蜗牛(北京)景区管理有限公司董事长徐挺,在北京蓝调庄园参加了“2017年北京第二外国语学院

第三届智慧旅游与营销年会暨中国5A景区网络口碑指数发布会”

,并发表了

《智慧化景区建设新理念新方法》

的主题演讲。

在演讲中,徐挺分享了一些蜗牛关于智慧景区的经验与未来的想法:

在演讲中,徐挺分享了一些蜗牛关于智慧景区的经验与未来的想法:

在2014年蜗牛(北京)景区管理有限公司协助浙江省旅游局报告方案,完成了旅游景区的四个报告:游客中心的报告、环境质量与服务质量的报告、智慧景区报告和景区商业报告。2015年蜗牛协助四川省完成了所有的5A景区四个报告,2017年,就在前不久最终完成了江苏省23家5A景区暗访报告,不仅包含服务质量、智慧景区报告还有景区商业报告的,应江苏省旅游局的要求还增加了一个厕所的报告。

2014年蜗牛和首经贸大学的信息学院完成了黄山旅游一卡通,想就产品进行一键式的构建。当时邀请了雅思拓在基于黄山这样的旅游目的地完成一卡通系统,后来发现在黄山这个城市很难做。

移动互联网新时代已经到来。未来的五年,推动我国旅游经济发展的最重要力量之一很可能就是智慧景区的发展。据中国互联网络信息中心2017年度《中国互联网络发展状况统计报告》显示:截至2017年6月,我国网民规模达到7.51亿,使用手机上网升至96.3%,在线旅行预订用户达3.34亿。2016年移动支付达157.55万亿元。线下支付领域成热点,网民在超市、便利店、共享交通等线下实体使用手机支付结算的习惯进一步加深。这为旅游行业全面迎接移动互联网新时代奠定了基础。

新时代为景区发展注入了新活力,需要新理念新方法,创新旅游+科技的新模式,推动景区发展新空间。同时,与自然协作,体现人文关怀,携手景区为游客提供好玩的产品和优质的服务,让旅行成为大多数人的美好生活。

一,智慧景区发展新理念

一,智慧景区发展新理念

智慧景区发展的最大痛点是“规划很丰满、落地很伤感”,很多方案中高大上、巨额投资的理想系统在具体实施中就走样、落空。因此,智慧景区的顶层设计至关重要,结合新时代特点,蜗牛提出了新理念:

(一)问题导向

智慧景区的建设,第一要务是解决景区存在的管理问题。因此智慧景区规划必须从景区管理问题入手。首先从景区空间、游客、管理视角,分析运营中人流、车流、物流的不平衡痛点;其次,基于长尾理论,梳理游客在景区游览过程中的所有服务需求;再次,结合痛点和游客需求,依据轻重缓急解决问题、提升服务品质和环境质量;最后,以满足游客更多需求为条件,倒逼管理到位。

(二)互联网+

互联网+,就是充分发挥互联网在社会资源配置中的优化和集成作用。首先,通过互联网布局景区,采集景区人、车、物的信息;其次,大数据进行分类挖掘和分析;再次,通过云计算实现景区数据的优化调用和存储管理;最后,基于深度学习优化景区运营模型、对各类管理应用按级别做出智能决策与判断依据。

(三)全游程

游客出行游览景区,不仅仅只考虑景区内服务,还应从旅客全游程服务不脱节出发。出行前为游客提供景区咨询互动平台,让游客的到达更便捷;出行中整合当地吃住行游购娱产业链资源,运用电子支付让游客消费服务不脱节;出行后游客通过网络社交媒体实现景区的网络口碑宣传。

(四)标准化

景区管理的标准化是智慧景区建设的目标。通过构建景区运营模型,推进景区管理标准化的实现。首先,采集景区大数据以获取景区运营的人、车、物数据;其次,基于景区最大承载量,搭建景区运营模型,也就是景区人、车、物资源配置方案;再次,运用深度学习不断优化景区运营模型,提升管理效率;最后,随着模型的不断优化,区间误差的不断缩小,推进实现标准化。

第二,是智慧景区发展的新方法

智慧景区发展的最大瓶颈是“信息不够对称,管理不够到位”,究其原因是因为智慧景区建设都是IT公司来设计和实施,而缺少旅游管理等专业的融合。因此,构建信息对称的有效机制是关键:

(一)票务预售管理

故宫博物院2017年10月全面实行网络售票,掀起了全国旅游行业“网络预售”的热议。目前全国景区大多采取控股网络票务公司来主导本景区门票网络预售。随着移动互联网电子支付的应用推广,票务管理的发展将催生更便捷于景区运营与游客服务的新方法。

1、 全面移动售票,分时限量入园

长假制度在过去发挥了极大的作用,但随着我国旅游的快速发展也形成了旺季新的不平衡,成为景区管理的痛点。尤其近几年,十大拥堵景区都是老百姓最热门的话题。

景区尽管采取了网络预售门票、自动售取票机、二维码售票等多举措,有效缓解了排队购票的问题,甚至全面推行网络预售模式不再排队购票。但排队入园的拥挤状况还是目前大部分景区的痛点。

近日,蜗牛提出一个新概念叫“消费服务控制管理”,即:通过电子支付按需预售消费型服务,并提前实现其服务资源的配置与有效调度的过程。具体就是借助电子支付平台的便捷性,创新增加适合景区高峰特点的分时限量售票功能,运用手机生成的门票二维码直接过门闸机,景区根据每个时段的游客人数设计最优化资源配置方案,从而实现景区每个时段的有序高效运营。

比如:景区根据其最大承载量设定景区每天07:00-11:00每个小时入园的限量门票为5000张,游客可提前在线上或线下扫码预购门票,还可以选择入园时间。对游客来说,不仅方便了不盲目排队,还可以根据其入园的时段轻松安排出行。对景区来说,既然明确了每个时段游客接待量,那么景区服务所需匹配的人、车、物等资源的到位也就划定了时间表,那么景区运营的人流、车流、物流的指挥调度也就形成了方案。这样就能破解景区集中式排队入园存在的诸多问题,全面实现景区安全、质量、秩序、效益的四统一。

2、含税电子门票

全国每个景区每年印刷含税纸质门票的成本也要百万元不等。随着2013年4月《网络发票管理办法》以及2013年5月《委托代征管理办法》颁布实施,为含税电子门票的全面推行提供了法理依据,无纸化是移动互联网新时代绿色环保的标志之一,不仅游客可随时随地追溯含税电子门票,还节约景区运营成本。

3、门闸支付即过

移动互联网新时代下的支付宝、微信支付等大众型电子支付,随着社会多场景的线下支付经验与技术的日臻完善,为什么不直接对接景区门闸机支付即过呢?这必将是便捷简化票务预售流程的发展方向。初期景区可尝试开通VIP门闸机通道用于手机支付通过/扫脸支付通过方式,而涉及老年人、残疾人、儿童等优惠票类的还可增加人工二次验证等多举措方式并行,共同探索中国景区票务发展新方法。

(二)景区管理标准化

(二)景区管理标准化

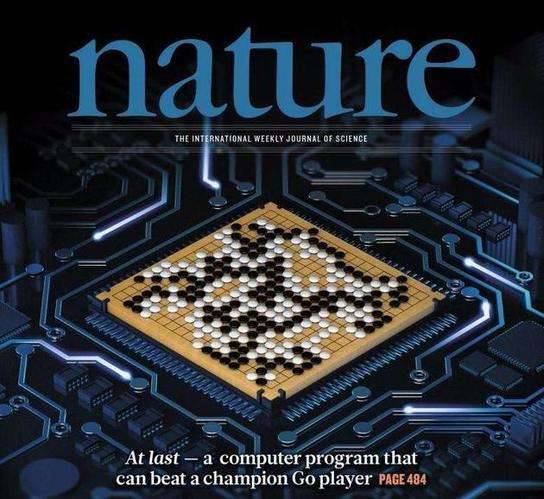

2017年10月19日,谷歌Deepmind在《自然》上发表程序AlphaGo Zero:从空白状态学起,在无任何人类输入的条件下,它能够迅速自学围棋,并以100:0的战绩击败了“前辈” AlphaGo。这证明:人类经验由于样本空间大小的限制,往往都收敛于局部最优而不自知(或无法发现),而机器学习可以突破这个限制。因此,景区管理基于人类经验模型向人工智能转变,将迎来巨大优化空间和管理标准的精细化。

1、 景区最大承载量条件下的运营方案

景区的运营管理就是人、车、物资源的配置与调度的模型,前提参数是入园游客人数。首先,根据国家旅游局《景区最大承载量核定导则》,可以测评景区每日最大承载量;其次,根据每日最大承载量和经验运行模型,可以构建最大承载量条件下的运营方案。

2、 当日入园人数的运营方案

智慧景区建设的实用性就体现在系统如何为管理者提供每天的景区运营方案,即:每天随着游客量的变化,而制定人、车、物资源的配置与调度模型。首先,以景区最大承载量条件下的运营方案为模型基础;其次,通过全面网络分时售票获取当日及分时入园人数;再次,结合经验模型给出当日及分时段景区运营方案;最后,通过深度学习总结优化当日运营方案的不足。

3、 基于运营方案的管理标准化

管理标准化是构筑景区品牌和价值观体系建设的重要支撑,通过景区运营方案可推进管理到位,从而实现标准化。首先,以景区最大承载量条件下的运营方案为临界模型;其次,积累每日运营方案的大数据;再次,通过人工智能技术对运营模型进行分析和优化,寻找最佳误差范围内的管理标准化模型;最后,管理标准化模型应用于相对范围内的入园人数,并根据新增情况不断优化。

(三)丰富游客新体验

为游客提供好玩的产品是智慧景区促进景区可持续发展的重要新方法。运用科技手段,不断推出差异化产品,为游客提供新体验,才能保持景区在市场竞争中的活力。

1、游客位置服务新体验

通过移动互联网与景区物联网形成基于地理信息的环境信息大数据,丰富游客位置服务新体验,加深环境质量感受。比如:显示游客当前位置的海拨、经纬度、pm2.5、每平方厘米负氧离子含量、风速、温度,以及就近的卫生间状况、候车区状况,甚至与当前区域的环卫工、医务员、警员互动。

2、视觉影像对比新体验

通过移动互联网与AR/VR技术结合形成景区真实场景与增强现实、虚拟现实的视觉影像对比新体验,提升服务质量。比如:通过AR观看同一个景点同一位置在一年4季的不同变化,为游客提供旅游新视觉享受;通过VR让游客虚拟置身于景观之中,全息感受不同视角、不同季节、不同空间位置的旅游体验。还有人工智能语音导游等等,都将迎来旅游发展的新空间。

综上所述,智慧景区发展还是不忘初心,运用旅游+科技,帮助游客获得更多平等的服务机会、享受更便捷的品质服务。旅游就是追逐自由,探索未知,体验美好生活。中国智慧化景区发展必将引领中国旅游发展的新方向!