专栏名称: 原理

| 科学,照亮黑暗的蜡烛。 |

目录

相关文章推荐

推荐文章

|

市界 · 青光眼乐队:这群北大学霸医生专唱各种疑难杂症专治各种不服 | 文娱长报道 8 年前 |

|

心理学与生活 · 讲真,为何你会如此迷恋“吸猫” 7 年前 |

|

Clinic門诊新视野 · GW-ICC 2017|张岩:高血压与脑卒中预防的中国数据 7 年前 |

|

市界 · 王源17岁,粉丝建信号塔庆生只因他说“改善乡村教育不能没有网络” 7 年前 |

|

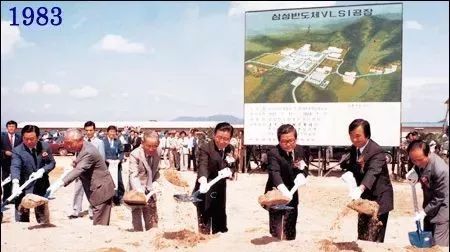

芯世相 · 三星或成中国半导体发展最大绊脚石 7 年前 |