我们一个人来,一个人活,一个人死,只有借着爱情和友谊, 我们才制造了一时的幻象, 觉得自己并不孤单。——奥逊·威尔斯

或者是社会身份的区别,令拉希莉对孤独的思考有着与奥逊·威尔斯不同的倾向,《解说疾病的人》里,孤独的“流亡者”伸出手探寻友谊或爱情,人类脆弱的、制造“自己并不孤单的一时幻象”的努力依然会时不时落回被误解的现实。

但对读故事的人来说,每一篇关于他人的故事都让他对人的痛苦和情绪、人的生存境况更加理解,他因此而越清醒,幻象就因此而越珍贵。

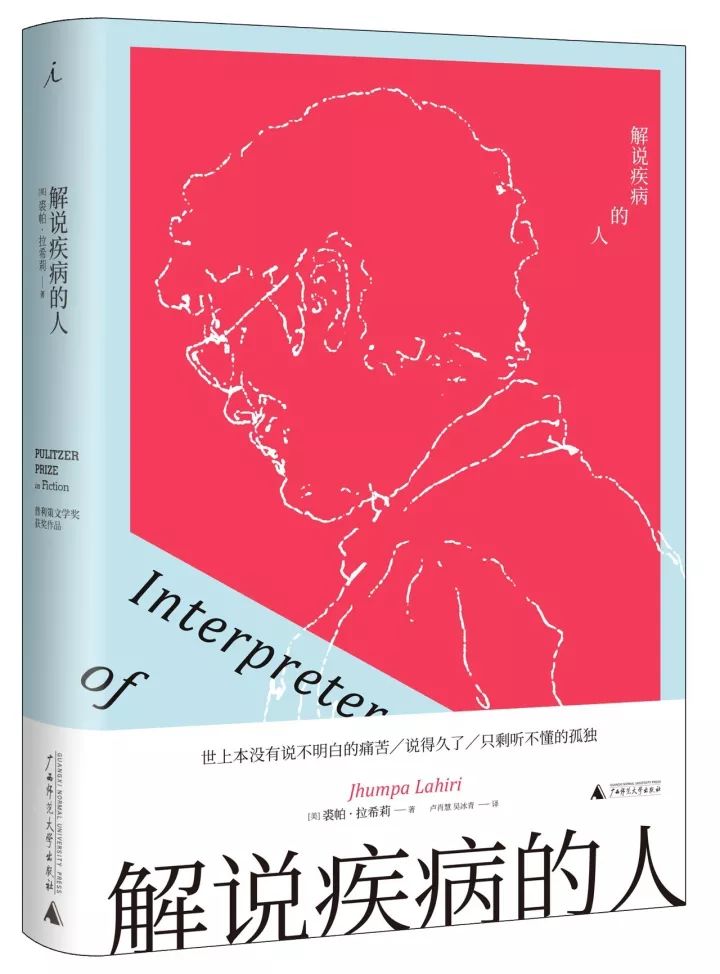

《解说疾病的人》

——一颗需要剥两遍的洋葱

文 | 大可奇

1985年,是“现代电影界的莎士比亚”,美国导演、编剧、演员奥逊·威尔斯生命的最后一年。从转入大银幕开启作为电影人的艺术生涯伊始,奥逊·威尔斯的名字就在世界影史上闪耀着它不灭的光芒,而这一切始于时年26岁的他拍摄的电影《公民凯恩》。在这部自导自演的电影处女作中,一生隆重、喧哗的传媒大亨孤身死去,低吟着遗言“玫瑰花蕾”。

碰巧的是,威尔斯在其一生出演的最后一部电影里,给予了自己的处女作一声遥远的回响:正是在1985年早些时候,与晚年的威尔斯交情匪浅的年轻电影人亨利·雅格洛,拍摄了电影《谁来爱我》(Someone to Love),演员奥逊·威尔斯在镜头里说道:

“我们一个人来,一个人活,一个人死,只有借着爱情和友谊, 我们才制造了一时的幻象, 觉得自己并不孤单。”

《公民凯恩》剧照,威尔斯饰演了三个年龄段的主人公

* * *

在文学史中,同样有以处女作刻下自己的名字、并不断焕发出光芒的天才型选手。1999年,一位出生在印度、辗转短居过英国、最终跟着孟加拉裔父母定居美国的作家,出版了自己的处女作、短篇小说集《解说疾病的人》,并在次年击败共同入围的其他作家,成为普利策文学奖历史上最年轻的获奖者——这个纪录直到2017年仍无人可破。初入文坛这一年,她32岁,2年多前放弃了自己规划多年的学术生涯,转入全职写作。

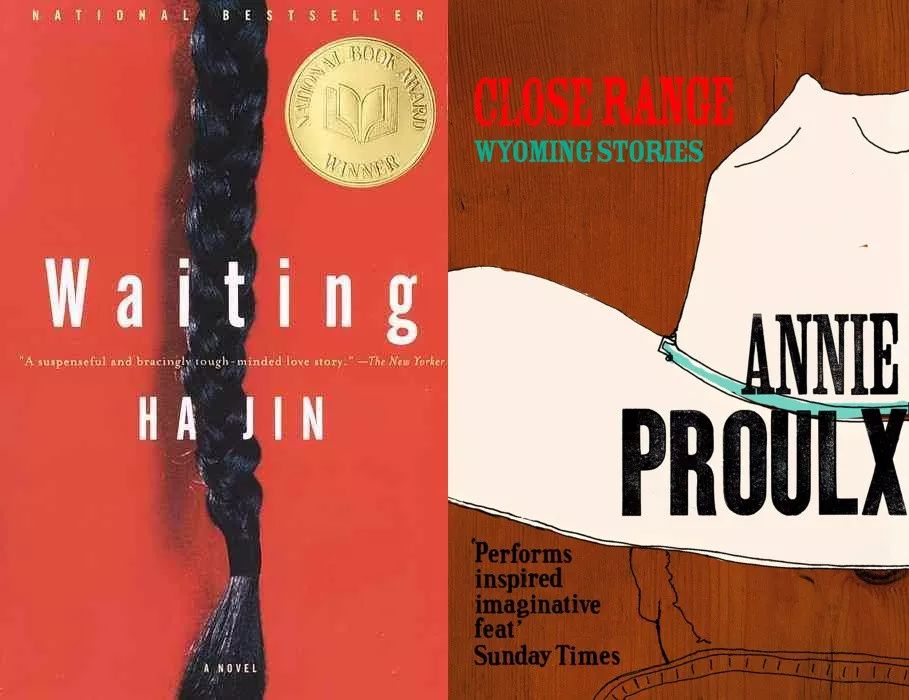

当年曾共同入围普利策奖候选的两位作家,也绝非等闲:华裔作家哈金后来凭借此次入围的长篇小说《等待》,摘得美国国家图书奖;作家安妮·普鲁,1994年的普利策奖和国家图书奖双料得主,此次入围的作品《近距离:怀俄明故事集》收录了后被李安改编为奥斯卡最佳影片的短篇小说《断背山》。

左:哈金 《等待》 右:安妮·普鲁 《近距离:怀俄明故事集》

在自己的处女作中,这个名叫裘帕·拉希莉的作家和晚年奥逊·威尔斯的表演共享了一个创作的主题:人的孤独处境。在拉希莉的获奖小说集《解说疾病的人》中,她记录下那些孤独地感受着痛苦的流亡者:他们没有幸福可以跟别人分享,而没有办法与别人分担不幸更是将他们推向了“孤魂野鬼”。

同名短篇《解说疾病的人》,记述了一种特殊的职业:译解疾病。兼职导游卡帕西先生带着一家子观光客前往太阳神庙游览,美丽、慵懒的达斯太太激起了导游卡帕西心中的阵阵涟漪。尤其当她得知他的正职是在私人诊所充当医生和病人之间的语言桥梁,大声夸赞这很“浪漫”,更令卡帕西心旌荡漾,得意于自己原本庸俗的、用于糊口的工作居然有如此巨大的意义与魅力。

一路上,达斯太太热情地邀请卡帕西先生一起用餐,跟达斯家合照。当她跟他要地址,说方便给他寄大家的合照,他开始幻象起和回到美国的她互相通信,聊起“当翻译的日子里有没有新鲜事儿”,打定主意要“让她在新泽西家中一边看信一边哈哈大笑”。

游览到了最后一站,达斯太太拒绝跟随丈夫和孩子登山拍照,执意留在车里休息。更像是有预谋的,她出声制止了准备去帮达斯先生拍照的卡帕西。然后,她将一个折磨了自己八年的秘密告诉了他——她厌恶了与达斯从小青梅竹马的婚姻,所以出轨了,他们的三个孩子中,有一个不是达斯先生的。而她想要与共享的,不是这份秘密,而是一份痛苦:

她看着他:“八年了,卡帕西先生,八年来我一直在忍受着煎熬。我盼着你能让我感觉好点,讲一些宽慰我的话。你说我该怎么治才好?”

整个旅程中,她都观察着他,权衡着他的可信和可依赖,打量着他的工作和它的意义,酝酿着这段类似告解的话,为了从这个陌生人身上得到一些宽慰,缓解一个人承担那个秘密所带来的痛苦。

自认为与达斯太太建立了深层亲密关系的卡帕西,觉得自己对她负有责任,他想到:

……这个女人连三十岁都不到,……就已经失去对生活的热爱。她的告白让他心情沉重,……压得他喘不过气来。……或许该建议她把真相向达斯先生坦白,他会向她说明诚实是最佳策略。诚实,的确会让她感觉好些,就像她刚才做的那样。或许他还可以表示,愿意做个和事佬,主持这次沟通。他决定从最明显的问题开始,逐步深入到事情的核心,于是他问道——“达斯太太,你所感到的,真的是痛苦吗?还是心有愧疚?”

这驴头不对马嘴的回复激怒了她:

(她)转过头来,眼含怒意,抹着粉红色珠光口红的双唇上厚厚地积了一层芥子油。她张嘴要说什么,可是她朝卡帕西先生怒目而视之际,似乎忽然意识到什么特别的事情,于是停嘴不说了。他彻底溃败了;他这才明白,原来在那一刹那,他甚至根本就不值得她好好地侮辱一番。

她敞开自己的痛苦,将它和它的过往来历尽数展露,然而眼前原本被认为理解她的人,给出的居然是道德的拷问——他的回复彻底拒绝让她的痛苦发声,她带着它退回原本的封闭。

这一刻,卡帕西才再度想起,那份译解疾病的工作原本“是他人生失败的标志”,年轻时候的他以为自己可以通过掌握语言来打开人生的一片天地——他的目标是掌握多门欧洲语言,然后投身外交,而真正的、最终的命运只不过是一个英语老师,还因为要偿还给儿子治病在诊所欠下的债务,开始在医院做工抵债,给不会英语的孟加拉病人和只会英语的医生服务,填塞满他所熟悉的日常的,只是微不足道的翻译员的身份,毫无建树的事业,没有交流的婚姻,和失去爱子的痛苦。

此刻,在达斯太太的痛苦面前,译解员的身份再次失效。他无法译解达斯太太的痛苦,因为这完全超出他的理解力和想象力,他的情感生活如此地贫瘠,他的妻子“对他的职业全无好感,……她时时想起失去的爱子,嫉恨着他以微不足道的力量帮着挽救的其他生命。……她从来不曾问起到诊所求医的病人的事,更没有说过他的工作很重要一类的话。”

达斯太太对他在亲密所激起的涟漪,让他以为有机会和她有一段罗曼史,而她催促他帮忙分析自己的痛苦时脱口而出:“看在老天的份上,别叫我达斯夫人。我才二十八岁,说不定你的孩子都有我这么大。”……原来她只是把他看作父辈,他此时才明白,对于那些自己原以为可以提供慰藉和幸福的人和事业,自己都只是一个无法落脚的“流亡者”。

译解情感疾病的职责在卡帕西先生身上,最终失败了;小说家以笔触记录人的生存境况,将秘密、痛苦和情绪一一展露,这是另一种对疾痛的译解。拉希莉体察入微地刻画了两个角色各自的内心期待与外部回应间的冲突,她的“译解工作”完成得尤其出色。成名后接受采访时,裘帕·拉希莉曾对媒体说:“在我自己的父母和他们的朋友身上,我观察到一种‘情感上的流亡者’(emotional exile),这一点令我无法忽视。”

刊于Vogue 年轻时拉希莉 (并非获奖时)

或者也是这一点社会身份的区别,令拉希莉对孤独的思考有着与奥逊·威尔斯不同的倾向,小说里,孤独的“流亡者”伸出手探寻友谊或爱情,人类脆弱的、制造“自己并不孤单的一时幻象”的努力依然会时不时落回被误解的现实。但对读故事的人来说,每一篇关于他人的故事都让他对人的痛苦和情绪、人的生存境况更加理解,他因此而越清醒,幻象就因此而越珍贵。或许这个幻象并不是那么难以维持,因为理解和分担痛苦,是这世上最强大的纽带。

* * *

雅格洛在自己回忆录的结尾,记录了奥逊·威尔斯说完那段台词之后的一个场景:

他(威尔斯)说:“只有借着爱情和友谊, 我们才制造了一时的幻象, 觉得自己并不孤单。”那也成了他最后的电影出镜,他最后一次当演员。

“结局你现在已经有了。”在屏幕上,他对我说。

“我可不可以在结局后面再有个结局?”我大致这么问他。

“不行。”他说。

“为什么不行?”我问他。

“因为,”他面带笑容,说出他最后的一句,“这就是结局。”

|

《解说疾病的人》

[美] 裘帕·拉希莉著 卢肖慧 吴冰青 译

理想国,2017年10月

(点击阅读原文可购买)

|

创造普利策文学奖史上最年轻得奖者纪录,并保持至今;全球畅销1500万册,狂揽美国多项文学大奖;世上本没有说不明白的痛苦,说得久了,只剩听不懂的孤独。

小说集《解说疾病的人》收录了九个独特的故事,讲述了那些在袭以成俗的祖先传统与令人迷惑的新世界之间,被时代忽视的喁喁私语。

《停电时分》:一对婚姻因夭亡的胎儿而陷入破碎边缘的年轻夫妇,在偶遇的停电夜晚互相剖白心迹,那等待要弥合他们抑或拆散他们的,是说得出口的孤独,还是说不出口的痛苦?

《解说疾病的人》:兼职导游卡帕西先生带着一家子观光客前往太阳神庙游览。美丽、慵懒的游客太太激起了导游心中的阵阵涟漪,他的正职——在私人诊所充当医生和病人之间的语言桥梁——被游客太太夸赞为“浪漫”,更是令他十分激动。一个爱意满溢却怯于表达的导游,一个心不在焉却即将吐露巨大秘密的游客——他的孤独未必是痛苦的,她的痛苦却必定是孤独的。

《比比·哈尔达的治疗》:已经二十九岁的比比·哈尔达是个麻烦姑娘——她早已无父无母,一身治不好的“疯病”,跟吝啬的兄嫂生活在一起。大家为了治好比比,在她身上实践了自己听来的许多法子,然而无一见效。医生铁口断言,只有结婚可以治好她。于是大家开始认真对待起比比的婚事来:给她介绍鳏夫、送水的男人和卸煤工,教她打扮自己,不一而足。然而兄嫂的生活容不下疯癫日益发作的比比,他们不辞而别了,比比的生活陷入了深长的死寂——就在大家对比比的婚事万念俱灰时,比比的病居然被“治”好了。