酷儿(queer),可以解释为那些性/别身份认同与身体实践跟主流不大一样的个体。酷儿可以是个标签,一个身份,也可能是一个自我选择,一种态度。在这个专栏里,酷儿们会用信件的方式讲自己的故事。这个专栏属于 Ta 们,也欢迎你们。

亲爱的初恋女友:

2017 年3 月2 日凌晨,我写了首拙劣的小请诗给你,说我们完了。你回了我一首网络歌曲,大意是:哦,你开心就好,原谅我不懂你的作。我们就这样像小学生般隔空喊话了三天,最后在路边那家一本正经的韩国餐馆喝到抱头痛哭,直到被老板娘赶到大街上,摔得鼻青脸肿。我记得那个时候才晚上10点,路人看我们的眼神里有种“果酒都能把你娃喝断片”的无解。然而作归作,手还是分了。

本科毕业后我来到美国。在人生前23年,我从未体验过这么酣畅淋漓的分手 —— 我是指跟我的直男前任们。虽说这样有给你扣帽子的嫌疑,可我的确是被你正式掰弯的,但也不排除是你解放了我天性。当我告诉一位同在美国的深柜朋友我分手的事情时,身为理科女博士的她给我幽幽来了一句:“和女的谈恋爱就是这样,哪能说断就断。” 毕竟能作的点都是一样的。不过把这个区别归结为性别差异也欠妥当,我觉得更多地是性格差异:拿不起,放不下,为之挣扎,毕竟也就是爱情的常态,跟你是不是异性恋无关。只是恰好我的劲儿上来的时候,你也想作了,两人心领神会,不必解释那么多,就约个时间一起原地爆炸。

现在炸完了,冷静了,你这个初恋女友成了前任女友,我倒是能体会罗大佑 “爱人同志” 中 “同志” 那部分的情谊了。作为好同志,我想和你分享一些我这一年弯了之后的思考和感受。

对于一段(女)同性关系中,T(TomBoy)、P(Po)、H (Half) 和 B(Bi sexual)可能是中国或者亚洲圈子里面常用的分类,类似于美国用 Butch 和 Femme 去代指。在我从小长大的定式思维里,一对拉拉通常都是一个长发妹子搭一个外表男生一点的女生。但后来当我走在纽约的大街上,看到身边两个长发大波的长腿妹子拥吻而过时,我觉得深受启发, why not。可能在多段恋爱之后,忽然发现自己既不适合 T 也不适合 P。所谓的定义,不是去定义我要找的类型,而是定义自己,然后从外表走到内心。只是当我看到有些悲情的 T, 总是抱怨说为什么我女朋友最终都是跟男人结婚了,我只想胆敢冒着被喷的风险发表一下愚见,那就是因为你把异性恋的交往模式套在自己身上了 —— 你不经意间就把自己放在了困境中。

如果非要用 “圈子” 来归类各种群体,拉拉的圈子、异性恋的圈子、留学生的圈子,之间也没什么两样。就跟你以前跟我说的一样,“睡来睡去都能连起来,即使是圈外人。” 不过这也并没有什么问题,就连大魔王 Carol 的扮演者凯特·布兰切特,在被问到曾经的性取向时,她都发话了:“In 2015, the point should be:who cares? (都2015了,应该问:谁还在乎这个?)”

你知道的,我的麻友 Donni 是个仪态万千的拉拉,做饭摸牌点烟弹琴的动作都不落俗套得一气呵成。我每次看到她,都觉得卖相极好。

作者与 Donni

我问 Donni 你出柜了吗,她说,爸妈不知道,他们知道了暂时只有坏处。我接着说,你这么洒脱的人,想要的爱情是什么样子的。她回答我说,“我对于我自己是谁,什么样子,谁适合我,男人,女人,我都不去定义,因为反正这个世界的边界由你定。但正因我曾遇到过这样一个人,跟她到过一个制高点,体验过那种世界上只有你,独一无二的关系,所以我确定了,哦,原来我想要的爱是这样子的,才舍得给自己下定义 —— 喜欢女生,愿意为之庸俗一把,愿意让世界为之倾斜。后来我一直追求的爱情,是基于这个女人,顺着跟她那段感情而来的,哪怕最后这个制高点已经变成了一个我崇拜的概念和符号。”

我接着问她,“那假如有一天你找到一个可以和你到达制高点的人,你想跟她结婚,生子,你会跟爸妈开口吗?”

“我不会有结婚生子这种人生,这个代价太大,我没办法用另一个人的生命去给我的爱情正名。我不跟爸妈出柜的根本原因是,让他们知道这件事对他们没有任何好处,除了走到我心里面的某一扇门里面。但我也不期望他们能走的进来,因为这需要一个时机,一些基础。其实父母真正能走进心里的也少,至少我不是。我没有得到过太多他们给的心灵上的支持,这也没关系,不期待不索取是我的礼貌。”

那爱情呢,“你觉得爱情里面有责任而言吗?”

她说,“爱情里没有,真正陷入爱这样的 ‘情’ 里,是顾不着的,早嗨到不行了,根本没功夫思考责任这种拖泥带水的东西。但恋爱 ‘关系’ 里有责任,爱情没了,但又想拖着,总得有人管啊,这时候责任就起作用了。就像法律一样,它创造了一种秩序。当然,当爱情消耗殆尽之时,秩序还是可爱的。”

Donni 本人

我记得在 Viceland(VICE 旗下电视频道)和 艾伦·佩姬(Ellen Page)合作的纪录片《同行》(Gaycation)里有一集,一位资深腐女解释道 “我们喜欢看 gay love 漫画,是因为这是社会常态下不存在的 taboo(禁忌),所以我们觉得很刺激好玩。” 虽然我们身处现代社会,但用 taboo 这个词来形容同性之爱的现状,我觉得依然合适。这有时候是宗教里的 taboo,比如在信奉耶稣的俄罗斯巴西,有时候是文化上的 taboo,比如在视面子为命的中国日本。在这种 taboo 的大背景中,藏着掖着的恋爱虽无伤大雅,但若是要跟同性的恋人过上结婚生子的恬淡生活,得到家人朋友社会的祝福,to-do list 上可能就比去轰轰烈烈的爱更要多了几项。具体是什么,我没经历过,但是我问过前辈鲁妮。

鲁妮今年35岁,定居美国西海岸,和太太已经有了两岁的儿子。她曾经也是个留学生。鲁妮说,跟朋友出柜是不难的,但跟父母亲戚出柜可能还是一种禁忌。当她决定要结婚生小孩的时候,也是她决定要向父母出柜的时候。我问鲁妮,如果有一天你的儿子问你他是怎么来的,为什么别人的爸爸是男的,你有想过怎么回答吗。鲁妮明确表示,这个问题她不会担心太多,会很诚实地回答儿子,“我觉得小朋友反而不会不接受,因为他们没有社会固有的概念。以他们能够理解的方法告诉他就好了。” 这个回答还是真让我佩服她的笃定和自信,特别是当她又跟我说,“生活是自己的, 你对你自己生活满意重要,还是父母和其他人对你的生活满意重要?如果你觉得别人对你生活的评判更重要,那么你的底线在哪里?有一些人选择出柜,或者不结婚,不谈恋爱,其实也是用自己的方法过自己的生活,都是自己的坚持和选择而已。”

鲁妮觉得,中国和美国在这方面,观念上和文化上差很多。观念上,中国社会觉得同性结婚不是一个选项。文化上,中国人与人的距离很近,任何事都可以评头论足,所以遇到不理解的人和事,也许就有人轻易评判你, 隐私和尊重比较少,“在美国,我当然会感受到这是一件更自然的事情。当然这不是说在美国就一定没有阻力了,在不同的州和地区,境况也有所不同。”

你不是也说过在美国比较轻松,可能是因为你念的学校里全是 LGBT 吧,“就算是在德州,军校里的帅T也是多得去了。反而我走在国内大街上,大爷大妈倒是会多看我两眼是男是女。”

不过也没关系, 看就看吧。反正我不想装成我不是的样子。

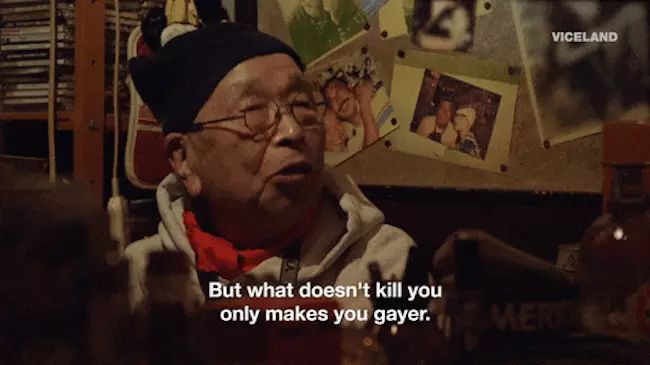

Gaycation 里一位年近70的欧吉桑道出了弯的真谛

我现在已经很会无视这种打量了,但我还没学会无视同性感情可能带来的社会压力。作为在中国长大的女留学生,身处美国,和中国的男同性恋者们相比,的确少了要为家庭传宗接代的压力。我们聊过这个,男的中国人出柜难多了。他们在家庭里扮演的社会角色,和职场上要承担的责任可能更让他们崩坏吧。比如男同社交软件 Blued 的创始人其实是一个警察。当他作为一个男同和警察这样双重的身份被曝光时,引来了社会极大的争议。但是我仍然觉得我做不到像 Donni,像鲁妮,像你,那么坦然和勇敢的面对同性对自己的吸引力。

你跟我说过:“如果你觉得拉拉之间的感情会脆弱一些,其实还是因为这段感情还不够坚固。如果够坚固,社会和家庭的阻力都是可以克服的。跟男生在一起也许这些矛盾会弱化,但又会出现别的感情问题。” 弯直婚否,其实都不是阻碍一个人跟另一个在一起的理由,顶多是做不到的借口。当然,你对,你总是对的。我也知道找爱人经得起自己的推敲就够了,旁人看到的都只是皮相。但是总是还有旁人。

爱人/同志,谢谢你让我看到这个世界,但同路不必同行。我明白以后的路是一段修行,而我必须自己走。

Yours,

罗鸡鸡