在父亲的催促下,赶在2018年快结束前来拜访了李德平老先生。老先生生于1926年,今年92岁了,年长我67岁,但身体非常好,兴致勃勃地和我聊了近三个小时,耳聪目明。不过在家谱上他与我同辈,因此不便以长辈相称,称呼老先生就是了。

李德平老先生是中科院院士,我国核工业辐射防护事业的主要奠基人。1950年,中国核弹之父钱三强为刚成立的中科院近代物理研究所到清华大学寻找人才,当时的清华大学校长周培源推荐了李德平。从那时起老先生就与中国核工业密不可分了,其中最值得提及的是1964年10月,中国第一颗原子弹试爆成功后,李德平带着科研人员在现场取得了大量实验数据,列成表格制成手册,为防化兵辐射安全管理提供依据,这项工作让我国避免了苏联走过的弯路。

老先生除了聊了不少核工业外,还津津有味地谈起了自己的父亲李继侗。李继侗是植物学家、生态学家和教育学家,中国植物生理学的开拓者和植物生态学和地植物学的奠基人,也是中国第一个在耶鲁大学获得林学研究学位的博士,曾任金陵大学、南开大学、清华大学和北京大学教授。

抗战爆发时,李继侗和同事们纷纷南下,搬迁校址,这就是西南联大,李继侗任西南联大生物系主任。而此时李继侗将从未回过家乡的李德平送回家乡兴化,李德平便在兴化昭阳小学开始上学。直到1943年,李德平从兴化中学毕业,考取了西南联大,成为西南联大倒数第二届物理系的学生,也就在这时,李德平认识了周培源教授,抗战结束后他选择了跟在周培源后面继续在清华大学读完物理,毕业后留校任教,直到钱三强找到他。

而这时李继侗已改任北京大学生物系植物学教研室主任,并创办了中国第一个植物生态学与地植物学专门组及《植物生态学与地植物学资料丛刊》(现改为《植物生态学学报》),还兼任中国科学院植物研究所生态学与地植物学研究室研究员,是该室的主要学术带头人。而后很快去往内蒙古,参与创建了内蒙古大学,从此留在了那里,直到1961年12月12日去世。

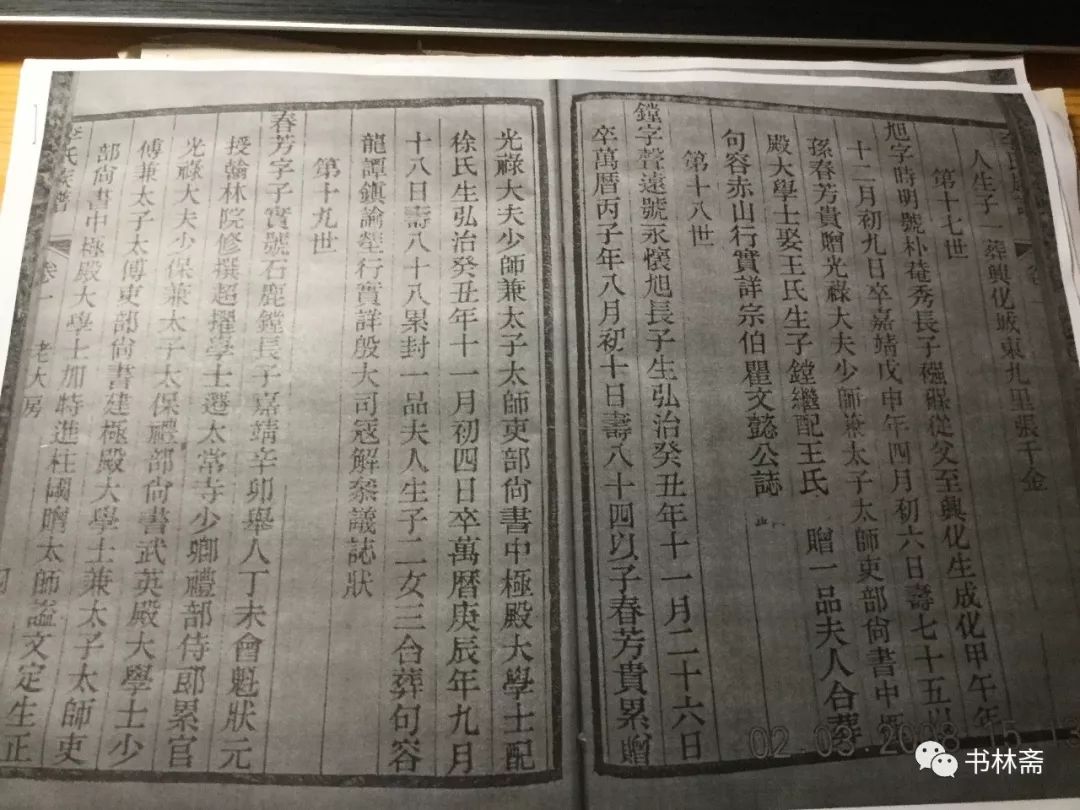

从家谱上看,李继侗与李德平两位中科院院士是李春芳第四子李茂功的后人,李继侗的父亲李竹勋也曾留学日本,后任江苏第一监狱、湖北第一监狱和北京第二监狱典狱长及哈尔滨收回俄监副办。此外李德平老先生还有一个哥哥叫李德宁,曾在文化部工作,后来任北京图书馆研究馆员,两个妹妹,一个后来去了东欧做翻译,另一个去了地质部门。

和老先生聊起来时,他聊到过去家里的大祠堂,然后说到没了不重要,重要的是没有人记得了。这时他说起自己去西南联大的故事。

他问我知不知道日军是怎么控制伪地区的,在表示了这是知识盲区后,他举了一个例子,那时南京和上海之间的火车,是严格控制携带物品的,从上海到南京的工业品(热水瓶、脸盆、肥皂等)有限额,从南京到上海的农业品也有,日本人就是通过这样的控制,造成各地物价不均,最后从中国掠夺物资。

而他从日伪地区到国统区时,是需要路条的,对于没有路条的人,司机会先在关口让这些「

黄鱼

」下车,让他们自己翻山越岭偷溜过去,到了另一边再载上,而那时的汽车是没有石油的。

因为中国那时不自己开采石油,所以那时的石油都靠进口,可是在没有石油后怎么办呢?他说他坐过的有酒精汽车和木炭汽车,而且几乎是当时所有的汽车交通,三轮车也是这时被普及的。至于为什么没有石油呢?珍珠港事变了,美日交恶。

提到石油,又说到那时的习俗,比如洋蜡烛和中国的土蜡烛,顺便从芦苇根心聊到了为什么是「

共剪西窗烛

」,又从《琵琶行》和《送别》聊到了一般是傍晚送行……

这些对我们来说是宏观历史,但对一个92岁的老人来说是亲身经历过的,所以听他讲来,细节尤其多,而且兴致勃勃,精神非常好,也许平日里也没机会把自己的人生说这么多。不知不觉中就聊了三个小时。

「

这些事大家都应该记

下来。

」

阅读原文处可查看文章集锦。

来公众号「书林斋」(Kongli1996)、微博「孔鲤」及豆瓣「孔鲤」。

我写,你看。