🌍

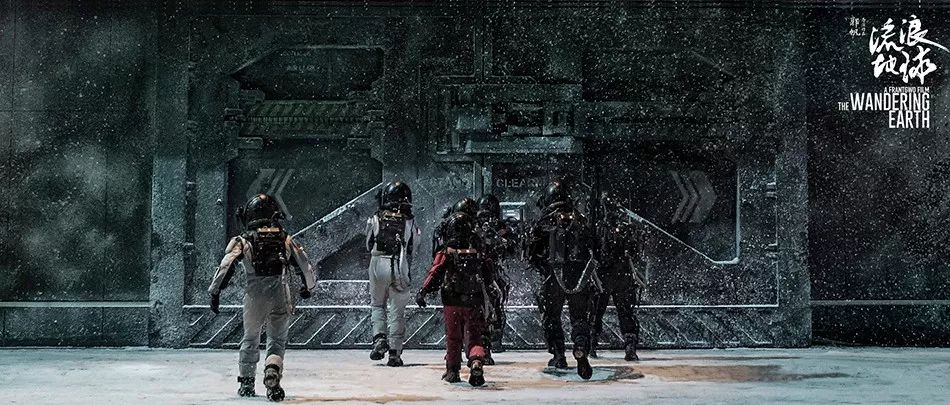

2月1日,未来事务管理局在中国电影资料馆又一次举办《流浪地球》提前观影,邀请近百名国防科技工作者到场观看。

继未来局超前首映场、航天城专场、IDG资本专场之后,这部科幻片已经是第4次在节前举办专门点映。

对此,国防科技工作者表示:

“概括起来,这部电影体现了三点:

中国精神,

中国价值,

中国气魄。

首先,是中国精神——

面对灾难,

我们永远选择人自身的力量,像

夸父追日、大禹治水、后羿射日一样,

不屈不挠地克服困难。”

今年春节,各个行业都格外关注这部电影。著名科幻作家、新华社对外新闻部副主任韩松认为:

“我们过去的春节贺岁档,从来都是同一种模式。这次,《流浪地球》给了我们一种贺岁片的新视野。”

过年看灾难大片,合适吗?

其实,成功的灾难片是对当时社会的一个映射,它不仅有话题性,还反映着当时的人类社会对于未来命运的关注。

1998年的《天地大冲撞》里,地球将被彗星撞击,当时正流传着1999年地球会被彗星毁灭的“世界末日论”;2004年的《后天》,讲述地球气候极端化引发的灾难,那几年,全球气候变化等议题正被热议;2013年,人类将目光转向太空垃圾威胁,《地心引力》出现,讲述空间站垃圾碎片导致的一场浩劫。

2019年,《流浪地球》即将在大年初一上映,其主旨,是中国电影未曾面对的终极自然灾害:

太阳内核老化,地球将整个被爆炸吞没。

好莱坞大片里,人类对这样巨大的灾难往往无能为力,此时,选择最经济高效的逃亡方式才是上策。《2012》的解决方法是:建造方舟或飞船,拯救一小部分人类;《星际穿越》干脆放弃地球,寻找地外新家园。

最初,《流浪地球》电影也给出了类似的方案:放弃地球上的人类,让一小撮宇航员带着地球动植物基因库,逃向深空。但最后,人们却做出了一个最“冒险”,最“不实用”的选择: 全人类一起把地球带走。

好莱坞很难接受这样的选择,因为从科学角度考虑,推动地球前进,风险和能耗都极大。刘慈欣也曾坦白:理智考虑下,他是个不折不扣的“飞船派”。但他还是书写了这个人类带着地球在宇宙里流浪的故事,因为“回乡情结隐藏在连自己没有看到的深处”。

中国安土重迁的传统文化里,搬家,就要带上所有家当。当年三峡工程移民时,老乡们舍不得自家的锅碗瓢盆,牲口蔬菜,甚至石磨也要带上,因为这是中国人延续文明的智慧:

一只碗,一头猪,承载的却是一个家庭、一个村落的故乡情感。

我们很难量化这些物件的具体价值,甚至未来都不一定派上用场,但这一点一滴汇集起来,是生活的全部。

这便是国防科技工作者提到的第二点:

中国价值。“带着地球一起走,这种命运共同体意识,是我们传统文化中天人合一的精神——中国人面对地球灾难,不是独善其身,而是共济天下。”

定义人类的,并不只有人本身,而是构筑我们生活的一切。

如果遇到灾难直接逃跑,把现有的一切通通抛掉,剩下的人类,也不能称之为人类了,科幻剧《苍穹浩瀚》就是一个例子:火星人和小行星带人最初由地球人移居而来,但脱离了原生环境,仅仅过去几代,他们与地球人的行为准则、思维方式都已经相差甚远。

换一种描述方式,这种思维就叫做“人类命运共同体”。

走出地球之前,人类对“命运共同体”并没什么概念。直到阿波罗计划后,很多去过太空的宇航员都不约而同地反复提到一点,那就是从远处观察地球所带来的原始震撼力:

地球是一个整体,上面的一切都相互联系,我们应该抛弃冲突、战争与隔阂,保护我们共同的家园。

还有一张著名的照片,黯淡蓝点,它由旅行者1号拍摄于1990年2月14日,显示了小小的地球悬浮在太阳系漆黑的背景中。天文学家卡尔·萨根

博士因而得到灵感,写下《暗淡蓝点》一书,并在书里写道:

“那是我们的家园,我们的一切。你所爱的每一个人,你认识的每一个人,你听说过的每一个人,曾经有过的每一个人,都在它上面度过他们的一生。我们的欢乐与痛苦聚集在一起。都在这里——一粒悬浮在阳光中的微尘。”

只有视角站得足够远,人类才能对自己作为一个整体有清醒认知。《流浪地球》提供了这一切发生的语境——

电影开头,人类用不同语言向太阳系说再见,共同建立了12000座行星发动机,推动地球前进;最后的危机时刻,中国航天员放弃逃离,带着种子开拓新世界,因为“没有人的文明,毫无意义”。

这些举动看似落入了传统的英雄主义叙事,但其实就是我们会做出的选择——所有人选择了一个近乎于全军覆没的计划,因为只有在这个计划里,全人类才真正成为了一个共同体。

“很多人为了救援牺牲自己,这是一种悲壮美学,展现了中国人‘仁者爱人’的思想:为了我们共同的族类,愿意放弃自己。

这是电影体现的第三点:中国气魄。

”

现实生活中,科幻作家一直在关心这个问题。刘慈欣说:“只有在科幻中,人类才是一个整体。如果说主流文学是你看着我、我看着你,科幻则是大家看着同一个方向,一个更远更辽阔的方向。”《三体》《朝闻道》《赡养人类》等代表作里,技术想象的底层,都是整个人类的未来命运。

在这样的环境下,我们也一直在思考,自己可以为自己所属的群体,甚至整个行业做些什么。这几年,未来事务管理局致力于举办科幻作家工作坊,邀请国、内外作家深入科研机构、街头巷尾,观察和理解这个国度;未来局还引进大量近年来新获奖的科幻作品,让国内读者了解国际科幻的状态,并创办了面向英文读者的科幻杂志,向世界推荐中国科幻。

虽然这些作品现在并未直接产生作用,但总有一天,它们会成为人类历史上,某个重大节点的助推剂,因为回顾过去,对人类命运进行思考的科幻作品,一直在潜移默化影响着我们的思维,比如《世界之战》《我,机器人》《美国众神》《侏罗纪公园》——

它们关注自然、技术和人的关系,探讨明天的人类去向何方,让我们看清脚下的路。

随着科学技术和整体实力发展,嫦娥四号和月球车玉兔二号已经带着来自不同国家的国际载荷,前往无人到达的月球背面。中国,这个已是世界第二大经济体的国度,正在思考整个人类在宇宙中的地位和生存状况。

观影会后,制片人龚格尔透露,导演郭帆在编剧时制定了一个规则:

拯救地球的必须是全世界人,绝不能是某一个国家,某一堆人或某一个人,否则观众不信,也偏离了刘慈欣的思维模式。每个人都有可能成为英雄,但最后的结局,必须合力做到。

此时,《流浪地球》这样的电影出现,可以说是时代的最好注解。

“科幻片固有其形式上的炫酷和视觉上冲击,但这种视觉冲击传递的是什么?

《流浪地球》确实符合我们时代的大背景,也

传递了

中国声音,让观众看到不一样的思维,不一样的文化,不一样的价值,不一样的追求和不一样的精神。”最后,国防科技工作者表示。

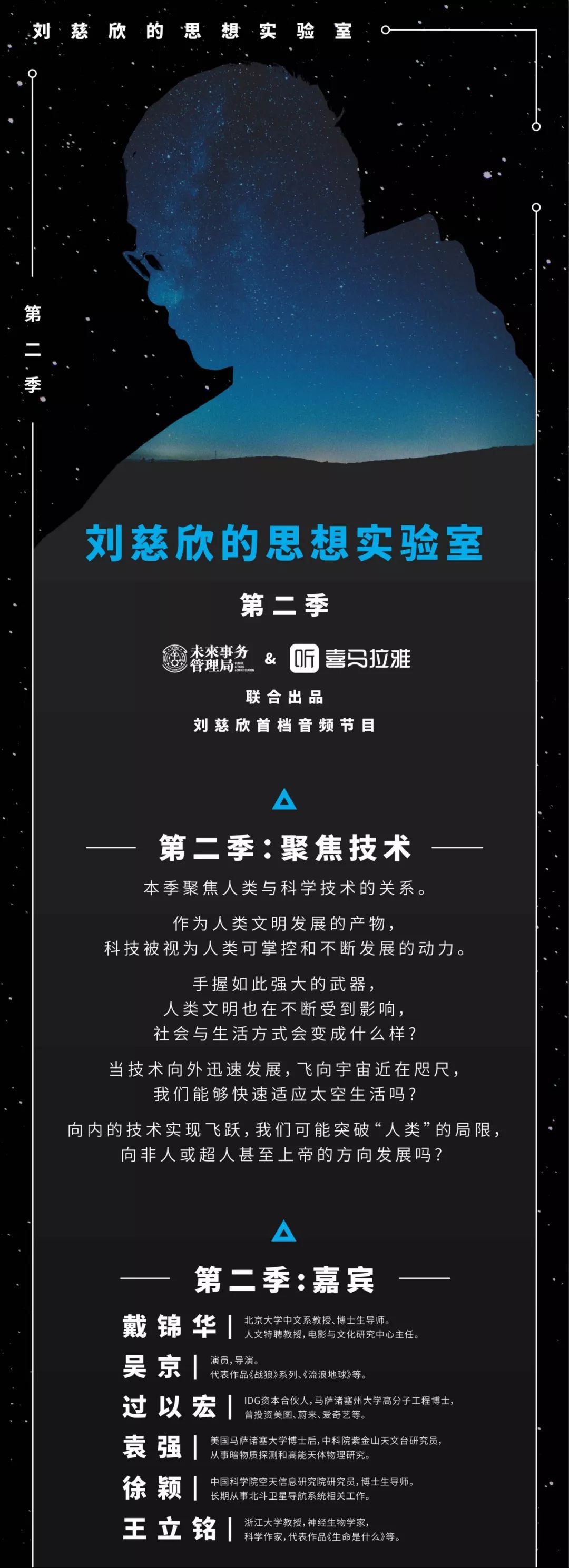

在这里

解锁刘慈欣

关于“人类命运共同体”的深度思考

《流浪地球》预售渠道

【淘票票】

http://t.cn/EUgJQY8

【猫眼】

http://t.cn/Eq2owAD

作者 | 未来事务管理局

摄影 | 巽