▲林辰阳接受记者采访

林辰阳,台湾卡门画廊经营者,收藏家。在20余年里,经手过鄞州籍著名画家、有“中国梵高”之称的沙耆作品几百幅,并掌握不少与沙耆有关的第一手资料。

本周,他为即将出版的《沙耆油画集》到鄞州,与相关人士交流,同时,接受了本报记者的独家专访。

55岁的林辰阳,经营卡门画廊已有30年。最初几年,他着重收藏20世纪画家的作品,如关良、卫天霖、许幸之等。

林辰阳说,最初听到沙耆的名字是在1995年,从一位美院老师那里。“那位老师介绍说,沙耆曾留学比利时,后来回到宁波乡下,他的画非常好。”

1996年,林辰阳在画家胡振宇的陪同下,在韩岭见到了已经82岁高龄的沙耆。“他看起来精神很不错,握手时,手很有劲,给我感觉是他还能画很多年。但当时他已经不大愿意跟人讲话,我们交流很少。”

那一次,林辰阳第一次亲眼看到了沙耆的两幅作品,都是静物,一幅画的是一堆散落的水果,另一幅是花瓶和苹果。在林辰阳眼里,这两幅作品兼具野兽派、印象派、表现主义等特征,又有着中国味道,形与色的运用成熟而自由。

这两幅作品后来成为他的藏品,他还专门为此设计了纪念卡片。此后20余年,收藏沙耆作品,寻访沙耆创作轨迹,研究沙耆的艺术现象,成为林辰阳工作的重头戏。

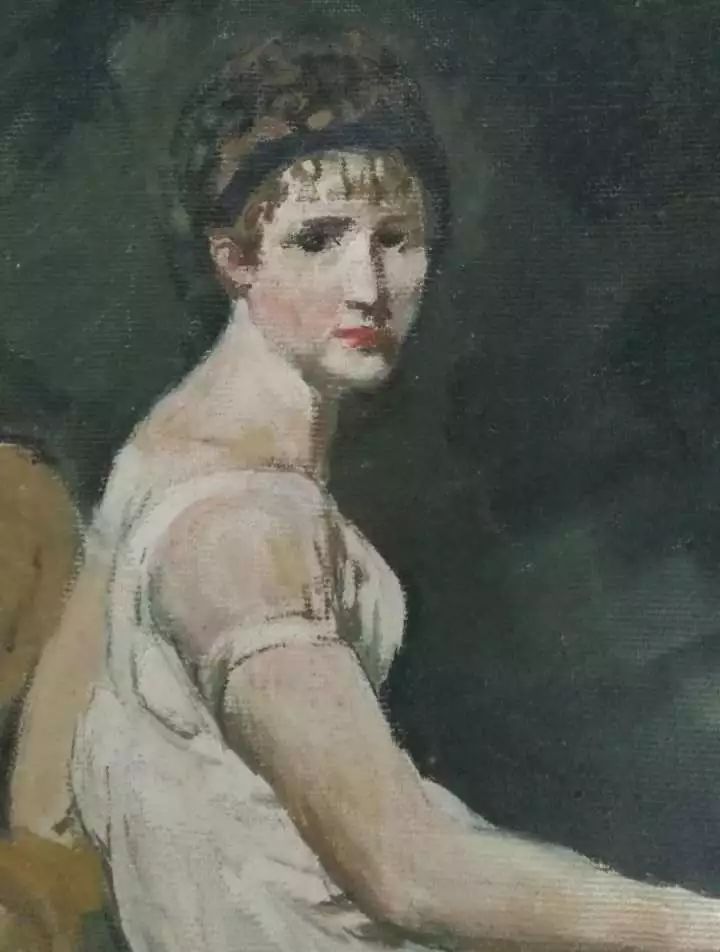

▲一张沙耆先生油画的局部

经过系统梳理和研究,林辰阳认为,留学比利时时期的沙耆,艺术创作历程可以分为三个阶段。第一阶段是留学的初期,那个时期,沙耆的创作有着明显学院派的风格,但同时,体现了他自身的追求。第二阶段,是沙耆创作中东西方融合特色较为显著的时期。他运用西方的语汇,画东方的题材,在他画笔下的仕女、“西厢记故事”、庙宇等,因东西方文化碰撞而具有独特魅力。

“沙耆的这一创作特色,受到西方艺术界的关注,我认为,这显示了他在艺术追求过程中很强烈的民族性,用现在的话说,就是坚持文化自信。”林辰阳说

林辰阳认为,沙耆在比利时的第三阶段,是他在欧洲名声大噪的时期,他一共在大型美术馆、私人博物馆等场所举办9个个展,展览的作品,让他赢得极大的声誉,作品也深受藏家欢迎。

就在不久前,拍卖了沙耆留学后期创作的一幅《裸女》,画上题写了李清照的《如梦令》,作品从1万欧元起拍,24.4万欧元成交。

林辰阳尤其惊奇沙耆回到家乡鄞州塘溪镇沙村最初几年的作品,沙耆创作的以他母亲、儿子同学、家里的厨房等生活中日常为题材的作品,无论功底,技术,还是迸射出的艺术激情,都令人惊叹。

林辰阳的藏品中,最广为人知的就是故居阁楼上那一批木板画,共11幅:“这些人物画充满了象征性,西方神话的题材,东方神韵的处理,而那些女性的脸庞都酷似他的夫人。”

在此后的40多年里,林辰阳认为沙耆的创作,经历着强弱变化和起伏。而在上世纪八九十年代,沙耆的创作依然有东西方融合的特色,而同时,他几乎已经完全丢弃了学院派的束缚,呈现出自己的东西。到1995年,他又迎来一个创作的上升期,色彩,趣味的追求,都非常独到卓绝。

“沙耆是很特别的,他的每幅作品,都有情感的倾注,很多作品中,体现人道主义的东西。”林辰阳说,在台湾,有一批沙迷,为沙耆作品的魅力而倾倒:“沙耆最打动我的是他一生中苍凉孤寂的底色,他因为精神疾病,反而让创作状态拥有了某种非理性的自由,是一般画家难以企及的。”

原名引年,又名贤菖,字吉留,1914年出生于鄞县沙村。

1937年,沙耆跟随徐悲鸿学画,并与毕加索等现代派画家同办展览。