文:恒大研究院 任泽平 熊柴 白学松

南开大学杜光瑜对本文数据整理有贡献

东北曾被称作“共和国长子”,但改革开放以来经济地位不断下滑,特别是近年来经济持续低迷、城镇化进程明显放缓、人口持续外流。根据恒大研究院

4

月报告《

中国城市发展潜力排名:

2019

》,东北有

30

座城市位列全国

200

名之后,占本区域地级单位个数的

83.3%

。东北怎么啦?“投资不过山海关”?如何走出颓势?

1 历史上的东北崛起:

从白山黑水到重工业基地

1.1

建国前的东北:

工业发展和人口大迁徙

1.2

改革开放前的东北:

共和国长子,辉煌的三十年

2 改革开放40年的东北:

从辉煌走向衰落

2.1

传统产业逐渐衰落,经济地位持续下降

2.2

常住人口走向负增长,老龄化日趋严重

3 东北为什么会衰落?

3.1

计划经济惯性大,营商环境较差

3.2

过度依赖资源和传统重工业,新兴产业发展不力

3.3

老龄化日趋严重拖累财政经济

3.4

地缘位置影响对外开放,气候寒冷制约经济发展

4 如何打破路径依赖,破解东北困境?

1

历史上的东北崛起:

从白山黑水到重工业基地

1.1

建国前的东北:工业发展和人口大迁徙

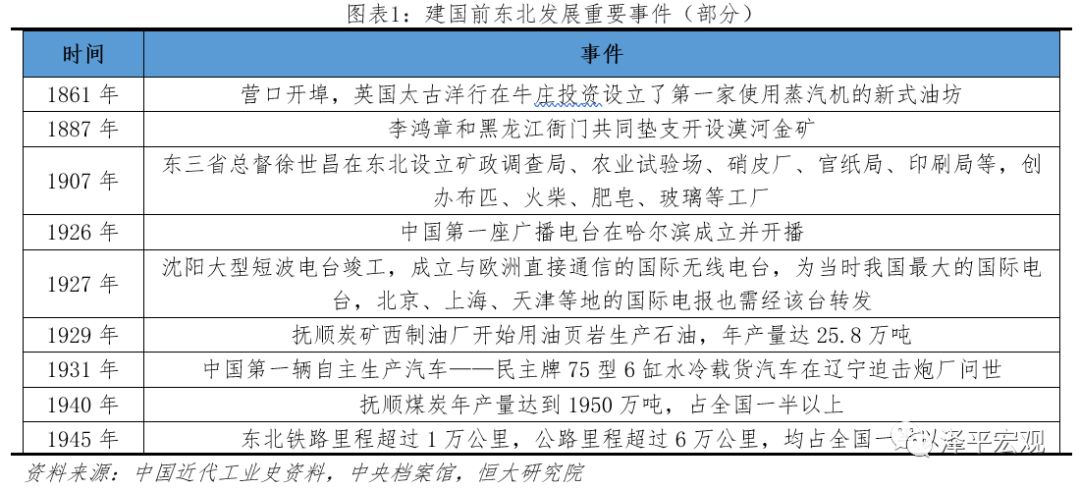

历史上,东北是少数民族的聚居地,地域辽阔,资源丰富,但经济社会发展相对落后。清军入关后,视东北为龙兴之地,乾隆五年清政府正式发布对东北的封禁令。东北的发展始于清末实施弛禁开放和大规模开发政策。梳理东北

19

世纪中叶以来发展史,可以将其大致分为清末、奉系军阀统治时期、伪满时期、改革开放前和改革开放后五个阶段。

2007

年《东北地区振兴规划》将东北范围划定为辽宁、吉林、黑龙江和内蒙古呼伦贝尔市、兴安盟、通辽市、赤峰市和锡林郭勒盟等,考虑到统计的方便,本文对东北的地域界定限于辽宁、吉林、黑龙江三省。

1

)清末东北开禁放垦、大规模人口闯关东;

并且随着列强资本流入,东北工业萌芽并呈现出外资势强、官资不足、民资弱小格局;

1860-1911

年东北人口从不到

400

万大幅增至约

1840

万人。

东北丰富的土地、森林、矿产等资源决定其成为东亚、北亚各大势力的必争之地,但

1860

年前东北人口稀少、仅不到

400

万。列强的虎视眈眈使清政府从

1860

年开始逐步对东北开禁放垦,鼓励关内民众移民实边。为躲避内地战乱和饥荒,大量关内人口流入东北,大规模的“闯关东”由此开始。随着

1895

年《马关条约》、

1896

年《中俄密约》、

1898

年《中俄旅大租地条约》等不平等条约签订,俄、日、德、美等外国资本进入东北,投资铁路、工矿等企业,官办工业和民族工业也相继兴起。东北逐渐形成以油坊业、面粉业、烧锅业等轻工业为主的产业结构,同时煤炭、金属矿业也有一定程度发展。在此期间,由于列强操纵资金、交通以及重要资源,官办企业技术不足但有政府后台,民族资本发展有限。根据《中国人口史》(侯杨方,

2001

年),

1911

年东北已有约

1840

万人,占全国的

3.3%

。

2

)奉系军阀统治时期,东北初步形成了以钢铁、煤炭为中心的重工业体系,以纺织、食品工业为中心的轻工业体系;

1930

年东北人口增至

2703

万,占全国的

6.4%

。

奉系集团统治时期,当局除鼓励发掘荒地边地、积极发展农业外,还大力进行工业建设,采矿业、机械制造业、纺织业、面粉业、航运业等得到空前发展,东北初步形成了以钢铁、煤炭为中心的重工业体系,以纺织、食品工业为中心的轻工业体系。具体来看,采矿业方面,建成阜新煤矿、鹤岗煤矿、黑松林锰矿、实马川金矿等;钢铁与机械制造方面,建成大亨铁工厂、东三省兵工厂、皇姑屯修车厂等。根据《中国资本主义发展史》(许涤新、吴承明,

2003

年),

1931

年东北共有铁路

5584

千米,其中自有铁路

1718

千米,占全国自有铁路的

18%

。沈阳成为东北铁路枢纽,五条铁路通向朝鲜、苏联、北京、阜新和大连。工业快速发展使东北成为热土,对劳动力的需求日益增加,大量人口继续流向东北。根据《中国人口史》,

1930

年东北人口增至

2703

万,占全国的

6.4%

。

3

)伪满时期,直接服务于日本殖民掠夺和战争资源供应的重工业畸形崛起

;

到

1947

年,东北人口再增至约

3700

万人,占全国的

8.6%

。

1931

年“九一八事变”之后,日本帝国主义炮制了伪满傀儡政权,为将东北经济捆绑在其侵略战车上,全力推动军事工业的发展,并将其定位经济发展的“重点主义”。日伪

1937

年启动第一个产业开发五年计划,重点发展军需工业,并加强对铁、煤及有色金属等资源掠夺,在总投资

24.7

亿元中重工业达

12.9

亿元,占比超过

52.2%

。之后,重工业比重继续上升,

1940

年为

75.4%

,

1942

年为

78.5%

,

1943

年为

79.2%

。根据《东北工业化研究》(石建国,

2006

年),

1943

年东北以占中国

11.1%

的土地和

10.0%

的人口生产了占全中国

49.5%

的煤、

87.7%

的生铁、

93%

的钢材、

78.2%

的电和

66%

的水泥。该时期,大量关内人口继续流入东北。《中国人口史》虽未公布

1945

年东北人口数据,但公布

1947

年约

3700

万,约占全国总人口的

8.6%

。第二次世界大战结束前后,日本对东北工业进行了有意识地破坏,苏联击败日本关东军后也大肆拆运工矿设备回国,但东北依旧保留了一定的工业基础。

1.2

改革开放前的东北:共和国长子,辉煌的三十年

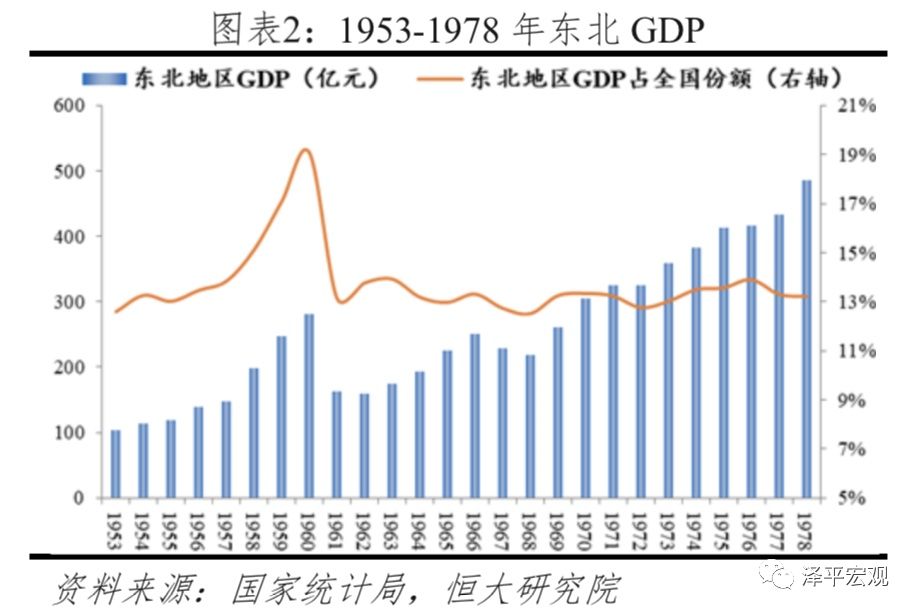

改革开放前,由于前期工业积累、资源丰富及毗邻苏联等,东北逐渐发展为中国的重工业基地,成为“共和国长子”,形成辽宁以钢铁、机械制造为主,吉林以化学工业为主,黑龙江以机械、电力工业和军事工业为主的产业格局。

东北尽管在第二次世界大战结束前后饱受摧残,但仍有较为完整的重工业体系,加之石油、煤矿、森林等资源丰富,依托毗邻苏联的地缘条件在建国后享受了足够的政策倾斜和资源投入,战争中遭到破坏的经济迅速恢复,成为了“新中国工业的摇篮”,被誉为“共和国长子”。“一五”计划期间,中央将苏联援建

156

个重点项目中的

57

项安排在东北三省,其中辽宁

24

项、黑龙江

22

项、吉林

11

项。“

156

工程”最终实施的项目为

150

个,实际完成投资

196.1

亿元,东北完成投资占

44.3%

,逐渐形成了辽宁以钢铁、机械制造为主,吉林以化学工业为主,黑龙江以机械、电力工业和军事工业为主的产业格局。

1960

年代,大庆油田的发现和开采极大地推动了东北石油、化工业发展,一批大型石化企业、铁路和输油管道网由此兴建。布局在东北的钢铁、能源、重机械、化工、汽车等重工产业,奠定了我国工业化的基础,代表国企有鞍山钢铁、长春一汽、沈阳机床、哈尔滨汽轮机厂等。

1952-1978

年东北

GDP

份额从

12.4%

增至

13.2%

,辽宁、黑龙江

GDP

长期位列全国前十,其中辽宁

GDP

长期位居全国前三、一度位居第一;

虽然该时期人口流动受限,但东北依然成为全国人口集聚的核心,

1949-1978

年人口占比从

7.1%

增至

9.0%

。

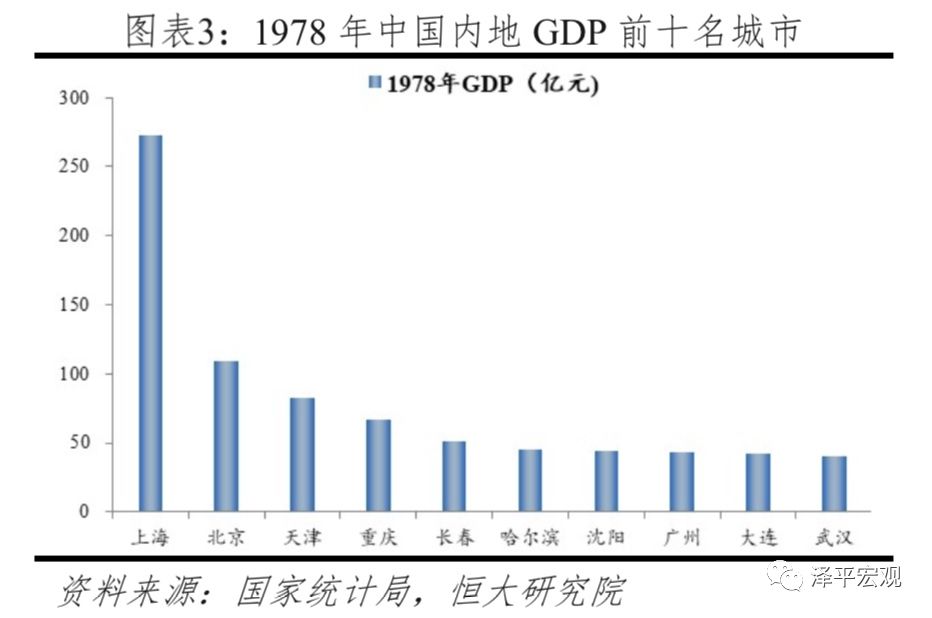

经济方面,

1952-1978

年东北

GDP

从

84

亿元增至

486

亿元,

GDP

份额从

12.4%

增至

13.2%

,辽宁、黑龙江

GDP

一直位列全国前十,其中辽宁

GDP

长期位居前三、甚至在

1954-1959

年位列全国第一。到

1978

年,辽宁、黑龙江、吉林

GDP

分别位列第

3

、

8

、

18

位,长春、哈尔滨、沈阳、大连

GDP

位列中国内地城市前十。人口方面,改革开放前中国人口流动受限,但因重工业布局,东北仍然成为该时期全国人口集聚的核心。

1949-1978

年,东北人口从

3851

万增至

8673

万,人口占比从

7.1%

增至

9.0%

。这段时期,东北取得了伟大成绩,但是政企不分、预算软约束、吃大锅饭、效率低下等计划经济体制弊端也日益严重,给改革开放后东北衰落埋下了种子。

2.1

传统产业逐渐衰落,经济地位持续下降

改革开放后,中国东南沿海地区率先发展,而东北则逐渐衰落;

1978-2018

年,东北工业总产值份额由

18.3%

下降至

5.6%

,

GDP

份额由

13.2%

下降到

6.3%

。

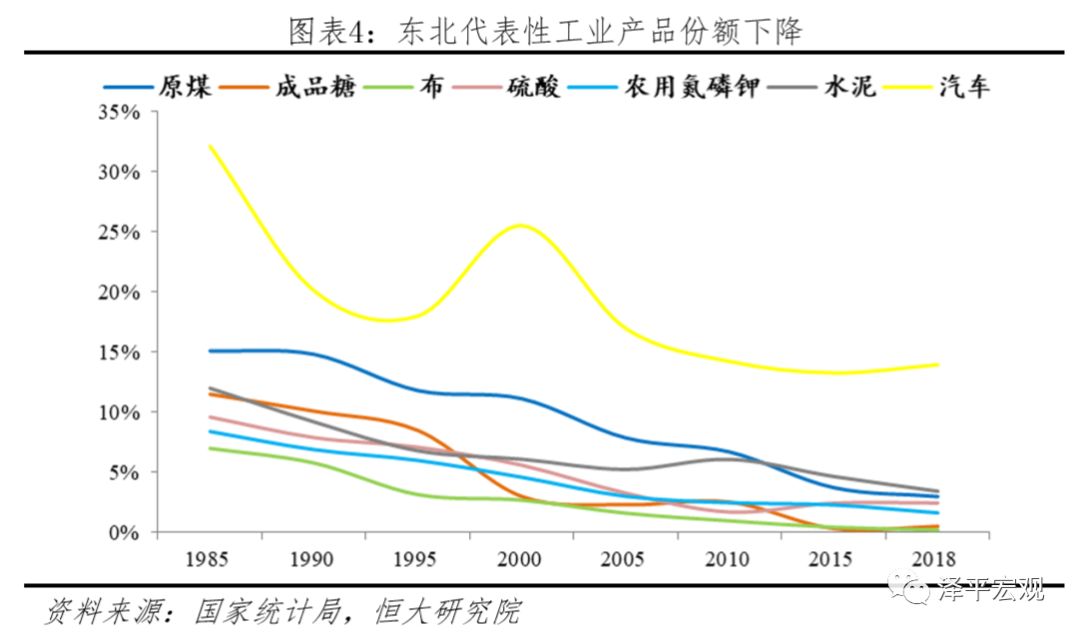

改革开放初期,中国首先于

1980

年在深圳、珠海、厦门、汕头设立“经济特区”,

1984

年批准

14

个沿海开放城市中东北只有大连入选。当深圳从小渔村逐渐崛起,上海借助浦东开发大步发展,东北则逐渐衰落。

1978-2018

年,东北工业总产值份额由

18.3%

下降至

5.6%

;其中,原煤、成品糖、氮磷钾化肥、硫酸、水泥等工业品

2018

年产量份额不足改革开放初期的

1/3

。曾被称作“东方鲁尔”、“共和国装备部”的沈阳市铁西区是东北传统产业逐渐衰落的一个缩影,

1970

年代沈阳市

99

家大中型国企中的

90

家都集中于此;

1980

年代后期铁西区逐步衰退,

1986

年沈阳防爆器械厂破产倒闭,这是新中国成立后第一家正式宣布破产的公有制企业。

1990

年代大量国企亏损、裁员、倒闭,出现工人“下岗潮”;其中,

1998-2000

年东北下岗职工数合计达

504

万人,占当时全国总下岗人数的约

1/4

。

2003

年开始的东北振兴战略让之后十年的东北经济有所回暖,但由于经济数据挤水分、资源价格暴跌、去产能等,

2013-2018

年东北名义

GDP

年均增长率仅为

0.7%

,远低于全国的

8.7%

。

2003

年国家提出振兴东北老工业基地的战略,通过《关于实施东北地区等老工业基地振兴战略的若干意见》,强调“坚持深化改革、扩大开放,以改革开放促调整改造”;

2009

年国务院出台《关于进一步实施东北地区等老工业基地振兴战略的若干意见》,明确提出“优化经济结构,建立现代产业体系”;

2012

年国务院通过《东北振兴

“

十二五

”

规划》,强调“坚持把产业转型升级作为推动东北地区全面振兴的主攻方向,加快转变经济发展方式”;

2013

年国家发改委印发《全国老工业基地调整改造规划

(2013-2022

年

)

》,其中包括东北

27

个城市及地区,占全国的

22.5%

;

2016

年国务院通过《东北振兴

“

十三五

”

规划》,强调“要坚持把着力完善体制机制作为治本之策”。

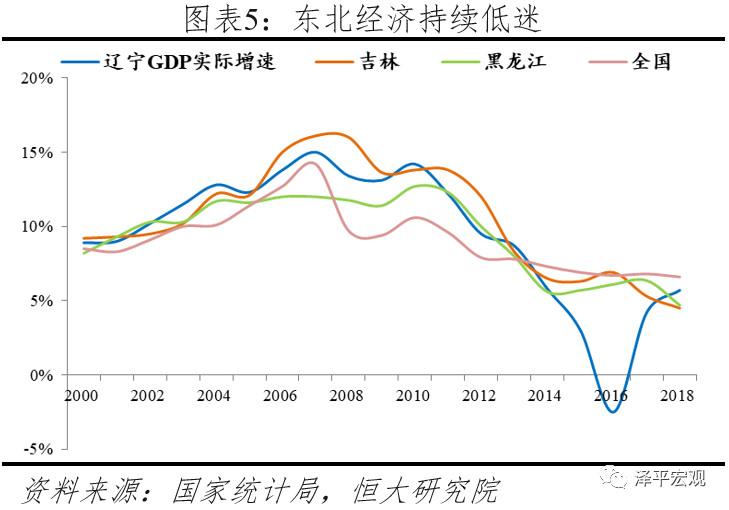

上述举措让东北经济在之后十年有所回暖,但并未挽回颓势。

2003-2012

年,以煤炭、钢铁、汽车制造等为主的东北

GDP

份额由

9.3%

波动上升至

9.4%

,名义

GDP

年均增速为

16.5%

,略高于全国的

16.4%

。

2011

年之后,在经济增速换挡、供给侧结构性改革背景下,中国经济增长逐渐放缓,但东北经济明显失速。

2013-2018

年,东北

GDP

份额由

9.2%

骤降至

6.3%

,名义

GDP

年均增长率仅为

0.7%

,低于全国的

8.7%

。

2018

年,辽宁、黑龙江、吉林

GDP

分别下滑至第

14

、

23

、

24

位。实际上,

2013

年以来东北经济失速除了与煤炭等资源价格暴跌、去产能有关外,还与经济数据挤水分有关,“如果不是当初吹得高,现在也不会掉这么厉害”。以最早公开确认数据造假的辽宁为例,

2014

年中央巡视组首轮巡视辽宁时指出,“辽宁全省普遍存在经济数据造假问题”。东北经济数据挤水分涉及

GDP

、固定资产投资、财政等。从财政收入看,

2014-2015

年辽宁地方财政收入与

GDP

比例由

11.2%

骤降至

7.4%

;从固定资产投资看,东北

2015

年下降

11.2%

,

2016

年下降

23.5%

,在

2017

年实现

2.8%

的增长。

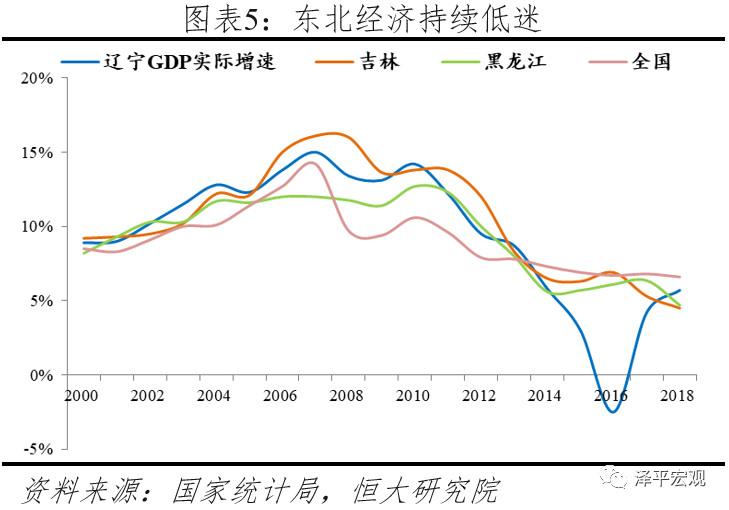

近年来东北经济持续低迷、城镇化进程明显放缓、创新能力弱,尚未找到可持续的经济驱动力,疑似落入中等收入陷阱。在经济增长方面,

2018

年辽宁、黑龙江、吉林

GDP

实际增速分别为

5.7%

、

4.7%

、

4.5%

,在

31

个省份中分别位列第

27

、

29

、

30

名,明显低于全国的

6.6%

。在财政收入方面,

2018

年辽宁地方财政收入增速为

9.3%,

高于全国的

6.2%

,但黑龙江、吉林分别为

3.2%

、

2.5%

,位列第

27

、

28

位。在城镇化进程方面,东北城镇化率从建国初至

2000

年多数时期高于全国平均水平

10-15

个百分点,而

2005

年以来东北城镇化进程明显放缓,

2005-2018

年辽宁、黑龙江、吉林城镇化率分别年均提高

0.7

、

0.5

、

0.4

个百分点,慢于同期全国的

1.3

个百分

点;2018年辽宁、吉林、黑龙江城镇化率分别为68.1%、57.5%、60.1%,而全国为59.6%。

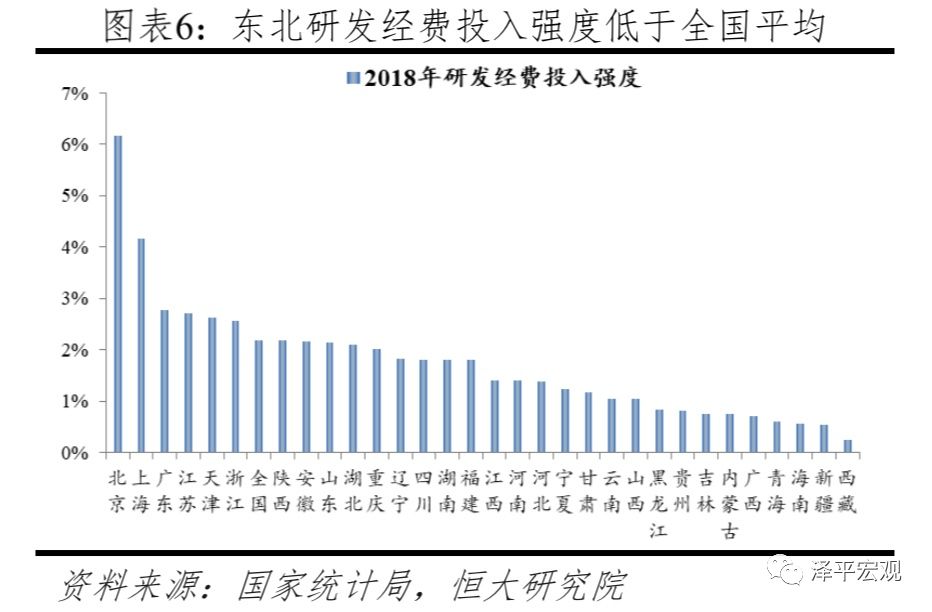

在创新方面,

2018

年辽宁、黑龙江、吉林研发经费投入强度分别为

1.8%

、

0.8%

、

0.8%

,分别位列第

13

、

24

、

26

名,低于全国平均

2.2%

;

2018

年辽宁、黑龙江、吉林每万人发明专利授权量分别为

1.7

、

1.1

、

0.9

件,低于全国平均

3.1

件。

人随产业走、人往高处走,东北没落还体现在了“用脚投票”的人口上:

东北户籍人口、常住人口分别在

2010

、

2015

年陷入负增长,

2011

年以来小学生数大幅负增长;

1978-2018

年东北常住人口占全国比重由

9.0%

下降到

7.8%

,且老龄化日趋严重。

东北经济衰落、企业效益下滑,员工工资低,对人的吸引力不足。从人口普查及小普查资料看,

1982-2018

年,黑龙江、吉林人口持续净流出,辽宁

2010

年后人口开始净流出。

1978-2018

年东北常住人口由

8673

万增至

1.1

亿,但占比由

9.0%

降至

7.8%

,

2015

年开始东北常住人口陷入负增长,其中黑龙江、辽宁、吉林先后从

2014

、

2015

、

2016

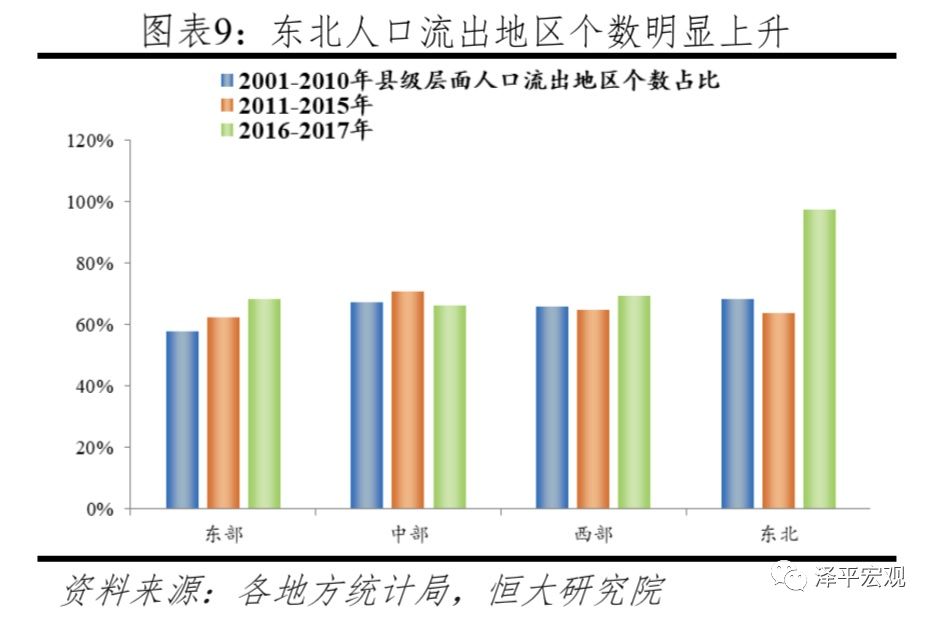

年开始负增长。在县级层面,东北人口流出地区个数占比从

2001-2010

年的

68.4%

激增至

2016-2017

年的

97.7%

。东北户籍人口从

2010

年开始减少,其中辽宁、吉林、黑龙江先后从

2010

、

2010

、

2012

年开始减少。

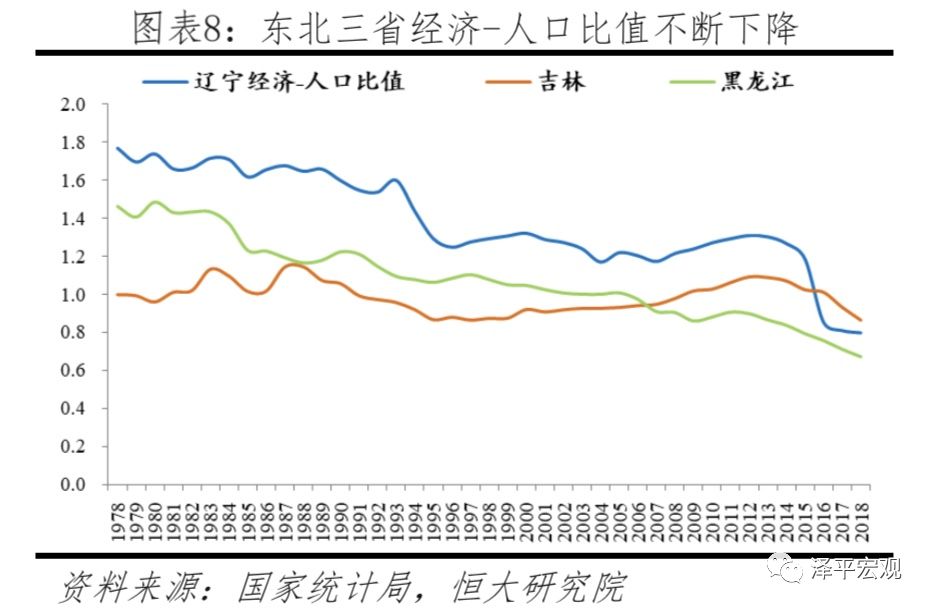

2018

年辽宁、吉林、黑龙江经济份额与人口份额比值分别为

0.80

、

0.86

、

0.67

,意味着东北人均收入远低于全国平均水平,未来人口将继续净迁出。

从人口自然增长看,因城镇化水平较高、计划生育执行严格、年轻劳动力外流等,东北三省生育率长期显著低于全国水平,这也是东北常住人口和户籍人口陷入负增长的一个重要原因。从未经修正的总和生育率看,

1982

年辽宁、吉林、黑龙江分别为

1.77

、

1.84

、

2.06

,低于全国的

2.58

。随着年轻劳动力持续往外流出,东北生育率继续快速下降,

2000

年破

1.0

,

2015

年辽宁、吉林、黑龙江分别为

0.74

、

0.76

、

0.75

,低于全国的

1.05

。辽宁、黑龙江自然增长率分别在

2011

年、

2015

年由正转负,吉林仅略大于

0

;

2018

年辽宁、吉林、黑龙江分别为

-0.10

‰、

0.36

‰、

-0.69

‰,远低于全国的

3.81

‰。

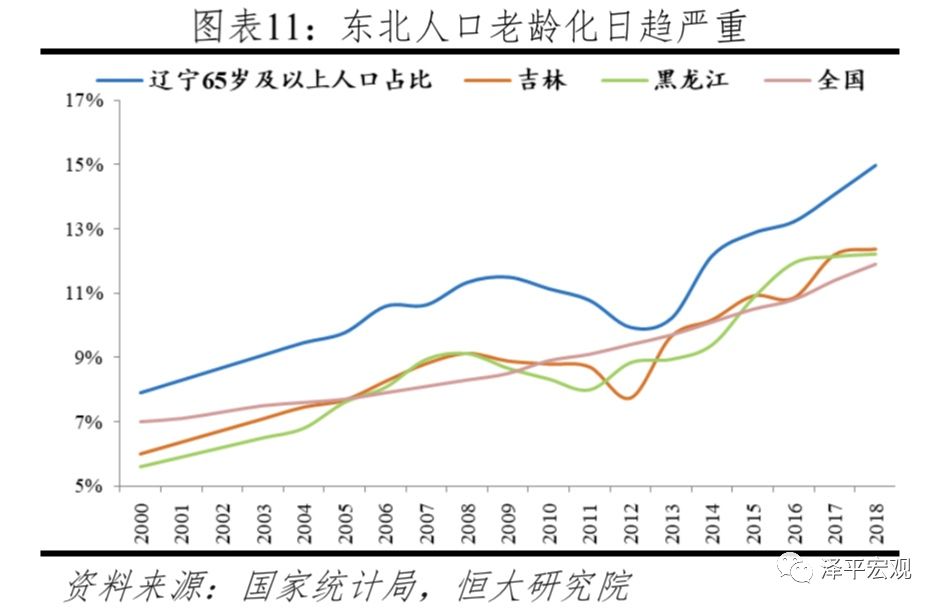

从人口结构看,东北老龄化严重,小学生数明显负增长。由于年轻劳动力流失、生育率超低,东北人口老龄化速度、程度均快于、高于全国平均水平。

2000-2018

年东北

65

岁及以上人口占比由

6.6%

上升到

13.4%

,辽宁、吉林、黑龙江分别由

7.9%

、

6.0%

、

5.6%

升至

15.0%

、

12.4%

、

12.2%

,而同期全国从

7.0%

升至

11.9%

。

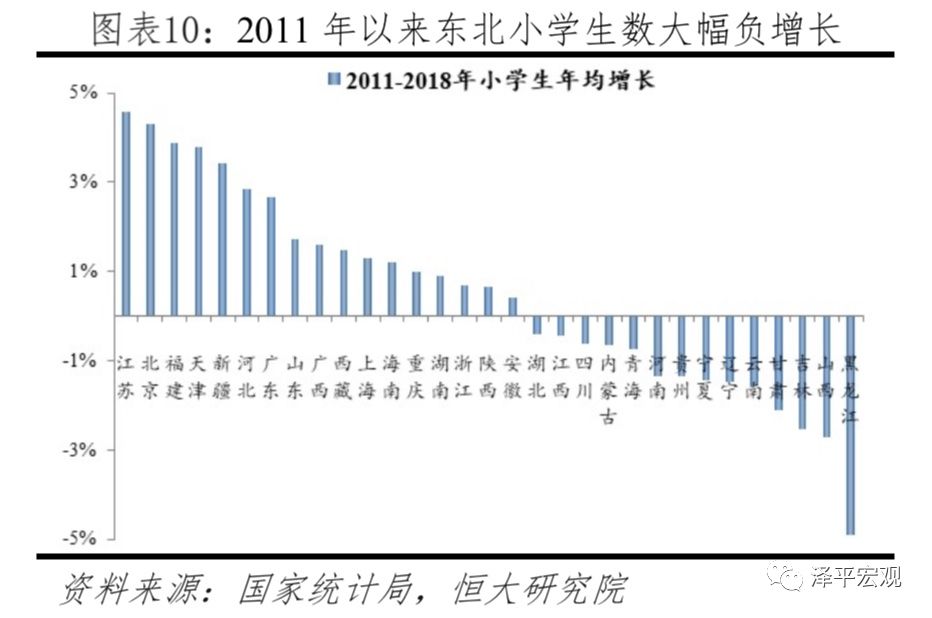

2011-2018

年东北小学生数年均增速为

-2.86%

,分别低于全国、东部、中部、西部的

0.58%

、

2.66%

、

-0.59%

、

-0.10%

。中国小学生数经历了

1960

年、

1975

年、

1997

年三次高峰,此后由

1997

年的

13995

万逐年下降到

2013

年的

9361

万,后回升至

2018

年的

10339

万。

2011

年以来东北小学生数明显负增长一方面是因为年轻人口大量流失、东北出生率低,另一方面是因为在外工作的年轻人把小孩迁出东北。

东北逐渐衰落的原因在于陷入了“计划经济惯性大——营商环境差——民营和新兴经济发展不足、年轻人口外流——经济不振、财政紧张——营商环境差……”的负向循环。

3.1

计划经济惯性大,营商环境较差

由于进入计划经济最早、退出计划经济最晚、执行计划经济最彻底,东北计划经济惯性大、体制机制包袱重,导致营商环境较差,低效国企占据大量资源、民营经济发展不足,人们观念趋于保守,制约经济活力。

1

)由于东北最早解放、毗邻苏联,计划经济体制最先在东北扎根;改革开放前期为保证从计划调节到市场调节的平稳过渡,实行价格双轨制,大部分地区工业品价格逐渐放开,但东北主产的煤炭、原油、基本化工原料等仍由国家统一调配;直到

1993

年除了电力、通讯等少数实行政府定价的产品,绝大部分生产资料和生活资料价格放开由市场调节,才完成从双轨价格向单一市场价格体制的过渡。在长期计划经济模式下,东北成为全国执行计划经济最彻底、体制坚冰最深厚的地区。

2

)东北计划经济惯性大、体制机制包袱重。从企业角度看,过去国企大办社会,对职工的生老病死全面负责,涵盖家属区“三供一业”(供水、供电、供气及物业)、教育医疗服务、离退休人员社会保障和企业职工安置等,加之政企不分、预算软约束、吃大锅饭、效率低下等计划经济体制弊端,导致国企负担重、竞争力弱。从政府角度看,一些政府官员“官本位”观念根深蒂固,讲究行政级别和层级,长官意志、权力至上观念和依附意识及其现象较严重。从国有控股工业企业资产占工业总资产的比例看,

2005

年辽宁、吉林、黑龙江分别为

67.1%

、

78.9%

、

84.1%

,高于全国的

55.4%

、江苏的

26.7%

、浙江的

25.0%

;经过一系列国企改革,到

2018

年辽宁、吉林、黑龙江分别为

54.5%

、

71.9%

、

73.2%

,依旧高于全国的

48.7%

,更远高于江苏的

22.4%

、浙江的

23.5%

。

3

)一些地区一度“吃拿卡要”,低效国企挤占民企发展需要的大量要素资源,营商环境与沿海发达地区差距明显,部分舆论称“投资不过山海关”。一方面,国企与政府关系密切,享受政策倾斜,例如政府采购和市场准入等;另一方面,国企受政府隐性担保,金融机构也愿意为其提供充足且廉价的资金支持,客观上对民企造成挤出,加剧民企融资难、融资贵,尤其是民营中小微企业处于企业规模和融资身份歧视双重劣势。从企业法人与机关事业法人数量比例看,

2017

年辽宁为

13:1

,吉林为

6:1

,黑龙江为

7:1

,远低于江苏的

43:1

、浙江的

39:1

、广东的

30:1

以及山东的