第91届奥斯卡早已尘埃落定,在受到瞩目的最佳外语片提名中,我们看到年度爆红的《小偷家族》、《罗马》、《迦百农》。

以及国内名气稍次,但仍在豆瓣上有1.8万多人评价的《冷战》。

但还有一部提名作品,在豆瓣上稍显冷门,但观众口碑极高,在豆瓣上有着8.6分的评分。

它就是——

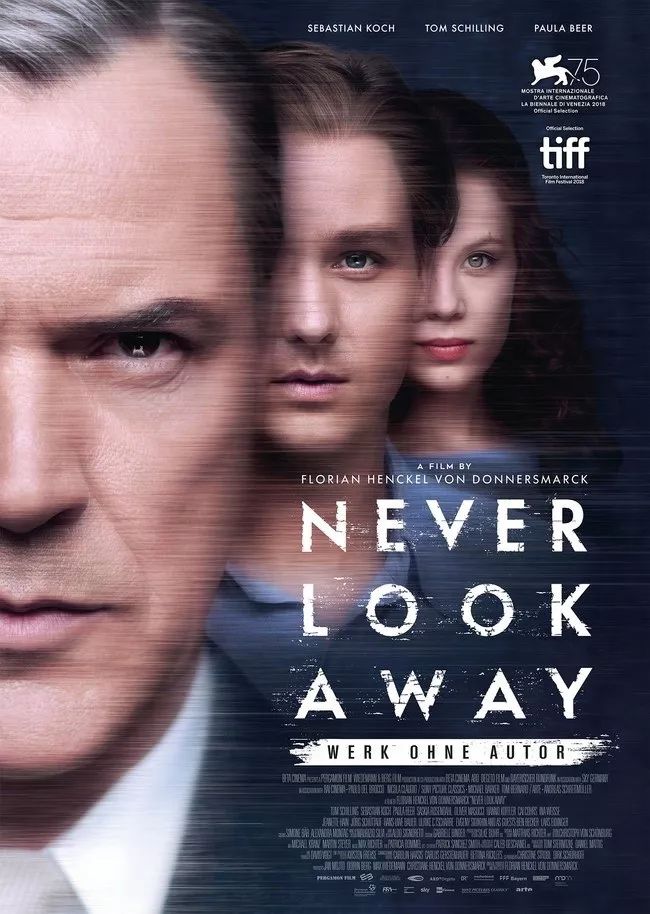

《无主之作》

Werk ohne Autor

导演

弗洛里安·亨克尔·冯·多纳斯马尔克

,乍一看名字非常陌生。

但他拍的

《窃听风暴》

,这部获奥斯卡最佳外语片的经典作品,肯定不少人都看过。

《窃听风暴》以二战后东德历史为背景,讲述了国安局情报员改变立场,开始保护上级要求他侦察的东德作家吉欧德瑞曼的故事。

这位导演的作品少而精,13年来只有三部作品问世。

在拍摄了《致命伴旅》这部不算成功的商业片后,冯·多纳斯马尔克回到他擅长的政治历史题材,于是有了《无主之作》的问世。

从情节上看,《无主之作》简直是经典励志片的走向。

它讲述了画家

库尔特·巴奈特

从童年到青年成名的人生经历,勾勒出一位现代艺术家的创作史。

故事时间跨越近三十年,从纳粹德国到冷战时代的东西德分裂时期。

电影分为三部分,库尔特的童年以及他在从东德到西德的求学时期与创作经历。

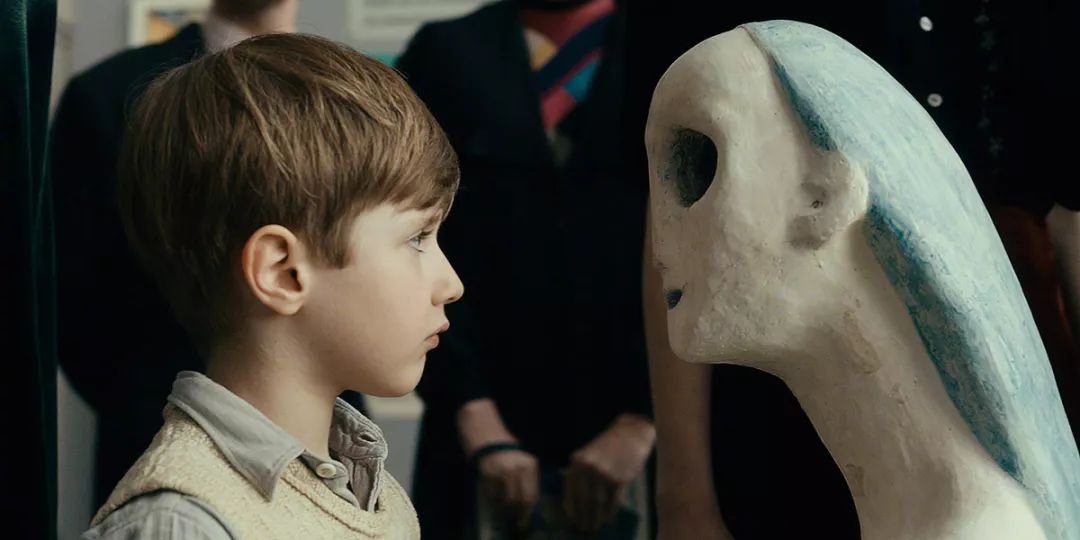

励志主人公总有一个悲惨的身世。

在库尔特小时候,疼爱他的姨妈因为得了对希特勒的狂热症被送进精神病院,在纳粹丧失人性的种族优化政策下送进毒气室。

他的许多亲人也在战争中丧生。

父亲在战时被迫加入纳粹党,战后因为纳粹身份丢了教师工作,只能做清洁工维持家计,不久就因不堪受辱自杀。

此后,姨妈对他的艺术熏陶、战争的创伤记忆伴随了他的一生,也成为他最重要的灵感源泉。

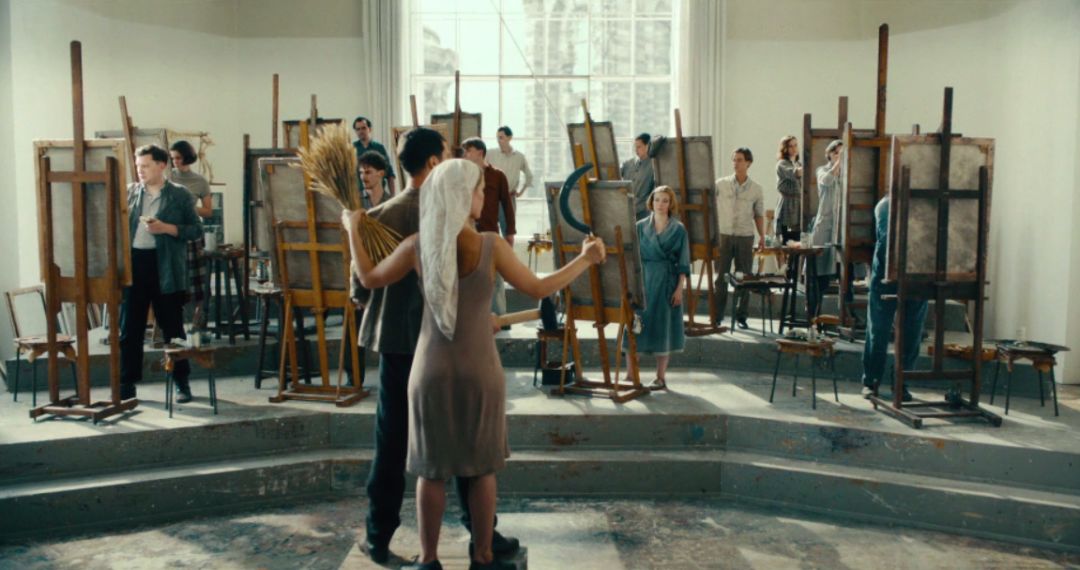

库尔特在战后进入印刷厂工作。

别人画标志牌需要用模具比划半天,他可以只凭一把刷子又快又准地画出标准印刷体,厂长赏识他的才华,把他推荐进东德的美术学校。

在这里,他的人生发生了重大转折。

他找到了一生挚爱,和库尔特的姨妈容貌相近又碰巧同名的

伊丽莎白

。

两人一见钟情,干柴烈火,很快就私定终身。

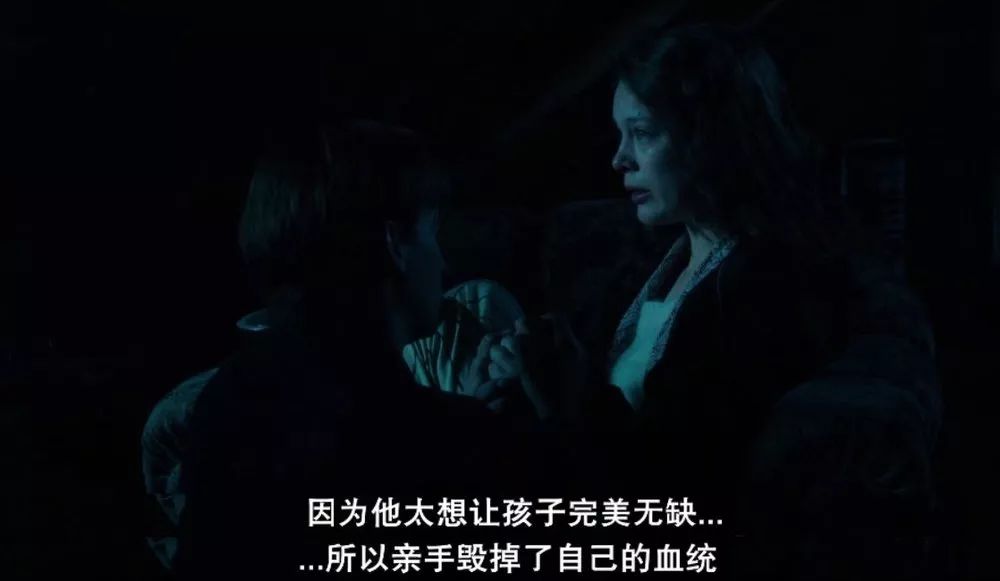

他们不知道的是,伊丽莎白的父亲,就是当年把库尔特的姨妈判为对帝国毫无价值的废人,送进集中营的纳粹医生。

这个

齐德班教授

是个坚定的基因优化拥护者,他判定库尔特和自己女儿不能生出有价值的后代,为了阻止女儿与库尔特的婚事,甚至亲自给怀孕的女儿堕胎。

以至于后来,自己的女儿差点丧失生育能力。

看到这里,很多观众都翘首以盼,在真相大白后来一段狗血撕逼大戏,从而牵扯出二战对人的伤害,由此引出对战争的反思。

可惜观众们要失望了。

如果真是这样一出八点档家庭伦理剧的设定,这部电影大概也拿不了奥斯卡提名。

导演别具匠心地采用

反高潮

的处理方式。

到最后,库尔特也不知道岳父是杀死姨妈的凶手。

而齐德班教授始终逍遥法外,改换面孔成了社会主义的拥护者,事业风生水起。

事实上,导演打破了德国电影界拍摄二战题材的成规,没有按照标准的走向设置情节,战争创伤的描写和批判被淡化了。

这种标新立异使德国电影界一片哗然。

柏林电影节表示不想要这样的作品

,一名德国女记者当众质疑导演的创作。

但这样的安排,也是出于对真实历史的尊重。

导演称,他希望以自己的视角重新检视这段历史。

电影的后半部分着重于库尔特追求艺术的过程,而不是继续深入讨论二战对人的伤害。

东德的艺术方针是“社会主义现实主义”,它对现代艺术全盘否定,要求艺术家抛弃“我”,投入到描绘革命和人民的创作中。

库尔特每天在东德画的,是拿着镰刀铁锹的农民、伟人的头像,是色彩鲜艳而单调的装饰画、宣传画,在他看来,这都不是真正的艺术。

画这些作品无法让他表达真正的“我”。

不满于东德的社会主义现实主义艺术方针,库尔特携妻子逃到了西德,在杜塞尔多夫学习现代艺术。

起初,在西德现代主义的氛围熏陶下,库尔特画出了很多独特的现代主义作品。

但这些作品统统被他的老师否定了。

老师对库尔特讲述了自己在二战中的遭遇。

他作为德军空军值机员,坠机后被轰炸对象的鞑靼人搭救,和他们生活了一年。

这段刻骨铭心的记忆,让他真正活了过来,成就了他的艺术,他的存在。

而库尔特的这些作品,

虽然精致,却没有“我”的存在。

在故事的最后,库尔特创作出真正打动人心的作品,并在好友的帮助下举办了画展。

表面上看,这就是一个身世凄苦的天才在好友、爱人、恩师的帮助下爱情事业双丰收的励志故事。

导演依照线性的叙事时间顺序,用完美的叙事节奏,有条不紊地讲述了从库尔特的童年到青年,一步步的人生经历与成长过程。

镜头语言精致而平稳,将一幕幕故事娓娓道来。

故事和拍摄手法都再传统不过,却也赏心悦目,浪漫而真挚。

反戏剧冲突的情节设置,使剧情没有太大的冲突。

每当观众提心吊胆,以为要发生冲突时,情节总不遂其愿。

你以为库尔特要千辛万苦才能获得画画的机会,结果他没怎么被刁难就进了学校,还成了众星捧月的优等生。

你以为岳父一家要百般阻挠,棒打鸳鸯,结果伊丽莎白的父母要搬到西德,无奈之下把女儿交付给库尔特,两个人顺理成章结了婚。

你以为主角逃离东德要撞上灾祸时,两个人有惊无险地顺利逃走,开始新生活。

除了艺术的瓶颈,库尔特基本上没碰到挫折。

让人觉得,主角的成功之路未免太过简单,似乎其中的小困难都是他一帆风顺的成功之路上的点缀,最后总以顺利解决收场。

其实这正是导演的良苦用心,库尔特的人生经历为表象,对

艺术的思考为内核。

二者互为表里,相互支撑。

主角的人生经历,潜移默化地构成他的艺术思想。

电影的题目点明了中心——何为

《无主之作》

?

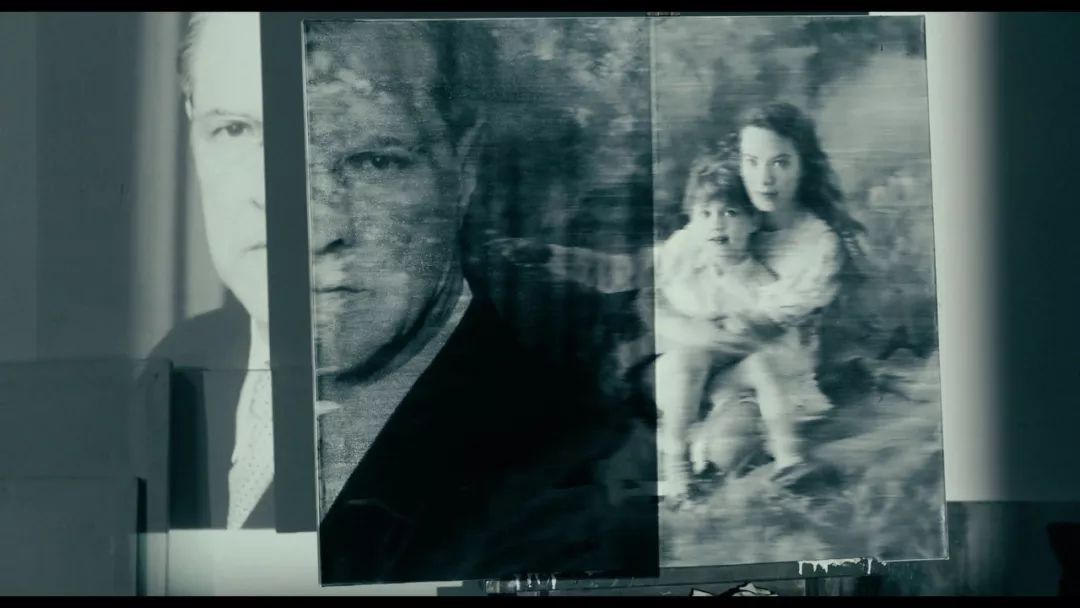

库尔特最后创作的画作,都是对照片的模糊临摹。

一幕幕人和事,在他笔下成了模糊的影子,就像在历史的冲刷下,逐渐支零破碎的无主记忆。

随机的照片,在他的画笔下呈现出不可名状的真实感。

他对真实的追求,源于最本真的,潜藏于潜意识的记忆。

来自伊丽莎白姨妈被带走前的最后一句话:

“永远不要把目光移开”

,因为

“所有真实的东西,都是美好的。

”

纳粹德国时期,现代艺术被称作“堕落艺术”,只有体现德意志民族伟大精神的作品才是允许存在的。

在苏联老大哥统治的东德,抒发个性的艺术不被允许,画画是小布尔乔亚才做的事。

类似毕加索这样的作品被认为是堕落的,被公开批判。

在资本主义的西德,绘画被认为是过时的东西,只有新的才是好的。

这些艺术思想,其实都是在特定意识形态控制下的产物,

真正的“我”被扼杀了,被埋没在口号、标语、宣传画和流行之下。

这样的作品也是“无主之作”,但它们没有“我”的支撑,注定是一个空壳。

库尔特要做的,是用自己的方式追求“我”。

而选择表达真正的“我”,就是表达真实。

正如老师教导库尔特的话:

“笛卡尔(René Descartes)曾经怀疑一切,怀疑所有产生幻觉、欺骗、想象的事物,而最终这一切思考产生的不确定性,被他称之为‘我’。

”

一幅幅模糊不清的画,就是真实的自我——那些被时间冲刷下模糊不清的记忆。

这也无形中与导演的意图呼应:

拨开政治是非的迷雾,把最真实的历史呈现出来。