如今,微针技术也成为了医工交叉界的“老生常谈”。自1976年首次提出之后,经历了几十年的发展,从最初的简单概念到如今广泛应用于药物递送、疫苗接种甚至细胞治疗,这些看似“不可能”的创新,其实正是微针技术的魅力所在,它不是简单的“微创针头”,而是一个充满可能性的平台。

微针似乎已经走到了创新的瓶颈期,但当我们重新翻阅那些子刊学术时,却发现微针的创新之路似乎远远未结束,甚至可以说,它正在以一种全新的姿态,重新定义我们对医疗技术的认知。

基于此,本期EFL为大家带来了近期发表在各个子刊上的微针文献汇总,这些应用包括微针智能释药、微针抑疤痕、微针电极等。

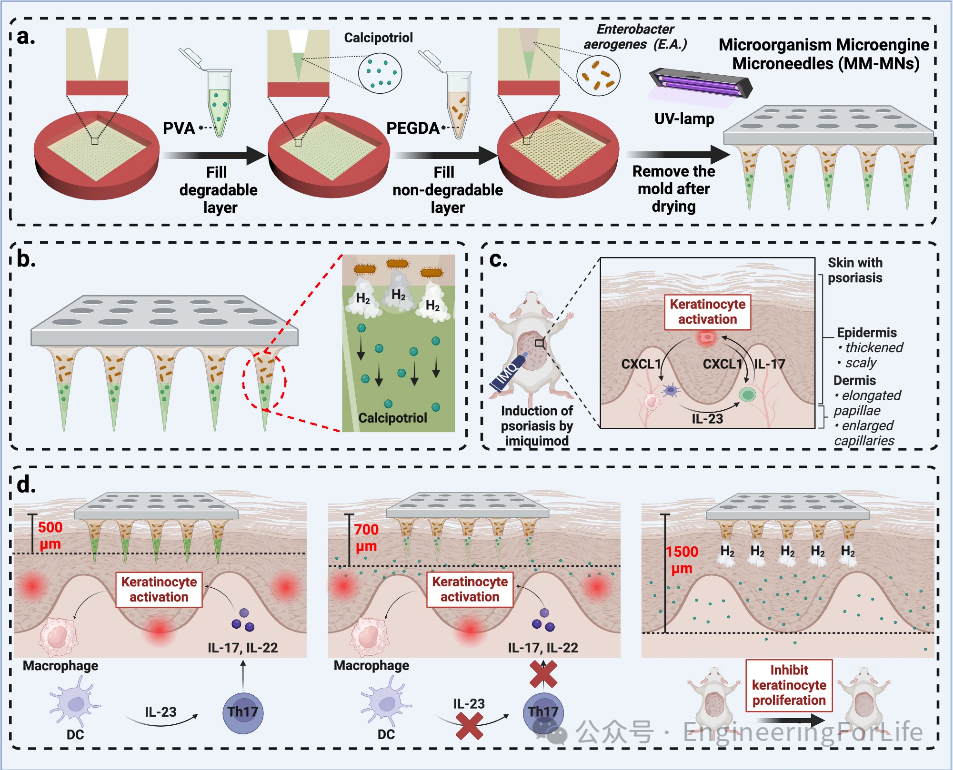

文献1:微生物微针微引擎深度给药

Nature Communications (IF 14.7) Pub Date: 2024-10-17

主要内容:

作为一种经皮药物递送方法,微针具有微创、无痛和精准原位治疗的优势。然而,现有的微针依赖于被动扩散,导致药物渗透无法控制。为了解决这一问题,本文开发了一种气动微针贴片,利用活的产气肠杆菌作为微引擎来主动控制药物输送。这些微生物产生气体,将药物驱使进入更深的组织,可调节的葡萄糖浓度可以精确控制该过程。这种微生物驱动的系统将药物输送深度增加了200%以上,达到皮肤以下1000 μm。这一创新克服了传统微针的局限性,提升了药物的利用效率和经皮渗透性,并为按需控制药物递送提供了一个创造性的全新模式。

参考资料:

https://doi.org/10.1038/s41467-024-53280-8

EFL推文链接:这篇微针有意思!大肠杆菌作为微生物引擎?改被动扩散为精准控制,又发一篇《NC》

https://mp.weixin.qq.com/s/UdZ1AeJU308f1_B6bkqOMQ

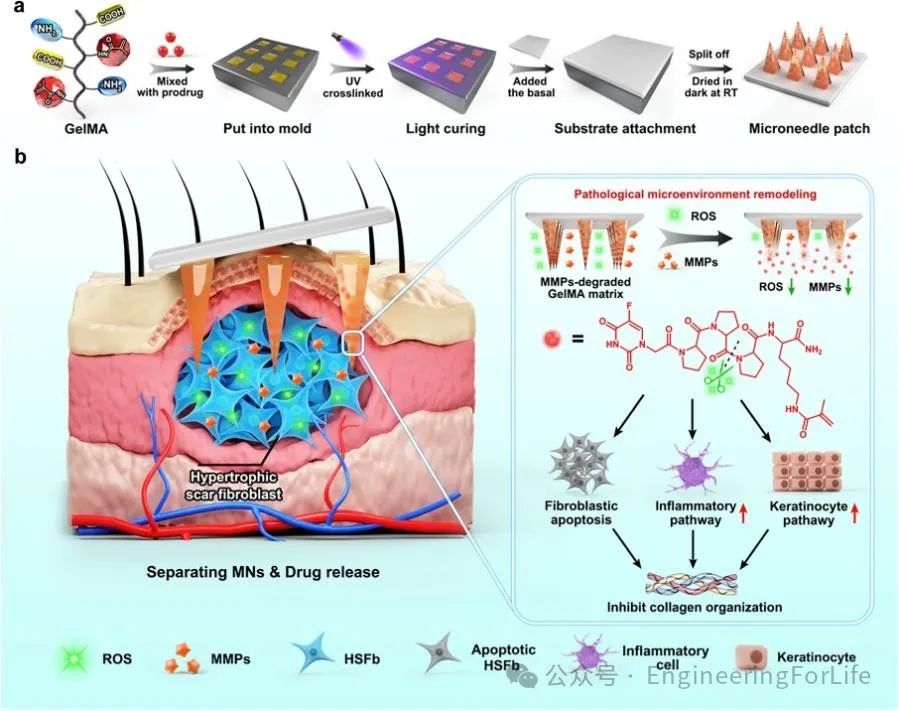

文献2:内源性刺激响应分离式微针通过重塑病理微环境抑制增生性疤痕

Nature Communications (IF 14.7) Pub Date: 2024-03-06

主要内容:

肥厚性疤痕(HS)极大地影响患者的外观并导致组织功能障碍。5-氟尿嘧啶的低生物利用度给HS治疗带来了挑战。本文研制了一种由光交联的甲基丙烯酰化明胶(GelMA)和5-氟尿嘧啶乙酸(5-FuA-Pep-MA)前药组成的分离微针(MN),以响应HS病理微环境中的高活性氧(ROS)水平和基质金属蛋白酶(MMPs)的过度表达。雌性小鼠体内实验表明,MN尖端保留在组织中提供了缓慢持续的药物释放方式。载药MN可以通过ROS清除和MMP消耗来重塑雌性兔耳HS组织的病理微环境。

参考资料:

https://doi.org/10.1038/s41467-024-46328-2

EFL推文链接:国家杰青课题组《NC》:如何利用GelMA微针抑制增生性瘢痕?

https://mp.weixin.qq.com/s/nn0t467_Pqsdt3SmdxybpQ

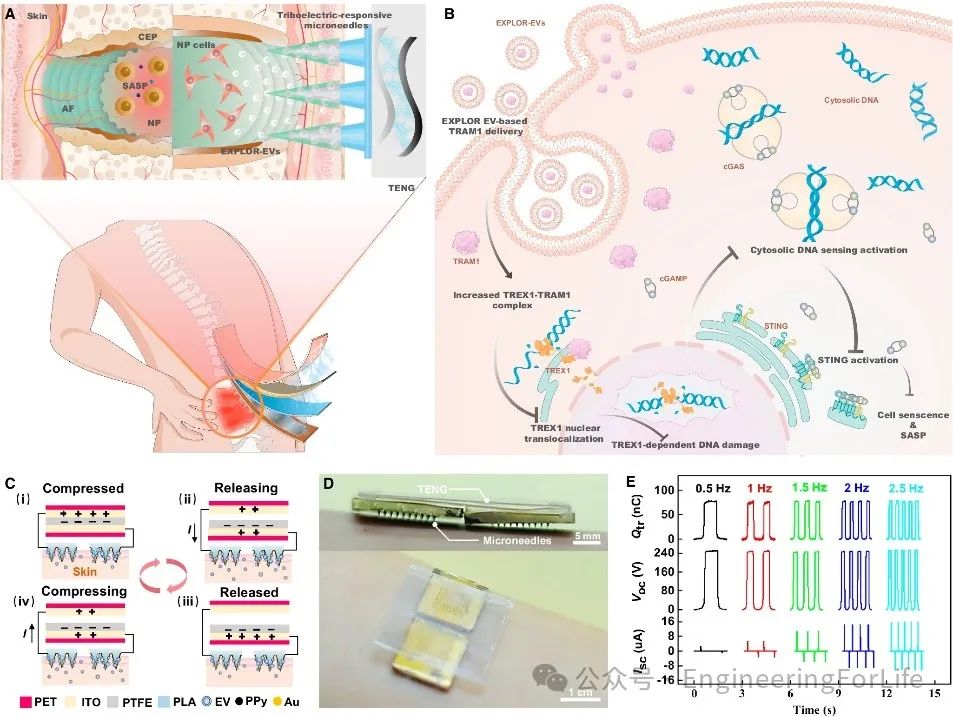

文献3:自供电摩擦电响应微针可可控释放光遗传学工程细胞外囊泡用于椎间盘退变修复

Nature Communications (IF 14.7) Pub Date: 2024-07-09

主要内容:

过度运动是椎间盘退变(IVDD)的一个病因因素。在众多解决方案中,工程化细胞外囊泡(EVs)展现出卓越的疾病修饰治疗潜力。本文开发了一种运动自供电的摩擦电响应微针(MN)检测系统,可持续释放光遗传工程化的EVs用于IVDD修复。从力学角度来看,运动促进了衰老髓核(NP)细胞(维持IVD稳态的主要细胞群)中胞质DNA感应介导的炎症激活,这加速了IVDD的发展。光遗传工程化的EVs将TRAM1蛋白传递到衰老的NP细胞中,有效地重建了TREX1的清除功能;摩擦电纳米发电机(TENG)收集机械能并触发工程化EVs的可控释放。这种基于光遗传工程化EVs的靶向治疗策略被用于IVDD的治疗,显示出治疗退行性相关疾病的临床潜力。

参考资料:

https://www.nature.com/articles/s41467-024-50045-1

EFL推文链接:华中科大《Nature communications》又一篇微针!

https://mp.weixin.qq.com/s/-fW2rH_3oCpogeFubeFSIA

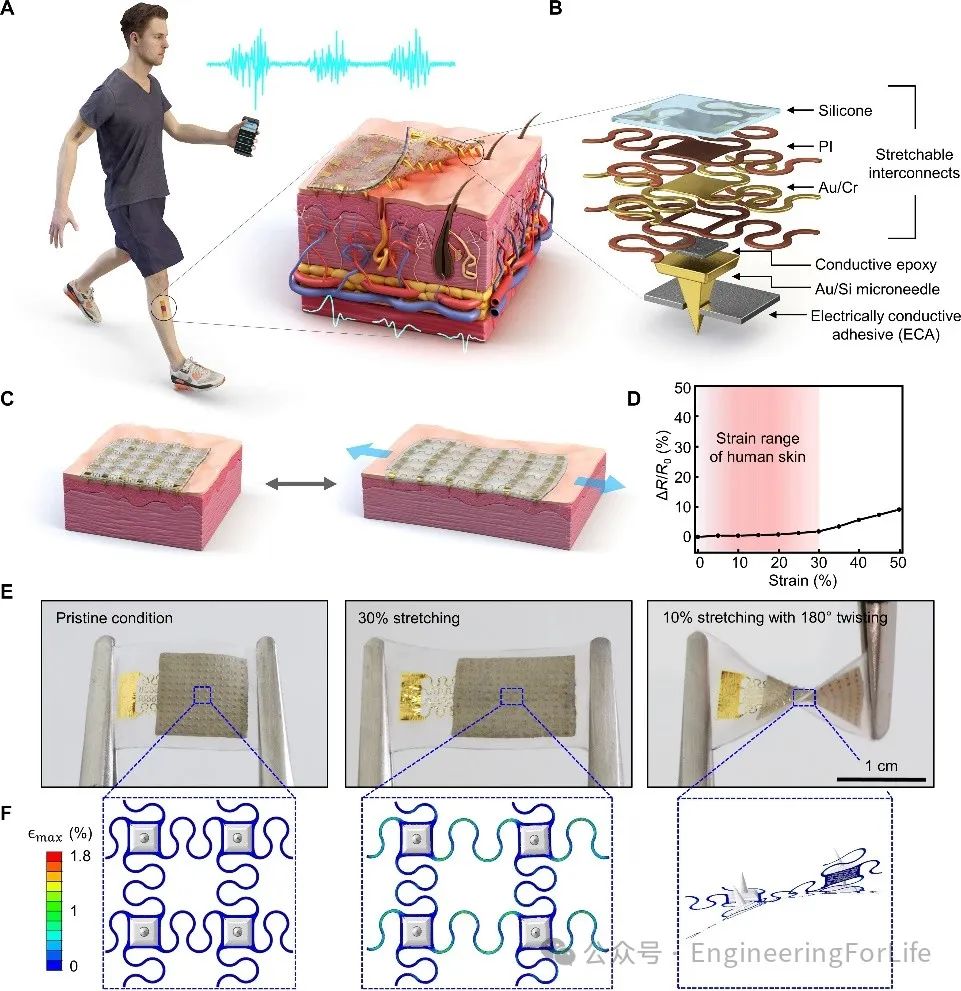

文献4:微针粘合贴片可实现稳定的电生理传感和外骨骼机器人控制

Science Advances (IF 11.7) Pub Date: 2024-01-17

主要内容:

通过动态设置高保真、舒适地记录电生理(EP)信号对于医疗保健和人机界面(HMI)至关重要。微针电极可以直接进入表皮,消除耗时的皮肤准备工作。然而,现有的微针电极缺乏稳健的皮肤接口所需的弹性和可靠性,因此在身体运动过程中长期、高质量的电生理感测面临挑战。本文开发了一种可拉伸微针粘合贴片(SNAP),它具有出色的皮肤渗透性和坚固的机电皮肤界面,可在不同的皮肤条件下进行长期可靠的EP监测。结果表明,SNAP可以显着降低皮肤污染下的皮肤接触阻抗,并提高运动过程中的佩戴舒适度,其性能优于凝胶和柔性微针电极。在外骨骼机器人闭环操作中的概念验证演示突显了系统无需皮肤准备的无线可靠性,展示了其在人机界面应用中的潜力,使佩戴者能够快速、无缝地设置并自由移动。

参考资料:

https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adk5260

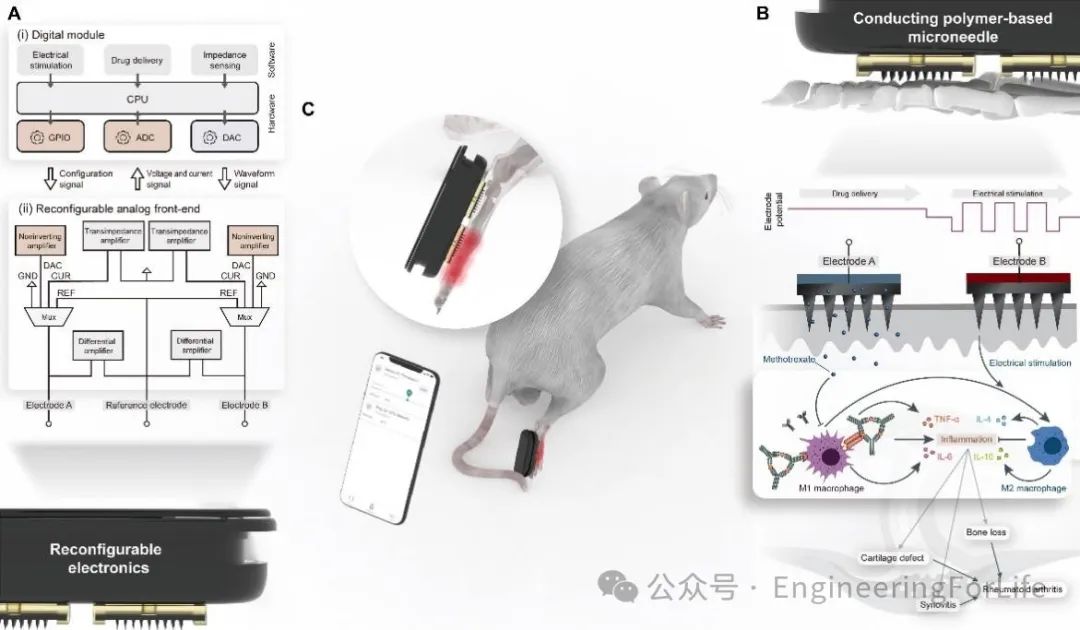

文献5:类风湿关节炎实时监测与协同治疗的可重构集成智能装置

Science Advances(IF 11.7)Pub Date: 2024-05-01

主要内容:

类风湿性关节炎(RA)是一种全球性的自身免疫性疾病,甲氨蝶呤(MTX)是最常用的抗风湿药物,但仍有许多局限性。低剂量和频繁给药MTX并长期监测可能会减少副作用并改善结果。本文开发了一种可穿戴式可重构集成智能设备(ISD),用于RA的实时炎症监测和协同治疗。该设备通过无模板的导电聚合物微针与皮肤建立电耦合和物质输送界面,该微针具有高电容、低阻抗和适当的机械性能。体外研究证明了电刺激对巨噬细胞的抗炎作用并揭示了分子机制。在啮齿动物模型中,阻抗传感经过验证可以提示炎症状况并通过机器学习模型促进诊断。随后的协同治疗结果显示症状显着缓解,滑膜炎症消除,并避免骨质破坏。

参考资料:

https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adj0604

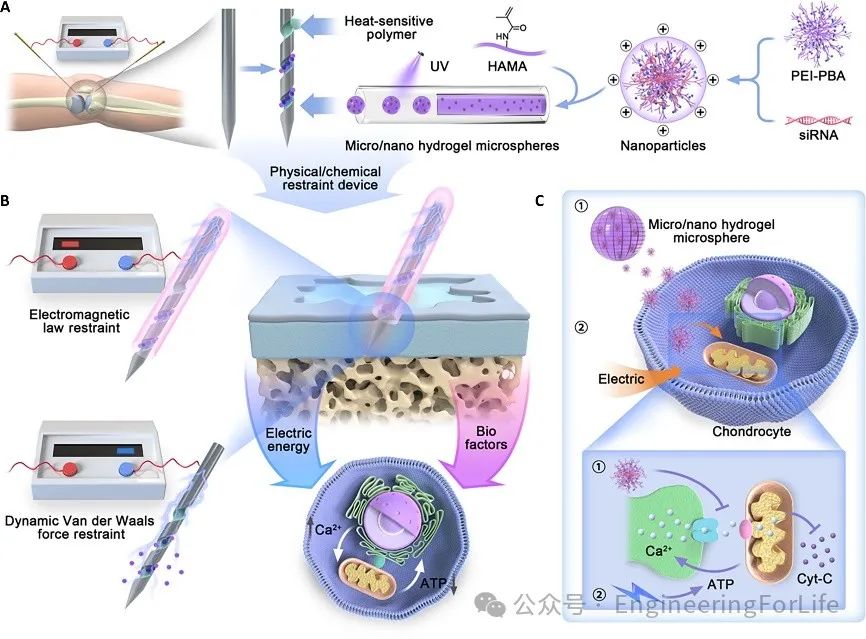

文献6:通过中国式微针对细胞器网络进行定位调节

Science Advances(IF 11.7)Pub Date: 2024-04-19

主要内容:

细胞器网络是病变修复和再生的关键因素。然而,有效干预具有复杂交互机制的细胞器网络具有挑战性。本文构建了一种基于生物材料的物理/化学约束装置,用于将电和生物因素联合纳入导电螺纹微针(ST-needle)系统中,以确定细胞器网络的双重定位调节。该系统能够精确定位深部的软骨损伤,并联合调控线粒体复合物,有效遏制软骨细胞的凋亡过程,减轻软骨组织的损伤。通过精确控制电流和生物因子的释放,该系统有望实现对细胞器网络的精准干预,为病变修复和再生医学提供新的策略。

参考资料:

https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adl3063

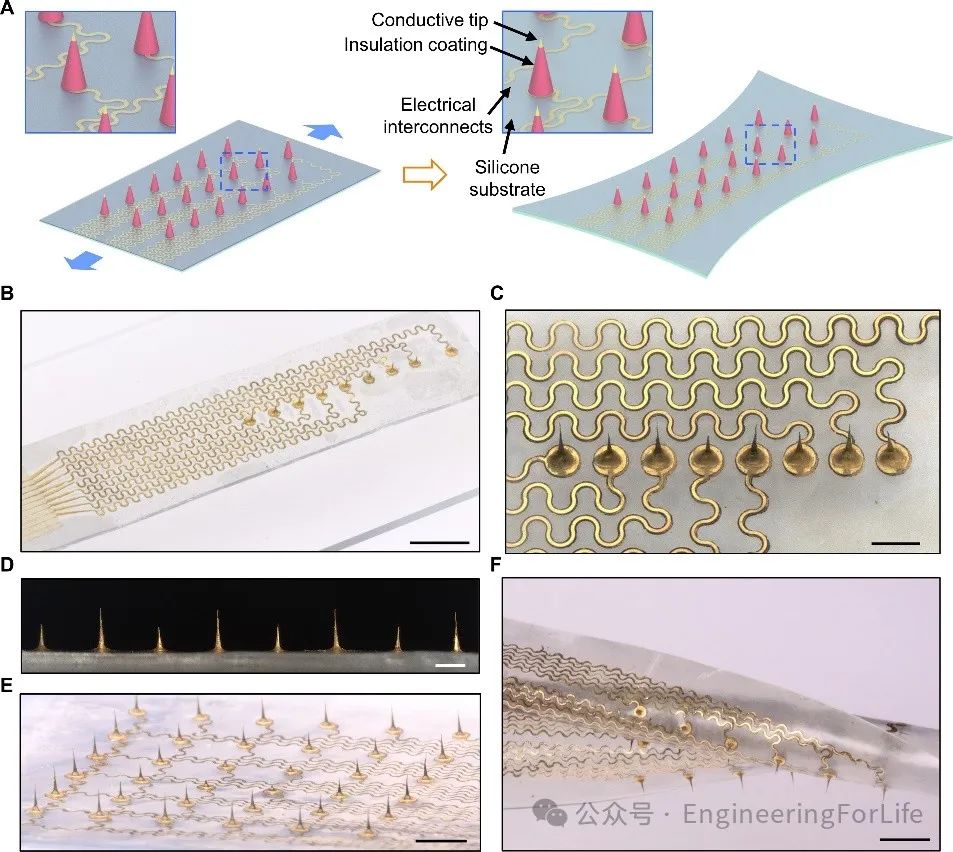

文献7:用于肌内肌电图的高度可拉伸和可定制的微针电极阵列

Science Advances (IF 11.7) Pub Date: 2024-05-01

主要内容:

可拉伸三维(3D)穿透微电极阵列在神经科学、组织工程和可穿戴生物电子学等各个领域具有潜在的用途。然而,制备定制可拉伸3D微电极阵列面临着材料集成和图案化的挑战。本文介绍了可拉伸微针电极阵列(SMNEAs)的设计、制造和应用,用于离体感应局部肌内肌电图信号。使用基于激光微机械加工、微制造和转移印刷的独特混合制造方案,研究实现了具有高器件拉伸性(60%至90%)的可单独寻址SMNEA的可扩展制造。研究显示,电极几何形状和记录区域、阻抗、阵列布局和长度分布都是高度可定制的。最后,作者展示了SMNEAs作为生物电子界面在记录海兔颊部不同肌肉群的肌内肌电图中的应用。

参考资料:

https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adn7202

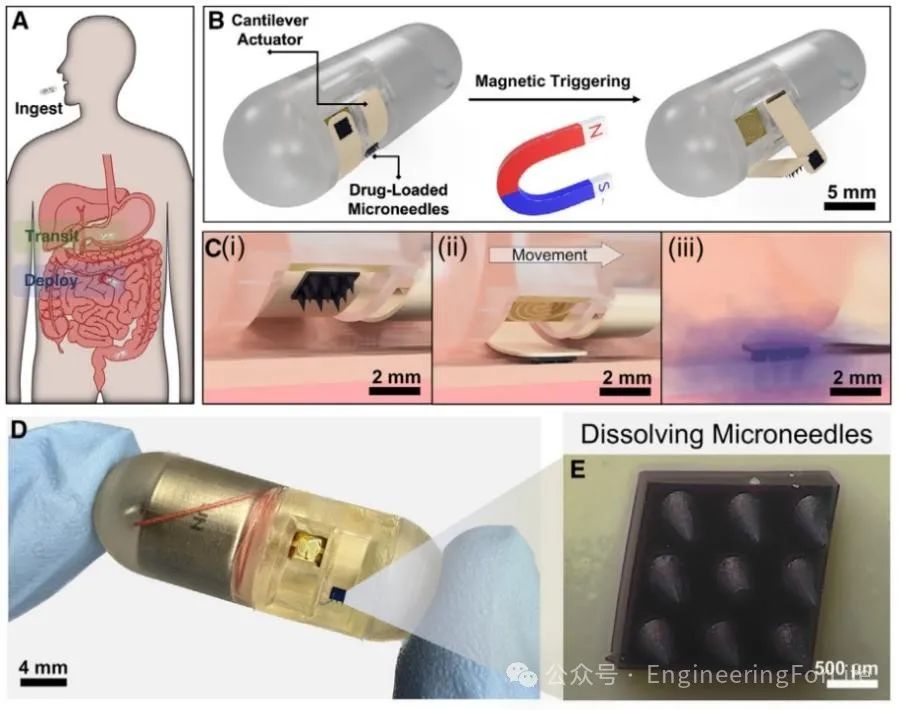

文献8:用于局部微针药物输送的磁触发可吞服胶囊

Device Pub Date: 2024-07-02

主要内容:

胃肠道(GI)疾病普遍存在且难以治疗,其困难部分源于常用药物治疗的副作用。改善患者预后的一种潜在方法是使用局部药物疗法来隔离特定位置或器官系统的治疗,从而增加局部药物浓度并减少不良副作用。本文展示了一种可扩展的、可摄入的胶囊装置,该装置使用手持式磁铁远程触发,可在2.91 ± 0.48秒内将载药微针输送到肠道。这种可摄入技术可以显著提高各种药物治疗的疗效和耐受性,支持新的、更有效的胃肠道疾病管理方案

。

参考资料:

https://doi.org/10.1016/j.device.2024.100438

EFL推文链接:《Device》:磁控可摄取胶囊用于局部微针药物输送

https://mp.weixin.qq.com/s/qKtDHr9XfkCNsjgIbKbV5A

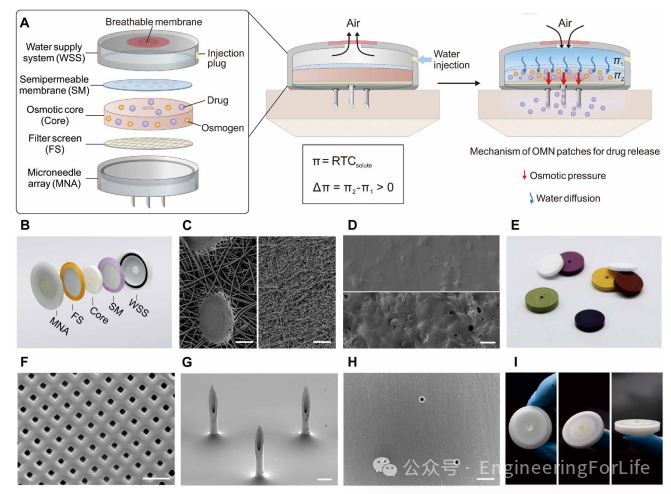

文献9:可穿戴渗透微针贴片在动物模型中提供高容量持续药物递送

Science Translational Medicine (IF 15.8) Pub Date: 2024-11-27

主要内容:

在治疗窗口内维持稳定的血浆药物浓度对于药物疗效至关重要。本文成功研发了一种硬币大小、不足5毫米厚的超mini微型“盐水瓶”——贴敷式输注贴(OMN patch),它能够提供至少24小时的高容量持续药物输送,且不依赖电子元件,实现微创给药。这款便捷式输注贴不仅可方便病患居家、出行、工作。因为不依赖重力,将来甚至可用于太空医疗,真正使“挂盐水”变得便捷、无压力。

参考资料:

https://www.science.org/doi/10.1126/scitranslmed.adp3611

EFL推文链接:硬币大小超mini“盐水瓶”让药物治疗更精准、更舒适,顾臻团队最新《Science》子刊!

https://mp.weixin.qq.com/s/D_wKf735MdSOonh8nBAR1g

微针技术的创新应用,简直就是医疗界的“变形金刚”!从用细菌当“小马达”精准送药,到让微针“感知”病理环境自我调节,再到把光遗传学和摩擦电技术玩得飞起,这些微针不仅能精准打击病灶,还能变身智能传感器,甚至成为外骨骼机器人的“皮肤”。磁控胶囊和可穿戴贴片更是让给药变得像贴创可贴一样简单!

这些创新不仅让微针从一个简单的“微创工具”变成了一个智能的“健康管家”,更让我们看到了科技与医疗深度融合的无限可能。也许有一天,微针会成为我们生活中不可或缺的健康伙伴,而这一切的起点,正是那些看似微不足道的“小针头”!

来源:

EngineeringForLife

声明:仅代表作者个人观点,用于研究用途,作者水平有限,如有不科学之处,请在下方留言指正!