光阴似箭,一晃我的人生已经走过70多年了。

在这70多年中,我当过学生、农民、工人、教师,饱尝了苦辣酸甜,这是我人生的主线。

我的人生还有一条副线一一集邮,因为集邮,我的人生变得更加绚丽多彩。

1954年秋天,我进入江苏省扬州市城西区中心小学读书。

下课时,我看见几个5年级的同学在欣赏、交換邮票,在他们的影响下, 我也开始集邮了。

集邮之初,我看见熟人和长辈就向他们要邮票,从邮票上,我知道了红军二万五千里长征,也认识了古代科学家祖冲之、李时珍。

母亲从南京调回扬州工作,见我集邮,就打开一只小皮箱,让我挑选里面信件上的邮票,我一下子就增添了近百枚邮票。

后来,在上海工作的表姐买了邮票插册和许多苏联、匈牙利的邮票送给我,特别是那些体育和动物邮票,漂亮极了,从此我又爱上了外国邮票。

从三年级起,每逢星期天,我都去广陵路邮电局的集邮门市部,用零花钱买一些自己心仪的邮票,还用带去的邮票复品和其他集邮者换自己所缺的邮票。

吃过午饭,我便去古旗亭扬州图书馆,在少儿阅览室阅读与集邮有关的书籍,并且作些记录。

在这里,我不仅知道了邮票上的故事, 还了解了邮票分类的方法。

我还按照书上的方法用旧图画纸和玻璃纸做了3本相当不错的邮票插册,至今还保存着。

1960年秋天,我考进了江苏省扬州中学,不久就参加了扬州市文化馆的集邮活动,并且成为群众业余集邮组最小的成员。

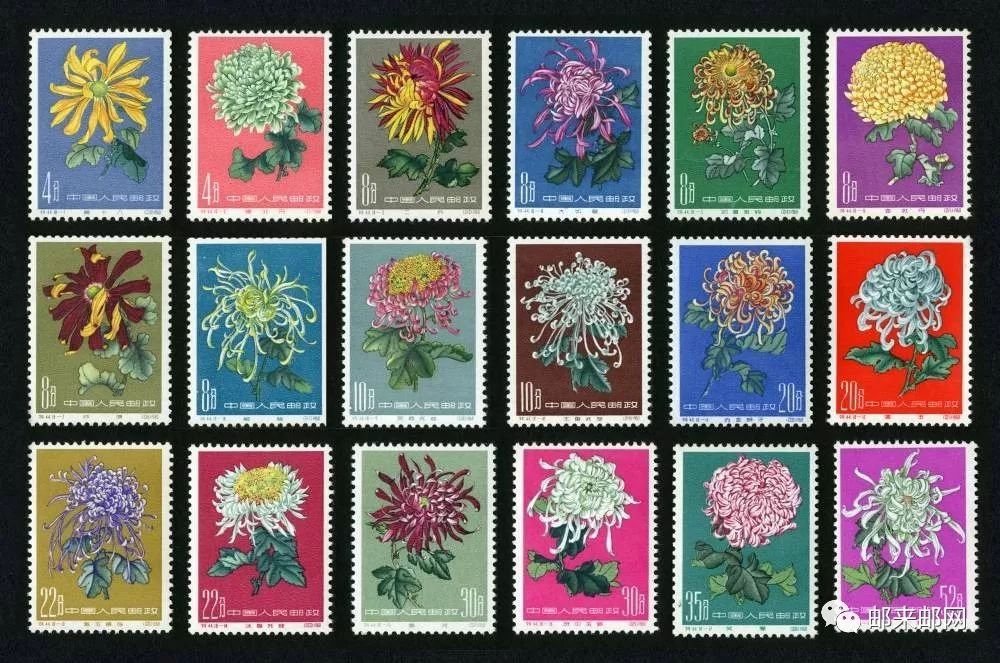

“大朋友”们对我这个“小朋友”钟爱有加,交换邮票都是半换半送,我很快集齐了全套18枚、收集难度较大的《菊花》邮票,而且品相上乘。

在集邮组里,我也尽可能地做些自己力所能及的事情,例如帮助大家给外国邮友写英文信。

当写信遇到困难时,我就请教成影真老师,他总是十分高兴地给予我指导帮助。

经集邮组邮友介绍,我与苏联敖德萨的中学生达契塔以通信方式交换邮票,因而那一阶段我的苏联邮票增长很快。

这段经历还使我对英语课的兴趣更加浓厚,英语也成了我学得最好的科目。

在我上初三和高一时,班里曾经各有一次自由命题作文,我分别写了《从红军长征邮票想起的》和《我爱集邮》,记得杨希珍和应强华两位老师都给了我全班最高分,这两篇作文还作为范文在班上宣读。

在那物质文化生活相当匮乏的年代,集邮成为了我美好的精神食粮。

1968年11月,我和一大批同学到兴化农村插队。

在那里,我积极参加劳动,刻苦磨炼自己。

然而就在第二年的8月底,我却因农药中毒住进了医院,后来在家卧床一年多时间。

在那百般痛苦而又无聊的日子里,我经常翻开未被抄走的集邮册欣赏,邮票上旖旎的风光、可爱的动物、美丽的花卉,都带给我无限的精神慰藉,让我暂时忘记了疾病的痛苦和外面纷乱的世界。

也就在那时,我深切地感到,任何打击都不能泯灭我对集邮的挚爱。

在以后的多少年里,虽然没有集体的集邮活动,但我仍然利用一切可能的机会收集邮票,坚守着难以割舍的爱好。

直到1982年1月大学毕业,我才终于在工作之余有时间参加社会上的集邮活动了,见到了当年的老明友,又结识了许多新朋友。

这时候,我迎来了自己集邮的黄金时期。

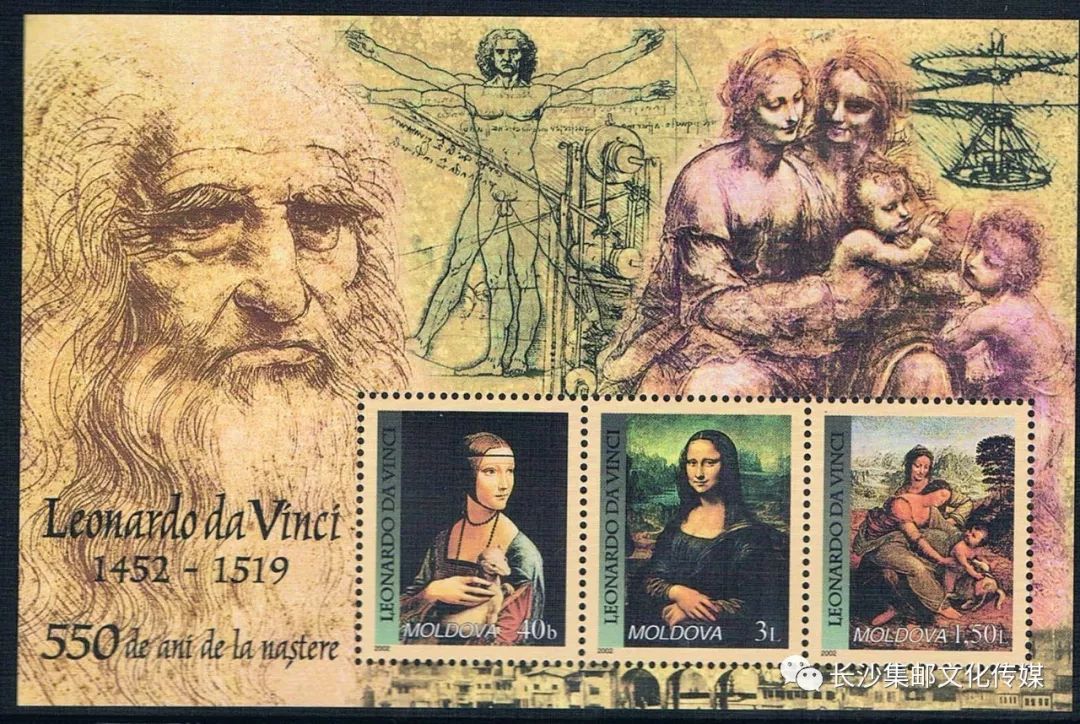

我不仅补充了上大学期间没有集到的邮票,而且与国外多位集邮者建立了通信交换邮票的关系,我收集外国邮票的范围也从过去的体育、动物,扩大到科学家、文学家、美术家以及他们的作品。

每当忙完工作欣赏邮票,就像走进了向往已久的巴黎卢浮宫或者圣彼得堡埃尔米塔日博物馆,达,芬奇的《蒙娜丽莎》、拉斐尔的《西斯廷圣母》、莫奈的《日出印象》等世界名画邮票不仅让我消除一天的疲劳,排解心中的烦躁,而且也让我的灵魂得到净化和安宁。

我把欣赏和研究邮票的遐想和体会写成文章,发表在各级集邮报刊上,目前已经有几百篇了,有不少还获过奖。

2014年,我挑选自己多年来介绍扬州的99篇集邮文章编印成册,取名《绿杨邮情》,该书比较系统地通过邮史和邮品赞美扬州,表达我对家乡、对集邮的一片深情和爱恋。