本文介绍了一种将高结晶度脉冲激光沉积(PLD)生长的BP超薄膜从云母转移到SiO2/Si衬底上的改进湿法转移技术。使用EVA聚合物作为转移层,EG作为湿介质。该技术的关键在于EVA聚合物中极性基团的存在,增强了转移层的粘附性能。制备了具有优异均匀性的少层BP FET阵列,表现出优异的电学性能,如卓越的载流子迁移率和可观的电流开关比。该研究对于未来在电子和光电子器件中将可扩展的2D薄膜集成到高兼容性硅衬底上具有前景。

使用EVA聚合物作为转移层,EG作为湿介质。EVA聚合物中极性基团增强了转移层的粘附性能。考虑了材料的力学性能,EVA粘附层与BP薄膜之间的保形接触是必要的。

通过湿法转移技术成功制备了大面积均匀BP薄膜,这为未来的电子器件提供了潜在的应用前景。

为了方便各位同学交流学习,解决讨论问题,我们建立了一些微信群,作为互助交流的平台。

2.告知:姓名-课题组-研究方向,由编辑审核后邀请至对应交流群(生长,物性,器件);

欢迎投稿欢迎课题组投递中文宣传稿,免费宣传成果,发布招聘广告,具体联系人:13162018291(微信同号)

研究背景

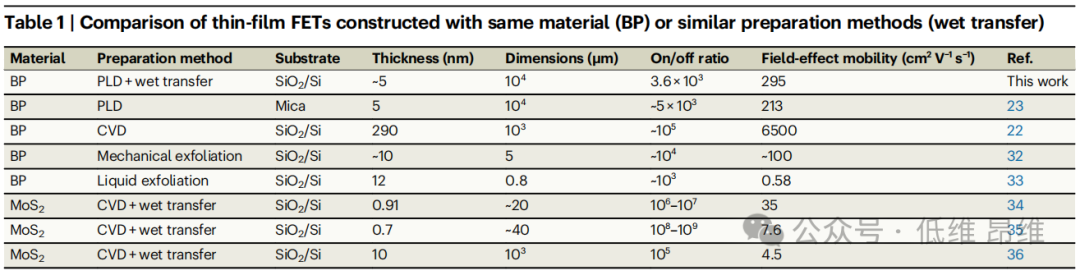

2D材料的独特性质,包括高迁移率,卓越的光电响应和原子尺度的沟道长度,因其在实际电子和光电子器件中的潜在应用而引起了广泛的研究兴趣。虽然块材的机械剥离提供了一种获得2D材料超薄片的直接方法,但它存在诸如可扩展性,可控性,耗时过程和器件性能不一致等限制。这些限制来自于剥离薄片的可变厚度和质量,这促使了对替代方法的探索。相比之下,将2D材料集成到晶圆级制造中比传统的自上而下剥离方法具有显著的优势。大规模制造克服了与器件尺寸相关的限制,满足了不同应用的要求,实现了更广泛的商业化机会,特别是大规模生产集成电路。2D黑磷BP表现出卓越的载流子迁移率和支持高电流密度的能力,使其成为先进功能器件的理想选择。BP具有从0.3 eV到约2 eV的可调带隙,在晶体管器件中使用的传统半导体的能量范围内。此外,其各向异性电学性质使其成为纳米光子学领域的一个有前途候选材料。BP的这些卓越特性可以为解决发展挑战提供潜在的解决方案,从而为将2D材料集成到信息产业中铺平道路。以前的报道主要集中在硅衬底上机械剥离的BP基背栅FET,其沟道宽度和器件尺寸受到纳米片尺寸的固有限制,极大地阻碍了它们在实际电子电路和系统中的发展。

成果介绍

有鉴于此,近日,

香港理工大学郝建华教授团队展示了一种湿转移方法,利用乙烯-醋酸乙烯(EVA)和乙二醇(EG)溶液将高结晶度大面积PLD-BP薄膜转移到SiO

2

/Si衬底上

。转移的薄膜被用于制造BP基底栅场效应晶体管(FET)阵列,具有良好的均匀性和连续性,载流子迁移率和电流开关比可与在云母衬底上生长的BP薄膜相媲美。本文的工作提出了一种有前途的转移策略,可以将衬底上生长的2D BP可扩展集成到具有更复杂结构的器件中,并进一步研究材料性质。文章以“

A clean transfer approach to prepare centimetre-scale black phosphorus crystalline multilayers on silicon substrates for field-effect transistors

”为题发表在著名期刊

Nature Communications

上。

图文导读

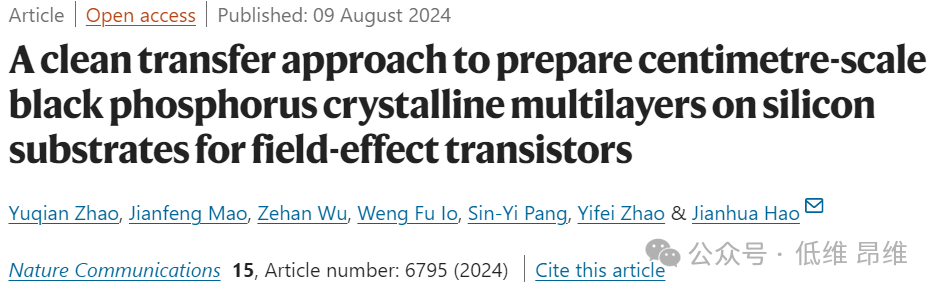

图1. 脉冲激光沉积(PLD)制备的黑磷(BP)薄膜的湿法转移工艺。(a)乙二醇(EG)溶液中PLD制备的BP薄膜乙烯-醋酸乙烯(EVA)辅助的湿法转移工艺的示意图。(b&c)SiO

2

/Si衬底上湿法转移的BP的光学和显微图像。

大BP薄膜的转移过程如图1a所示。BP薄膜是用之前报道的PLD方法在云母衬底上生长的。为了促进BP薄膜的转移,首先将聚合物溶液旋涂在BP薄膜上。由于BP层暴露于氧气和水后易降解,因此选择EG溶液作为湿介质。然后将整个组装体在50 ℃的EG溶液中浸泡1小时。值得注意的是,聚合物/BP薄膜的一个边缘被故意划伤,以使EG溶液容易穿透云母衬底和BP薄膜之间的界面。随后,聚合物/BP薄膜被小心地从云母衬底上剥离,并附着在所需的衬底上。为了增强粘附力,在50 ℃的真空干燥箱中蒸发30分钟,去除BP薄膜和目标衬底之间界面上残留的EG溶液。最后,使用四氢呋喃(THF)去除聚合物层。在本研究中,比较了两种常用的热塑性聚合物EVA和PS对BP薄膜从云母衬底转移的影响。图1b和c显示了使用EVA辅助的方法将BP薄膜湿法转移到SiO

2

/Si衬底后的照片和OM图像。BP薄膜完全脱离云母衬底,转移的大面积BP薄膜干净、连续、均匀,无明显的裂纹或褶皱,表明BP薄膜成功地从云母转移到SiO

2

/Si衬底。相反,当PS作为支撑层转移BP薄膜时,BP薄膜从云母衬底转移的效果最小。

图2. 不同转移介质的比较。(a)不同表面上EG和甘油的接触角测量。(b)不同界面上的粘附功。(c)EG和异丙醇(IPA)溶液中剥离作用点的分层示意图。

从云母衬底上获得大面积湿法转移BP薄膜的关键因素在于控制聚合物与薄膜界面处的粘附力。具体来说,聚合物与BP薄膜之间的粘附力应该比BP薄膜与云母衬底之间的粘附力强。为了分析不同表面之间的粘附性,本文测量了EG和甘油在不同表面上的接触角(图2a)。基于这些测量,不同表面之间的粘附功总结在图2b中。EVA与BP的粘附力比BP与云母的粘附力强,说明利用EVA粘附层可以使BP薄膜与云母衬底分离。而PS与BP之间的粘附力弱于BP与云母之间的粘附力,表明BP薄膜在云母衬底上保持粘附的可能性更高。考虑到这些结果,可以深入了解相对粘附强度并预测所涉及的不同界面的行为。几个因素可能导致EVA与BP薄膜之间的强粘附力。EVA是由乙烯和醋酸乙烯单体组成的共聚物。EVA中的醋酸乙烯基单元含有极性官能团(如羰基和羟基),它们在分子内引入部分正电荷和负电荷区域,使其容易受到电子分布暂时波动的影响。这些波动产生临时偶极子,可以在BP表面诱导互补偶极子,从而产生强色散力。另一方面,云母解理面不是完全平坦的,可以表现出原子尺度的高度变化,导致剥离云母片表面呈阶梯状。在沉积过程中,BP薄膜与云母衬底表面一致,底下云母衬底的阶地被压印。EVA具有类似橡胶的性质,具有较高的弹性和较低的刚度,能够很好地符合其接触表面,并允许增加接触面积和增强粘附力。相比之下,PS是一种刚性的玻璃状聚合物,缺乏极性官能团,这使其与PLD生长的BP薄膜形成强分子间相互作用的能力下降,导致粘附性能下降。接下来,本文比较了BP在两种不同溶剂中的转移性能:异丙醇(IPA)和EG。通常,湿溶剂被用来降低2D材料和衬底之间的粘附力。图2c给出了在这两种溶剂中剥离作用的示意图。本文的研究表明,将EVA浸泡在IPA溶剂中会导致聚合物明显膨胀,EVA聚合物的厚度比原来增加了约50%。这种现象主要是由于IPA极性较高,IPA与EVA之间的相互作用较强。当EVA浸入IPA中时,溶剂的极性性质促进IPA分子渗透到聚合物基体中。这些IPA分子破坏了分子间的作用力,削弱了EVA链之间的相互作用,导致聚合物网络扩大或膨胀。这种膨胀使得粘附更容易被破坏或断裂,导致BP薄膜从云母衬底的最小化转移。相反,当EVA浸入非极性EG溶剂时,厚度几乎保持不变,没有观察到渗透。因此,选择EVA和EG分别作为粘接层和转移溶剂,以实现BP薄膜的最佳转移。当EVA/BP薄膜逐渐剥离时,EG溶剂进一步向间隙内扩散,最终使EVA/BP薄膜完全脱离云母衬底。

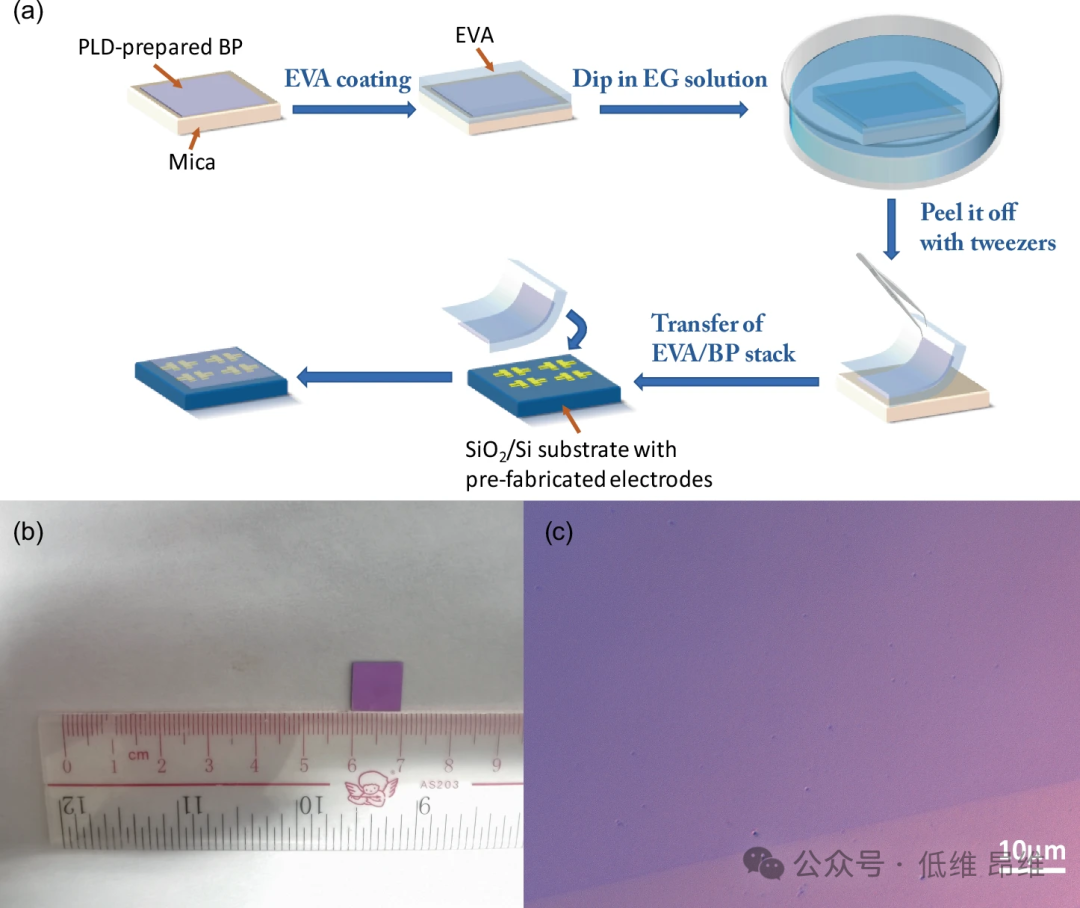

图3. BP薄膜的表征。(a&b)在云母衬底上生长并湿法转移到SiO

2

/Si衬底上的BP薄膜的原子力显微镜(AFM)高度分布。(c)裸云母衬底、生长的BP和湿法转移BP的XRD图。(d)BP薄膜在湿法转移前(云母衬底)和湿法转移后(SiO

2

/Si衬底)的拉曼光谱。

为了评价少层BP片的厚度和粗糙度,在湿法转移过程前后进行了AFM测量。由图3a可知,在云母衬底上生长的BP的厚度和粗糙度分别约为5.2 nm和46.46 pm。湿法转移后,BP薄膜的厚度保持不变(见图3b)。粗糙度增加到230.9 pm,这是合理的,可能是由于聚合物旋涂期间的杂质粘附或湿法转移过程中浸入溶液。裸露云母衬底、云母衬底上生长BP和SiO

2

/Si衬底上湿法转移BP的XRD图如图3c所示。观察到云母衬底和湿法转移BP的独特衍射峰分别与单斜云母晶体结构和正交BP晶体结构相吻合,这直接证明了PLD生长的BP薄膜的高结晶度。与云母相比,原始生长BP的XRD峰强度太弱,且BP与云母的峰位接近,给BP峰的识别带来了困难。将BP转移到SiO

2

/Si衬底上,使得BP峰在XRD光谱中清晰可见,可以更精确地表征BP薄膜。用拉曼光谱对湿法转移前后的BP薄膜进行了表征,如图3d所示。三个峰的位置和强度在湿法转移过程中保持不变,说明样品的质量得到了保留。这些结果表明,本文开发的湿法转移技术有效地保持了PLD-BP薄膜的完整性和结构特性。

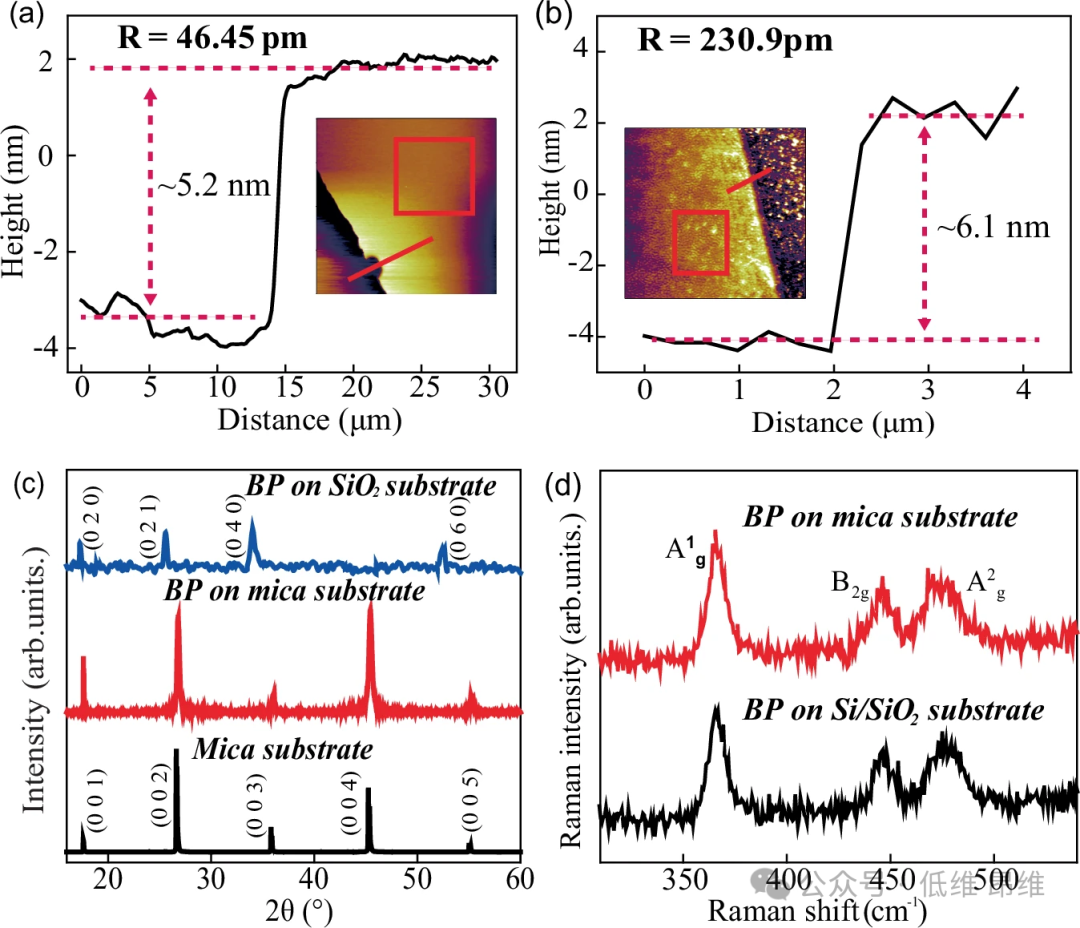

图4. BP薄膜的电学性能。(a)SiO

2

/Si衬底上不同沟道长度BP FET阵列的光学显微镜图像。(b)不同沟道长度BP FET的I

ds

-V

ds

曲线。(c)不同钝化条件下线性和对数尺度的I

ds

-V

ds

曲线。(d)去除EVA聚合物前后的I

ds

-V

ds

曲线。

为了研究转移后的BP薄膜的均匀性和电学性能,制备了不同沟道长度连接在一起的条形Ti/Au电极阵列。如图4a所示,四种沟道长度分别为70、270、420、570 µm。不同沟道长度BP FET的I

ds

-V

ds

曲线见图4b。随着沟道长度增加,输出电流仅略有下降,表明BP薄膜在大范围内具有良好的均匀性和连续性。本文还在环境条件下测试了SiO

2

/Si衬底上有无覆盖EVA聚合物的BP FET的I

ds

-V

ds

特性,以揭示聚合物的钝化效果。通过对比图4c所示的结果,聚合物涂层作为钝化策略的应用被证明在保持使用湿法转移BP制造的FET的性能方面是非常有效的。在-3 V偏置下,未钝化BP FET的输出电流降低到0.01%,而钝化BP FET的输出电流降低到原始值的75%左右。去除EVA前后的输出电流如图4d所示,以确定在聚合物去除过程中将器件浸入THF溶剂中的效果。结果表明,去除过程对器件性能的影响有限。

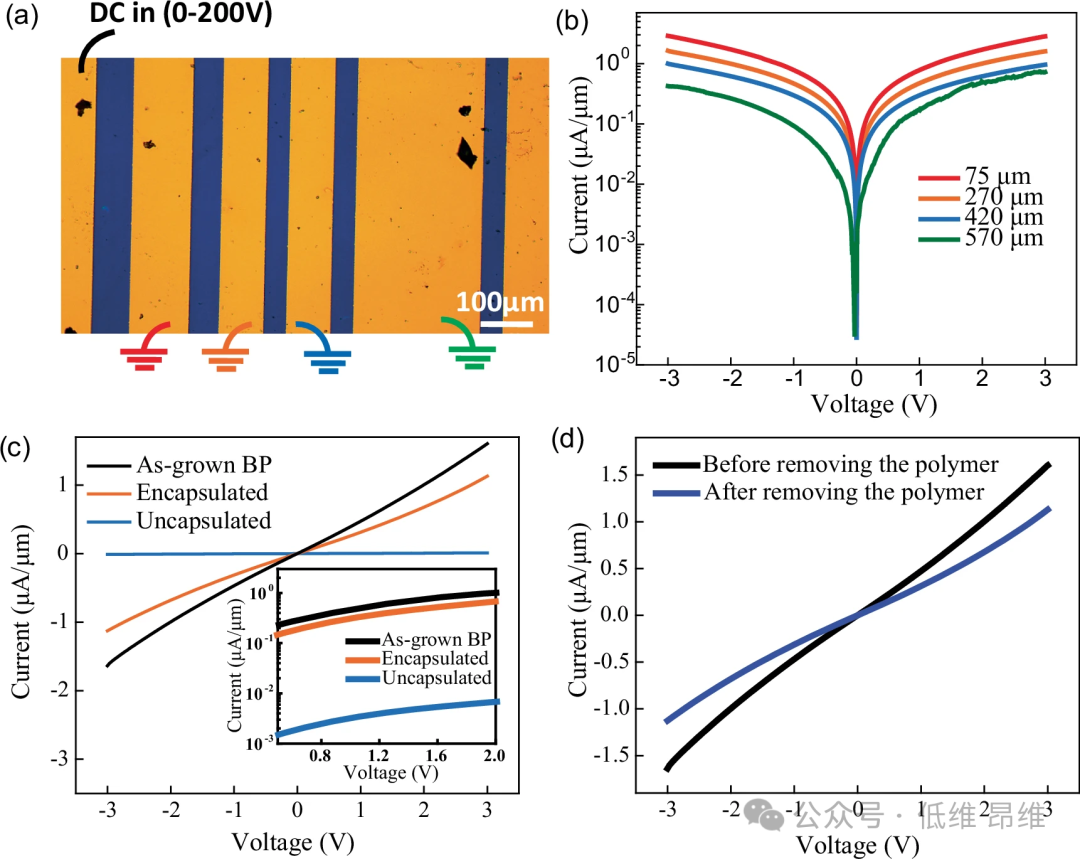

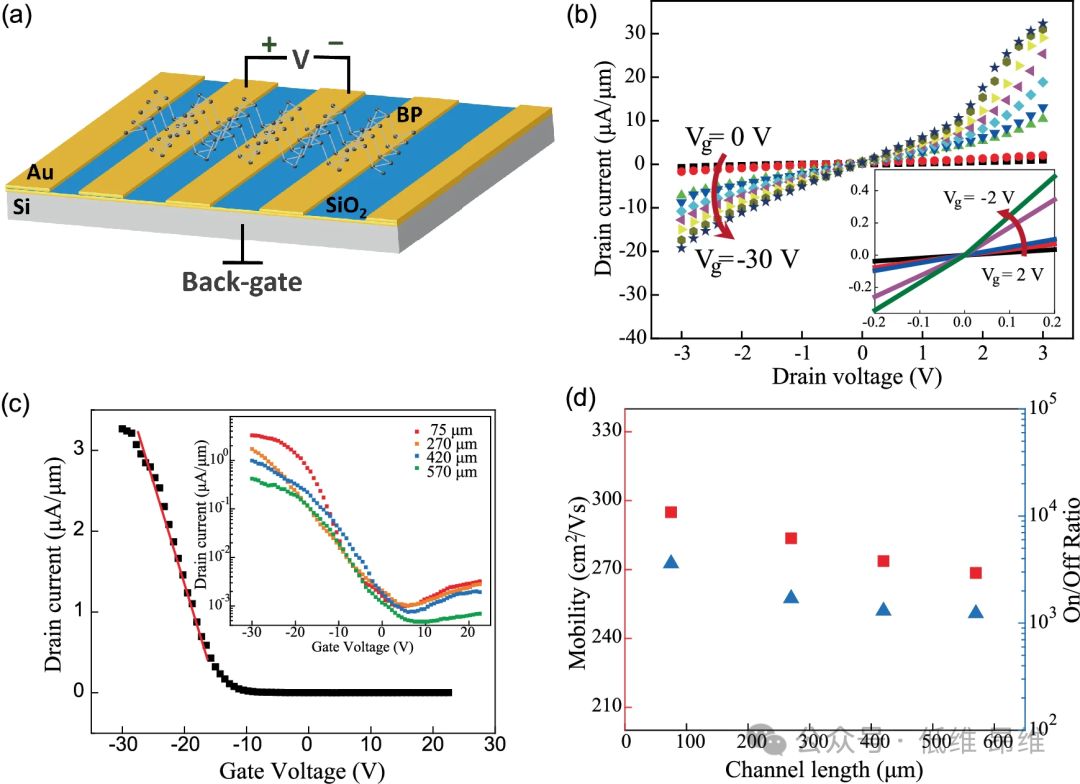

图5. BP FET的转移特性。(a)湿法转移的BP FET的示意图。(b)不同栅极电压下BP FET的I

ds

-V

ds

曲线。(c)沟道长度为75 µm的BP FET在-0.1 V漏极电压下线性尺度的转移特性。(d)沟道长度相关的迁移率和开/关比。

图5a为采用高掺杂硅衬底作为背栅的BP FET的制作示意图。图5b给出了在环境条件下BP厚度为~5 nm、沟道长度为75 µm的典型BP FET的良好输出特性。插图描述了近原点FET的I

ds

-V

ds

输出特性,说明了栅极电压(V

g

)调制和电流之间的线性相互作用。然而,当施加较大的负栅极偏置时,观察到非线性趋势,表明在BP层和Au电极之间存在一个小的肖特基势垒。转移特性在图5c中以线性尺度绘制,并确定BP FET的场效应迁移率为293 cm

2

V

-1

s

-1

。在-0.1 V漏极电压下,可以观察到漏极电流调制高达3.6×10

3

倍。在这项工作中,转移的BP FET具有293 cm

2

V

-1

s

-1

的高载流子迁移率和高达3.6×10

3

的开/关比,这表明湿法转移的BP薄膜仍然可以有效地传输载流子并表现出可靠的开关行为。图5d显示了沟道长度对场效应迁移率和开/关比的影响。当沟道长度从75 µm增加到570 µm时,迁移率和开/关比几乎保持不变,只有微小的下降。这可以归因于缺陷和陷阱的数量随着沟道长度增加而增加。这些结果再次证实,与原始生长的BP相比,湿法转移的BP薄膜保持了较高的质量和完整性。

总结与展望

本文提出了一种改进的湿法转移,可以成功地将厘米级高结晶度PLD生长的BP超薄膜从云母转移到SiO

2

/Si衬底上,其中EVA聚合物作为转移层,EG作为湿介质。聚合物结构中极性基团的存在增强了EVA转移层的优异粘附性能,这对于促进大BP薄膜的高效转移起着至关重要的作用。此外,考虑到材料的力学性能,EVA粘附层与BP薄膜之间的保形接触是必不可少的。在大面积BP薄膜成功湿法转移后,本文制备了具有优异均匀性的少层BP FET阵列。进一步的研究表明,FET器件表现出优异的电学性能,如卓越的载流子迁移率和可观的电流开关比。

总的来说,在高兼容性硅衬底上制备均匀大面积BP薄膜的方法对于未来将可扩展的2D薄膜集成到电子和光电子器件中具有重要的前景,本文的工作证明了这种方法在推进各种学科方面的巨大潜力。