原载《2019年中华人民共和国年鉴》

《中华人民共和国年鉴》是国务院办公厅确认、国家新闻出版总署批准的中国唯一的综合性国家年鉴。由国家170多个部委和省、自治区、直辖市供稿,中华人民共和国年鉴社编纂出版。

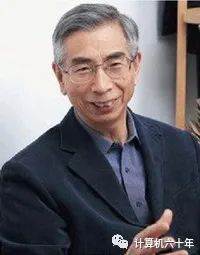

计算机研究所和计算机科学家——倪光南

倪光南,

1939

年生,浙江

镇

海人

,中科院

计

算所

研

究

员

。

1961

年

毕业

于南京工

学

院

(

現

东

南大

学

)

,首

创

在

汉

字

输

入中

应

用

联

想功能

,中科院计算所公司

(

联

想前身

)

和

联

想

集团

首任

总

工程

师

,主持

开发

了

联

想式

汉

字系

统

、

联

想系列微型机。

1981

—

1983

年在加拿大

国

家

研

究院工作

,担任

访问研

完

员

。

1984

年底中科脘

计

算所

为转

化科技成

果

,

创办

了

计

算所公司

(

联想集

团

前身

)

,他出任

总

工,主持

开发

了

联

想式

汉

字

系统

,

创

造了重大

经济

和社

会

效益,于

1988

年

获国

家科技

进

步一等

奖

,

计

算所公司也于

1989

年

11

月改名

为联想

集

团

公司。此后他

担

任公司董事兼

总

工

,主持

开发

了

联

想系列微机

,确立了公司的主

营业务

,于

1992

年

获国

家科技

进

步一等

奖

。此外

,他于

1990

年

获

中

青

年有突出

贡献专

家

称号;

1991

年

获国

家特殊津點、

亿

利

达

科技

奖

;

1992

年

获

中科院重

奖

。此后

,一直致力于

发

展自主可控的信息核心技

术

和

产业

,

1994

年被

遴选为

首批中

国

工程院院士

,

2011

年和

2015

年分

别获

得中

国

中

文信息

学会

和中

国计

算机

学会终

身成就

奖

。

计算机是新的技术革命

60年前,我国电子管计算机的诞生是在国家意志的果断决策之下,由西方科学、苏联技术和新兴的中国电子工业相结合的产物。计算机科学不失时机地成为国家战略的重要部分

,计算机成为“国之重器”,中国人自此迈入数字大道一路前行。

此刻,中国“一五”的电子工业刚刚起步,还没有一位计算机科学家。

虽然当年仅有500万吨钢产量,是美国研制计算机时的八分之一。在党中央、国务院的果断决策下,

在功勋科学家华罗庚、钱三强、钱学森带领、关注下,从国外归来的科学家闵乃大、夏培肃、吴几康、范新弼、蒋士騛、董铁宝、周寿宪等和从苏联学成回国的一批中青年学科带头人,集中到中科院计算所依照“育人才、建机构、造设备、促应用”的布局,在

国外对先进技术严密封锁下,

创造了辉煌奇迹,尤其是开办计算技术训练班培养近800名专业人才,肩负开创使命的中科院计算所成为全国计算机事业的“摇篮”。

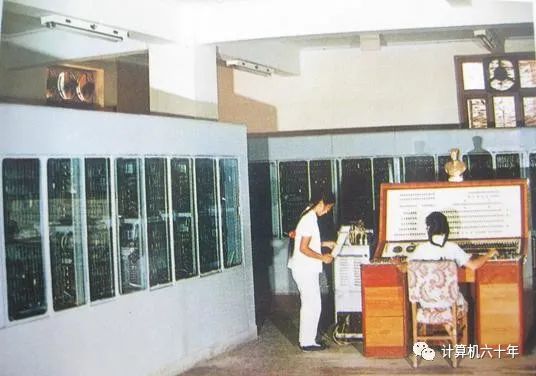

1959 年9 月12 日新华社播发了一张记者李基禄拍摄的彩色照片:我国第一台大型快速通用数字电子计算机,在苏联帮助下,由中科院计算技术研究所和一机部及其他有关部门合作试制成功,这是科学机关献给国庆十周年的礼品之一。

中科院计算技术研究所的成立

1956 年6 月19 日,中国科学院计算技术研究所筹备委员会成立,随即与北京有线电厂(738 厂)联合依照苏联图纸仿制103 计算机、104 计算机,定型后103机系列生产48台。计算机在诸多科学、国防、设计单位安装起来。这一刻是在计算机调试成功,能够运行简短程序时;随后,工程组全体成员聚集在计算机前拍照了合影。这一天是1958年8月1日,成为中国计算机历史的重要节点。

计算所的的南楼、北楼已被新的科研大楼替代

领跑中国计算机学科与产业

在中科院计算所的带动下,10年多的时间里,中科院、军队、高等院校和电子企业的科技人员用双手做出上千台电子管、晶体管、集成电路计算机,完成了国家急需的许多高难度课题,包括“两弹一星”和经济统计、石油、电信、铁道、钢铁、造船、水利等国民经济重大项目,还培育了十余万人的计算机应用队伍,

国家领导人和军事、教育、工业人士都知道了计算机,这也是计算所的一个重大成绩。

计算所从整机、元件、计算数学3个研究室起步。1984年,已发展到23个研究室和两个专业研究组

。1978年,全国科学大会召开,计算所有14项科研成果获奖;另有20项成果获中科院成果奖。

研制计算机为“两弹一星”建功勋

电子计算机是“两弹一星”工程的重要技术保障,计算所的科学家建立了一个又一个的功勋。1964年成功爆炸的第一颗原子弹的几十套高精度公差的部件图纸就是使用国产计算机绘制出的,精密铸造和精加工任务确凿无误地达到了国内从未做过的高标准、高精度、严要求的最终结果。

事实表明,中国有能力实现“外国有的,中国要有;外国没有的,中国也要有”这个伟大目标,计算所的科学家和工程技术人员就是一支坚强的队伍。

培育人才建立一支高水平的科研队伍

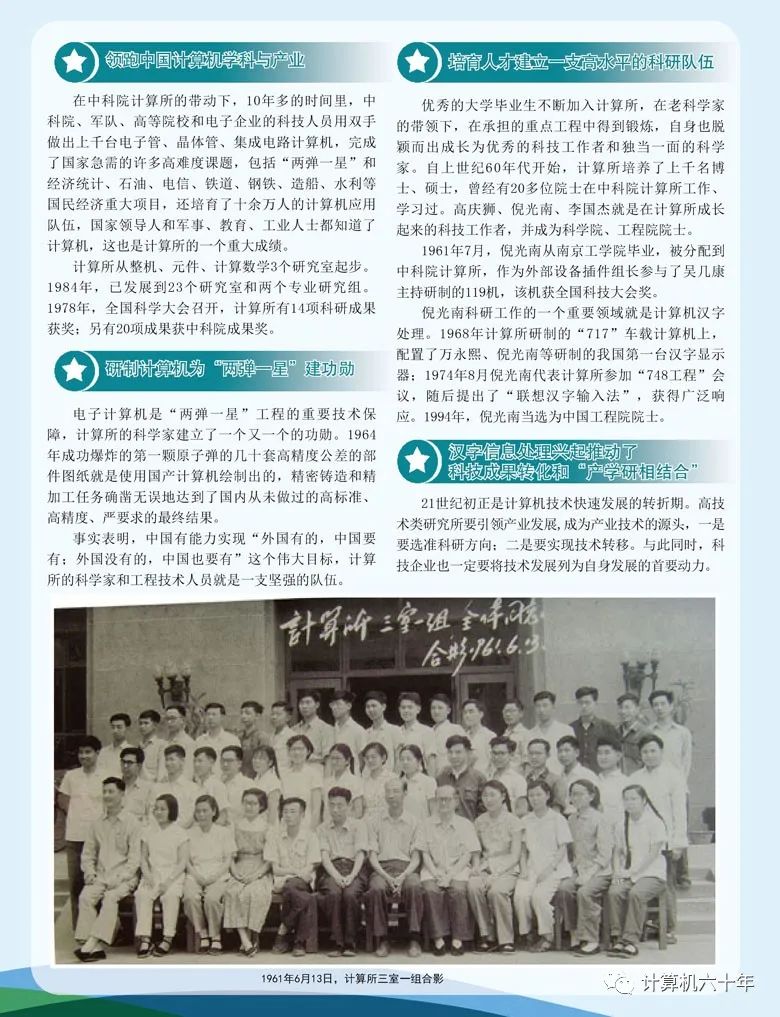

优秀的大学毕业生不断加入计算所,在老科学家的带领下,在承担的重点工程中得到锻炼,自身也脱颖而出成长为优秀的科技工作者和独当一面的科学家。自上世纪60年代开始,计算所培养了上千名博士、硕士,曾经有20多位院士在中科院计算所工作、学习过。高庆狮、倪光南、李国杰就是在计算所成长起来的科技工作者,并成为科学院、工程院院士。

1961年7月,倪光南从南京工学院毕业,被分配到中科院计算所

,作为外部设备插件组长参与了吴几康主持研制的119机,该机获全国科技大会奖

。

倪光南科研工作的一个重要领域就是计算机汉字处理。

1968年计算所研制的“717”车载计算机上,配置了万永熙、倪光南等研制的我国第一台汉字显示器;1974年8月倪光南代表计算所参加“748工程”会议,随后提出了“联想汉字输入法”,获得广泛响应。

1994年,倪光南当选为中国工程院院士。

汉字信息处理兴起推动了科技成果转化和“产学研相结合”

21世纪初正是计算机技术快速发展的转折期。高技术类研究所要引领产业发展,成为产业技术的源头,一是要选准科研方向;二是要实现技术转移。与此同时,科技企业也一定要将技术发展列为自身发展的首要动力。

1961年6月13日计算所三室一组合影

1961年6月13日计算所三室一组合影

李国杰院士和中科院计算所所长、工程院院士孙凝晖

李国杰院士和中科院计算所所长、工程院院士孙凝晖

计算所创办“计算所公司”

1984年11月9日,中科院计算所顺应时代潮流,

以自主知识产权出资参股,从计算所中分离出一个实体,

创办了“中国科学院计算技术研究所新技术发展公司”,5年后更名为“联想集团”。

根据科学院的决定,“计算所公司”可无偿使用计算所知识产权,在1985年5月计算所公司的第一份产品目录中列出了“LX—PC汉字处理系统”(即“联想式汉卡”)等29项所内成果。仅其中一项联想汉卡的知识产权后来经第三方机构评估,价值11,007,02万元。

计算所公司的董事长是计算所所长曾茂朝;总经理为原业务处王树和处长;副总经理为原八室张祖祥主任和六室助理研究员员柳传志;

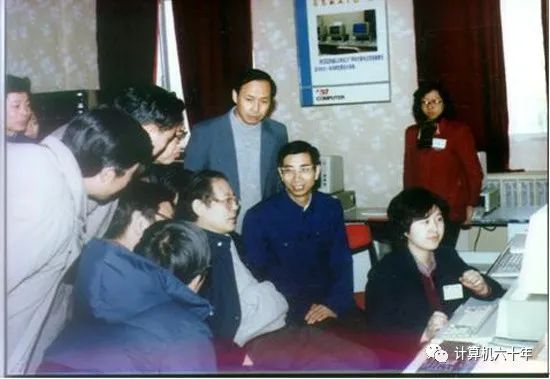

总工程师为副研究员倪光南。

正是在继承计算所汉字信息处理10年科研成果基础上,“计算所公司”成立半年后就推出第一个拳头产品——“联想式汉卡”(联想式汉字微型机系统),它采用了联想输入法,生产和推广汉卡所需的大笔资金也来自计算所的贷款担保。“计算所公司”成立的头三年,到1987年,汉卡新增利税1237.5万元,因为高技术产品享受退税优惠政策,对“公司”实际贡献了1237.5万元,公司就此挣得第一桶金。1988年联想式汉卡获得国家科技进步一等奖。2001年中国工程院评选,“汉字信息处理与印刷革命”被选为“二十世纪我国重大工程技术成就”第二位,联想汉卡是其中的重要成果。

1989年11月,运行5年进展飞速的计算所公司改名为联想集团公司,此后,曾茂朝任董事长,柳传志任总裁;倪光南任公司董事兼总工,他主持开发了联想系列微机,确立了公司的主营业务,于1992年获国家科技进步一等奖。

在联想集团成立大会上,周光召院长即席致词:“计算所公司成立已经五年了,她是中国科学院科技体制改革的产物。计算所公司在几年实践中,为解决科技和生产密切结合问题做出了历史性的贡献。”

“中国科学院计算技术研究所新技术发展公司”的牌匾挂

在计算所大门的左侧。

“中国科学院计算技术研究所新技术发展公司”的牌匾挂

在计算所大门的左侧。

中科院周光召院长在计算所公司总经理王树和(中间站立者)陪同下观看倪光南介绍联想式汉字系统。

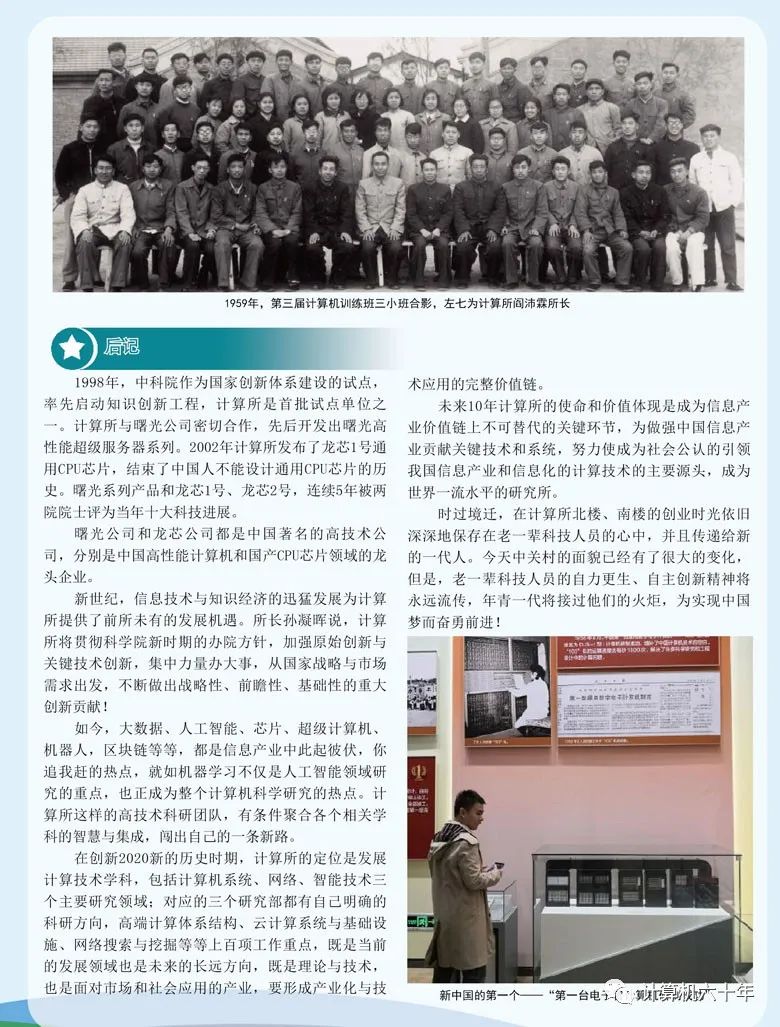

1959年,第三届计算机训练班三小班合影,左七为计算所阎沛霖所长

1959年,第三届计算机训练班三小班合影,左七为计算所阎沛霖所长

后记

1998年,中科院作为国家创新体系建设的试点,率先启动知识创新工程,计算所是首批试点单位之一。计算所与曙光公司密切合作,先后开发出曙光高性能超级服务器系列。2002年计算所发布了龙芯1号通用CPU芯片,结束了中国人不能设计通用CPU芯片的历史。曙光系列产品和龙芯1号、龙芯2号,连续5年被两院院士评为当年十大科技进展。

曙光公司和龙芯公司都是中国著名的高技术公司,分别是中国高性能计算机和国产CPU芯片领域的龙头企业。

新世纪,信息技术与知识经济的迅猛发展为计算所提供了前所未有的发展机遇。所长

孙凝晖说,

计算所将贯彻科学院新时期的办院方针,加强原始创新与关键技术创新,集中力量办大事,从国家战略与市场需求出发,不断做出战略性、前瞻性、基础性的重大创新贡献!

如今,大数据、人工智能、芯片、超级计算机、机器人,区块链等等,都是信息产业中此起彼伏,你追我赶的热点,就如机器学习不仅是人工智能领域研究的重点,也正成为整个计算机科学研究的热点。计算所这样的高技术科研团队,有条件聚合各个相关学科的智慧与集成,闯出自己的一条新路。

在创新2020新的历史时期,计算所的定位是发展计算技术学科,包括计算机系统、网络、智能技术三个主要研究领域;对应的三个研究部都有自己明确的科研方向,

高端计算体系结构、云计算系统与基础设施、网络搜索与挖掘等等

上百项工作重点,既是当前的发展领域也是未来的长远方向,既是理论与技术,也是面对市场和社会应用的产业,要形成产业化与技术应用的完整价值链。

未来10年计算所的使命和价值体现是成为信息产业价值链上不可替代的关键环节,为做强中国信息产业贡献关键技术和系统,努力使成为社会公认的引领我国信息产业和信息化的计算技术的主要源头,成为世界一流水平的研究所。

时过境迁,在计算所北楼、南楼的创业时光依旧深深地保存在老一辈科技人员的心中,并且传递给新的一代人。今天中关村的面貌已经有了很大的变化,但是,老一辈科技人员的自力更生、自主创新精神将永远流传,年青一代将接过他们的火炬,为实现中国梦而奋勇前进!

新中国的第一个——“第一台电子管计算机仿制成功”(1958年)

公众号《计算机六十年》文章推荐:

西军电的专业和前两台计算机

吴立人院长受命创建成都电讯工程学院

北京航空学院计算机从专业到系

“

漫谈计算机

”

和吴几康先生

赵忠尧先生和近代物理所

北大计算机创始人张世龙的沉浮

许孔时:温文儒雅,博闻强记

跨洋寻觅周寿宪的人生数据

第一台计算机和张梓昌

莫根生:一位百岁老人的计算机历程

康继昌让计算机上天飞翔

乌家培:见证计算机和信息经济

张绮霞:目光清澈的女程序员

哈工大计算机专业50年庆典的价值

中国信息化是何时开始的?

在华罗庚家里作出的决定

从原子弹到计算机的华罗庚

钱学森举足轻重的发言决策计算机

做计算机靠苏联还是自己动手?

中国人是什么时候知道计算机的?

周恩来与新中国的恶性肿瘤防治调查(摘录)

计算机和全国军工企业质量整顿

向集成电路计算机进军的回顾

薛暮桥的统计机械化和自动化

中国计算数学的起步

电话专业为计算机事业挑大梁

胡建平:

不断创新的计算机人生

长途迁徙历经磨难的几个计算机专业

中国重点高校计算机专业的起源

新中国赴苏公派计算机留学生

计算机训练班堪比黄埔,开创教育新模式

谁是最先填报计算机志愿的人?

感恩科大:计算数学的航空岁月

人民大学:开创信息专业先河

靳进善:工农兵结缘计算机

培育计算机人才训练班建奇功

最早与计算机合影的中国人

在系列机上自主开发数据库

中科院早期人事工资趣谈

在华罗庚家里作出的决定

中科院计算技术研究所筹委会隆重成立

第一个计算机组在物理所

酒仙桥电子基地拔地而起

东西南北和上天的计算技术研究所

北京理工大学计算机创业前后

杭州将建设亚洲第一座计算机博物馆

软件技术:从研究室争论研究所

上海交通大学计算机专业的“运动战”

计算机事业的开拓者——王正

为十二大计票的宽行汉字针型打印机

15所与防空指挥自动化系统

周恩来与新中国的恶性肿瘤防治调查(摘录)

计算机技术情报的编辑出版记载着产业进程

哈军工研制441-B

Ⅲ

:

任连仲口述

兵器试验中心数字弹道的传奇

打算盘的士兵和向计算机的过渡

胡守仁:

一辈子当兵(雷达\计算机)

国防工业老战士——李庄

在系列计算机上自主开发数据库

最早与计算机合影的中国人

国家荣誉:

康鹏电路和“发明证书

电信“可视图文”生不逢时

昙花一现的“图文电视”

纪念“天降大任”的虞浦帆先生

兵器试验中心数字弹道的传奇

甘鸿:

记忆是电脑的灵魂(全)

中科院计算所为何筹备了三年?

中国信息化是何时开始的?

计算所:

南楼北楼今何在

计算机为什么是一场技术革命?

电子计算机和夜班酱油汤