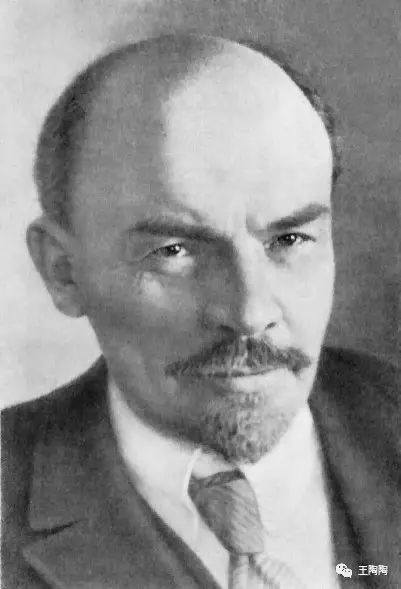

只需要阅读俄国十月革命史,就可以知道伟大的革命领袖列宁,是一个何等通达权变的算计者。

只需要阅读俄国十月革命史,就可以知道伟大的革命领袖列宁,是一个何等通达权变的算计者。

他曾经高喊拥护立宪会议,但又在发现立宪不符合自身利益之后解散了它;他曾经坚决拒绝割地,但又在对德战争不利之时毫不犹豫地割让土地;他曾经发誓保证农民的权利,但又在战争之中残酷无情的践踏他们。

在漫长残酷的政治斗争之中,伟大的弗拉基米尔 乌里扬诺夫唯有一个目标是绝不动摇的,那就是保住并巩固自己的政权,并为此不惜付出一切代价、背弃任何原则。

对于中国大多数知识分子和民众来说,把这样的革命枭雄视为浪漫单纯的朋友,其实是一种出于无知的可悲错觉。

今天中国大陆的民众,普遍对苏联的缔造者列宁(Lenin)怀有好感,而这种好感很大程度上源于列宁政府在苏俄建国之初所发表的一份对华声明。

1919年7月25日,列宁领导的苏俄政权以外交负责人加拉罕(Karakhan)的名义,发表了一篇至今令大陆人感恩不已的《加拉罕第一次对华宣言》,在这份宣言中,列宁明确表示:“苏维埃政府决定把沙皇政府从中国人民那里掠夺的或与日本人、协约国共同掠夺的一切中国领土交还给中国人民。”

这份宣言发表的时机,恰逢中国刚刚遭遇了巴黎和会的外交挫败,在列强面前灰头土脸的中国各界,对苏俄的橄榄枝很难不心生感动,并心生神往。著名历史学家周策众在其《五四运动史》中,这样描述中国各阶层对宣言的反应,“中国……各种团体,都回应以强烈的感激……宣言不但给知识分子,而且给工商业者留下了深刻的印象……就这样,在五四运动后期,1920年春季后,中国知识分子开始比以往更关注苏维埃联邦……亲苏势头正在高涨。”

不过,《加拉罕第一次对华宣言》善意的背后离不开一个政治现实,即苏俄恰逢内战的关键时刻,其迫切需要在外交上获得中国的支持。

1919年夏,苏俄红军开始在乌拉尔山以东与白俄军队交战,这场政权争夺战的胜负尚未底定。当时的中国,对于苏俄来说,有两个方面的重要价值,一方面,争取中国的善意中立,有利于拆散外国三心二意的干涉联盟,迫使美日撤军,削弱白俄政府的外交优势;另一方面,中国境内的中东铁路,乃是沙俄时代的俄国特权,当时正控制在白俄当局手中,是白俄政府的交通命脉,干扰或者破坏这条铁路对白俄军队的支持,在这个过程中,苏俄扬言“无偿归还”这条铁路的所有权,就可以争取中国的支持,从事实上来看,这一宣言无疑符合苏俄政权的政治利益。

俄军将领高尔察克于1918年在鄂木斯克组织白俄政权与列宁领导的红色政权作战,在这种背景下,争取国际认可,分化外国干涉军成为列宁外交政策的核心

俄军将领高尔察克于1918年在鄂木斯克组织白俄政权与列宁领导的红色政权作战,在这种背景下,争取国际认可,分化外国干涉军成为列宁外交政策的核心

苏俄的政策很快取得了效果。据苏联历史学家赫菲茨《中东铁路工人斗争史略》中记述,1919年秋,中东铁路的中俄铁路工人在当地的布尔什维克鼓动下,发动大罢工,管理铁路的白俄当局试图镇压,但遭到了中国政府和驻军的强力阻挠,罢工持续一个多月,白俄政府的运输系统完全瘫痪,大批白军士兵和军用物资滞留在满洲里,使得白俄政府在内战中一败涂地。

不过,一旦苏俄军队打垮了白俄主力,《第一次加拉罕宣言》中温情脉脉的笑脸就立刻消失不见了。即苏俄政权的地位越稳固,苏俄对华的态度就越强硬。

随着白俄高尔察克(Kolchak)政权的垮台和对远东控制的加强,苏俄对华的态度发生了明显变化。在1920年9月27日的《第二次对华宣言》中,此前列宁关于“无条件归还中东铁路和远东领土”的承诺,变成了需要中国赎回;此前“无条件归还的所有中国领土,变成了1896之后割让的”。

到了1921年初,白俄残余力量窜入当时的中国领土外蒙,该年6月15日,苏俄外交委员契切林(Chicherin)照会北京,表达了派兵进入外蒙的决心,声称“(此次出兵)协助中国消灭匪徒,保全中国主权,一旦大功告成,俄军将旋即撤出。”7月,苏俄红军占领外蒙,成立了“蒙古人民革命政府”,此前“保全中国主权”和“旋即撤出”的许诺,已被抛弃得干干净净。

到了1923年,苏俄消灭了国内所有反抗力量,苏俄政权的统治地位彻底巩固,新政府已不需要在外交姿态上对华做出不必要的妥协。该年12月,苏俄使华代表团长加拉罕以华俄通讯社的名义,发表了《第三次对华宣言》,直接删去了第一次对华宣言中无偿归还中东铁路及其附属产业的一段文字,并照会中国政府外交部,要求以其修改后的文本为准。面对中国方面的质疑,列宁亲信加拉罕表示,“这是翻译人员曲解我方意思造成的”,而斯大林则丢掉了最基本的掩饰,以略带嘲讽的口吻表示,“当时的法文文本翻译错了”。

在三次《加拉罕宣言》中,列宁领导的苏俄对华政策随着时局变化而不断变化,实际上预示着苏俄对华外交的狡狯,而斯大林的表态,也表明了他的对华政策,某种程度上将是对列宁外交的继承和发扬。