6月21日清晨,准备前往延安参加革命老区系列公益活动的解放军总医院和陆军总医院专家,在首都机场摆渡车上急救心源性晕厥女士的感人事迹,一次次被刷屏,

网友纷纷点赞

人民军医为人民的大爱担当。

感叹这为姑娘何其幸运的同时,也让我们看到了心源性猝死这一疾病的凶险。同时夏季炎热,更是心源性猝死的高发期,为此,我们专访了现场参与救治的解放军总医院心血管内科主任陈韵岱——军医告诉你如何识防心源性猝死!!

军中名医教你识防心源性猝死

医者仁心,大爱无边。

6月26日下午,记者见到了从陕西参加公益活动返京的解放军总医院心血管内科主任、博士生导师陈韵岱。当谈起5天前那场惊心动魄的20秒生死急救时,脸上略带疲惫的她感慨地说,救人是医生的天职,那位女士转危为安就是对我们最大的褒奖。

“当时,这名女士的症状是典型的心脏骤停,是心源性猝死的前兆。”陈主任对记者说,心源性猝死是异常凶险的心血管疾病,往往使患者在病情基本稳定的情况下突然发生严重心律失常导致迅速死亡。

陈主任介绍说,心源性猝死的发生具有突发、迅速、无法预测和死亡率高等特点,相当数量的患者是以猝死作为首发表现。2016年5月10日公布的《中国心血管病报告2015》显示,我国心源性猝死发生率为41.8/10万人,每年我国心源性猝死发病人数超过54万,相当于每天约1500人因心源性猝死离世。

“为什么越来越多的人发生心源性猝死?它是怎么引起的?”

“心脏骤停通常是引发心源性猝死的直接原因。心脏在一瞬间丧失泵血功能,导致以脑为首的所有组织器官供血完全中断,进入临床死亡。”

常见诱因

主要有6个方面:

一是较为剧烈而持久的劳动,导致过于疲劳;

二是饱餐、饮酒及过量吸烟;

三是精神神经过度兴奋、激动;

四是严重的心脏功能不全;

五是低钾、低镁血症;

六是服用了某些抗心律失常的药物。

近年来,心脏病逐步呈年轻化趋势。临床观察显示,5年前,年轻患者比率仅二十分之一,但目前比率已升至十分之一。某大型医院一项历时5年的统计数据显示,仅入院急救的45岁以下冠心病患者就有755例,其中急性心肌梗死的有300例,最年轻的2名患者竟然只有22岁。

谈起这些令人触目惊心的数据,陈主任痛心疾首地说,这折射出当代年轻人不容乐观的健康状况。随着生活质量的提高,高盐、高油、高糖成为时下年轻人流行的饮食习惯,晚睡、熬夜、看电视、玩手机等不良生活习惯严重挤占休息时间,再加上繁重的工作压力等因素,使年轻人的健康状况加速恶化。

陈主任提醒大家,一定要正确处理好爱工作与爱身体的关系,学会科学处理工作与生活的关系。心脏相对健康的,要克服不好的生活习惯,劳逸结合、锻炼适度;心脏本身就有恙的,应该定期复查、按时服药,同样也要注意生活习惯。

陈主任打了一个比喻,人体就像一台精密复杂的机器,在心源性猝死发病前,身体都会发出相应的预警信号,必须引起高度警觉。常见的征兆有以下几种:

征兆一:胸闷。

如果近期突然出现活动后胸闷,休息一段时间可缓解,这种现象提示您可能患了冠心病。突然出现的症状表明冠状动脉内的粥样硬化斑块还不稳定,随时有可能发生破裂,导致急性心源性心肌梗死。遇到这种情况,应尽快到医院就诊,并进行药物或手术治疗。

征兆二:心慌。

心慌往往是心率加快的主观感受。不定期出现的心率加快通常是快速心源性心律失常的结果。心律失常多数不会引发猝死,但若是频繁发作的室性心源性心律失常,则有发展为室颤的风险,应当及时就诊。另外,某些遗传性心脏病有极高的恶性心律失常发生率。

征兆三:心跳过缓。

心脏的跳动是由特定的起搏细胞发起的,起搏细胞功能变差就会导致心脏跳动速率减慢,严重时会引发心脏停搏。起搏细胞功能会随年龄增长逐渐变差。心跳过缓,血压变低,很容易出现长时间的心脏停搏,导致猝死。

征兆四:憋气、明显的口唇发紫、血氧下降。

如果工作性质是久坐或长期站立,血液循环不好,当病情发作时,除了疼痛外,若还有憋气、明显的紫绀、口唇发紫、血氧下降等,很可能是肺栓塞。

陈主任提醒大家,如发现猝死的上述前兆,我们需要时刻对身体不适保持警惕,发生情况时要快速反应,及时就医。

我国每年有50多万人因心脏原因猝死,抢救成功率却不到1%。一旦出现猝死,如果措施得当,并非没有抢救的可能。陈主任告诉记者,这次在机场能成功施救患者实属机缘巧合,归功于救治及时。这提醒我们要广泛宣传公众对心脏骤停的快速识别和及时救治培训。

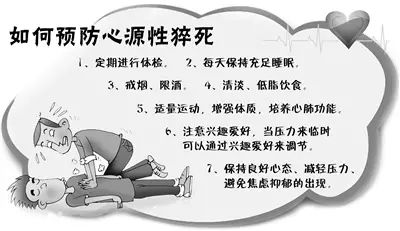

陈主任说,猝死看似不可预防,但从生活习惯、情绪方面作调整,培养良好的生活方式,就有可能降低猝死的发生几率。生活中可以从以下几个方面进行防范:定期进行体检;每天保持充足睡眠;戒烟、限酒;清淡、低脂饮食;适量运动,增强体质,培养心肺功能;注意培养兴趣爱好,当压力来临可以通过兴趣爱好来调节;保持良好心态、减轻压力、避免焦虑抑郁的出现。

陈主任提醒大家,必须要学会一些急救措施,为了自己也为了他人。心源性猝死常发生在家中、工作单位或公共场所,由于发生突然,常常使人不知所措,如果等医生来救或送往医院去救,会耽误宝贵的抢救时间,所以必须立即开展现场急救。

心肺复苏术

是对心脏骤停病人所采取的现场急救措施。如果抢救及时,处理得当,常可在短时间内使病人复苏,为进一步治疗创造条件。

具体措施

1、手握空心拳头,在病人心前区捶击2次,如果没有反应,可以再捶击2至3次。

2、实施心脏按压,这是心脏恢复跳动最有效的急救方法。

3、口对口吹气,即人工呼吸。

4、及时送医。

延伸阅读

每年的七八月份都是心脑血管疾病发作的一个高峰。

怎样预防夏季心脑血管疾病?7件小事,帮你给心脑“降温消暑”。

尤其在夏季,人体很容易出现血容量不足和血液粘稠度高的情况。

一旦颈动脉内不稳定的斑块“受刺激”脱落,会给心脑血管带来重创,引发心梗、脑梗,甚至可能威胁生命。

炎热天气,不少人都会长时间身处温度过低的空调房,乍一出门到高温的环境中,温差的骤然变化,很容易导致血管急剧收缩或扩张,引起血液循环障碍,诱发心梗或脑梗。

天气热会导致人的食欲下降,因此夏季饮食宜清淡,吃得太油和太咸会使血脂和血压升高,不利心脑血管健康。

相关研究证实,70%~80%的心脑血管病猝死发生在上午4~10点,这段时间被业内称为心脑血管病的“魔鬼时间”。

夏季,身体的水分会被大量蒸发,如果这时候没有及时补充水分,就会导致血液浓度增加,血液变得黏稠,极易突发心脑血管事件。

房颤患者的中风风险要大于普通人,尤其夏季天气炎热,人体出汗增加,水分流失快,导致血液黏稠,易发血栓类疾病。

夏天白天较长,睡眠较少,活动较多,人体热量消耗增加,血糖消耗增多;

天气热,人们普遍食欲不振,糖类的摄入量减少,引发低血糖发生率增加。