孩子,是祖国的花朵,也是很多家庭希望的寄托。教育问题,时时牵动着人们的心。最近,一则新闻引发了大众的关注。上海教委发布《上海市高中阶段学校招生录取改革实施办法》,宣布从2022年起,本市高中阶段学校招生录取工作分为自主招生录取、名额分配综合评价录取和统一招生录取三种类型。

《实施办法》特别明确了名额分配的具体要求:委属市实验性示范性高中名额分配招生计划占其招生计划总数的65%,分配到各区的计划中须有不低于20%的比例以均衡、随机为原则分配到不选择生源的初中学校;区属市实验性示范性高中的名额分配招生计划占其招生计划总数的50-65%,区招生计划约占本校名额分配招生计划的30%,分配到校招生计划约占本校名额分配招生计划的70%。

简单来说,就是优质重点高中把大部分名额拿出来,直接分配给全市每所不选择生源的初中,这意味着各类初中学校的毕业生都将有机会升入优质高中就读。

上海教委新政的推行,极大降低了学区房的含金量,据说甚至上海有些地方的学区房暴跌60万元。众多家长为了让孩子能够获得更好的教育,执着于举整个家庭之力购买学区房,却忽视了,真正决定一个人未来在学业上能抵达何处的,是一个人的学习能力与学习方法。

真正的“学霸”,会学习的人都懂这3种思维。

在中小学时代,我们的学习以学校为中心,大多数情况下,是学校为我们安排什么样的课程与学习资源,老师提供什么样的学习资料、安排什么样的作业,我们就直接按照学校和老师的安排来进行学习。

我们应当意识到,每一个个体的基础水平和接受能力都并非统一,即使学校的课程体系较为完善,不适合学生的教学活动会减少,但永远不可能达到完美。因为每一个学生内心在想什么,大脑处于何种状态,基本上不可能被外界即时监控到,而老师和学校也不可能针对每一位学生的具体情况进行及时调整和应对。

试想一下,60 名高中生在学习三角函数的基本变化,其中有一名学生在完成练习时发现自己基础很差,连勾股定理的计算都不清楚,因而有大半练习不会做。此时,老师能否立刻感知到这名学生不适合做现有练习,然后给他重新布置一些关于勾股定理计算的复习题呢?这是不太现实的。

因此,单纯把学习的主体当作学校和老师,是不可取的。对于高效学习者来说,必须明确学习的中心是自己,而不可能是其他人。无论是对于学习阶段的中小学生来说,还是对于有一定学习自主性的大学生、甚至已经工作的年轻人而言,学会进行自主学习管理,才有可能高效学习。

在探索自主学习管理的途中,会有试错、调整和反复,而正是不断地安排学习计划、调整学习材料和资源,才有可能最终找到最适合自己的学习方法和学习节奏。

思维方法专家叶修在《学习的逻辑》一书中提到:在我国的教育环境中,最好是学生在高中阶段 已经具有完善的自主学习和自主管理能力,而为了达到此目的,倒推回去,学生在初中阶段就应该开始大量的自主学习试错和修正,在小学阶段应该具有初步的自主学习管理意识。

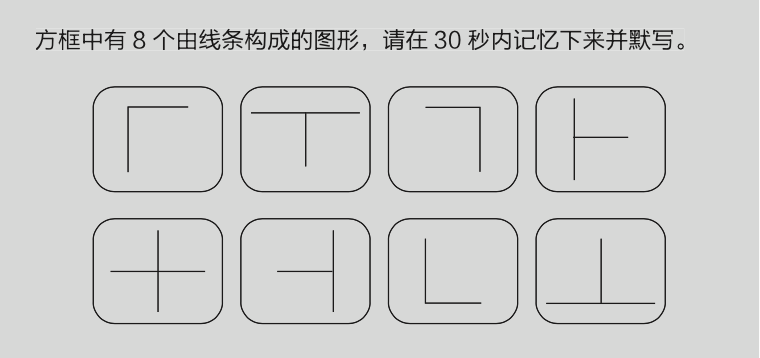

我们首先来看一组趣味测试题。

你能在 30 秒之内把它们全都记忆下来吗?请自己测试一下。如果你真的默写出来了,再来看看这组题的进阶版。

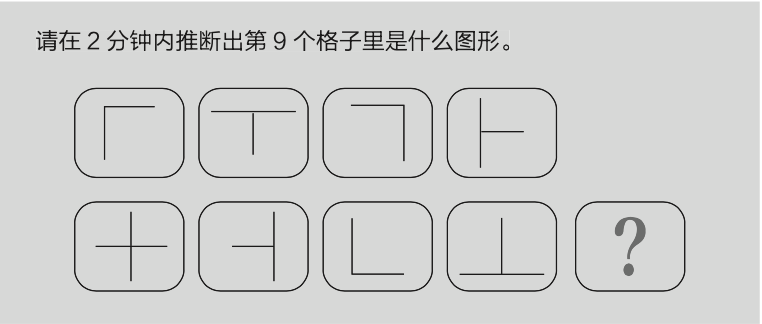

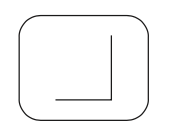

不知道你有没有顺利推断出来?答案是:

也许你还没弄懂为什么第 9 个图形应该是这样的,不用管,暂且把这个答案记下来。即便你是通过瞬时记忆背下来的,过几个月之后,你还能记得吗?

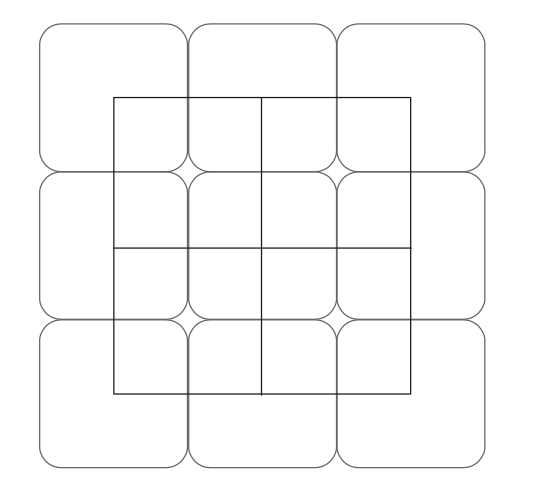

其实,如果我们把上面的几个图形重新排列一下,换一种结构,就会发现其实就是九宫格里的“田”字,被换成了题目中的一行 4 个小方框。现在,你是不是立刻就记住并理解了?

如果给我们一些没有结构的零散信息,那么我们就需要去记忆每一个信息,数量可能多达数十个。但如果给我们一些有结构的信息,需要记忆的信息数量就会大幅减少,在极端情况下甚至可能只用记住一个信息——结构本身。对于大脑来说,有没有发现信息中的特殊规律, 将信息以结构化形式进行梳理、分类、重新组合,非常影响信息理解和记忆效率。

世界上有很多学习策略和方法,刻意练习、金字塔学习法……五花八门,容易让人陷入选择困难。若我们不沉迷于方法本身,挖掘出一些能够解释、指导这些学习策略和方法的核心原理,找到某些学习策略和方法中的“道”,则会发现,总结来说:

(几乎)一切高效学习策略的基础,都是高强度用脑。

有时候你感觉自己在努力地学习,但是只是单纯地接收信息,时间流逝,发现有时思绪好像飘到了很远的地方,课程听完了、书读了一小时,却什么也没有留下。这种情况,或许你是陷入了“虚假努力”的怪圈,只是把时间留给了学习,却没有让大脑在学习过程中处于极度活跃的状态。

所谓高强度用脑,有以下几个特点:

在同样的时间里,你的大脑产生的有效思维越多,代表你的用脑强度越大。如果你在发呆,大脑里一片空白,那么你的用脑强度基本是零;如果你的大脑在开小差儿,思考一些与学习完全无关的内容,那么你的用脑强度基本也是零;如果你的大脑在短时间内产生了大量有效思维,那么你就达到了高强度用脑的状态。

但要注意,产生有效思维并不意味着你必须准确地解出题目、写出文章、找到答案。只要是根据题目进行了有意义的思考和尝试,这些都算有效思维。作为对比,如果在学习的过程中突然思考起了周末去哪儿玩,这个念头便算是一条无效思维。这一点是判定是否高强度用脑的核心原则。

这条原则很容易理解。如果你不专注,那你就很难产生有效思维, 即使产生,也是质量低下,而且数量还少。专注可以作为产生大量有效 思维的前提。反过来,如果你没有产生大量有效思维,那么你就很难保持专注。

大脑的特点是运转,是信息加工,如果你不能引导它进行有效的信息加 工,那么它就会自动加工其他信息。比如在解答数学题的过程当中,你本应当去尝试引入公式、定理和解题技巧,但如果你没有刻意引导大脑去思考不同公式的使用,大脑就会自动去想一些如中午吃什么、周末去哪儿玩。即,在缺乏有效思维的时 候,你会自动走神,用无效思维来填充大脑。