对国军抗战的评价,其实是新中国已经解决的问题。

但二十世纪九十年代以来,这个已经解决的问题,又被以各种方式和名义反复提出,这种现象值得研究。

从本质上说,这场重新评价国军抗战贡献的运动是政治性的,目的就是为了否定共产党的执政合法性。

这里的微妙之处在于,从二十世纪八十年代开始,作为文革失败的政治后果之一,

执政党将自己的历史叙述从“新民主主义→社会主义→共产主义”,悄然置换成了“民族解放→民族复兴”。

在这样的背景下,作为“抵抗异族入侵”的抗日战争的地位陡然升高;以“阶级大搏斗”为主要内容的解放战争,则受到有意无意的冷落与贬斥,似乎成了某种政治不正确;至于“阻碍中国融入世界主流文明”的抗美援朝战争(刚刚去世的“张闻天秘书”何方就持这种观点),就更成某种罪恶了。

由于抗日战争地位升高,所以对“谁才是抗战中流砥柱”的争论,就具有了极大的现实政治意义。

尽管这场争论到目前仍在进行过程中,但国军、国民党、蒋介石甚至宋美龄的形象都在这一过程中被高度美化了,大陆的党媒和电视台,

在这场重新评价国军抗战贡献的运动中所起的作用,远远超过了国民党自己开办的《中央日报》、中央社。

存在决定意识。国军抗战历史之所以能够重新获得全面肯定性评价,

和晚近三十多年来,中国社会日渐民国化有关。

一方面,贫富分化、阶层固化等已是既成事实,另一方面,精英史观、唯武器论盛行。

年轻一代的许多人没有见识过人民战争的力量,也不相信被毛泽东思想武装起来的人民能够战胜职业军队,人民战争在公知的历史叙述中被妖魔化了,然后又被各类“抗日神剧”漫画化了。

既然现实当中,所有的舆论都在宣传精英决定一切,职业军队决定一切,武器装备决定一切,那就不能理解为什么抗日战争期间不是这样?

和毛主席、共产党领导的“土八路”土得掉渣的外部形象相比,国军盔甲鲜明,食丰履厚,显然更精英,更职业化、专业化,武器装备也更精良,所以也不能理解为什么他们不是抗战的主力?

持这种历史叙述的人显然忽视了一点,如果从专业化和武器装备的角度来衡量,日军明显优于国军,所以这不是论证中国抗战必胜的因素,而是论证日本必然战胜中国的因素。

显然,用精英史观和唯武器论,只能把自己带进一个钻不出来的死胡同。

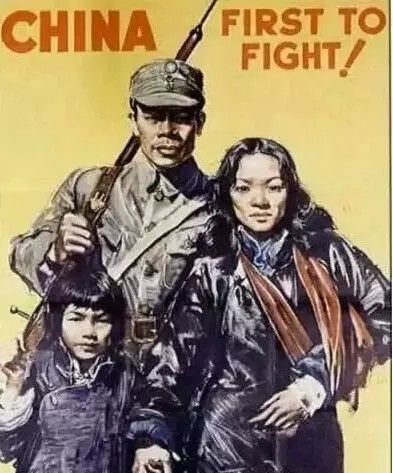

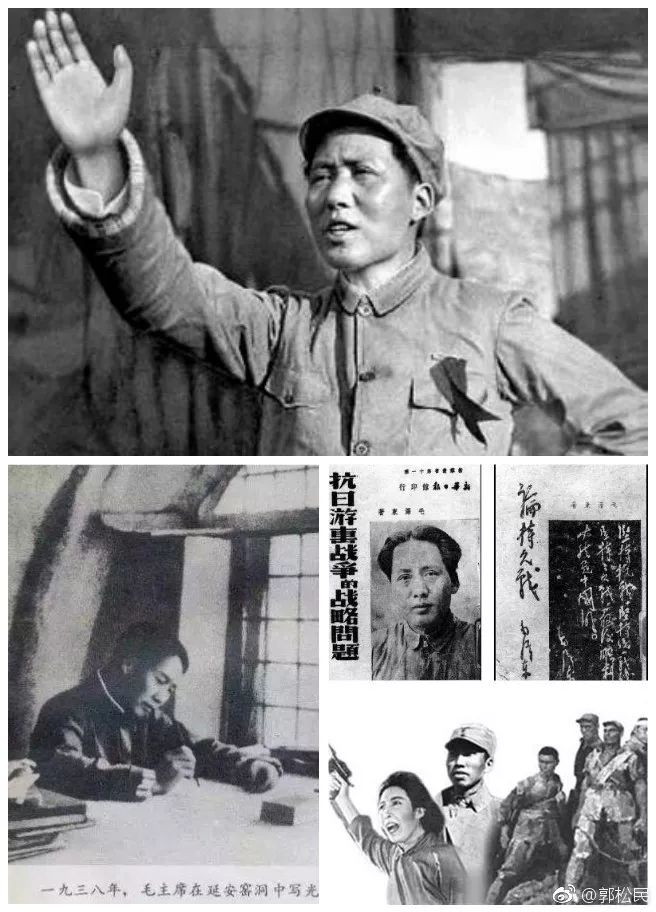

抗日战争中,中国之所以能够取得最后胜利,根本的原因是存在超越“精英”和“武器”狭隘视野的人民战争

【点击阅读】

。

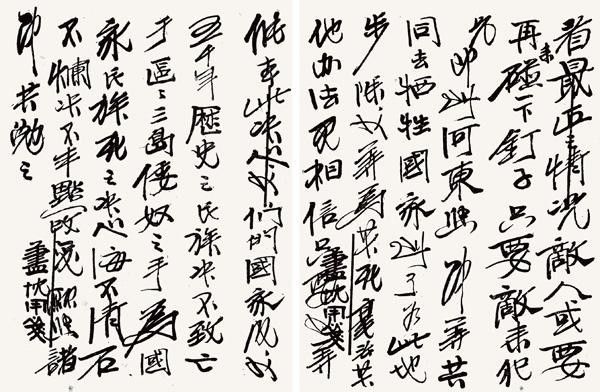

毛主席曾经在一次对记者谈话时说过大意这样的话,

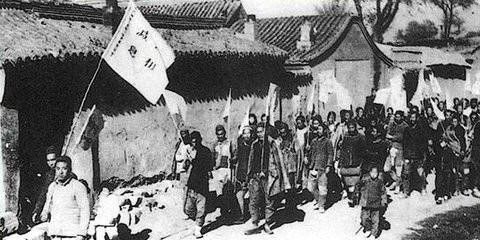

日本只能动员到武士阶层,而中国则能够动员全民抗战,其中最主要的是动员农民投入抗日战争。

中共之所以能够通过动员农民而造成“陷敌于灭顶之灾的汪洋大海”,

根本原因在于共产党领导的解放区政权实行了一系列包括“二五减租”在内的进步社会政策。

毛主席、共产党领导的抗战之所以能够收复100多万平方公里国土,从日寇铁蹄下解放1亿多人口,蒋介石、国民党主导的片面抗战之所以一败再败,日本投降前夕还在丧师失地,两者之间主要区别就在这里。

从哲学的角度看,蒋介石、国民党在抗战中所秉持的也是精英史观、唯武器论,完全看不到人民的力量,并且由于国民党政权的反人民性,蒋介石不愿、不敢、也不能动员人民,他只愿意抓壮丁,却本能害怕任何可能激活人民主体性的政治动员。

蒋介石和国民党的这种思维方式,使他们完全看不到中国对日本有任何优势,对抗战的前途悲观失望,根本不相信中国能够取得抗战的胜利。认真区分一下,就会发现国军的抗战存在三种境界——

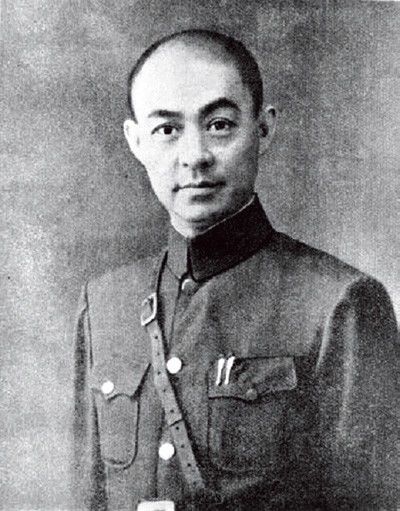

第一,张自忠境界:我死给你看!

这是国军抗战的最高境界。毫无疑问,国军当中的确存在一些有民族气节的高级将领,张自忠就是其中杰出代表。但他们同样看不到人民的力量,同样是精英史观和唯武器论,同样对抗战的胜利缺乏最后的信心。

对他们来说,既然抗战必败,那么抗战的最高境界就是牺牲,我死给你看!用死来证明中国人不会屈服。

1934年,鲁迅先生在他的历史小说《故事新编·非攻》中,有墨子学生曹公子,在宋国都城发表抵抗楚国入侵演讲

“我们给他们看看宋国的民气!我们都去死!”

,实际上是对九一八事变后国民党对抗战悲观失望情绪的讽喻。

在宜枣会战前夕,张自忠对部属表示:“我今日回军,和大家一起共同杀敌,就是要带着大家去找死路,看将来为国家死在什么地方!”“国家到了如此地步,除我等为其死,毫无其他办法。”

张自忠将军是值得尊敬的,但他的局限性也是明显的。今天的主流叙述中,张自忠有走上神坛的趋势,我们尤其应该注意这一点。

第二,蒋介石境界:要想活,靠美国!

九一八事变后,蒋介石和他的亲信将领大唱“抗日三天亡国论”。

蒋介石说:

“枪不如人,炮不如人,教育训练不如人,机器不如人,工厂不如人,拿什么和日本打仗呢?若抵抗日本,顶多三天就亡国了。”

何应钦则说:

“日本有多少烟囱,日本人有多少工厂?我们如何能比?不抵抗还可支持几天。”

在对抗战前景悲观失望方面,蒋介石和汪精卫是完全一样的。

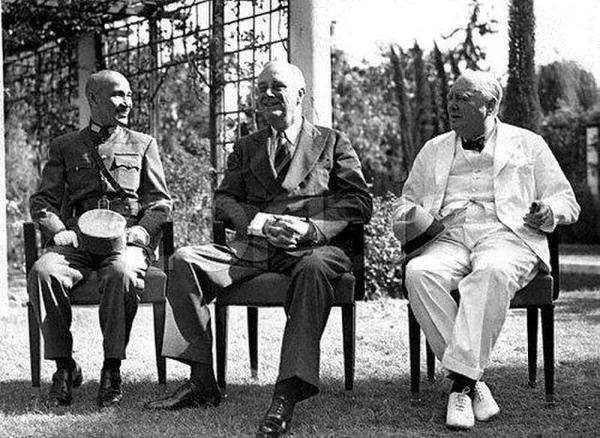

蒋介石的“高明”之处在于,他总是对英美的最后介入抱有希望。

蒋介石从来不相信中国可以依靠自己的力量战胜日寇,一直幻想英美可以救他。

珍珠港事变之后,蒋介石的幻想终于变成了现实,他追随美国对日宣战(此时距日本发动全面侵华战争已经四年)

,

只是美国的便车既然已经搭定了,蒋氏抗战也就更加消极。

蒋介石的逻辑是:

既然美国参战,则日本必败;既然日本必败,则不妨把军火留下来对付共产党。

蒋介石的这种浙江盐商式的精明,对中国在战后利益分配方面产生了极为严重的负面影响。

中国作为战胜国,遭受的领土和权益损失甚至超过战败国——外蒙古独立、中东铁路和旅顺军港的租借,美国根据《中美商约》在中国获得了远超此前不平等条约的特权。

如果不是抗战结束后解放战争迅速胜利,这些被蒋介石出卖的权益除“外蒙古独立”外被毛主席全部收回,中国有可能像菲律宾那样沦为美国独占的殖民地,更有可能成为美苏争夺的战场而四分五裂,则中国人民的灾难不知道会伊于胡底。

第三,汪精卫境界:既然抗战必败,那还不如做汉奸保存一点元气!

关于这一点,历史事实俱在,不多谈了。只强调一点:

蒋介石和汪精卫并无本质区别。汪精卫是日本人的汪精卫,蒋介石是美国人的汪精卫,他们都是帝国主义侵略中国的代理人。

对国军抗战的重新讲述与评价,意味着精英史观和唯武器论再度成为主流思潮,而这种思潮有可能再次把中国引向失败。

今天,我们从事任何事业,仍然离不开人民群众的倾情支持和参与,毛主席的人民战争思想,仍然是中华民族战胜一切困难,夺取最后胜利的法宝。让我们一起重温毛主席的教导——

“兵民是胜利之本!”

“战争伟力之最深厚的根源存在于民众之中!”

“革命战争是群众的战争,只有动员和依靠群众,才能进行战争!”

快速支持通道