△ 《书缘:纽约公共图书馆》大师纪录片展映--广州站现场。

真正的电影并不发生在银幕上,而是发生在来看电影的人的头脑和眼睛中。

《书缘:纽约公共图书馆》大师纪录片全国展映 -- 广州站全纪实。

早在2007年,导演周浩作为

芝加哥国际纪录片电影节

评委采访到了当时获得终身成就奖的怀斯曼

(

文章:

11年前,周浩与怀斯曼的一次对话 | 旧文重温

)

。时间过去十余年,在这次展映之中,周浩导演像是与怀斯曼再一次跨时空相遇。

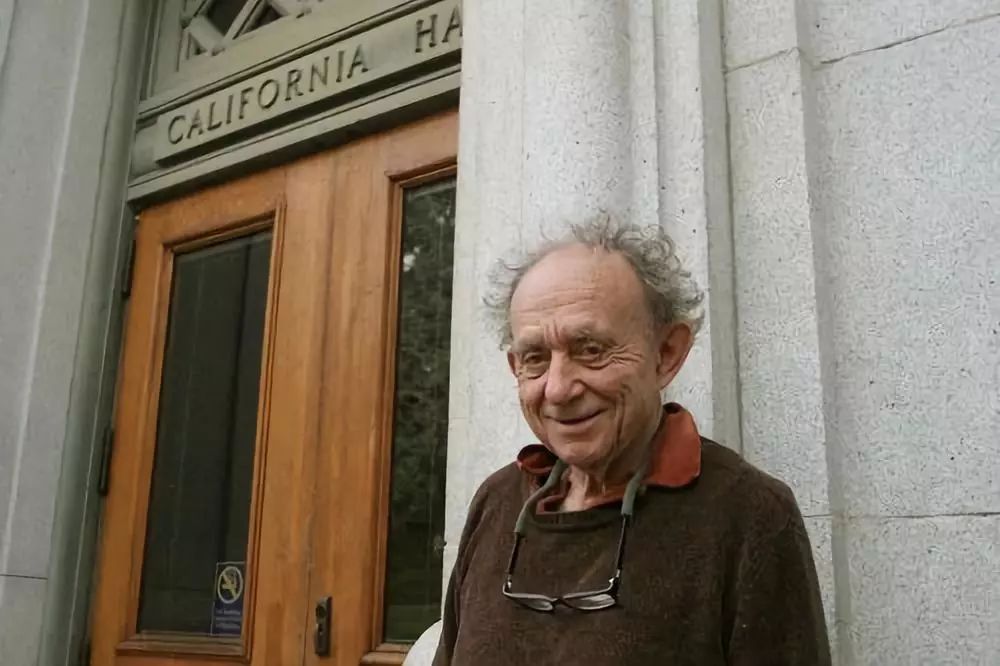

△ 导演弗雷德里克·怀斯曼。来源 | 搜狐网

导演弗雷德里克·怀斯曼是当代影坛的纪录片大师,以其独到眼光与客观手法,记录下美国超过半个世纪的社会变迁,很多评论家将他比作电影界的巴尔扎克。他于2014年获得威尼斯电影节终身成就奖,2017年获得奥斯卡终身成就奖。

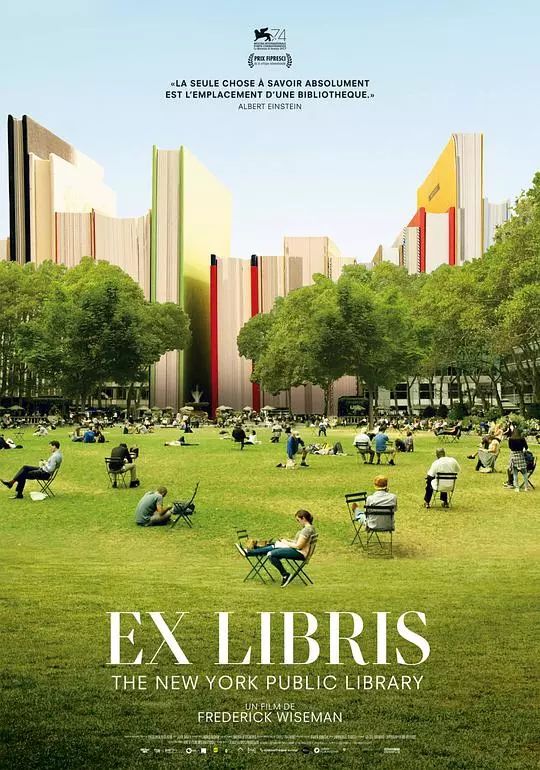

△ 纪录片《书缘:纽约公共图书馆》海报。

《书缘:纽约公共图书馆》是纪录片大师弗雷德里克·怀斯曼的最新作品,片中导演通过镜头深入探索了纽约公共图书馆的方方面面,窥见纽约市民的生活状态,更能从中感受到纽约市的生活气息。影片沿用了导演一贯的“直接电影”拍摄手法,犹如百科全书一般详尽介绍了纽约公共图书馆。这部影片入围了第74届威尼斯国际电影节主竞赛单元,获得了第52届美国国家影评人协会奖最佳纪录片等国际奖项。有媒体评价这部纪录片是“令人着迷的大师级作品”。

2018年10月6日,由腾讯新闻和谷雨影像策展主办、金红棉影展和杭州图书馆联合发起的【《书缘:纽约公共图书馆》大师纪录片全国展映】广州图书馆站和杭州图书馆站已顺利落下帷幕(

后续还有上海站与北京站,全国展映报名详情,请戳链接

)。

先前活动一经上线,不仅观众与读者反响热烈,上百张展映门票一抢而空,同时受到了业界的高度关注,图书馆、高校以及大批的纪录片影迷和相关从业者前来进行观影交流。

△《书缘:纽约公共图书馆》大师纪录片全国展映--广州站活动现场。

影片展映后,导演周浩、影评人王垚与腾讯谷雨纪录片负责人宋晓晓分别从创作、影评和公共文化等角度对怀斯曼的纪录片进行了深度解读,探讨了图书馆在生活中的作用等话题。嘉宾从不同视角的剖析使观众重新认识了这部纪录片,并激发了现场观众与嘉宾一同热切讨论。观众不仅惊讶于87岁的怀斯曼是如何拍摄这部纪录片的,更对图书馆的公共空间作用有了进一步的思考。

与此同时,谷雨影像在活动间隙采访到了嘉宾周浩和王垚,更为深入地了解了他们对于影片和此次活动的想法。现将周浩与王垚在现场的精彩漫谈与采访内容摘录如下。

周浩:他一辈子在做一个手工艺

△ 导演周浩在

《书缘:纽约公共图书馆》大师纪录片全国展映--广州站

现场。

周浩导演回忆起怀斯曼,说道:“他是非常平和的一个人,也没有什么架子,他号称自己从来不看别人的片子。而且他是一个非常自信的作者,国内像这样的作者还是有,我们不要想那么远。中国就有欧洲人认为的电影大师,比如说王兵。你们可能不认为他是大师,但是欧洲人会认为他是大师,他也是一个特别自信的人,他的片子可以达到8个小时,9个小时,他说这就是我要表达的方式。我认为怀斯曼大概也是这样一个人吧,

年近90岁还可以如此自由地表达自己的看法,这是他最让我羡慕的一点,也是他给我最大的榜样作用。他

就像是一位一直坚持的手工艺业者,一辈子都在做这样一个工艺品。”

“我学纪录片的时候看到他的名字,当然是如雷贯耳。2007年的时候我去参加芝加哥国际纪录片电影节,知道他们要给怀斯曼颁一个终身成就奖,其实怀斯曼这一辈子拿到终身成就奖我怀疑超过了100个。”

周浩导演在漫谈中提到这是他第二次观看这部影片,他惊讶地发现这部影片的录音师、剪辑、制片人、导演都是怀斯曼,连声音助理都没有。“怀斯曼一直以来是非常小的团队工作,

这个片子的声音也特别棒,

我很难想象一个快90岁的人是怎么样举杆的。他一直长期跟一个摄影师合作,我怀疑这个摄影师至少也是70岁左右的人了。”

△ 导演怀斯曼的作品海报。由左至右:《国家美术馆》《在伯克利》《州立法院》。

导演怀斯曼常年致力于贴近社会的公共机构:医院、学校、军队、法庭、警察局、精神病院、福利院等。他的一系列纪录电影可以看作是美国社会发展的影像标本。周浩导演这样看待怀斯曼影片的社会作用:“怀斯曼说人们通过他的影片来回溯历史是后人的事情,他是一个活在当下的人。他用90年甚至更长的时间来关注他所生活的社会,他是一个丰碑式的人物。”在周浩导演看来,怀斯曼是一个很纯粹的作者。

“我感觉他有时候探讨的问题,是在探讨人的问题,他有比较大的格局。在我曾经采访他时问到,你对我这样的后辈有什么建议?他说你去研究诗歌,因为诗歌是最简略的,但他是可以表达丰富情感的媒介。所以影片大概在一个小时左右的时候,有一个说话有点结巴的诗人在谈他对诗歌的感觉,我觉得那是他对影片的感觉。其实这里面所有的话都是怀斯曼想说的话,都是他想表达的观点。”

在谈到纪录片的创作问题时,周浩导演认为做纪录片要增加对这个社会的了解,就像冯仑所言,人在30岁以前他所经历的一切都是他的人生财富。所以在经历过这个社会之后,到40岁便可以开始做自己的作品了。

在活动现场,周浩导演结合自己的作品和心路历程,向我们从创作的视角解读了这部影片。“看这部片子的时候,我的理解是他的维度跟我们不一样。我只能用这个词,我没发现别的词可以描述,他也许是一个三维、四维,甚至是五维的东西。那个维度的东西只有当你在某一个层阶的时候才能跟它发生连接,这种感觉是需要大家去体会的。”

“这个片子现在看和再过十年、再过二十年看的感觉是不一样的,因为突然间这个门开了,我就与他发生互动了。我是觉得人要成长,人要变化,人要学习,要进步,这就要求我们去接受那些‘非常态’的东西。这部影片是长一点,但是他给你一种完全不同的观影经验,你甚至可以为这个观影经验发一个朋友圈,这个感觉会比你发一个《影》的朋友圈更有逼格。”

△《书缘:纽约公共图书馆》大师纪录片全国展映--广州站观众提问。

由于这部影片时间较长,其独特的影像风格与观众的日常观影体验截然相反。不少观众在观看影片的过程中感到些许乏味,不禁产生了如何能够全神贯注地看完影片的问题。

周浩导演这样认为,“首先是这部影片的环境和社会背景对于你来说相对比较陌生,比如谈到种族的问题你就没有兴趣,因为这是一个离你很远的主题。打个比方,如果我们在中国拍一个图书馆,那一定是有党支部的。在影片当中,导演会呈现出那个国家的状态,那么跟那个社会体制有密切关系的人就特别有亲近感。如果你是一个对美国社会或者对西方社会有兴趣的人,对人类有兴趣的人,那么你的兴趣感就会增加很多。

△ 导演周浩作品《急诊》海报。

“比如说我拍过《急诊》,你们知道中国的医生出急诊最容易问的一句话是什么?你带医保卡了吗?你带钱了吗?在香港就不会有这样问题,因为他的公立医疗系统是免费的,而中国的体制里面这一部分是由医院自己承担的,其实后面有非常庞大的社会体系和社会结构的问题。你打磕睡一点都不冤枉,没有什么值得谴责的,因为他离你的生活有点远,但如果你能放眼一下,不仅仅局限于中国,况且中国未来也会发生改变,看一个更加系统化的体系是怎么工作的,大家认同的一个大国它的体制是什么样的,如果你对这个问题有兴趣,也许你就会对这部片子有兴趣。”

王垚:认识一座城,从图书馆开始

△ 影评人王垚在《书缘:纽约公共图书馆》大师纪录片全国展映--广州站现场。

王垚是一位电影研究学者、策展人,同时也是北京国际电影节和上海国际电影节选片人。他对此片从影评及学术研究的角度有着不同的看法与见解。

王垚老师第一次观看此片是在去年的威尼斯电影节上,他谈到:“在威尼斯观影时,也有观众打瞌睡或是提前离场。但是这个片子后来获得了费比西奖,费比西就是国际影片人联盟奖,像威尼斯这种一般有5—7个各国评委进行评审。也就是说,《书缘:纽约公共图书馆》是他们认为主竞赛单元里最好的片子。去年,主竞赛威尼斯还有什么呢?比如大家知道的《水形物语》《三块广告牌》《嘉年华》。威尼斯我全看完,我写预测的时候我说如果让我投票我会投怀斯曼。”

在王垚看来,怀斯曼做影片是特别典型的艺术家做法,他有自己的方法,风格很坚持。与此同时,“怀斯曼还特别有知识分子气,他对这个社会有关注,有发声。而且他关注很多社会议题,你很难用电影这种媒介去探讨的社会问题。他能把他处理得非常之清楚。可能没有什么冲突,也不狗血,也不煽情,但是你能看到他的分析,这就是所谓‘社会观察家’。”

“当时这个片子的评价基本上在第3名和第4名的状态,大概威尼斯是这样的,后来这个片子开始各种得奖。刚才周浩老师说他可能得了一百多个终身成就奖。在威尼斯上,他先得终身成就奖才入围竞赛,因为国际电影节,尤其三大电影节竞赛片子里很少很少有纪录片,甚至我觉得纪录片可能比动画片还少,他作为一个纪录片能进入三大主竞赛本身就是特别高的荣誉。”

不少观众会有影片冗长的观影感受,认为内容不是很紧凑,显得有些流水帐。而王垚这样回答:“这部片子确实挺长的,197分钟。当时威尼斯片单一出来,我们有一个记者群,群上一片哀嚎说要看三个小时。怀斯曼现在跟早期的风格不一样,60年代末、70年代会短一点,现在会长一点。我觉得这可能是因为,第一他的名声在这儿,我拍多长你们都得看,我这么一说可能老爷子不一定这么想。因为电影圈都会有这些问题,有些导演更坚持我表达的东西就得这么长,我就是要这么长,王兵老师最长的有15个小时。另外跟早期的风格相比,其实怀斯曼的片子还有另外一个特点,他的小场景都特别完整,一个小场景与一个小场景连起来,这个小场景都是在谈一件事、一个议题。当这么多场景组合起来看时,这部片子就像一个百科全书或者是一个缩微全景图。”

△《书缘:纽约公共图书馆》剧照。

怀斯曼“客观冷静”的影像,事实上能够反映出怀斯曼对于整个图书馆体系和社会议题的探讨。关于影片的社会作用,王垚这样认为:“通过谈图书馆相关的议题,他是在对美国社会进行表达。尤其是你看片子最后,他谈种族问题。你说谈一个图书馆,拍一个纪录片,你最后怎么连种族问题都能涉及?实际上你看种族问题的时候,不光是种族问题,还是阶级问题,这种严肃的话题就是需要这么长的时间来展示。而且他展示的这种方式是我展示给你看,还有一个词学术点就是我在‘呈现’,而不是再现。”

“我们电影学院说,最高级的技巧是什么?我有特别明确的态度,我不说,我说出来就比较直接了,就有点掉价了,要么就是煽情,要么就是喊口号。搁到怀斯曼这儿,他先展示一部分,然后描述另外一部分。后面的这些场景和前面场景有没有关系,可能你前面没有注意到的话题后面这个场景会把它拎出来。”

“所以在怀斯曼看来,这个片子所有部分都是必要的,我就是要通过图书馆来写美国社会。所以说大家既然选择看了,就一定要坐下来看,你可能会觉得有点长,但是你可以挑着看。对机构的运营组织非常感兴趣,影片就会讲到我们怎么做预算,这个预算要怎么怎么用。或者你对建筑感兴趣、图书馆的运作方式感兴趣,这些问题在片子都有涉及。包括他的其他作品,比如说拍国家画廊的、拍伯克利大学的、拍高中的,他会有无数的题材和内容。你如果觉得难以三个小时保持注意力的话你可以走一会儿神,但是他会反复跟你讲,这个场景错过了,下一个场景肯定会从另一个角度来展开,但是绝对都是必要的。”

王垚作为策展人策划过很多影展,但是他仍然认为谷雨影像在广州图书馆这样一个公共阅读空间内去放一部图书馆的纪录片,是一件很有意义也很用心的事情。王垚说,“我觉得这个点子太好了,首先它就打破了影院的空间,虽然看起来还是一个影院,但是它是图书馆的一部分,跟我们今天这个影片已经发生了关系。包括来的观众朋友们其实很多也是图书馆的读者或者用户。所谓用户其实也是打破我们影迷这个群体,这里面有很多生产性的点。这是一个系列展映,全国几个城市选择了几个阅读空间,选择了对谈的嘉宾以及和观众的互动,我觉得这是一个非常好的形式,这个策展都是可以拿出去吹的策展,对我来说都是一个很好的学习。”

这部影片让一位在场观众联想到了沃尔夫的作品《墙上的斑点》,这是一部意识流小说,主要是以内在视角的艺术流动去讲述他看到墙上那个斑点,以及联想到的一些事情。怀斯曼的这部纪录片与意识流小说之间有着一些内在的联系。王垚认为这部影片更像是数据库电影。数据库电影的叙事逻辑不是故事逻辑,是一种查找的逻辑。

△ 影片《特别响·非常近》和《影像之书》海报。

例如影片《特别响·非常近》,讲述了一个小男孩的爸爸在9·11事件中去世了,小男孩发现家里有一个纸包写着“Black”。小男孩觉得这是他爸爸留下的线索,所以他就去寻找了全纽约名叫“Black”的人。这部影片事实上通过“Black”们的不断登场,展示了9·11事件之后的创伤。每一个人物的出现没有逻辑上的联系,他只是一种数据库式的存在。同样地,在怀斯曼这部影片当中,场景之间没有必然的逻辑联系,但是会有一种隐含的逻辑关系,这就需要观众自己去发现了。

另外王垚向观众推荐了《影像之书》,同样是一部论文电影。在法国新浪潮时期,玛格丽特·杜拉斯、克利斯·马克都是采用这种拍摄题材和方法的。在影片当中有论证和分析,通过旁白和字幕卡阐明自己的观点。但是在怀斯曼的影片中,会发现他把观点都会藏起来,这是一种很高超的技巧。在表达观点的前提之下,不加任何说明性的内容,只是通过对事件的呈现和段落组合来体现。