瑞信2015年的《全球财富报告》显示,中国中产人数为全球之冠,高达1.09亿人。但社科院的调查显示,中国人对中产身份的认同度并没有《报告》中的数字那么高,

2014年时,即便是年入30万的劳动者,也有近一半的人认为自己不是中产阶级。

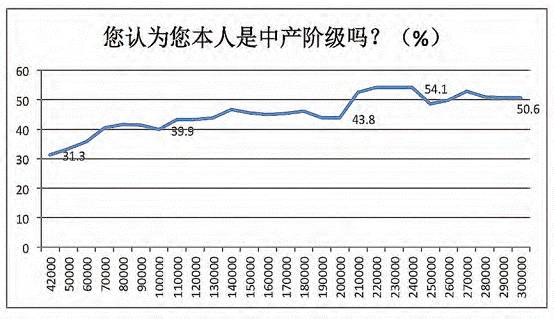

而年入4.2万元的劳动者,对中产身份的认同则更低,只有31%。4.2万元是当年城镇个人收入的平均值,也就是说,即便是年收入在全国平均水平之上的人,认同自己是中产阶级的比例也只有三成左右(如下图4所示)。

图4 不同年收入群体中的中产身份认同比例(横坐标单位:元)(来源:社科院社会学研究所2015年度中国社会状况调查)

这是一种很奇怪的现象:从统计局公布的数据来看,明明经济在发展,劳动者的收入也一年比一年高,符合中产阶级定义的人也越来越多,但认同自己是中产阶级的人却没有显著增加。

原本应该是较为富裕的中国中产阶级,却伴随着持续的焦虑。

去年中新网曾经算过一笔账,在上海用平均工资买房,不吃不喝要71年时间。社科院的数据表明,2014年,30岁以下青年没有私人房产的比例为8.2%,但这一数字在北上广等一线城市翻了一倍多,达16.6%。而能够买起房的人,又陷入了“换不起房”的焦虑,换第二套房的人,大多数都是按揭贷款,将下半生牢牢地拴到了房子上,数据显示,

接近1/3的中产阶级感受到强烈的“房贷月供/购房费用”压力。

这与中国经济的快速发展特质有关。一方面中国经济飞速发展带来了人们生活方式的巨大变革,激发了劳动者对生活品质和物质欲的追求;而另一方面,中国的公共服务和社会保障水平还无法满足劳动者的诉求,从而使

中产阶级产生焦虑,缺乏安全感,感受不到心理预期的生活品质,以致于手里握着钱也不敢花,依旧走着买房置地,储蓄光荣的老路。

社科院的研究印证了这一观点:从数据上看,80%的中产阶级子女教育支出占总收入比例低于20%,医疗则更低,只有10%,也就是说,医疗和教育对中产家庭来说不是问题。但是实际调查结果却与数据大相径庭。超过3/4的中产阶级感受到了子女教育支出的负担,其中超过三成的人甚至认为“非常有负担”。 换句话说,即便中产手里有了些钱,医疗教育等资源的短缺仍是不争的事实,仍然会导致“看病难”、“上学难”。而这些社会问题,才是中产阶级焦虑更主要的原因。

社科院2015年全国抽样调查数据还显示,34.9%的中产阶级称“生活负担很重压力很大”,超过六成的中产阶级认为“社会保障水平太低,起不到保障作用。”

所以,在笔者看来,在目前的环境下,中产阶级与其说是一个经济概念,不如说是一个心理概念。中产阶级这个名词背后的心理意义,大于其经济意义。

“有四套房的扫地阿姨”即便辞职不干,劳动收入为0,但凭借房租,依然可以过上有保障的生活,但“月入3万的白领”似乎很难有这样“任性辞职”的底气,因为他的财务并不自由。

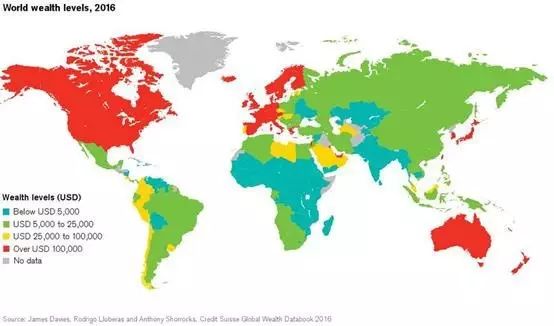

附图:

附图 2016全球个人财富分配图 (来源:瑞信)

对于普通劳动者来说,是或不是中产阶级对他们的意义并不大,能否拥有“底气”,才是每个劳动者更看重的东西。

中产阶级更像一道心理防线和一道安全感的屏障,高速的经济发展带来剧烈的社会生活方式变革,节节升高的房价和紧缺的医疗教育等资源加剧了人们对未来不确定性的恐慌。相比于确认一个人是否是中产阶级,消除这种不确定性带来的恐慌显得更为重要。

附一:中产吗?收入多少算中产?

来源:新华网

“绿意葱葱的小区,漂亮又宽敞的楼房,锃亮的中级轿车,漂亮的女主人和优雅的男主人,可爱的孩子和小狗……”提到中产家庭,你心目中描述的是不是这样一个场景。

“中产”的标准是什么?成为中产需要多少收入和资产?应该符合哪些感性指标?当中产阶层以每年一个百分点的速度扩大,你究竟是“中产”还是“伪中产”呢?

美国:年收入66.3万~331.9万元人民币

美国在1951年便对中产阶级做出了学术界定并进行了分类,美国有25%~66%的人口可以划分为中产阶级,后来的学者还对中产阶级群体进行了细分,比如上层中产阶级和下层中产阶级。

按照美国著名社会学家William Thompson以及Joseph Hickey在百科全书上给出的定义,年收入3.5万美元至10万美元

(约合23.2万~66.3万元人民币)

的群体为美国下层中产,年收入10万美元至50万美元

(约合66.3万~331.9万元人民币)

的群体为上层中产。

德国:月收入1.76万~3.6万元人民币

德国贝塔斯曼基金会的一份研究则试着从平均收入上对中产阶层进行简单的划分:如果一个德国人的工资水平在全国平均工资的70%到150%之间,那么他(她)就是德国中产阶层中的一员。

以一个拥有2个小孩的四口之家为例,月收入在2400欧元至5000欧元

(约合1.76万~3.6万元人民币)

之间的家庭都是中产阶层。

英国:年收入38.85万元人民币

2015年3月,英国BBC有关社会阶层的调查结果显示,英国的一个全职中产人士年收入是24744英镑

(约合22万元人民币)

。如果伴侣的收入差不多,那么这样一个家庭的年收入是43592英镑

(约合38.85万元人民币)

。

中国:标准不等

具体到国内,按照麦肯锡全球研究所制定的标准,中国中产阶级是指那些年收入

(按购买力算)

在1.35万~5.39万美元

(约合9万~36万元人民币)

之间的人;而国家统计局则将中产阶级定义为年收入在7250~62500美元

(约合5万~42万元人民币)

之间。

如果换一个角度,从自认达到中产阶层的人群出发,著名调查机构益普索金融服务团队最新一份关于北亚地区(中国和韩国)的中产阶级调查显示,中国大陆自认为是中产的家庭月收入在4.5万元

(即家庭年收入达54万元人民币)。

收入并非衡量唯一要素

收入和资产是首要的硬指标,但也并非衡量中产的全部要素。在更为标准的定义里,中产不仅需满足稳定的资产、收入这两项刚性指标,还需满足“有体面的工作”、“有舒适的居住条件”、“有能力让子女接受良好的教育”,“有闲暇进行较高质量的休闲娱乐”等较为核心的感性指标。

过得健康充实,不也是很好的生活状态吗?

总体而言,中产既是一个经济意义上的阶层,但同时也与精神的满足感有着莫大的关系。

说到底,关于中产,每个人可能都有不同的评判与注解。或许并不是每个人都能迅速实现物质上的中产,但每个人都可以通过自己的方式去追求和创造精神上的财富与快乐。只要生活过得健康充实,不也是一种很好的人生状态吗?

附二:中产阶级”的现象,60年前的日本刚好经历,今天的北上广感同身受

作者:傅高义,节选自《日本新中产阶级》

M町的工薪族大多为自己的工作而自豪,他们对公司尽心尽力,参与同事间的社交和娱乐活动。随着财富的日益增加,一度被认为必要且难免的高强度长时间工作而今却被批过度—过于繁重、过于局限、过于严格。M町的家庭尤为担忧工作压力的威胁,如报纸文章里报道的“过劳死”。虽然繁重工作致人死亡事件的新闻价值在于其十分罕见,但人们已经开始关注到,M町的工薪族每日例行工作、通勤十二至十五小时,他们的身心承受着何等压力。一位M町的居民指出,富国生命保险公司的一项调查显示,五百名受访员工之中,百分之七十的员工称有压力,百分之四十四的员工称长期感到疲劳,而被问及是否惧怕过劳死之时,百分之四十三的员工明确做肯定回答。