从1998年开始起步建设的广州科学城,历经五次扩容,规划范围由最初的22平方公里扩大至145平方公里,扩容近7倍,占黄埔全区面积的1/3。

广州科学城也被誉为广州“硅谷”,科创力叠满——

经20多年高速发展,广州科学城累计吸纳超1.5万家企业落户,集聚了广州开发区、黄埔区78%的上市公司、60%以上的科技公司,以及高达90%的世界500强企业;

广州超1/3的科研机构坐落于此,引领广州先进高新技术产业发展,支撑起了区域经济的底盘。

如果说,

广州科学城

是

广州“硅谷”1.0

;

那么,发轫于“广州科学城北区”规划概念(详见:

知识城选址不为人所知的细节

)的

广州知识城

,可以说是黄埔当前正全力打造的

广州“硅谷”2.0

。

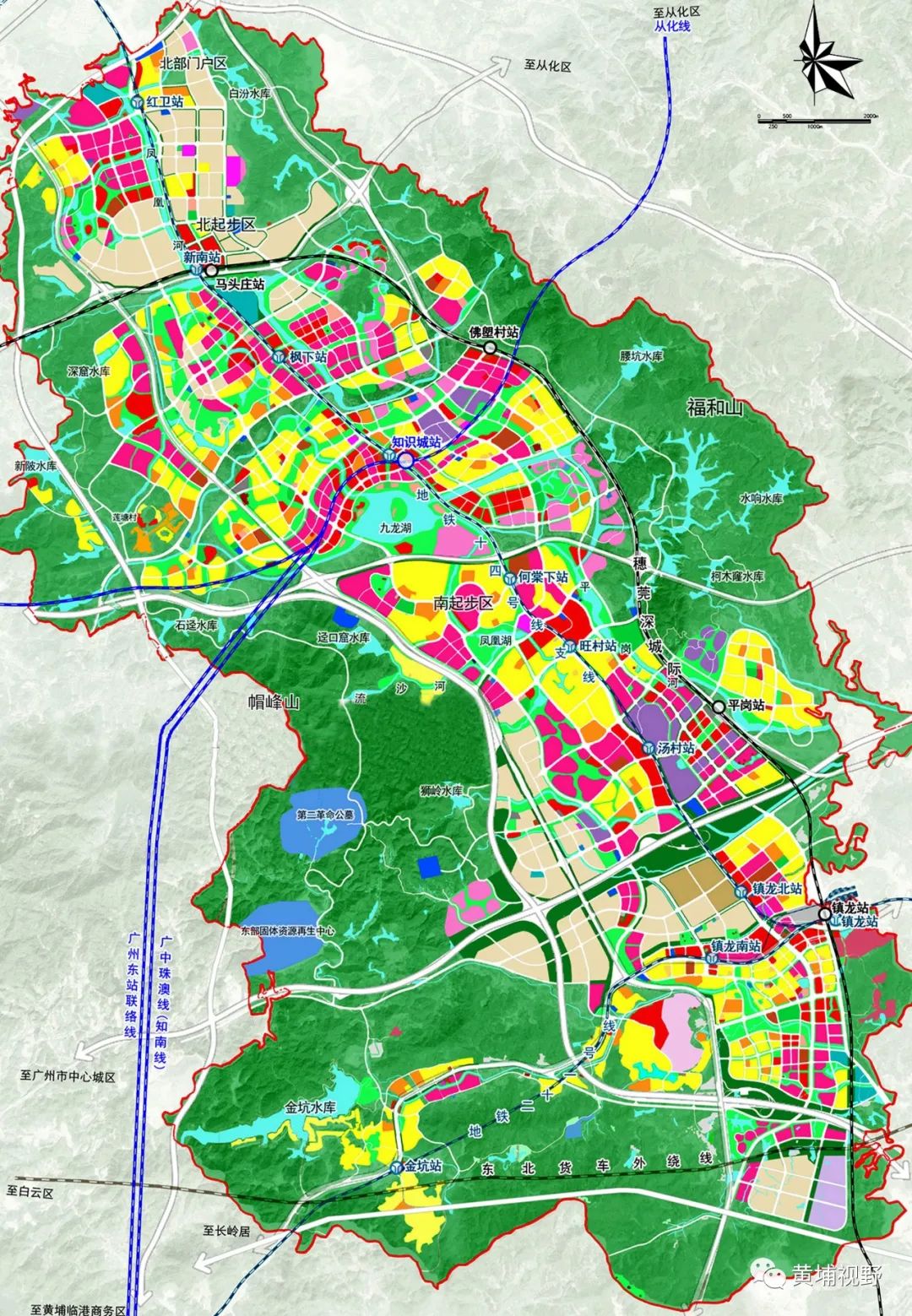

知识城奠基于2010年6月,全面开发于2016年之后,目前南北近200平方公里已雏形初显。

据统计,目前知识城实有企业数量累计超2000家,企业注册资本超2000亿,在建企业投资项目近200个。

作为中新两国双边合作项目,知识城累计吸引100多家新加坡企业或办事处进驻,总投资超185亿元,签署81份合作备忘录。

知识城的产业项目主要布局在南北两端的九佛街与新龙镇,重点布局生物医药、集成电路、新能源汽车、低空经济等承担广州战略突围的新兴产业。

截至2023年底,知识城两街一镇工业总产值约

350

亿。

毫无疑问,知识城仍处于嗷嗷待哺阶段,但其强劲的发展潜力值得高看一眼。

01

到底是座什么城?

不过,知识城开发十余年来,到底要打造一座什么样的城——也就是功能定位与城市营销方向,仍不甚清晰。

或者说,没有一个简明扼要又适合传播的概念。

像很多人买房“既要又要还要”,知识城在不同时期堆叠了一箩筐貌似高大上的概念——

既是职住平衡、产城融合、交通便捷、生态宜居的

“国际化知识社区”

;

又是“

知识创造新高地、国际人才自由港、湾区创新策源地、开放合作示范区

”。

一会儿是“

现代化新城

”,一会儿又是“

山水创新之城

”,还有“

郊区新城

”的说法。

各个词汇既可以通用、合用,又可以应时应景灵活着用。哪个逼格高,便多多使用。

但问题是,这么多词儿,群众的脑袋不够用,记不住呐。

一个新城区的概念太多,显然不利于城市营销,更在一定程度反映其定位不稳定。

开发14年的广州知识城,亟需一个简明稳定的城市定位,一个易于传播的营销概念。

2025年开年,黄埔区对知识城赋予了新的定位——

在

2月6日召开的广州市高质量发展大会上,黄埔区明确表态,将

大力推动知识城上升为中新两国政府间合作项目,持续打造新加坡企业来华投资首选地。

特别提出,

探索产城融合、城乡融合、科产融合新路径,

高标准规划40平方公里的莲塘-九龙湖-迳下“田园生态CBD”

,着力打造科创活跃、产业集聚、生态优美的

城市田园创新创业高地

。

官方表述,往往是“互文”。上面第二段话可以简要概括为:

田园生态CBD=城市田园创新创业高地。

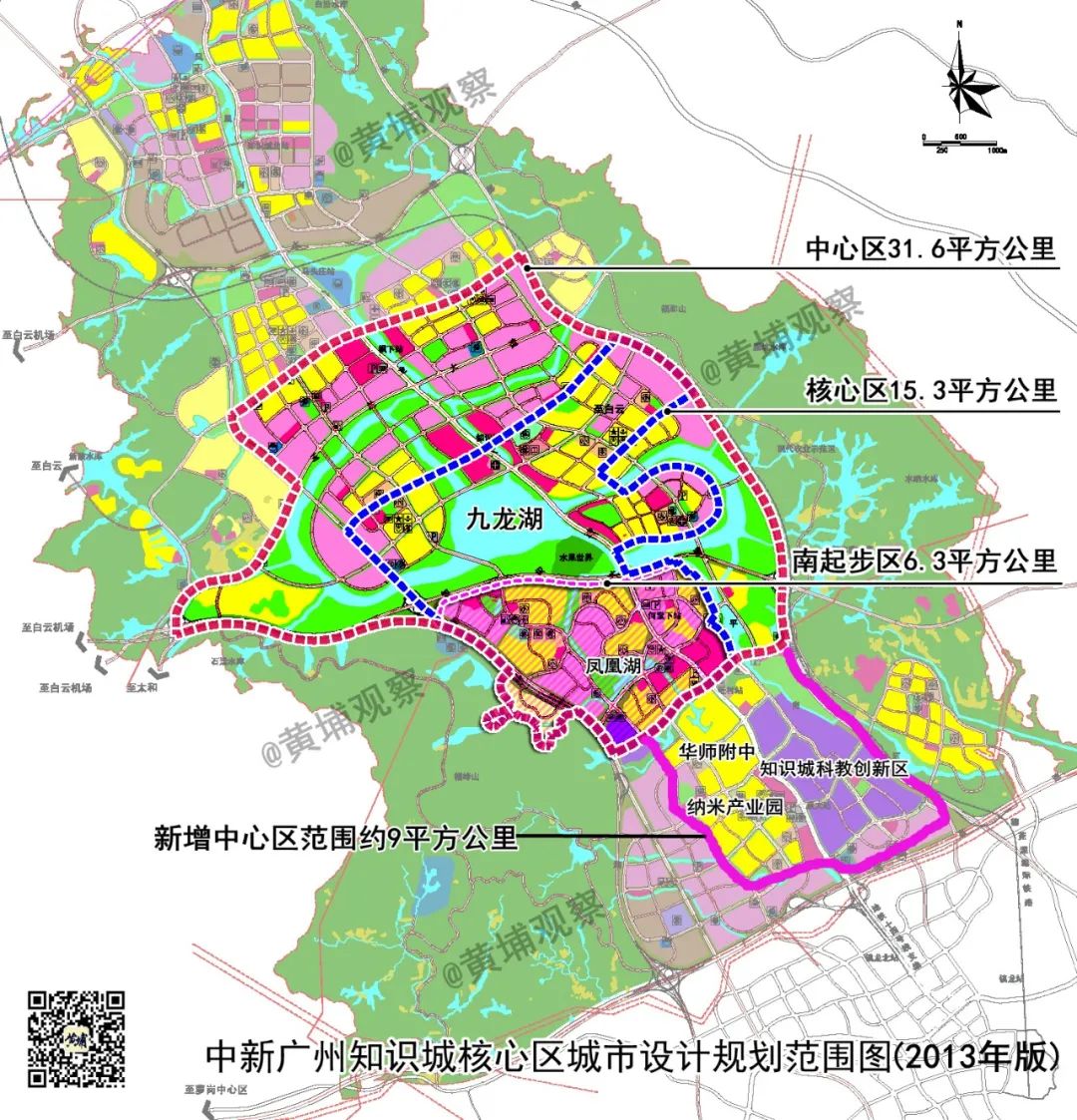

知识城田园生态CBD规划范围高达40平方公里

,以环九龙湖总部经济区为中心,向周边辐射莲塘古村、迳下美丽乡村,以及凤凰山公园、平岗河湿地公园。

这个规划范围,基本上囊括了知识城的核心区。

也就是说,知识城核心区的功能定位,进一步明确为“田园生态CBD”。

田园、生态、CBD,这些词汇本就有很多可以想象的空间。

当它们全部放在一起,就成了广州知识城的超级梦想:

重新定义未来CBD。

02

田园CBD是个啥?

什么叫田园生态CBD?

问了一下度娘,其实就是“

新型产业园区

”的另一种说法

——

立足良好生态资源禀赋,通过强化功能植入、场景营造、业态提升等方式营造的

集商旅办公、三产融合、创新示范等于一体的多功能、复合型、无边界的新型产业园区。

其目的,在于通过良好的生态环境,吸引各类企业、创业群体、高知识群体,进行商务办公、创新创造、生产生活。

这种新型办公方式,

在互联网大潮下,越来越成为众多新经济企业的一种趋势。

特别是互

联网科技企业卫星办公室、第二总部的首选地。

从建筑形态和功能定位来看,这种新型产业园区是“田园生态+CBD”的结合体。

既区别于一片厂房没有city感、“有产无城”的传统产业园区,也不同于只有冰冷摩天大楼的城市商务区。

不一味单纯追求建筑高度,而是以企业个性化需求为导向,注重于建筑设计、空间、品质与生态环境的融合,

兼顾绿色低碳和美学感受,

构建起推窗即景的自然环境氛围。

同时,

又配建不逊于城市中心的公共服务设施

,为企业提供高效便捷的商务办公环境。

在这种园区,企业人员既能

享受“山水林田湖”田园美景,感受逆城市化带来的乐趣,有利于激发创新创业灵感,又能享受到城市化应有的便利。

所谓“离尘不离城”、“林城一体”,正是这样一种状态。

这种办公或居住状态,毫无疑问是人类的诗意栖居地,是我们的“理想国”。

早在

2021年10月,四川成都蒲江县创新性提出“田园生态商务区”理念。

蒲江县决心用5年时间,打造“国际田园生态商务区”,把生态“高颜值”转化为经济“高价值”。

以互联网、区块链、元宇宙为代表的绿色发展新经济、新业态和总部企业“第二办公场所”“乡野办公空间”。

经过几年建设,其中起步区成佳片区4.8平方公里已初具雏形:

根据官方数据,蒲江田园生态商务区的招商成果也令人侧目:

截至2024年7月30日,注册企业已达506家,其中包括华夏鲲鹏、中智公司、厦门百思创等业界知名企业和科大讯飞等头部科技企业,以及金苹果教育集团、嘉祥教育集团、华西医院等高品质配套项目;成佳首开区一期53个商务庭院目前已全部“售罄”,火爆程度远超预期。

相对于成都蒲江,广州知识城的湖、河、林、山等生态资源更为丰富,且发展空间更为广阔。

比如,覆盖知识城核心区的九龙湖-平岗河-迳下水系,由帽峰山与福和山向九龙湖汇聚,并蜿蜒形成长达

25.3公里的绿美碧带,

辐射面积32.2平方公里

,

织就了一张偌大的水网。

此外,

还有3公里长的景观道路,

无缝衔接龙湖街现代农业基地、平岗河升级改造景观提升项目及迳下村乡村振兴产业项目。

这些生态资源,为知识城核心区打造田园生态CBD,因地制宜提升多层次的景观游憩体验和商务办公环境,提供了绝佳条件。

而在财力投入、规划层级、政策资源、产业导入等维度,广州知识城全面碾压成都蒲江。

如果说,蒲江田园生态商务区“乡村文旅味”更浓,那么知识城田园生态CBD更显“国际科技范”。

前者偏于文旅产业,侧重乡村游玩体验;后者聚焦于科创产业创新创业,文旅场景为科创服务,是前者的升级版。

知识城在

九龙湖北岸区域

仍规划了一定体量,以知识塔、智荟塔等为代表的地标建筑群落,作为总部办公、星级酒店、高端会务等业态的载体。

重点在九龙湖以东的迳下村、埔心村区域,规划了10平方公里“

黄埔创新谷

”,

集产-学-研-居-游于一体。

将建设

产业孵化基地、中新合作二期、现代农业基地、颠覆性技术创新中心、低空经济产业创新中心、黄埔创新学院、居住社区

等7大平台载体和配套

。

“田园生态CBD”概念出来后,有的知识城网友情绪未免有些低落。

“CBD就应该高端大气上档次,田园风显得低端。

知识城核心区的功能定位是不是降级了?

”

不过在我看来,知识城这次定位调整挺好的,非但没有降格,而是打破传统CBD的窠臼,对城市空间形象和内涵的深度理解与全新谋划,本质上是一次城市规划的升维

。

这次调整,既很务实,又有远见

。

说务实,是因为:

不可忽视的

传统CBD所产生的城市病和高空置率。即便一线城市,传统CBD的需求度也在日趋减少。

CBD是现代金融和总部经济的聚集地,

是一座城市的金融中枢。

既然是“中枢”,就不可能遍地开花。

很多城市及区域包括广州知识城,显然并不具备这样的条件。这就导致

很多城市的CBD,往往是形象需求大于实质内核。这也是广州金融城被讥之为“家具城”的原因。

要看到,目前除了个别一线城市的核心区,很多CBD的超高写字楼空置率都很高。没有足够多的金融企业和总部型企业愿意入驻,CBD往往成为外表漂亮和事实繁荣的矛盾体。

比如深圳

多个片区的CBD,近几年写字楼空置率高达30%左右,2024年有所回落,仍保持24%的高位。广州也好不了多少,

截至2024年末,广州甲级办公楼空置率也有21%。

不可否认,CBD依然有它继续存在的价值。

但随着移动互联网的勃兴,“去中心化”的趋势与潮流正在崛起,传统CBD已经不再是一枝独秀。

不仅北京中关村,广州科学城,武汉光谷、成都天府新区等等,也不是市中心的CBD,但却都在成为城市新的发展高地。

还要看到,

新兴产业搬离传统CBD,并不只是简单的物理办公空间转移,更是全新

工作生活方式的开启。

从世界范围内看,企业总部郊区化、商务氛围场景化、办公环境生态化已成为一大潮流,天生自带“去中心化”基因的互联网科技企业和新经济企业,更是纷纷远离大城市、远离传统CBD。

从近年广州市区不少企业总部迁往广州科学城,到华为斥巨资打造松山湖小镇,再到日本“绿色硅谷”神山町,

更生态、更环保、更健康的办公生活环境越来越受到欢迎。

田园生态CBD,恰恰为这种趋势与潮流提供了落地的可能。

正如乔布斯所言,大自然更利于脑力劳动者智慧的激发。

不妨想象一下:没有交通拥堵和空气污染,只有满目的绿意与河湖微波荡漾,人们在蛙鸣鸟叫声中睡到自然醒,步行或骑车到达办公室,醉氧之后头脑风暴、灵感激荡,晚上在星空下酣然入梦,一日三餐都是当地出产的有机蔬果……