“高峰之路——新时代中国画新典范”大型系列活动由艺术类核心期刊《艺术市场》杂志社主办,《艺术市场》惠风书画院、《艺术市场》美术馆承办,李回源策划。此次活动是在成功举办“高峰之路——新时代语境下的中国画传承与创新”系列活动基础上的进一步延续和提升。目的是通过由中华人民共和国文化和旅游部主管、中国文化传媒集团主办的大型艺术类核心期刊《艺术市场》杂志与中国画领域理论家代表尚辉、王平、于洋的对话,诚邀盖茂森、张复兴、老圃、孔维克、马海方、林容生、王辅民、喻慧、马刚、马顺先、王平11位艺术家,共同探讨“高峰之路——新时代中国画新典范”这一主题,为新时代中国画发展确立新标杆、树立新榜样,为新时代中国画发展的“高峰之路”起到真正的示范、引领作用。同时也希望借此契机“抛砖引玉”让广大艺术家主动“去伪存真”、树立“高峰意识”,探索通往“高峰之路”的思想和方法,主动承担起复兴文化中国梦的历史责任。

文/尚辉

《美术》杂志社社长兼总编

中国美术家协会理论委员会副主任

马刚长期生活在西部黄土高原,如何以绘画的形式表现当地的风土人情,精神面貌,是他所面临的创作难点。他的故乡甘肃一带的地形地貌多是荒漠、戈壁、山丘、壑岭等少山缺水的场景,是否能用中国传统的山水画来描绘成为20世纪以来美术领域的重大课题,直到80年代以后才有所开拓,并让表现西部山水的绘画成为一大热点。

马刚《沱川东山寺写生》34×112cm

马刚在艺术创作中的成长年代恰在这一时期,所以,我们今天看到的马刚山水画,实际上是接续了80年代以来有关中国山水画表现西部地域的一次个体性实验。无疑这种实验是成功的,他的山水画不管是面貌延展还是精神再现,都是这一批艺术家当中较为突出和极具影响力的个案之一。

马刚《一片闲云》34×55cm

马刚山水画中的独特图示,是大自然给予他的实际感受,马刚山水画中的精神格局,是作为中华民族“精神高原”黄土高原的再延展。故乡地域非山非石的景象载体让他以这种方式去表现。

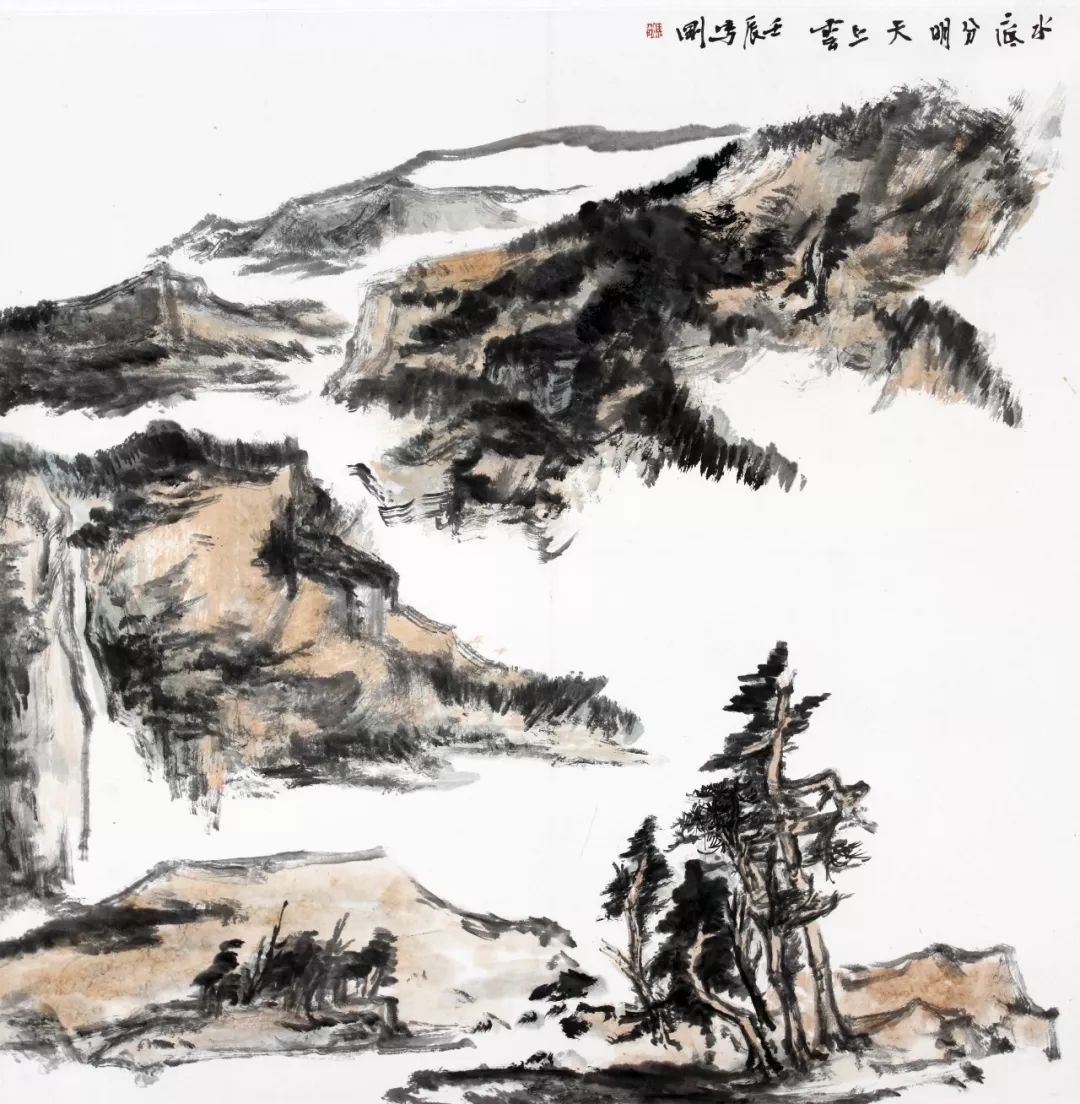

马刚《水底分明天上云》68×68cm 2012年

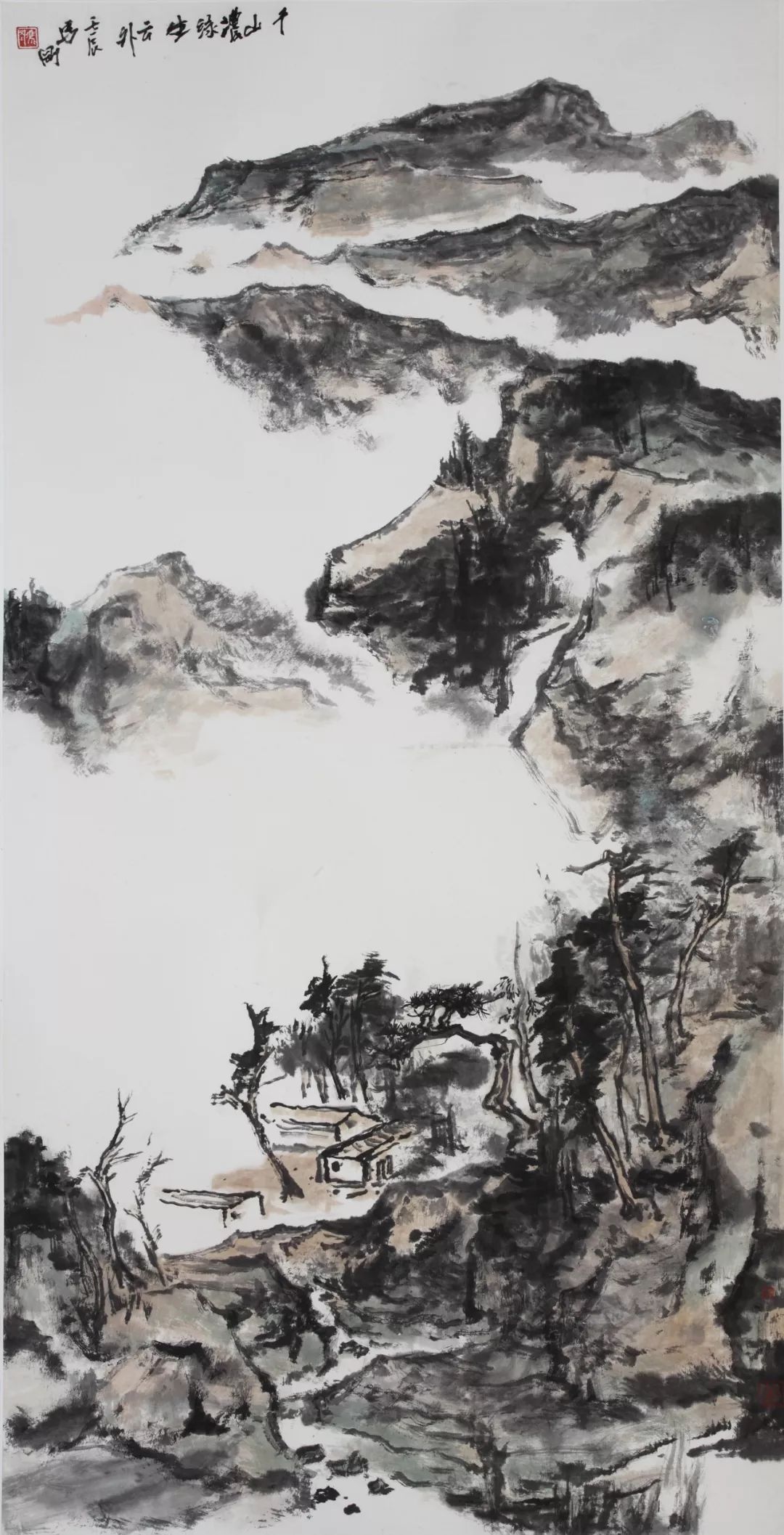

因此,马刚的画面中少有层峦叠嶂的山石,更多的是在描绘黄土高原中塬和壑之间的关系,以及光秃的土塬和裸露的村庄,这些特殊元素在中国山水画的笔墨语言中进行转换,成为马刚探索和突破当代山水绘画的关键点,他深知此中奥妙,所以在创作过程中这种自发的,自然的属性让他脱颖而出。近现代山水大家黄宾虹总结提出的“五笔七墨”在马刚的作品中,被巧妙地用来表现沟壑和土坡等山体结构。事实上,中国山水画最大的难点还不是用什么样的笔墨来表现对象,而是通过对象来表现平、圆、留、重、变的内在辩证关系和精神指向,以及浓、淡、泼、破、渍、焦、宿等用墨方法延伸出个体文化差异和审美意趣。因此,马刚的智慧之处更在于,他知晓甘肃当地的自然地貌对象难以置入他的意象突围,进而巧妙地撷取了具有代表性和象征性因素,成为马刚绘画的最大特点。如此来看,最能体现马刚山水画特色的往往不是绘有高山流水的作品,而是以山丘土壑为主体的高原结构绘画。在这些绘画之中我们看到了西部人民的面孔,那种鲜活的,饱满的,顽强的、坚韧重生的众生相。也是马刚的可贵之处。

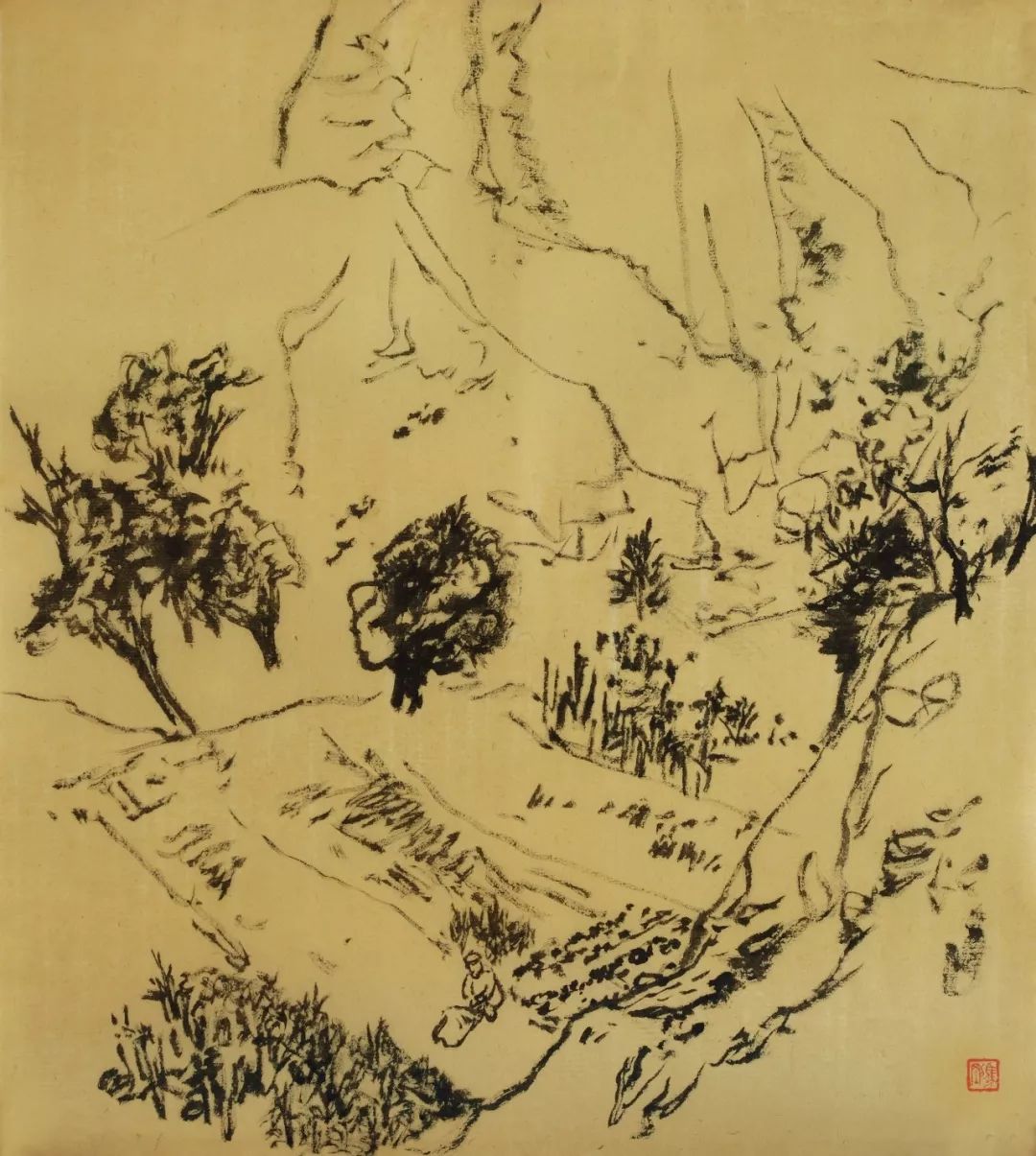

马刚《木钵写生》34×68cm 2014年

无论如何,马刚在运用传统的文人笔墨表现西北高原的景象中,既做到了对笔法墨法的转换,又突出了地域山水的特征与境界,更加拓宽了西部山水画探索的道路,给我们留下深刻的启示。所以说,马刚的探索精神令人敬佩,这种始终努力保持持久的精进状态及山水画再生性探索延伸是需要我们研究的,尤其是他似乎有意控制使这种精进保持着余地和空间,甚至保持一定的警惕,这种理性的判断和自醒,在我们个人史的艺术进程中极为重要,也是组成我们艺术史的重要部分。

马刚《暖风》34×46cm 2017年

1962年出生于甘肃酒泉

毕业于西北师范大学美术系

中央美院贾又福工作室研究生班

现为甘肃省政协常委

兰州财经大学艺术学院院长、教授

中国美术家协会会员

北京大学贾又福艺术研究会理事

中央美院贾又福工作室山水画高级创作研修班指导教师

甘肃省文联副主席

甘肃省美术家协会副主席

甘肃省美术家协会中国画艺委会主任

甘肃省领军人才

甘肃省教学名师

获文化部举办“第四届全国画院优秀作品展”优秀奖,“甘肃省文艺突出贡献奖”

作品入选文化部第十届、第十一届全国美术作品展

作品被中国美术馆等机构收藏

马刚《晌午》34×69cm 2017年

马刚《三老图》50×50cm 2016年

马刚《山耕》50×50cm 2016年

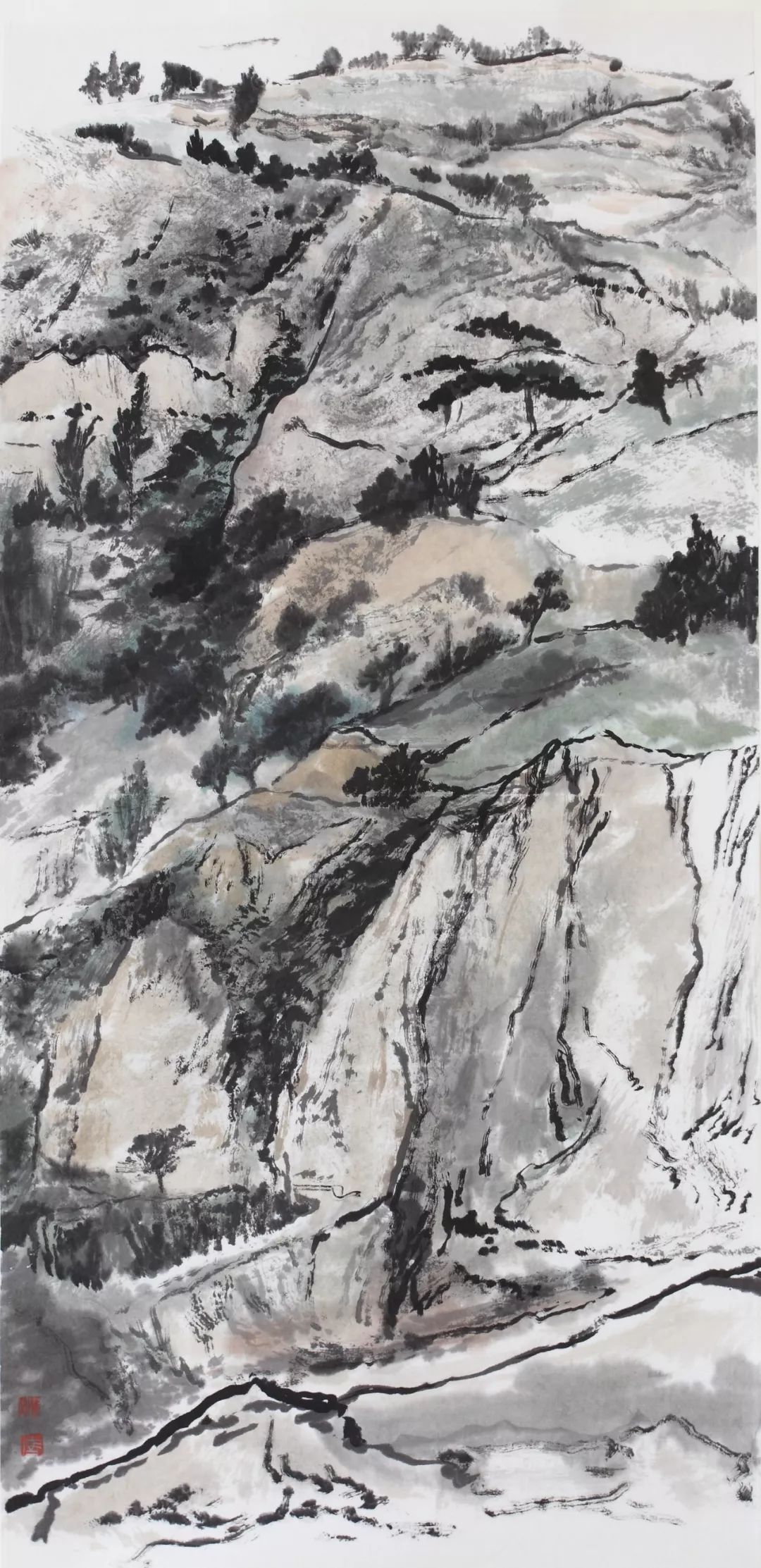

马刚《千山浓绿生云外》136

×

68

cm

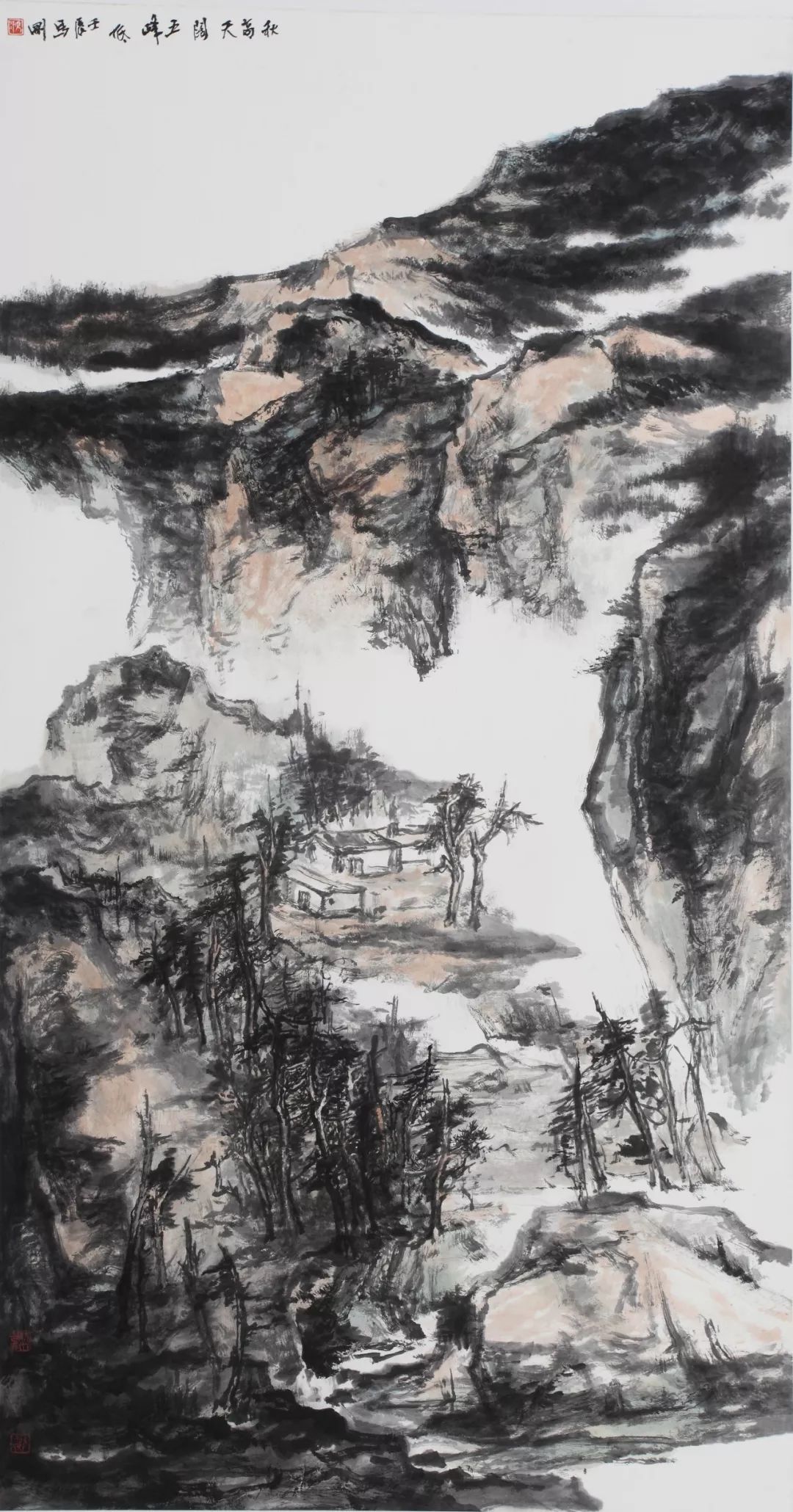

马刚《秋高天阔五峰低》178

×

89

cm 2012年

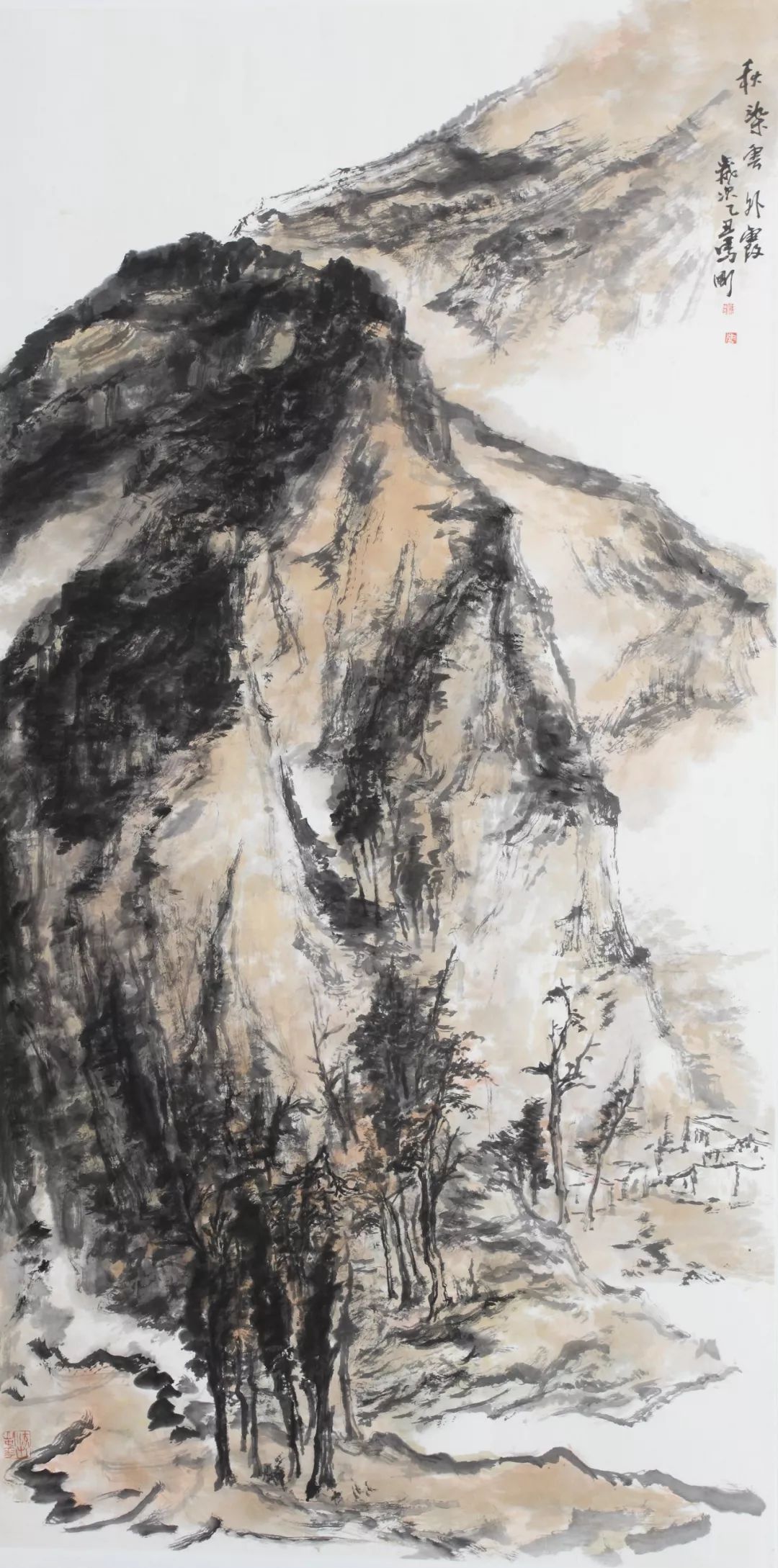

马刚《秋染云外霞》136

×

68

cm 2009年

马刚《春融只待乾坤醉》

马刚《山色欲开疏雨外》168×136cm 2012年

| 微信编辑:凯航 |

AM 新媒体矩阵

(长按二维码关注)