如果阿富汗是一个人,他一定常常上社会新闻。

你看到的他是一个遍体鳞伤的受害者,是漫天黄沙中艰难前行的悲情角色,他又惨又顽强,坏人打不死他,可他也站不起来。

然而,你在生活中并不认识他,不知道他曾如何生长,有何理想,究竟有着怎样的人生。

其实,你本就不关心吧。你听到他的名字就会想到人性的扭曲和道德的沦丧,你表示同情并且更加珍惜自己的幸福生活,你觉得这已经够了。

但如果他声嘶力竭地喊道,

“我不要你们可怜,我要你们了解!”

你会愿意停下来,听一位最懂他也最关心他的朋友,讲一讲他颠沛流离、曲折离奇的命运吗?

在真实的阿富汗历史之中寻找悲剧的起源,

一起走近那群“追风筝的人”。

当我提起“阿富汗”三个字的时候,

你都能想到什么?

你可能听说过

那里的文化瑰宝巴米扬大佛,知道著名的玄奘曾在那里驻足瞻仰,大佛的庄严在《大唐西域记》的文字里万古流芳。你可能不知道的是,阿富汗还是希腊文明最东的边疆。站在东西方文明的十字路口,阿富汗的文明满身风雨却又璀璨悠长。

2001年,拥有2000多年历史的巴米扬大佛

被塔利班摧毁(图源网络)

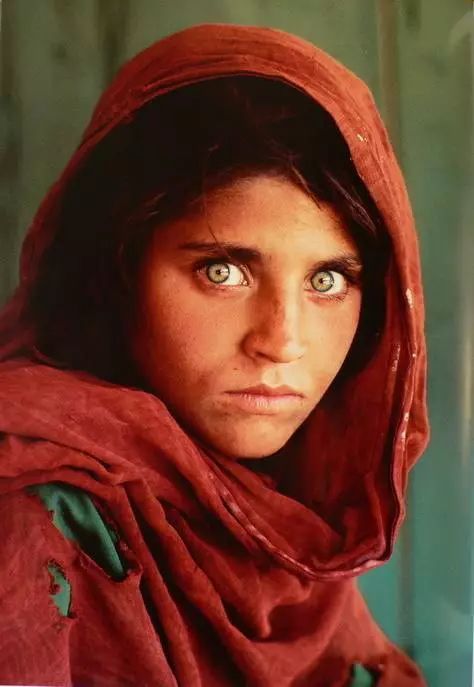

你可能看过

那本赚尽人间热泪的小说《追风筝的人》,知道那里有哈桑深情的“千千万万遍”和阿米尔再次成为好人的路。你可能读过《我不要你死于一事无成》里的每一封信,或者至少记得封面上眼神深邃的红袍姑娘。

你可能记得

,

在1880年,当福尔摩斯第一次握住了华生的手,就将眼前这位刚从阿富汗归来的陌生人看了个通透。即使BBC电视剧《神探夏洛克》把他们的故事搬到了21世纪,华生依旧曾踏足阿富汗的战场。这个背景的保留毫无违和感,因为从大英帝国制霸全球到“美英合伙欺负人”,阿富汗是帝国不变的争夺猎物。

没错,你当然能想起战争,还有恐怖和贫穷。

阿富汗儿童在废旧坦克上玩耍

(图源网络)

你可能也听说过那里江湖人称“帝国的坟场”

,鼎盛大英、战斗苏联、超级美国前赴后继派兵来战,无不泥足深陷、咬牙切齿,叫天天不应,叫地地不灵。说到这里,你可能有点肃然起敬。你想象中的阿富汗人万众一心、众志成城,山区里的游击队神出鬼没,陷所有敌人于人民战争的汪洋大海。

然而,事实并不是这样。

阿富汗的“圣战士”们无比剽悍,却又各自为战,一盘散沙。在他们之中有无数的小军阀,靠乡村的人际关系网络组织起一个个原始落后的武装集团,彼此之间激烈竞争,谁都想说了算,谁都不服谁。可偏偏在阿富汗这个逆天的国家,“不团结”还真就是一种力量。

正是因为呈原子状分散,帝国在这里找不到人谈判,找不到人控制,甚至找不到可以切断的补给线。

阿富汗人就像是分裂了一地的碎刀片,散落在茫茫山野之中。因为每个碎片都尖锐锋利十分扎脚,帝国这个巨人再壮,到了这里也是举步维艰,绝无可能一一战胜,最后只能灰溜溜地走。然而,阿富汗自己却陷入了更深的灾难,碎片与碎片之间互相缠斗,招招见血,刀刀致命。难道就没有谁能够将它们粘合一下吗?是的,不仅没人能找到这样一瓶神奇的胶水,而且不久之后,另外一个帝国又会开着坦克再来碾个稀碎。

为什么阿富汗会是这样?

为什么撕裂不断,悲歌不停?

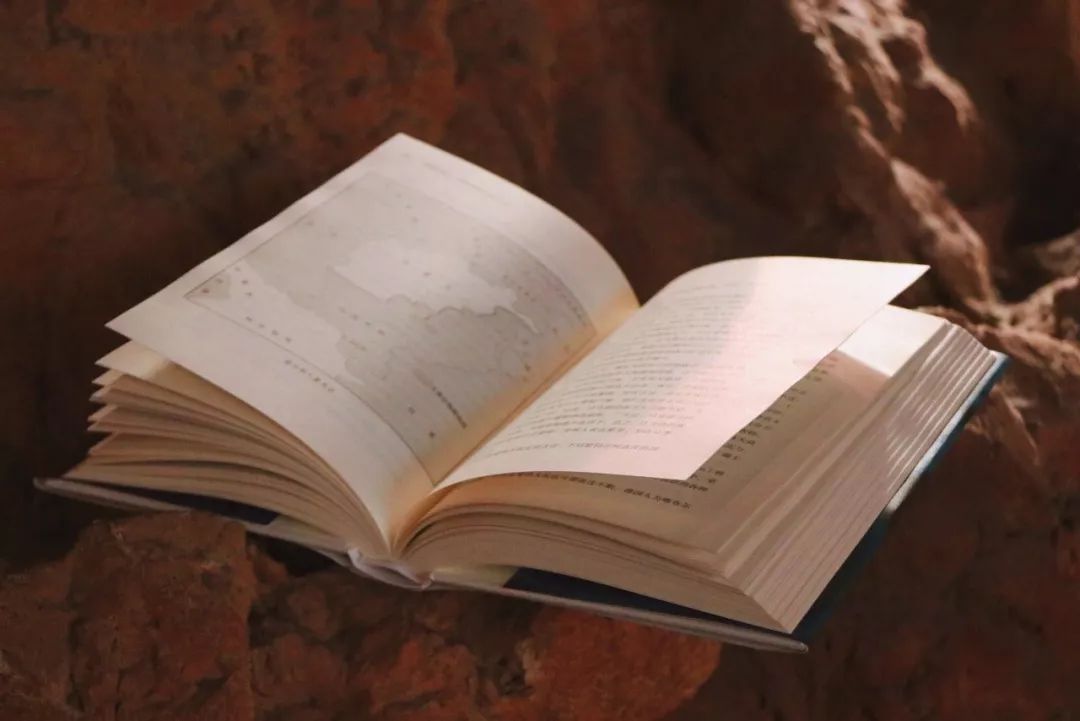

我想,是时候要请出他那位会讲故事的好朋友了。他就是

《无规则游戏:阿富汗屡被中断的历史》

一书的作者,阿富汗裔美国历史学家塔米姆·安萨利——一位自信的叙事大师,更是对阿富汗爱得深沉的自己人。他笔下的阿富汗历史有血有肉有情有义,更有他的多位亲人以亲身经历为历史细节提供的证人证言。

他说,部落是阿富汗人永恒的归宿;他说,阿富汗是一个国家、两个文化世界:一头是西方文化浸染下的首都喀布尔,一头是古老的乡村,而它们始终在决战;他说,这里的农民不懂阶级,只认民族和部落,在这片土地上,农民和地主是血脉相连的,城市才是敌人,城市就是帝国;他说,美国必须让阿富汗学会自立,只有阿富汗人才能着手解决国内的文化矛盾,而这条路注定布满荆棘。他用一章写“喀布尔的规则”,再用一章写“旧阿富汗的爆发”,世俗力量与伊斯兰传统的较量一直在上演。大国的战争当然很重要,但那些外人仍然只是配角,阿富汗人有他们自己的故事。

安萨利在书的一开头就写到了阿富汗人一项重要的传统游戏“布兹卡谢”。这是中亚草原上的战斗游戏,全体选手在场地内策马奔腾、你追我赶,甚至扭打撕扯,只为抢夺唯一的战利品——山羊尸体。第一个带着猎物冲出边线的,就是胜者。这项游戏没有队伍,没有人数限制,

也

没有控场的裁判,甚至没有犯规的概念。选手们各自为了个人荣誉而战,行为的约束全靠传统和自觉。

“布兹卡谢”——强者的游戏(图源网络)

“布兹卡谢”简直就是这个国家最大的隐喻。胡塞尼笔下的“追风筝”就是一场没有动物参与的布兹卡谢,而世界各大强权把这里当作竞技场所进行的一切战争和博弈,都不过是一场更大规模也更加惨烈的布兹卡谢,一场无规则的游戏而已。

这也正是书名《无规则游戏》的由来。

这两种无规则游戏的共同存在并不是巧合。正是因为帝国面对的是一群玩着布兹卡谢长大的斗士,脚下是诞生了布兹卡谢的土地,

他们才不能制定游戏的规则。如果非要制定,那么他们就会输掉这场游戏。

是的,阿富汗人无比讨厌规则。

也许正因为这是一个无规则的国度,这里发生的事总是格外具有戏剧的张力。

20世纪60年代,来自欧洲的叛逆青年们沿着“嬉皮之路”千里迢迢流浪到阿富汗,有幸邂逅了这里短暂的黄金年代。他们和穿着无袖连衣小短裙上街的阿富汗少女擦肩而过,奔向了夜晚的闪亮与喧嚣。他们在阿富汗人专门为他们打造的全新高级毒品俱乐部中体验到了想象中的快乐阿富汗,然后满心欢喜地背上行囊,踏上苏联人为这里新修的路。

“嬉皮士之路”上的阿富汗(图源网络)

20世纪六七年代摩登的阿富汗女孩(图源网络)

“宫斗”自然是少不了的情节。

人民民主党的领袖,一号同志“伟大导师”和二号同志“忠实学生”一路相爱相杀,“爱”的造神运动轰轰烈烈,“杀”也是真的“杀”,而且是一号数次暗杀二号不成却被反杀。

这里当然也有现代寓言。

一方面,塔利班把阿富汗摧残得破败而原始;另一方面,又带着属于现代的手机和电视等来收购农民手里领先全球品质的鸦片。而农民们从电视中看到的真实世界,又在一点点戳破塔利班努力经营的谎言和幻觉。

阿富汗总是在突然之间就一切都被改变了,而这距离下一次改变一切也不会太久。

女性的罩袍穿了脱,脱了穿,她们的力量在漫漫长夜中偶有闪光,而这个国家也仅有过几次短暂的明亮。一个现代化国家的构建,是要将上层社会与底层社会纳入一个大的社会共同体,在这一点上,阿富汗任重而道远。

阿富汗女孩(图源网络)