中央之国的形成 [第95回]

作者:温骏轩

编辑:尘埃 / 主播:由竹先生

长篇连载,每周更新,菜单栏可查阅目录。下载地缘图集在微信对话框回复:地图

郭淮从羌胡那里弄来了粮草,魏军的补给就不愁了,司马懿才敢这么不紧不慢的步步为营。

按他的想法,这样不仅能把诸葛亮给耗走,还能够给仍在祁山坚持的驻军以信心。

然而与司马懿一起抵达祁山前线的张郃,与司马懿的想法又出现了分歧。

张郃也认可蜀军为客军,追求速战,己方不应与之正面对决的看法,但却不认可司马懿这样步步紧逼,却又不出战的做法。

在张郃看来,没必要亦步亦趋的跟着诸葛亮。至于尚未落于敌手的祁山两个要塞,守军知道救兵近在眼前,依常理来说必会固守不降。这种情况下,不需要保持个战略进攻的态势来帮他们鼓劲,应该停止前进就地扎营,然后分兵绕道蜀军后方。光这样只进不战,只会坐失民望。

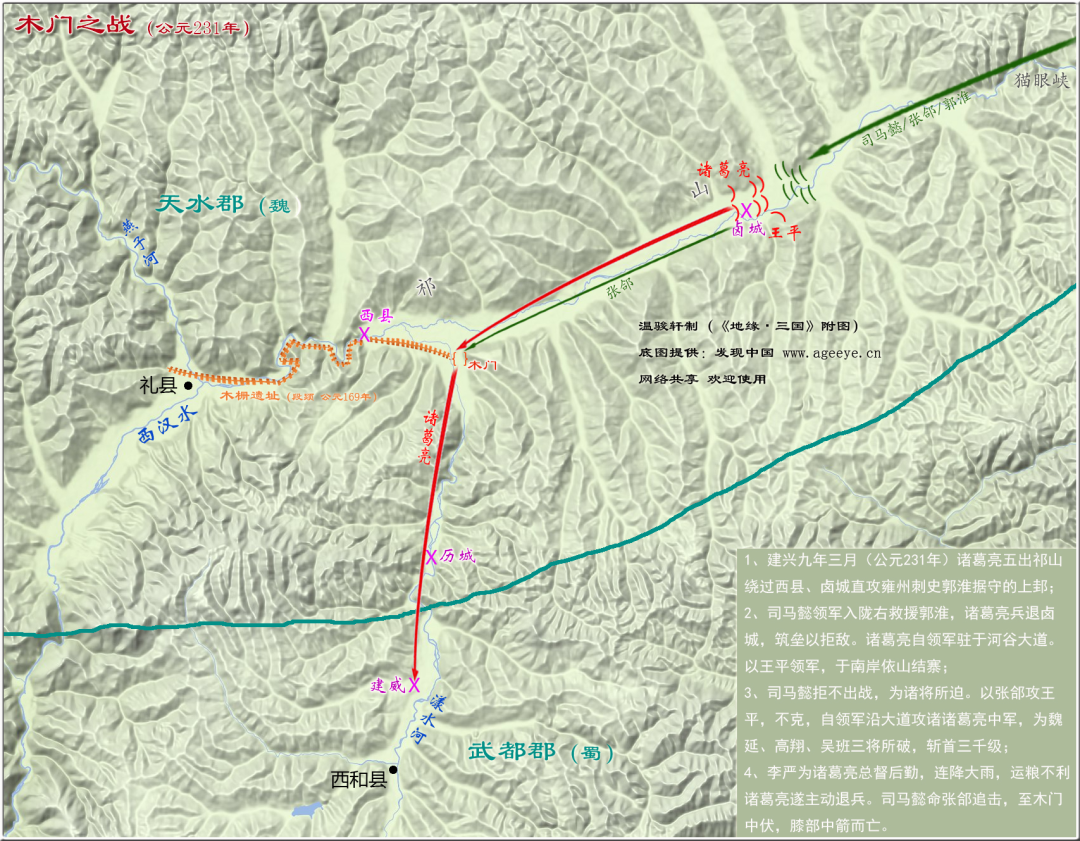

张郃的战术是有道理的。此前魏延可以由南安郡境内进袭渭谷,魏军当然也可以反向操作,绕过蜀军重兵把守卤城,从汉源河谷西段进入祁山。司马懿却还是没有同意这种做法,坚持原有的战术,不就地扎营也不分兵。诸葛亮退到卤城之后便不再退,依谷道南北两山构筑营寨、防线。司马懿也跟着登山掘营与之相对,仍旧拒不出战。

对司马懿战术持怀疑态度的不止是张郃一个人,可以说大多数将领都是这种看法。魏军将领贾栩、魏平曾多次请战,被拒之后还不满的公开说“公畏蜀如虎,奈天下笑何!”。其实司马懿不是不打,而是不想现在打。如果大家还记得的话,司马懿的战术本质是在复制陆逊的夷陵之战,希望把蜀军的锐气消磨掉后,再一战而胜之。

问题是世上没有两片完全相同的叶子,先且不说诸葛亮肯定会吸取夷陵之战的教训,单就战场环境来说亦有很大的不同。夷陵之战时,东吴是有优势水军的。看准时机开战后,东吴水军迅速进抵夷陵封堵蜀军后路,同时用船把各军运送到蜀军各个山寨前面,全面进攻,让蜀军各营首尾不能相顾。在祁山所在的汉源谷地,司马懿是没有条件用水军去断蜀军后路的。到发起总攻时,还真的需要张郃绕道祁山西端,袭击蜀军后方。司马懿不同意张郃去做,说到底不是觉得张郃的计划不好,而是觉得时机未到,贸然去做会打草惊蛇。

上次陆逊足足等了六个月再反攻,司马懿这边有没有做好等六个月的心理准备不好说。不过看诸将群情激奋,纷纷请战,司马懿这边也犹豫了。自己刚刚接任西线总指挥的位置,在雍州诸将中的威信还不够。当日陆逊碰到同样问题时,剑都拔了拍在桌上,才震住的那些宿将。陆逊这个人的性格是很严厉的,非常能够坚持原则。相比之下,司马懿要圆滑的多,也更能忍。

反过来说,司马懿就算真是在学陆逊,也不代表在总攻前一仗不打。陆逊在发起总攻前,曾派军尝试攻击过蜀军的山寨,以探虚实,然后再制定出详细的计划。见无法安抚将士的情绪,司马懿决定全军出击,打上一仗。如果能胜当然好,败了的话,撤回营去继续等机会。

东西向的西汉水,在卤城这个位置上是贴着南侧山体延伸。诸葛亮自己率领主力扎营于西汉水与祁山之间的大道,并在汉水与祁山之间建筑围墙,塞住整条河谷包括河道,彻底阻断魏军的水陆通道。西汉水之南则交由街亭之战后,取代马谡地位的王平领军驻守,此处营寨在史书中被称之为“南围”。

五月十日,魏军出营作战。

司马懿亲领诸将由河谷大道向西推进。

张郃则在汉水之南,负责攻击王平驻守的南围。

出身巴人的王平母家姓何,因为小时候养在外祖父家随了母姓,原本叫何平,投蜀之后又改回本姓,所以魏国那边的记录中,王平又被称为何平。

不管叫何平还是王平,张郃在街亭之战都被他摆了一道,没有能够扩大战果。

这次张郃选择攻打王平,多少有点报仇的味道。

以王平来守南围可以说是最好的选择。西汉水在他的防区紧紧的贴着南侧山地。王平现在统领的是“无当飞军”,这是一支以南中蛮夷雇佣兵为主的部队,尤其善长山地战。诸葛亮驻于平地,也能保障王军山寨的水源。所以张郃强攻之下,并没有能打下王平的营寨。上次张郃可以说是被王平骗了,这次算是真正的铩羽而归。当然,如果两军在平原地区摆阵野战的话,鹿死谁手还未可知。只是谁也没规定,战场一定摆到到对方的舒适空间去。

张郃这边没拿下王平的山寨,司马懿这边在河谷对攻的结果也好不到哪去。诸葛亮派出了魏延、高翔、吴班三将领军接战,大败司马懿。整个战斗结束,统计下来魏军共被斩三千人。蜀军还缴获了铁甲五千领,角弓三千一百张。值得玩味的是,在司马懿的本纪《晋书·宣帝纪》中,却只字不提这场大败,只说诸葛亮撤军之后,司马懿率军掩杀斩获蜀军一万多人。

蜀军的确是在卤城之战后一个月退兵,至于司马懿吹嘘的战果,大家听过算过就好。关于诸葛亮为什么要撤军,后面我们会说。现在的问题是诸葛亮一退,司马懿要怎么办。蜀军这次从卤城撤退跟从上邽退兵不一样,是真的撤退。也就是说是直接撤回建威和下辨,终止这次北伐行动。这种情况,肯定没办法像之前那样步步紧逼,要迅速做决定追还是不追。

在这个问题上,司马懿与张郃出现了第三次分歧。司马懿的意思是追,张郃的意思却是不能追。之前张郃请求主动出击,是因为他判定蜀军粮少,过不了多久就会撤。魏国动用了那么多资源,为将者总归希望能有所斩获。现在蜀军在大胜之后主动后撤,张郃认定这种情况下追击是不合适的。按张郃的话说就是“军法,围城必开出路,归军勿追”。围城不给出路,对方容易在绝望下拼死抵抗;穷寇勿追同样是怕对手情急死战。更何况诸葛亮是主动撤军,祁山一带皆是山谷,谁知道有没有埋伏。

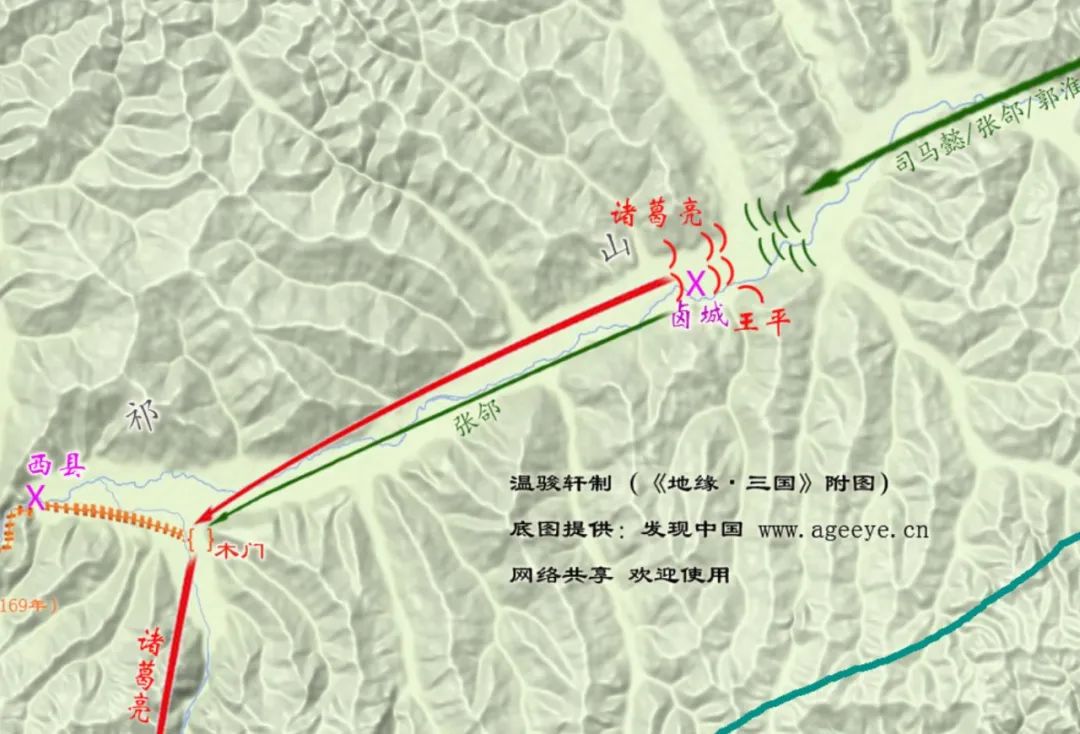

然而司马懿毕竟是统帅,最终张郃还是领军追了上去,事实证明他的担心是对的。张郃中伏的地方被称之为“木门”。刚才我们提到卤城之北有条木门道,诸葛亮由下邽南撤,倒有可能会选择这条道路,但现在诸葛亮已经退到了卤城据险以自守,显是不可能再跑到魏军后方去设伏的。

那么张郃中伏的木门究竟在哪呢?

线索还要从六十年前来找。

公元169年,“凉州三明”之一段颎受命前往时名汉阳的天水平叛。

在击溃反叛的羌人后,段颎于西县建起了一条宽二十步,长四十里的木栅,并封堵各山谷的谷口,阻止羌人向南逃散。

光做一道墙,肯定是不会要二十步宽的,实际结构是如“甬道”一般,两侧为木栅,中间为道路利于调动兵力。

真正的城墙同样是兼具防御和通道两项功能,只不过路上修在墙体之上的。

刚才我们还说想阻止蜀军北出祁山,最好的办法是沿汉源谷地修一条长城,现在一看,当年段颎就实践过了。只不过段颎的这条木栅长城是为了防止羌人南逃入武都,技术上应该是沿西汉水南岸修筑。要是魏国想用这招防御蜀军,则应是沿西汉水北岸修筑。那么这样一条木栅长城应该怎么修建呢?其实刚才我们已经说过选址了,那就是以现在位于礼县县城的燕子河河口为起点,向东经汉代西县西北的永坪河口,然后继续向东延伸至漾水河谷的谷口,这样就可以完美的切断陇右通往武都的通道。而张郃中伏之地,就是在当年段颎这条木栅的东端,也就是由汉源谷地转入漾水河谷的位置上。

所谓“木门”,就是指木栅长城与漾水河口东部山体间,所留出的出入口。

木栅虽然早就没了,“木门”这个名字却还是留了下来。

这个节点位置现在有一个看起来跟木栅和木门道有关联的名字——长道镇。

需要说明的是,漾水河在进入汉源谷地后,是西北方向汇入西汉水的,而段颎木栅长城必须由西县向东延伸到漾水谷口的东端山体,才能够封堵住这个通往下辨的重要通道,所以西县的位置,与这个点位还有几公里距离。

再测量礼县到长道镇的交通距离,你会发现正好是四十汉里。

现在情况就很清楚了,诸葛亮在撤军之时,预先在当年段烦木栅长城遗址的东端,预设了伏兵。虽然整个漾水河谷谷口的宽度,达到了1600米,但漾水是靠近东侧流淌的,与东侧山体间的距离只500米。蜀军是由东向西撤入漾水河谷,必定是先行至西汉水之南。道路为避洪水,亦是沿山麓修建。张郃在拐入谷口后,被预伏于高处的蜀军伏击,甚至切断后路就再所难免了。

被伏未必一定不能逃出生天,尤其是木门西北数公里外还有尚在魏军手中的西县,后方十几公里外还有尚在卤城的司马懿大军。这种情况下,设伏者的目的只是打击下追兵的先头部队,让对方不再敢追,为自己从容后退赢得时间。当然,要是碰到精明如贾诩者,还有可能会在追击失败后,再派兵去追击。从已经放松心情的敌军后军那里,把便宜再讨回来。

只是张郃比较倒霉,在被蜀军伏击后射中了膝盖。

以当时的医疗条件来说,射中哪里都可能感染而死。

结果诸葛亮五出祁山虽然又是寸土未得,却杀了蜀汉最为忌惮的张郃。

以刘备当年对张郃的评价来说,其意义不亚于黄忠阵斩夏侯渊。

说起来张郃这个人不仅有武力,还喜欢和儒士交往,有识人之才。

如果出身于曹魏宗室,或者对曹丕有拥立之功的话,完全是当得起西线总指挥之职的。

至于司马懿,虽然损兵拆将,但诸葛亮总归是退了兵。

曹休上次石亭大败都要安抚,这次司马懿不管怎么说,都算是完成了救援陇右的任务,地位自然会因此更加稳固。

回过头再来说说诸葛亮为什么退兵的事。演义中是说司马懿派人去成都散布谣言,说孔明有“怨上之意,早晚欲称为帝”。宦官听闻大惊,劝刘禅以有机密事商议为由,把诸葛亮召回,然后削其兵权。历史上的确不少将领借外战之机揽得兵权,然后谋反之事。只是诸葛亮总管蜀汉军政大权,若真有取而代之之意,完全不用等到自己北伐之时。真要是这样做,刘禅一封关,反而进退失据。

刘禅虽然被很多人认为不聪明,但也不会相信这种谣言,所以这件事在历史上是没有发生过的。诸葛亮退兵还是因为粮草不济。问题是诸葛亮这次不是准备很充分吗?特别设计了木牛提升陆路转运效力,从汉中去往武都还可以走水路。尤其中间还抢了郭淮的粮食,不应该三个月就撑不住的。这件事跟李严有关。

李严当日在绵竹迎刘备入关,蜀地归顺官员中,论功的话可排在张松、法正、孟达之后。李严行事果断有魄力,当日刘备与曹操在汉中鏖战,犍为郡有人聚众数万举事,时为太守的李严没有向上请兵,只用本郡兵马五千便平息了叛乱,显露出独挡一面的军事能力。此外他在任上疏通水利、兴建道路,又表现出了很强的内政治理的能力。刘备白帝城托孤时,李严与诸葛亮都奉诏前往,同为托孤大臣。被刘禅任命为中护军留驻永安。诸葛亮入驻汉中之后,李严则以前将军之职入驻江州。一个帮蜀汉坐镇北大门,一个帮蜀汉镇守东大门。诸葛亮劝降孟达时,李严也给孟达写了信,希望孟达能够回来继续做同事。曹真伐蜀前,诸葛亮调李严领兵两万支援汉中。次年五出祁山,汉中及为前线补给的事,亦全权由李严负责。

人算不如天算的是,这次出征又遇到了连续降雨。去年大雨把曹真给淋回去了,这回又给蜀军的粮草运输造成了麻烦。相比之下,魏军的补给却没有受气候影响。秦岭本身是一条气候分割线,祁山几乎就是一个气候分割点。汉中的年平均降水差不多1000毫米,天水还不到500毫米。而且中国气候有一个很特别的现象,周期性的在“南涝北旱”和“南旱北涝”状态下切换。就东汉末年到三国这几十年的情况而言,我们已经无数次看到北方因旱情而绝收,南方因大水影响战争走向的案例了。

诸葛亮对李严是很信任的,或者说愿意选择信任的。不过李严这个人优点明显,缺点也很明显。主要的缺点有两个,一是自视甚高,看不起旁人;二是私心有点重。可以说蜀汉群臣能服诸葛亮以外,李严没服过谁,哪怕你的资历、官职与之相当。吴蜀重结盟约后,诸葛亮认为东线危机已经解除,一直就想调李严北上汉中。魏延一直想在北伐战场上建功立业,诸葛亮北伐需要让他去冲锋陷阵,后方需要名能镇得住场子的大将。

然而李严对这个安排却几番推托,私心里更想做一方诸侯。为此,他向诸葛亮建议将益州的东五郡分割成“巴州”。这五个郡包括从原巴郡分割出来的:巴郡、巴西、巴东、涪陵四个郡,及从犍为郡东部分割出来的江阳郡(江阳对应现在的四川省泸州市)。巴、蜀本来旧分两国,当下重庆也从四川分离出来成为直辖市,建制“巴州”从地缘角度是说得过去的。何况魏、吴两国都对州级行政单位作出过调整,蜀汉这一州之地看着的确也有点单薄。

不过任何调整都是有要针对性的,不能为了调整而调整。纯粹迁就内部地缘差异来做调整,南中地区也可以再建一州。问题是这样提升南中、巴地的行政等级,反而会给蜀汉对这片土地的治理带来不确定因素。东吴之前在交州把北四郡单独建制为“广州”,是为削弱士氏家族影响力所做的权宜之计。交州地方豪强势力被打掉后,便又恢复了。

以蜀汉当时的情况来说,并不适合裂土封王(虽然李严要的官职是“巴州刺史”)。为了达到目的,李严写信劝诸葛亮进爵王,并加九锡。如果丞相封了王,自己这个巴州诸侯自然也是水到渠成。好在诸葛亮是个没私心的人,告诉李严我们认识那么久,可惜还不够相互了解。诸葛亮认为如果这样做,那就是在行田氏代齐、三家分晋之举。先主待我有知遇之恩,现在已是位极人臣。光想着利用这份恩宠为自己谋利不是义之所为。如果能北伐成功,定鼎中原,和大家一起升迁。到时候就算有“十命”(十样恩赐)我也可以接受,何况是九锡。

诸葛亮的这封《答李严书》即是在劝说李严不要有非份之想,更是对自己心迹的表白。见诸葛亮如此坚绝,李严也没了话说,最终同意领军入驻汉中。同意归同意,临行前李严还是希望能谈谈条件,便故意在书信中跟诸葛亮谈起,司马懿等人在魏国“开府”的事情。开府之权以前我们讨论过,就是可以自建官署任用官员。李严已经表露出了非份之想,诸葛亮肯定是不能答应他这样做的。

说到底李严就是想要个地盘,怕去了汉中失了自己在江州苦心经营的基业。

诸葛亮知道他这个小心思,不理会他暗示“开府”之事的同时,升了李严的儿子做“江州都督”。

看到儿子能在江州延伸自己的影响力,李严这才率军进驻汉中。

值得玩味的是,李严到汉中后还把自己的名字改成了“李平”。

至于说这个“平”字是为了表明自己要以平乱魏国为己任,还是要心态放平,就不得而知了。

演义中李严的督尉苟安因为督运军粮慢了十天,差点被诸葛亮斩了,这又是把关羽怒斥糜芳的情节,安在了丞相头上。这个苟安还被创作者安排投了司马懿,并被派往成都散布谣言,离间蜀汉君臣关系。真实的历史中,诸葛亮并没有那么小气,更没有离间计事件发生。天气不好是明摆着的事,诸葛亮怎么会不知道军粮运输会大受影响。李严派人跟他把困难一说,劝其退兵,诸葛亮当即就同意了的。

不过李严最终还是因为粮草一事受到了严惩,丢掉了官职,但并不是被下雨这个“不可抗力”影响,而是因为他说了谎。当时李严是派参军狐忠、督军成藩去前线向诸葛亮说明情况,请丞相撤军的。等诸葛亮回到汉中后,李严却假装不知道这件事,故作惊讶的问:军粮还很充足,怎么就退兵了。试图以此减轻自己的责任。与此同时他还上书刘禅,说诸葛亮撤军是为了诱敌深入。这个套路其实和李严为了做巴州刺史,劝诸葛亮称王加九锡的心理是一样的。若是刘禅不怪罪诸葛亮,诸葛亮自然也就不会追究他失职之罪了。

李严这样做其实是有点枉做小人,让自己在诸葛亮心中的形象跌到了冰点。诸葛亮自认一心为公,并不需要他去做这个好人向后主陈情,刘禅也不会去质问他为什么退兵。这件事情摊开来说,李严这边最多也就是小惩。现在用这种手段脱罪,诸葛亮决定不再忍了。在朝堂上,将李严写的信、奏章一一公布出来。并指出李严私心太重,把此前一心想在江州坐大,想开府,不愿意前往汉中的事情都说了出来。同时自责,众臣都觉得自己过于信任李严,自己想着的是汉室倾危,正是用人之际,用人应该用长处。原本以为李严只是太想要名利,现在没想到已经到了颠倒黑白的地步。都怪自己用人不查,现在如果不处理,将对国家造成更大的损害。

蜀汉人才储备后劲不足,李严又是个优点很突出的人。对于这样的人,诸葛亮原本觉得只要自己能压得住,还是可以用的。只是李严的这个人品问题如果再纵容下去,终会后患无穷,很容易让人想到孟达。反观李严这边,同样知道自己理亏,并没有敢反驳。事后诸葛亮还写了封信给他儿子,表示这样做是出于公心,并不会诛连家人,希望能够一起把国事做好。这也让李严感到,诸葛亮有朝一日还会启用自己。可惜的是,诸葛亮在六出祁山时病故,李严终是没能等到这一天。丞相一死,李严知道世间再无能容他之人,遂发病忧郁而死。

本文系网易新闻网易号新人文浪潮计划签约账号【地缘看世界】原创内容,未经账号授权,禁止随意转载。