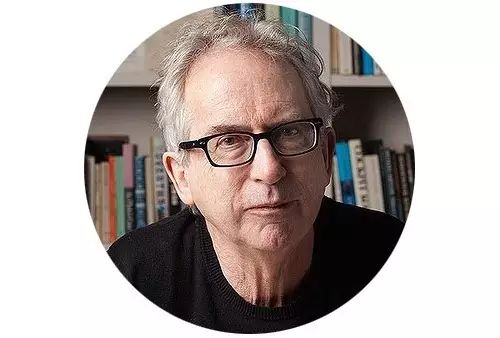

访谈的内容是关于澳大利亚著名作家

彼得·凯里

(Peter Carey)

您可能对这个名字有点陌生,但他的小说代表作

《奥斯卡与露辛达》

(Oscar and Lucinda)曾被改编为同名电影(豆瓣评分 7.3,IMDb 评分 6.7,颇为不俗),担纲主角的更是赫赫有名的“伏地魔”

拉尔夫·范恩斯

(Ralph Fiennes)和“精灵女王”

凯特·布兰切特

(Cate Blanchett)。

而事实上,彼得·凯里的这部

《奥斯卡与露辛达》

(上海译文曾于 2012 年出版了简体中文版)

本身绝对是文学经典:凭借这部作品和另一部小说

《凯利帮真史》

(The History of the Kelly Gang),凯里两次获得号称英语文学界最高奖项之一的

布克奖

。历史上能两度折桂布克奖的,算上他总共也只有三个人——另两位是南非作家

库切

,以及英国作家

《狼厅》《提堂》

作者

希拉里·曼特尔

。

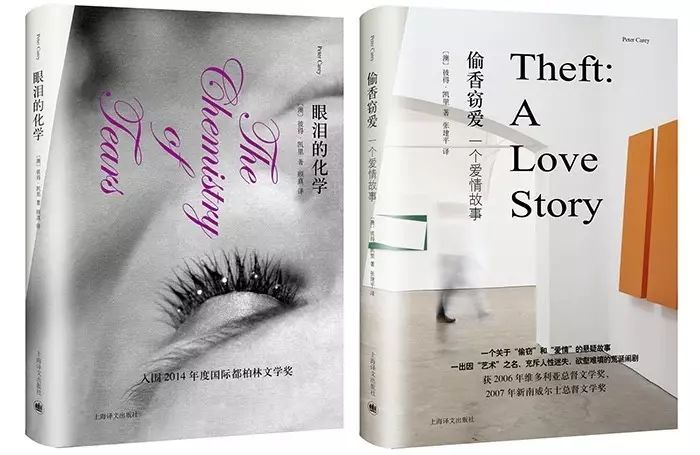

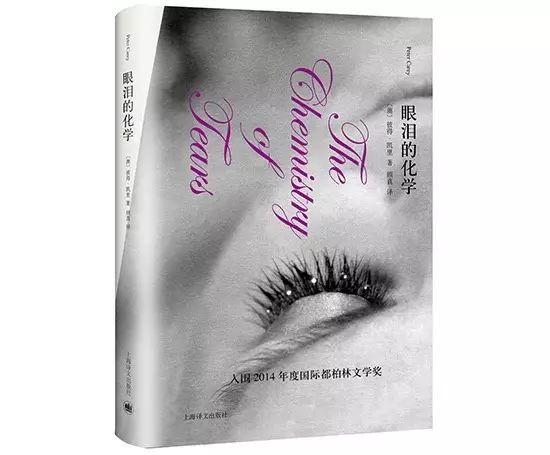

今年,上海译文相继出版了彼得·凯里的另两部作品

《眼泪的化学》

和

《偷香窃爱:一个爱情故事》

。然后,担任其中

《眼泪的化学》

一书责编的

管老师

和担任翻译的

雅鸦湖

老师,杜撰出来了下面这篇“假惺惺”的对谈……

管编辑:

雅鸦湖,谢谢你从伦敦带回来的巧克力,虽然只给了一块。这是你第几次去伦敦?

雅鸦湖:

第二次。这次是去参加伦敦书展,见证了世纪集团授权哈珀柯林斯出版上海的数学教材。伦敦毕竟是伦敦,太有味道,连回来后的时差也格外难调——难怪有人要为她树碑立传,难怪有人要写本书叫《小英国,大伦敦》。

译文君:

鸦老师,我没吃到巧克力哦…

管编辑:

除了你的心头之好——旧书店——都去了哪些博物馆?

雅鸦湖:

今年因为在书展上约了好几个版权代理见面,没工夫去博物馆。去年和同事找了一个下午去了大英博物馆。确实太大了,感觉一整天都不够逛。

大英博物馆:

你的意思是怪我咯……

管编辑:

当你徜徉于宽大而阴冷的展厅,有没有想起你的新译、以博物馆为背景的小说《眼泪的化学》?

雅鸦湖:

其实在伦敦生活的几天里常会想起这部书里的情节。因为主人公凯瑟琳就生活在伦敦,书中写到的那些地名、店名(比如奥林匹亚和 Fortnum & Mason 百货公司)不时会路过。对了,全书开始有段写斯温本博物馆的文字,个人比较喜欢:

十三年。我的一生。与他共度的时光我永远活在美好的世界里,SWI,斯温本博物馆,伦敦一处近乎隐秘的宝库。此处的钟表学部颇了不得,钟表、机器人和其他发条机械藏品举世闻名。要是你二〇一〇年四月二十一日来过,没准儿你见着我了:高个女人,优雅得异样,花呢帽子在手里揉作一团。可能我疯疯癫癫的,不过大概跟我的同事——各种专馆馆长和管理员——也没多大差别吧;他们正大步流星穿过公众画廊去会场或工作间或储藏室,要在那里审视古物,一柄剑、一条被褥,或是一只伊斯兰水钟。我们是博物馆中人,是学者、祭司、修理匠、磨砂员、科学家、水暖工、机修师——其实是有独特癖好的一群——专业局限于金属、玻璃、纺织和陶瓷制品。我们坚持说,我们各有特色,即便私底下相信,人们的成见并不错。比方说,一位钟表专家绝不会是个长着美腿的年轻女人,而往往是个书呆子兮兮、身高不足五英尺六的男人——谨小慎微、怪里怪气、一头金发,看你的眼神还躲躲闪闪。你会看到他急匆匆走过底楼画廊,钥匙老是丁零当啷,俨然神秘物件的保管人。其实,斯温本的人都只熟悉偌大迷宫的局部。我们已将领地缩减成小胡同——走熟悉的路线总能如愿到达目的地。隐居于此,享受这种生活带来的乖谬乐趣也就变得异常容易了。

译文君:

我很想去看啊,鸦老师下次带我去吧。

管编辑:

说真的,这个书名

《The Chemistry of Tears》

好怪。翻遍全书,我也未能悟得其用意。

雅鸦湖:

嗯,确实有几分玄奥。因为“

chemistry

”在英文中既指物质的化学变化,也指人与人之间感情的微妙关系,而流泪又往往是感情变化使然——书中的克罗夫特就说过,“

从化学上讲,情感波动引起的眼泪,跟对人体起润滑剂作用的那种是不同的

”。

夏洛克:

chemistry 啊,这个我最擅长啦!我这一生都献给了“凯没斯吹”

啊

!不信你问问房东哈德森太太,她的房子好几次都快被我炸掉了……

雅鸦湖:

(楼上的侬伐要插队呀!)

表面上,此书的两条情节线,一条是今人、刚刚失去情夫的博物馆钟表部修复师“凯瑟琳”,另一条是古人、百年前远赴德国黑森林寻找机械天鹅的英国贵族“亨利”,但还有两条“暗线”,“修复机械”和“修复情感”,发展到最后虽然结果不同,但这两条线终究是结合在一起的,难以割裂。彼得·凯里在为这部作品取名时或许便是从这方面考虑的吧。

管编辑:

这部小说有没有让你联想起别的文学作品或是影视剧,好让我们有个阅读的参照或是阅读的台阶借把力?

雅鸦湖:

翻译这本书是在 2013 年下半年到 2014 年上半年,当时正巧在读《繁花》,虽然两者的风格差异很大,但在结构上却有相似之处。

同《繁花》一样,彼得·凯里此书的叙事也是当下与过去以非常整饬的形式交错进行,但在《眼泪的化学》中,不同时空在很长一段时间里属于不同主人公,凯瑟琳和亨利之间的联系是随着情节发展渐渐变得紧密的。当然,因为这一点相似就拿《眼泪的化学》同《繁花》比较有失草率了。《繁花》很多读者都读过,希望有更多读了《眼泪的化学》的朋友来指正我的胡说八道。

金宇澄老师:

我应该怎么说你呢……

管编辑:

这本书封底印着一句话:“

……现实中的工匠,修复得了器物,却修复不了情感。

”挺鸡汤的,你认可这句话吗?你觉得这本书要表达的是不是这层意思?

雅鸦湖:

对这个问题,我想引用一下全书结尾的话:

我抓着阿曼达的手,就像我曾经抚摸马修的皮肤那样,就像我现在抚摸他儿子的潮湿脸颊那样。

机器没有感觉,这是共识。灵魂没有化学,时间不能停止。

我们的皮肤包含四百万个感受器。我就知道这么多。我爱你。我抱紧你。我永远想你。可怖的神秘。我吻你的足尖。

就凯瑟琳来说,很难讲最后她的情感有没有得到修复,或者说有没有至少得到部分的修复。这里就不强作解人了,还是留待读者自行判断吧。

阿尔法狗:

让他跟我下盘围棋就懂了。

柯洁:

嗯嗯,我懂我懂我懂……咦,为什么要说三遍?

管编辑:

你比较喜欢书里的哪个片段?翻译中有什么疑难吗?

雅鸦湖:

先讲难点吧。就像前面说的,本书的叙事是以“凯瑟琳”和“亨利”两边的故事交错进行的,凯瑟琳是当下的主人公,亨利的故事其实是一堆旧笔记本上记载的,他是十九世纪中叶的人物。彼得·凯里在创作这两部分时应该是有意识地在笔调上有所区分(看过英文版的读者应该会意识到,彼得·凯里在各种文体的运用上堪称当代大家)。而且因为亨利的故事事实上有凯瑟琳“脑补”的成分,凯瑟琳会将自己失去情人的苦痛投射进亨利的经历之中,在这种时候,两人的“声音”又有所重叠。要在译文中传达出这些差异的变化不太容易。

喜欢的地方不少,但得放进整体中看,单独挑出来讲挺难的。我再摘一段吧,不知能否管中窥豹。前情是凯瑟琳一怒之下把亨利的本子扔了出去:

……它射入空中,哗啦啦飘扬,远得完全没了挽救之可能,一边飞一边就散开了。它死在半空中,待撞到地上,化成了满目飞蛾的翅翼;明白过来自己的所作所为,我哭了,做出这件事的不是位管理员,而是位可怜的醉酒女人,她正为一个绅士怒火中烧。

……

我记得你,我的马蒂·T。我记得跟你做爱。我记得你的灰眼睛,先是眯起再睁得老大,我记得你嘴巴里可爱得粉色隧道。你一颗牙都没有补过。我嘴里尽是黑色的汞合金。我记得你的哭声在我身体里起伏。我记得你在滑铁卢车站抓住呜咽、尖叫中的我。我记得你让我平静、镇定下来。我记得你把我留在出租车里。我觉得我要死了。

管编辑:

彼得·凯里的作品都蛮怪诞的,有很多奇思妙想。尽管他两度问鼎布克奖,个人觉得他的作品有一定的阅读门槛,还是比较小众的。但他不走寻常路,有自己的追求,真正伟大的作家莫不如此。你心目中这本书的受众会是哪些人?

雅鸦湖:

有人说彼得·凯里的文笔“如诗歌一般”。虽然这种说法其实有点含糊有点老套,但凯里文笔之佳美是公认的。读过原著的朋友即便不喜欢他的技巧,想必不太会指摘他的文字。其实这也是译者不安的地方,不知道在译文中,究竟还能看出几分彼得·凯里深厚的文字功力和多变的语言节奏。还是那句话,读者如果觉得这本书好,那是作者写得好;读者如果觉得这本书读不下去,那是译者火候未到。——我好像有点答非所问了。

管编辑:

你的下一站计划好了吗?下一部译作是什么?

雅鸦湖:

管师傅您怎么搞得真像在采访我一样……刚完成了两部雷蒙德·钱德勒的长篇小说,《长眠不醒》和《湖底女人》。哎,这世上还有比菲利普·马洛更硬汉的侦探吗?

译文君:

你们年初预告的雷蒙德·钱德勒文集啥时候能出来啊?

管编辑:

哇!钱德勒!画风陡变!期待!哦,对了,欠我的

桑塔格《越南之行》

什么时候交稿?

雅鸦湖:

这个……私信聊。

(完)

相关图书推荐

《眼泪的化学》

[澳] 彼得·凯里

|著

顾真

|译

《眼泪的化学》延续了凯里前作的怪诞幽默与奇思妙想,兼具寓言式小说和科幻小说的特征。故事讲述了伦敦某博物馆女钟表学家凯瑟琳怀着情夫猝亡的心理巨痛,奉命对一尊奇巧神秘的古代机械装置“天鹅”进行修复。在对文物的复原过程中,她鬼使神差地挖掘出这尊“天鹅”背后的秘密:那是许多年以前隐藏于德国黑森林的一座神秘小镇,一段机械制造与人性情感交织在一起的神奇传说。“天鹅”复原了,但那段传说却疑窦丛生、谜团未解,亦如现实中的工匠,修复得了器物,却修复不了传说与情感。

点击文末

阅读原文

可买到哦。

上

海译文

文学|社科|学术

名家|名作|名译

长按识别二维码关注

或搜索ID“

stphbooks

”添加关注