从“无冕之王”到“公号之王” #X55

1)冰火迥异

兽爷成了“公号之王”,这事估计他自己也没想到。

《役苗之王》之前,我看过他几篇文章。

役

苗这篇,其实操作并不出格,也没什么新料,就是正常写法。只是如往常一般,扒清楚了事情的来龙去脉。

文章之所以火爆到如此程度,很大程度上要归因于事情本身强烈的话题性,多个因素复合在一起,每一个不新奇但都极其现实。

群众都爱吃瓜看戏,却不料一回头,发现自己才是戏中人。很少有人有这个心理建设,所以基本都要抓狂。

但比起群众,现在最慌张的,应该还是兽爷自己。

本来就是认识内线人士多点,靠着码两个字,混口饭吃。

虽然精于擦枪走火,草蛇灰线,但若论起有什么出格的举动,臣妾也是真的不敢啊。

如今这样一闹,这小本买卖,必定是挂了号了。

以后万一前脚刚推送出去,后脚一群监管小哥突然出现在楼下skrskr,那可如何是好。宝宝心里苦得要命,

你们这是把我架在火上烤啊!

(所以等看到他下一篇推送,就可以知道兽爷是否变质了~)

而对比鲜明的是,一边是兽爷在烤架上滋滋冒油,另一边,传统的“调查记者”,却如堕冰窟,到处遇冷。

王克勤的《山西役苗乱象调查》被翻出来,火了一阵,但随即就被打脸有事实性错误。

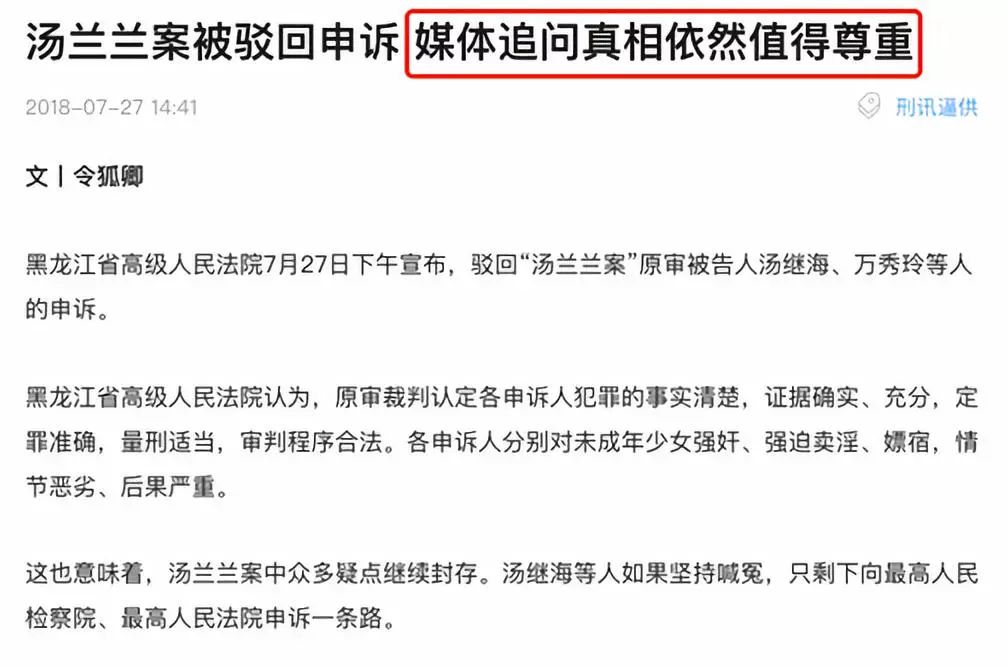

更明显的是今天公布再审审查结果的汤兰兰案。

年初澎湃新京报报道了一波,写法是“14岁少女将全家人送进监狱”,然后要大张旗鼓“寻找汤兰兰”,结果被群众骂了个一佛出世,二佛升天,“无良记者,罪犯帮凶”。

那几位主笔,连记者证都被挂到网上,

丢人丢到了全国人民的朋友圈。

调查记者的寒冬,与微信公众号的火热,完全就是一首冰与火之歌。

2)虚假魂器

传统媒体的跌落神坛,其实一点也不稀奇。

按戴老板的说法,纸媒的凋零是因为新媒体与社交网络的崛起。但是这并不能解释记者数量与收入本身都日益下降的现实。

倘若只是渠道的转换,深度调查与新闻报道,理应在互联网上得以重生,有同样大的影响力。但事实是,新京报的剥洋葱,腾讯的谷雨实验室,一样最多刷刷10w+而已,待遇比起2001年记者的月薪过万,肯定也是大大不如了。

读者不再买记者的账,这件事情在汤兰兰案上,

表现得格外明显。

澎湃记者的说法与“寻找汤兰兰”的号召,完全没有如往常一般,成功调动起群众的情绪。

群众反而通过自己的头脑,去分析报道中种种疑点,然后“无良记者,操纵舆论”,矛头掉转过来,对准了把他们叫过来看这篇新闻的人。

因为群众突然发现,

记者写东西也是有套路的。

比如

“14岁少女将全家送入监狱”,与“母亲强迫少女向继父卖淫七年”

,同样一件事情,不同的遣词造句,却能得出完全不同的观感。

而这个恰恰就是记者写作的基本功。

![]()

![]()

![]()

《儒林外史》里讲,“八股文章若做得好,随你做甚么东西,要诗就诗,要赋就赋,都是一鞭一条痕,一掴一掌血。”

当记者的也一样

,随你作什么东西,要黑就黑,要白就白,黑便黑得彻底,白就白得刺眼,一鞭一条痕,一掴一掌血,方为一流笔杆。

所以眼前的黑不是黑,眼前的白,都是记者写出来的白。

至于观点上,白左么一定是道德高尚的,女拳么一定是锄强扶弱的,而我记者么,当然一定是

“为天地立心,为生民立命”

,良心大大地有的。

于是这些自我标榜着“良心”的记者,为了实现他们认为的正义,将自己早已预设好的立场、观点,巧妙地埋入字里行间,对你的思绪进行引导。

整篇报道便以事实为舟楫,情感为锁链,像是哈利波特与邓布利多在黑湖上乘坐的小船,载着读者来到绿幽幽的湖心,为了获取真相的魂器,喝下立场的毒药。

结果喝了半天药水,回来才发现,拿到的挂坠盒竟然是假的。

哈利当场就“哇地一声哭出来”,泪水把假魂器里的纸条都打湿了。

3)反噬己身

信息不够发达的时候,拿到的魂器是真是假,普通人是很难验证的。

不同于大多数人的观感,

其实新闻报道,很可能是完全“不靠谱”的!

它写出来的目的,不是澄清事实,还原真相。

而是“骂街和挑事”,是为了打击对方阵营,而丢过去的一块沉甸甸,红通通,硬邦邦的砖头。

因为报道是人写的,不是完全纯粹的第一手事实,像是你在微博上直观看到的那种视频,而是经过筛选与重组的加工产物。

这种加工包括对结果的

解释

,现象的

描述

与

取舍

,甚至当事人

原话

可以

巧妙地

“多一句”“少一句”。这些都算客气的了,还不包括传说中的

Fake News

。

而记者在组织报道的过程中,几乎拥有决定性的权力。

所以,记者出于

某种动机

,或甚至单纯就是因为

傻

,而在报道中

夹带

了个人观点,或是叙事上动手脚

混淆

视听,乃至在事实本身上

造假

,都是

完全

可能的。

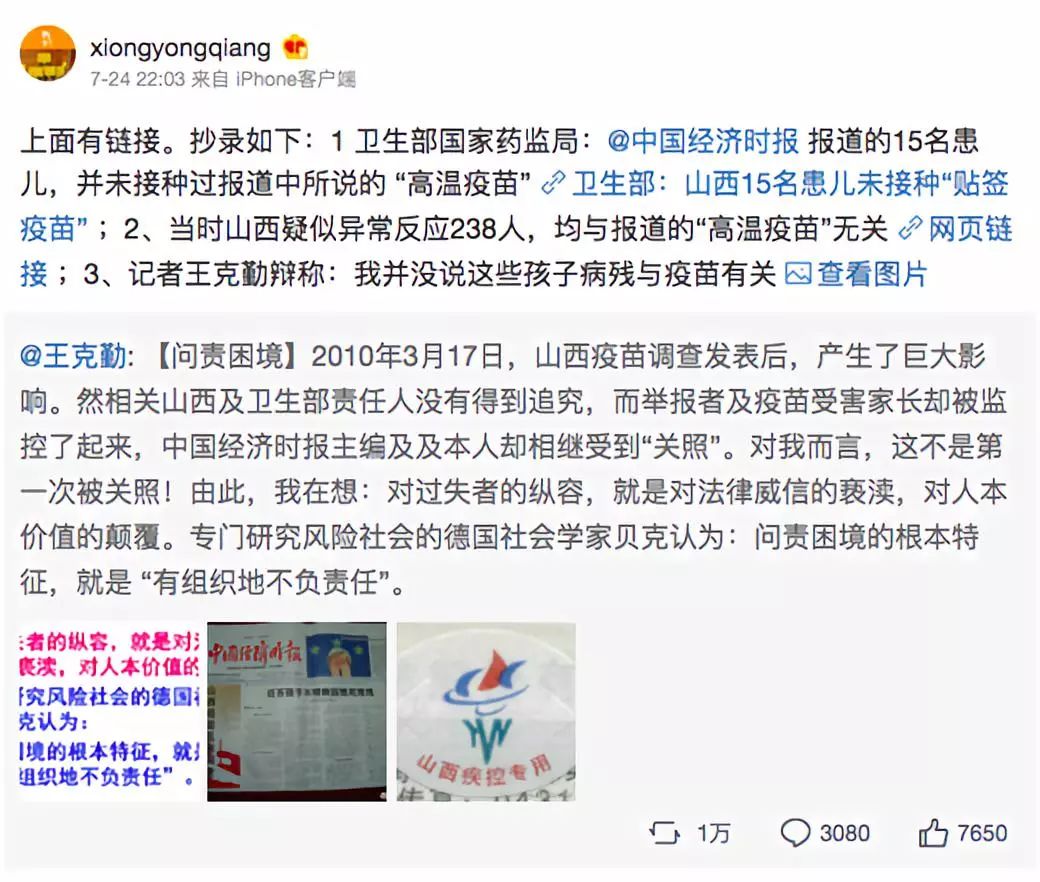

如王克勤那篇“山西役苗乱象”,先写接种患儿死亡,又写高温役苗事件,客观上就是给人暗示,役苗管理混乱,造成接种事故。

但最后很多人质疑他结论有问题,接种高温役苗并不会导致患病时,他张嘴就说:

“我没说这些孩子病残与役苗有关。”

稍微有点经验的记者,都惯爱用这种

“围棋式写法”

![]()

![]()

![]() ,留一点空间落子,让读者自己产生联想,却不露一点字里行间的把柄。

,留一点空间落子,让读者自己产生联想,却不露一点字里行间的把柄。

在从前,这个写法非常好用。但现在人手一台智能机,微信微博总能看看,不同的事实很容易就可以传播开来。记者想掺沙子没关系,他们在读者脑袋里塞进去的隐晦认知,直接会被

真正的事实

啪啪打脸。

而打脸的次数一多,就有更多的人知道,媒体原来并不是正义使者,他们的话同样不可尽信,每个人说话其实都有他的目的。

所以记者苦心营造的道德高地,现在风化得越来越厉害。

动不动就自诩“舆论监督”“责任使命”“还原真相”,可是真的有没有这些资格,

凭什么

要你们说了算。

你们觉得汤兰兰有罪,就红口白牙地说人家“制造冤案”,还觉得自己伸张正义。等到虚假报道彻底被揭破,就厚着脸皮继续说

“媒体追问真相依旧值得尊重”

。

所以在媒体界,很长一段时间里,出现了一个神奇的状态:记者们左手拿着当年上万的稿费,右手忙着抹脸“总有一种力量让我们泪流满面”,而这夸奖正义的话语,又是从他们自己口中讲出来的。

做报道+跟踪报道+夸自己,

产销售后一条龙服务

,最关键的是,在那个“金子一样的年代”里,读者曾经还真的真心实意买过他们的账。

这也太霸道了,难道面子里子,还都叫你们占去不成。读者不过缺乏写作训练,看不出行文的门道,可是

人家智商又不比你低

。

欺人太甚,必遭反噬。你骗人时有多爽

,在微博和朋友圈里知道了事实的读者,就有多愤怒。

4)立场先行

一旦媒体“立场先行”,那基本就谈不上什么客观性了。