本文转载自传播体操(

chuanboticao

)

原创:郑卓然

2

019

年,我们的朋友圈安静了许多。

这是否预示着网络营销刷屏时代逐渐走向终结?

在一片裁员潮中,营销人的2019注定过得并不轻松。

若与“刺激2018”对比,今年大家的朋友圈枯燥无趣了许多。2018年上半年是营销刷屏的高峰期,不仅有定制全家福、定制工位等DIY类H5,还有网易戏精课、新世相读书会等知识付费分销裂变式推广,再加上《我的使用说明书》等测试类H5……而今年上半年,我们的朋友圈却异常沉默,2019年迎来了营销行业的整体哑火。

|

消失的套路

“灭火2019”的背后,是各种营销套路的失灵,前几年能引起大众刷屏的内容,在今天的用户来看早就见怪不怪,想要达到微信刷屏限流的阈值,已经难上加难。而许多营销人到头来却发现,在KOL群里发红包求转发卖人情,这才是“朋友圈营销之本”。

1

、

H5

再无刷屏

相比于前几年

H5推广的风风火火,2019年H5却再无刷屏。即便是H5爆款制作大师网易,近期推出的新H5也再未掀起波澜。

对以网易为代表的

H5制作者而言,多次刷屏以及风格的同质化让用户失去新鲜感,再加上H5的传播大多依靠“诱导分享”,在微信严打和限流的情况下,相当于断了H5刷屏的生路。

总体来说,

H5主要可以分为四类:

翻页类、观赏类、测试类、游戏类

。

“PPT式”的翻页类H5早已不具备营销传播功能,仅作为展示工具、运营工具而存在;观赏类H5主要靠内容剧本或视觉交互,前者考验新颖创意,后者考验资金投入,想要让用户惊喜已经非常难;测试类H5虽说击中了人性的弱点,但几年来手法套路就没有大的突破,被“过度教育”的用户渐渐不买账;游戏类H5一方面以抽奖、大转盘、开宝箱为代表的小游戏作为日常用户运营工具使用,另一方面密室逃脱、探索类重度游戏却投入成本过大、风险太高。

总而言之,

H5在2019已经褪火

,我们很可能再也看不到

H5在朋友圈刷屏了。

▲

两会

H

5

。

2

、条漫审美疲劳

条漫从图文形式上非常契合公众号的用户阅读习惯,也正因此,每隔一段时间都会有刷屏级的案例出现。

早期的微博式段子类条漫自不用说,前几年

‘局部气候调查组’的百雀羚一镜到底长图引爆社交网络,去年的‘匡扶摇’漫画深受大众喜爱,还有‘GQ实验室’等知名机构账号名声在外。

▲

图片来自

“

G

Q

实验室

”。

但如今我们在朋友圈中也不难发现,条漫式的内容已经越来越难破圈传播,大多仅局限在垂直兴趣领域,再也难达到以往全民转发点赞的盛况。

从沉浸度来说,

条漫仍属于重度阅读内容

,看完一篇优质条漫,少则翻屏十多次,多则翻屏数十次,阅读总时长通常超过十分钟,这显然需要更高的阅读门槛及时间空闲来支撑,在这个用户都被

15秒短视频洗礼过的环境下,恐怕只有核心粉丝才有如此耐心。

再加上条漫的创作者通常都具有明显的个人风格,这既是创作者的优势,但同时也限制了创作者作品的大众突破,我们往往能发现同一创作者的条漫风格、内容大同小异,用户对条漫的审美疲劳便也见怪不怪。

3

、段子手江郎才尽

段子搞笑类内容是网络上流量最大的内容板块,乘着微博的东风,牙仙广告、楼氏文化、鼓山文化成为了三大段子手集团,早期段子手营销号都是以外网搬运为主,后期才慢慢有了原创内容的刷屏,其中天才小熊猫是段子手的典型代表。

在微信生态中,不乏段子类内容的刷屏,结局神反转、脑洞段子文、对话式图文在前几年一度风靡朋友圈,但在今天已经很少刷屏了,若长期关注各段子类公众号也能发现,大多数原创内容质量直线下降。

▲

图片来自

N

IKE X

G

Q

实验室。

如今

UGC大行其道,不难发现,段子类账号大多沦为信息整合,原创内容也常常是老梗新说,而网友们真正的乐趣在于各大社区的评论区,公众号微博如此、抖音快手如此、连网易云音乐也是如此。

个人化的段子手已经江郎才尽

,

比拼的更多只是工业化的整合速度

,内容刷屏不复存在。

4

、视频传播水土不服

尽管微信希望在图文之上叠加视频、音频等各种多媒体形式,但在我之前文章也提到过,

微信公众号

的设计思路来源于邮箱的订阅中心,整体来说依旧

是一个图文杂志的阅读习惯,并不适合视频、音频等形式的传播

。

对于视频内容,微信朋友圈很早就有分享短视频的功能,但一直以来也没有多大起色,如今新上线的个人视频动态,尽管在聊天头像中添加了更新标识,但依旧未能正真培养起用户习惯;而对于音频,朋友圈好友分享的音乐有多少你完整听完过?朋友圈的音频在于情绪、品味认同,而不在于收听体验。

在公众号图文消息中,视频、音频仅仅只能作为辅助阅读的手段使用。一篇图文中即便加入了视频、音频内容,往往也需要附上文字和图片内容,即便是主打品质视频的

‘一条’,如今也附上了文字图片说明,甚至不少视频、音频博主在微信内容环境下已经逐渐转型为图文内容博主。

总体来说,微信环境下并不适合视频音频的传播,不妨想想,你有多久没在朋友圈看到一条、

papi酱或者其他视频网红的作品了?

微博、抖音、快手、

B站可能才更适合多媒体形式的传播

。

5

、裂变分销被免疫

流量成本高企的情况下,社交式分享成为获取廉价流量的最佳方案,裂变传播也就应运而生。从去年

‘网易戏精课’、‘三联听周刊’、‘新世相读书会’的高频刷屏,用户的朋友圈已经被这类知识付费分销裂变海报刷屏太多次。

▲

知识付费分销裂变海报刷爆朋友圈。

分销裂变的流行总是伴随不少业内争议,被许多人认为利用人性的恶刷屏、污染朋友圈环境,还曾有争议认为分享裂变是某种知识传销。而把分销裂变发扬光大的知识付费产品也存在不少天然痛点,其中

重营销轻内容、内容良莠不齐、贩卖焦虑和鸡汤最为让人诟病

。

裂变分销的手段在线下促销中其实早就存在,而在线上朋友圈大火则很大程度上是特殊时机的特殊现象,随着微信对朋友圈环境的清理、用户对知识付费认识的

“清醒”,裂变分销的手法在今天几乎不可能复制网易戏精课的影响力。

如今分销裂变、转发裂变已经成为每个运营者的基础手段,大量应用在日常活动运营、用户运营中,但效果已经大不如前,

不少用户也早已对裂变传播这产生反感

,认为手法太

low。

6

、小游戏无疾而终

小游戏曾是去年微信中的兴奋点,许多死群曾因为爆款小游戏的分享而再度复活。在小游戏

/小程序的野蛮生长期,除了官方的‘跳一跳’,更是出现了‘头脑王者’、‘最强弹一弹’、‘海盗来了’、‘成语猜猜看’等爆款。

成为爆款的小游戏除了魔性的玩法外,最重要的是分享复活机制。但因污染群聊环境,微信限制分享复活玩法后,小游戏似乎就一蹶不振,再也没有出现

‘最强弹一弹’刷屏时的狂热。

小游戏对于企业而言通常是作为一种拉新手段,用户通常可以通过客服消息或者二维码等方式关注公众号、客服微信账号。甚至在支付宝补贴期间,还有打开小游戏便自动复制淘口令的另类变现手法。

但如今,小游戏不再被大众想起,

小游戏的生态构建还任重道远

,从营销上看,小游戏的推广手法颇有些无疾而终的意味。

|

流量的理想与现实

旧的套路已经过时,新的套路未获新生,当今营销人的焦虑在于流量的焦虑,罪魁祸首是一个铁铮铮的事实,流量成本高了。

1

、流量不好骗了

公众号诞生已经

7年,即使没有“信息流化”的改版,公众号的阅读整体下滑也是个不争的事实。不少人都能发现,以往轻松10万+的公众号,在内容并没有明显下滑的情况下,如今有些平均阅读只在2-3万。从阅读数的角度上来说,流量已经不好“骗”了。

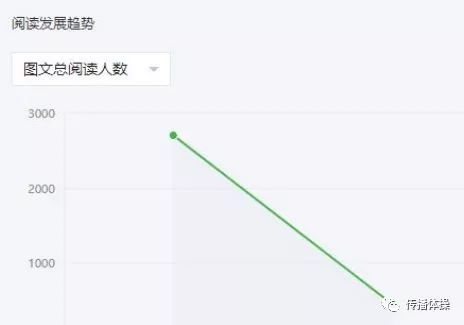

▲

公众号阅读量整体下滑。

在短视频为代表的新内容消费的冲击下,公众号、朋友圈的图文阅读从

“必看项”降格为“可选项”。从用户角度来说,逃离朋友圈、逃离公众号的声音又逐渐响起;从行业角度来看,“天下苦微信久矣”成为了众多社交创业者的一面舆论旗帜。

流量如涓涓细流般不断分散,获取的难度越来越大,

短视频、

vlog、垂直社区、网综、大剧……各种内容形式、各个平台都在争夺用户注意力

,一招鲜的营销时代已经过去。

2

、流量转化差了

这里所说的并不是电商带货转化,而是内容关注、粉丝沉淀的转化。要在几年前,一篇十万加的文章可能让公众号一夜涨粉几万,并带来长久的长尾流量,而如今根据许多公众号运营者反馈,即使是十万加的文章,带来的新增关注也可能仅仅只有几千而已,那种一篇爆文捧红一个公众号的时代已经过去了。

背后的现实是,人们在浏览公众号文章时更多的抱着一种围观的心态,更多是在凑热闹,而不强调本人的参与。就如同在一个广场中,用户看完了杂耍热闹便转身离开,并不会持续关注杂耍艺人的后续动作。

另外,今天每个人关注的账号、安装的

APP已经非常多,无形之中增加了用户的关注成本,

信息过载让大家变得异常疲惫,想要吸引用户新关注变得更加艰难

。

3

、流量分享低了

每个人的微信好友列表越来越长,承载的社交关系越来越多,这就导致用户在分享内容时会越来越谨慎。也就是说,

用户变得更沉默了,分享意愿更低了

。

微信分组、朋友圈三天可见、微信账号切换

……这一切功能优化都是为了让用户拥有更多的私人空间,降低用户社交压力。

但另一方面,公众号图文的

“点赞”按钮,变化为“好看”/“在看”,并能在看一看的信息列表中显示出来,微信本意应该是促进优质内容的社交分发,但这无形中要求用户个人为优质内容背书,进一步降低了普通用户的分

享意愿,阻碍了内容在微信生态中的流转。

|

传播者的自我救赎

套路失灵的过程,也是去芜存菁的过程,筛掉不合时宜的外壳,留下经久不衰的本质。

在大众新媒体脱敏的环境下,依然有一些公众号、内容运营者逆势而生,最典型如去年

‘兽楼处’、‘猛的号’为代表的深度账号平地惊雷,以及各种垂直兴趣、亚文化账号迅速崛起。看来,保住关注度、阅读量不是没有办法。

1

、热点治愈阅读量

在阅读量普遍下滑的今天,热点内容依旧是获取用户注意力的不二法门,也是拯救新媒体阅读的常规起搏器。

但追热点要不就是速度够快,要不就是角度够新,要不就是资料够多,否则仅仅是以往的资料整合也难以给用户提供独特价值。

当然也并非所有热点都适合品牌追,在内容风险剧增的监管环境下,二更食堂、咪蒙的悲剧也值得运营者警惕。

2

、深度抓住用户心

深度内容的重要性正在凸显,总体来看,一篇文章、视频内容中的信息量浓度越高,越能被用户认可分享,在全民刷屏的文章中,万字以上的长文越来越常见。

相对于浅层内容,深度内容可以一举实现传播上的破圈,迅速将信息推送到更大的受众群体面前,但缺点是,深度内容需要花更长的时间制作完成,且非常考验创作者的个人能力,如何在质量和数量上实现平衡,将是运营者面前的一道难题。

3

、干货创造价值感

每一个新媒体都需要思索能给目标用户带来什么价值,无论形式如何,干货类的内容是最保险稳妥的做法。

▲

干货账号更能留住粉丝。

不只是微信内容生态,在抖音、快手等短视频平台中也能发现,

技能型、知识类、科普类的干货账号往往更能留住粉丝