正文

本文为黄大拿明史拍案原创,未经授权,禁止转载!如需转载,请获取授权,并只允许微信公众号转载,不可发在其他渠道,违者必究。授权转载时还请在文初注明出处和作者,谢谢!

撰文|黄大拿

在毫无节制的皇权淫威之下

文人没有什么自检与不自检,只有幸运与不幸运

中国历史上,皇帝与文人之间的关系一直非常微妙。明初著名诗人高启和朱元璋的相遇,也概莫能外。

表面看来,探讨皇帝与文人的关系,把朱元璋和高启作为个案,似乎并不相宜,因为这二人之间的联系远非紧密,彼此也没有多少有趣的轶闻。

实则不然。把朱元璋与高启放到“皇帝与文人”这个话题中,其典型性一点儿也不逊色于汉光武帝刘秀与严光、乾隆与纪晓岚。

从朱元璋时代起,从高启被腰斩开始,标志着皇帝与文人的关系进入了一个崭新的阶段。

一

腰斩!腰斩!

洪武七年,即公元1374年,也就是明太祖即皇帝位的第七个年头,在苏州发生了一个大案。

苏州知府魏观本是一个才子,在文学上颇有造诣,词作尤工,同时也有事务之才。

在魏观之前,苏州前知府陈宁待民苛刻,当地百姓呼为“陈烙铁”,魏观赴任,尽改其所为,“以明教化,正风俗为治”,颇得民心。

魏观鉴于元末混战后城市残破的现状,于洪武五年到任后,大兴城市建设,疏浚城中河道,又重修过去张士诚曾用作宫殿的苏州府,而就是这个工程给魏观带来了杀身之祸。

因为张士诚在元末是与朱元璋互不相让的群雄之一,苏州城又是朱元璋的部队费了好大力气才得以攻破,现在魏观重修昔日张士诚的宫殿,哪怕本意是用来作新的苏州府治,属于“废物利用”,在朱元璋派出的窥伺官员的密探眼里,却标志着邀功的大好机会的到来。

魏观谋反的控告传到了朱元璋那里,很快被处以腰斩。在这个耸人听闻的大案中,还牵连到了一个人,这就是被称为元明两代诗人之冠、后人往往拿来与李白作比的高启。

魏观和高启本是旧相识,魏观一直仰慕高启的才华,因此到任后,和高启等当地文士的诗文酬酢十分频繁,这次重修苏州府,按旧时惯例要委托名人作《上梁文》,魏氏便请高启撰文,这也就意味着把高启扯进了同一张巨网。

高启没有逃脱腰斩的酷刑,终年39岁。

如此说来,高启之被刑只不过是因为了受了魏观的拖累,完全是池鱼之殃吗?非也。其实,一把利剑一直在诗人头顶盘旋,只不过在寻找适当的时机而已。

二

歌颂新政权,又惴惴不安的诗人

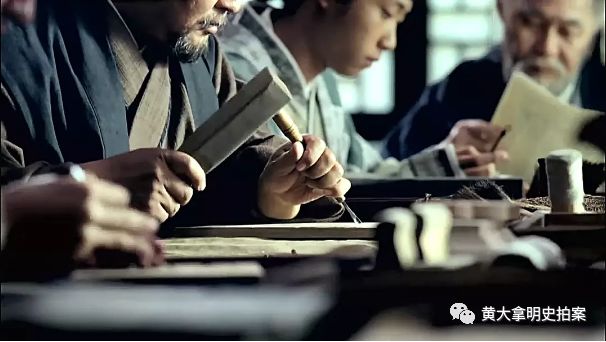

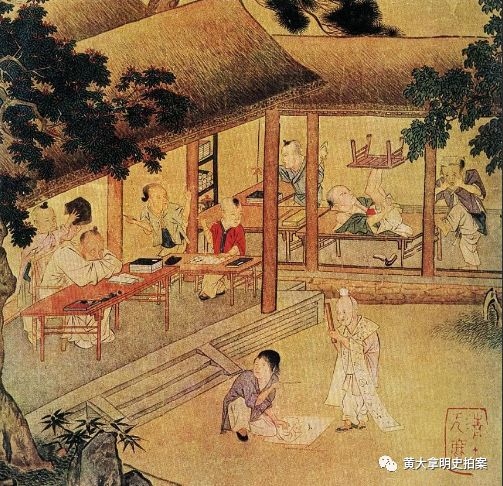

建立大明政权不久,朱元璋下诏征集文士纂修《元史》。时年34岁、已经名满天下的高启也在征召之列。

朱元璋结束了战乱,重统了河山,更重要的是这个政权是在蒙元异族统治中建立起来的,恢复了华夏特有的衣冠制度,对汉族知识分子而言别有一种亲和力。

“我生幸逢圣人起南国,祸乱初平事休息”,“幸逢中国真龙飞,一函雨露江南归”,这就是高启唱给新政权的颂歌。

但是,应诏进京修史,短暂的入仕经历却让诗人惴惴不安了。

在高启入朝的时期,朱元璋对朝臣的大规模杀戮虽然还没有进行,官僚集团的争斗也还没有到白热化的时候,但京城中那种高度紧张、压抑的气氛还是让敏锐的诗人感受到了。

“强逐车马朝天阍,归时颜色黯如土”,“颜色黯如土”一语中已透露了诗人黯淡的心境。

在寂寞的京城,诗人日益思念家乡的亲人和恬淡的乡居生活。直至回到家乡隐居,他回忆为官的经历时说:“却忆候东华,朝衣寒似水。”其实,“寒似水”的又岂止是那一袭朝衣呢?

洪武三年秋,这时《元史》已经修成,高启突然被朱元璋召见,当面授予户部右侍郎的要职。这可是相当于今之副部级的高官,而且户部管理天下财政,职高位尊,然而高启却坚决推辞。

《明史·高启传》写到这一幕时说,“启自陈年少不敢当重任,……乃见许。已,并赐白金放还。”在这简短的叙述中,我们嗅不到任何异样的气味。

一个帝王看重文人之才,欲委以重任,而文人出于各种因素,推辞不就,稍知中国历史的人就都清楚,这一幕在皇帝与文人的关系史上,是太稀松平常了。

现在朱元璋对高启归隐的请求不但未予留难,而且“赐白金放还”,这一切似乎都还在常轨中运行。看来许多人,包括高启自己,其最大的疏忽就是按老黄历看朱元璋这位新天子。

回到家乡的高启是快乐的,也是谨慎的,除了和家人共享天伦,就是与朋友喝酒、写诗、作文,尽管如此,他还是没能从那张弥天大网中逃脱。

三

高启被杀缘于戏说了宫闱秘事?

从明季以来,关于高启之死即流传一种说法,认为高启是因作讽刺诗而遭祸。

清人所修的《明史》也采信了这一说法,“启尝赋诗,有所讽刺,帝衔之未发也。”

是什么诗呢?原来是高启所作的一首七绝《宫女图》,“女奴扶醉踏苍苔,明月西园侍宴回。小犬隔花空吠影,夜深宫禁有谁来?”

这首诗写宫女的生活,她深夜陪皇帝喝酒解闷归来,已经烂醉如泥,忽闻狗叫声。不禁惹人遐想:这个时候了,重重宫禁之中,还会有谁来呢?

最后一句可理解为:宫禁森严,有谁敢来?也可理解为:莫非有人来么?

但不管怎样,读者都可以从中读出讽刺的意味。虽然诗中没有对时间和空间给予交待,也为朱元璋所愤怒。那么这一传说是否有据?

历代的宫怨诗都有讽刺的内容,朱元璋怎么会如此缺乏度量?

明末著名学者钱谦益的意见很有代表性。他在《列朝诗集》中说:起初他听说高启因此诗得祸的消息也以为很滑稽,但联想到明太祖的性格,“亦事理之所有也。”