正文

本文接上一篇:

红楼多少事,一梦话千秋(上)

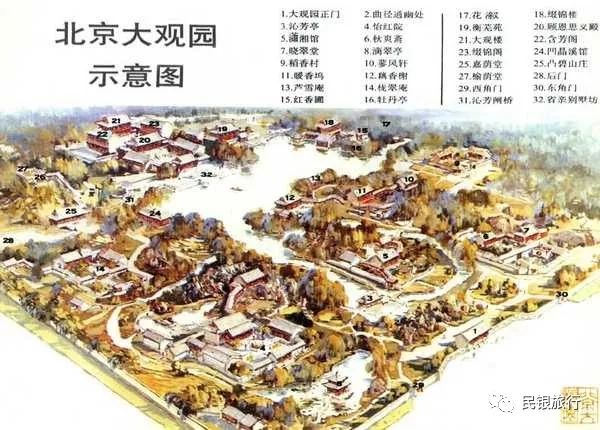

北京大观园是一座再现《红楼梦》“大观园”景观的仿古园林,位于西城区南菜园。其原址为明清两代皇家菜园,明代曾在此设“嘉疏署”。

北京大观园总面积11公顷,建筑面积8千多平方米,开辟水系24000平方米,堆山叠石6万土石方。按卫星地图测算,北京大观园周长也有三里半,与书中描写的大观园面积相当。

1984年,为拍摄电视剧《红楼梦》,经红学家、古建筑家、园林学家和清史专家共同商讨,按作者在书中的描述,采用中国古典建筑的技法和传统的造园艺术手法建造。园中的园林建筑、山形水系、植物造景、小品点缀等,均力图忠实于原著的时代风尚和细节描写,大观园是为贾府大小姐元春而建的省亲别墅,因此园中定期举办“元妃省亲”古装表演。

全园有庭院景区五处、自然景区三处、佛寺景区一处、殿宇景区一处,共有景点四十多个。亭台楼榭、佛庵庭院,繁花名木、鹤鸣鹿啼,雅中有俗,静中寓动。主要景观有曲径通幽、怡红院、潇湘馆、省亲别墅等。

大观园在每年农历春节初一至初五举办“红楼庙会”。庙会内容包括:文艺演出、民间花会、风味小吃、民俗活动等。其中“元妃省亲”古装巡游是大观园文化庙会的传统项目和独有的特色。

这是北京大观园的硬件设施,其精髓在于内在。

在曹雪芹穷尽毕生精力描述的旷世巨作《红楼梦》中,大观园相当于一个理想国,或者说是男性心底的理想国。曹雪芹写《红楼梦》的时代,恰好是中华帝国史上管控最严的时代。

中国文字狱,以清朝为最。

清朝文字狱,以乾隆时代为最。

所以那个时代不可能出现类似大观园的地方。但每个男性心底都有一个大观园,里面住着出色的女性,品味高雅风流、人性绽放。曹雪芹恰好用高超的艺术,把每个男性心底的那个梦想变成现实。因此拥有独特的魅力。

什么是艺术的魅力?答案是,它们来自人们的心底,或者说和人性紧密相连。

毫不夸张地说,每个人心底都有一个大观园。

怡红院,男女心中的贾宝玉很不同

怡红院是大观园内较大的建筑之一,也是主要景点之一,因为它是男主角贾宝玉的居所。

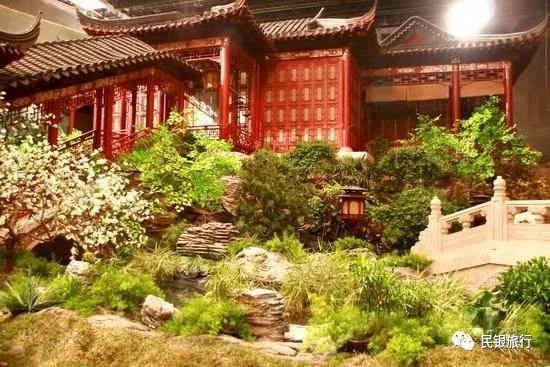

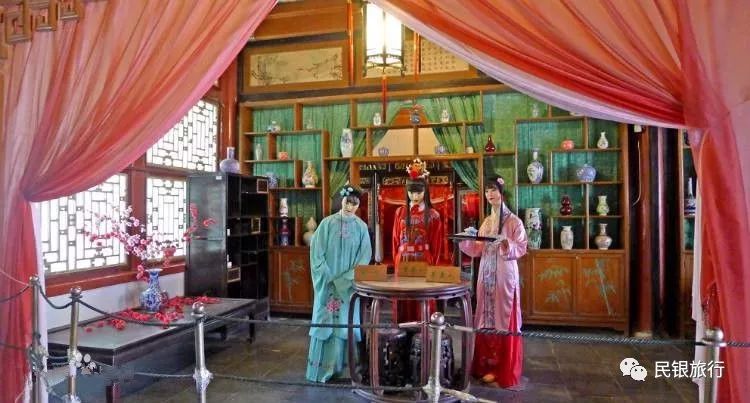

根据《红楼梦》描述, 绕着碧桃花,穿过竹篱花障编就的月洞门,俄见粉垣环护,绿柳周垂。贾政与众人进了门,两边尽是游廊相接,院中点衬几块山石,一边种几本芭蕉,那一边是一株西府海棠,其势若伞,丝垂金缕,葩吐丹砂……引人进入房内。只见其中收拾的与别处不同,竟分不出间隔来的。原来四面皆是雕空玲珑木板,或“流云百蝠”,或“岁寒三友”,或山水人物,或翎毛花卉,或集锦,或博古,或万福万寿,各种花样,皆是名手雕镂,五彩销金嵌玉的。一槅一槅,或贮书,或设鼎,或安置笔砚,或供设瓶花,或安放盆景。其槅式样,或圆,或方,或葵花蕉叶,或连环半璧。真是花团锦簇,玲珑剔透。倏尔五色纱糊,竟系小窗;倏尔彩绫轻覆,竟如幽户。且满墙皆是随依古董玩器之形抠成的槽子,如琴、剑、悬瓶之类,俱悬于壁,却都是与壁相平的。众人都赞:“好精致!难为怎么做的!”

这是怡红院意向图。

试才题对额时,贾宝玉题为“红香绿玉”,取意蕉棠两植。元宵省亲时,贾元春不喜“香玉”二字,改为“怡红快绿”,赐名“怡红院”,贾宝玉因此好吃“怡红公子”。

宝玉题诗云:

深庭长日静,两两出婵娟。

绿蜡春犹卷,红妆夜未眠。

凭栏垂绛袖,倚石护清烟。

对立东风里,主人应解怜。

绿蜡,宝玉原写作“绿玉”,薛宝钗恐拂元春心意,故改为绿蜡,典出唐诗“冷烛无烟绿蜡干”。西府红海棠又名“女儿棠”,“红若施脂,弱如扶病,近乎闺阁风度”,象征宝玉“意淫”;室内四壁窗槅雕镂“花团锦簇,玲珑剔透”,象征宝玉文思敏捷、才气过人。

贾宝玉是荣国府贾政与王夫人所生的次子,贾府通称宝二爷。因衔玉而诞,系贾府玉字辈嫡孙,故名贾宝玉。自幼深受祖母贾母疼爱,住贾母院,十二三岁时奉元妃旨意入住大观园怡红院。他与表妹林黛玉心灵相通,互为知己,发展了一段世间少有的爱情。

《红楼梦》的设定里,贾宝玉是神瑛侍者转世真身,源于神话人物之一。

天不拘兮地不羁,心头无喜亦无悲。

只因煅炼通灵后,便向人间觅是非。

这些描述都是为了和现实世界做衬托对比。

毫无疑问,贾宝玉是《红楼梦》中的一个谜。为什么呢?《红楼梦》本质上是一部伟大的现实主义作品,然而贾宝玉绝对不可能在那个时代诞生。

不用说也知道,在那个最为专制的君权时代,贾宝玉这样的人没有生存空间。其实不要说那个时代,任何现实世界,都很难有贾宝玉那样的人的生存土壤。贾宝玉的一切看起来都是叛经离道,而且没有行动能力。

叛经离道之一,那个是男权时代,男尊女卑,贾宝玉却对女性很尊重“我见了女儿便清爽,见了男子便觉浊臭逼人。”

叛经离道之二,社会主流是升官发财,贾宝玉对此不感兴趣。“山中高士晶莹雪”的宝钗劝他读点有用的书,他便对她有些看不起,黛玉从来没有这样劝过他,他便引她为知己。

叛经离道之三,多情,却不滥情。而那个时代多情种也不少,但粗鲁没文化如薛蟠一般的不在少数。

还有一些诸如对当时社会环境不满之类的大道理就不说了。

当然贾宝玉只是艺术形象。

然而任何艺术形象能被世人铭记,只因为和现实某些要素联通。

如果从现实角度上说,贾宝玉有曹雪芹早年的影子。但之所以能打动人,并不是因为和作者在某些地方相似,而是彻底触动了大多数人的内心的弦。

如果说每个人心底都有一个大观园,那么每个人心中都有一个贾宝玉。

男人心中的贾宝玉,是可以在大观园里和一群如“水做的”女孩子混在一起。

女人心中的贾宝玉,是把自己当成“水做的”人儿去怜惜。

现实中,女人寻找贾宝玉的动力比男人还要足。记得有女性朋友说过,她一直恋恋不忘张国荣,就因为感觉张国荣是最接近贾宝玉的那个人。

另外我想说,也行只有乾隆时代,也就是帝国时代最为保守的时刻,才会有贾宝玉那样的人,出现贾宝玉那样的艺术形象。原因很简单,贾宝玉的叛经离道和那个时代的一切都相反。而那个时代的太多事,现在看来都是反人性的。

因为故事背景反人性,那么反故事背景的艺术形象,现在看起来就很和谐。

简单说,贾宝玉是那个时代的狂人,是人性苏醒之人。这点很像欧洲启蒙现代文明的文艺复兴。欧洲的文艺复兴,有一连串的概念,从意大利的但丁、米开朗琪罗、拉斐尔,到德国的歌德,到西班牙的塞万提斯,到英国的莎士比亚,这些响当当的名字都在描述一件事:人性苏醒。欧洲文艺复兴助推了工业文明。而东亚的中国,却被清帝国死死地禁锢在农耕文明世界里。而贾宝玉身上的人性,只是苏醒的一个侧面。

潇湘馆,隐藏在男人心底的一滴泪

金陵十二衩之首,女主角林黛玉,有接近倾国倾城的容貌与了不起的诗才,是绛珠仙草转世,属于《红楼梦》的源头人物之一。从小聪明清秀,父母对她爱如珍宝,怎奈母亲早亡,客居他乡。艺术层面上,她是世界文学作品中最富灵气的经典女性形象。

林黛玉在《红楼梦》中的身姿:身体面庞虽怯弱不胜,却有一段自然的风流态度。两弯似蹙非蹙笼烟眉,一双似喜非喜含情目。态生两靥之愁,娇袭一身之病。泪光点点,娇喘微微。闲静似姣花照水,行动似弱柳扶风。心较比干多一窍,病如西子胜三分。秉绝代姿容,具稀世俊美,诗云“颦儿才貌世应稀”。

判词:

可叹停机德,

堪怜咏絮才。

玉带林中挂,

金簪雪里埋。

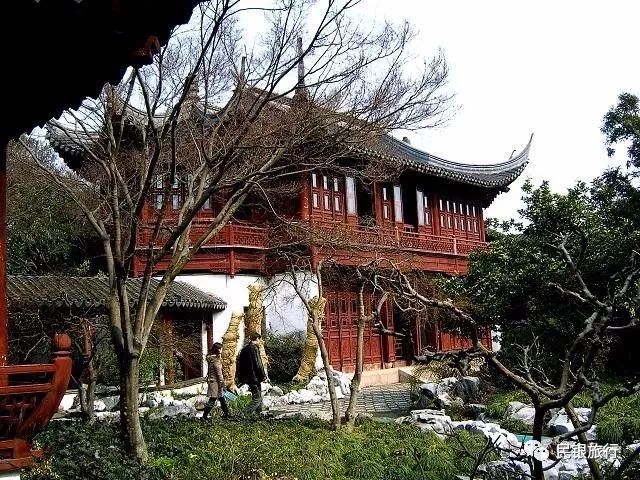

大观园中,林黛玉的住所便是潇湘馆。其典故来源于舜的潇湘二妃,娥皇与女英。后世以潇湘指斑竹,这是整部《红楼梦》唯一描写竹子的地方。散寄之居,称之为“馆”。这个“馆”字,也颇符合林黛玉的投亲身份。所以很钦佩曹雪芹的用心细腻。

鉴于林黛玉和贾宝玉的关系,潇湘馆位于大观园西路,与怡红院遥遥相对。其名称带有浓浓的江南情调,暗喻林黛玉出身姑苏的源流,客居荣国府的现实。

从后院的视角看潇湘馆,大门在前端,从院外就可见一带粉垣,内里数楹修舍,为千百竿翠竹遮映。入得门来,便是曲折游廊,翠竹掩映,婆娑玉立;阶下石子漫成甬道,竹影参差,苔痕淡浓。主房后面便是花园。宝玉也有一诗《有凤来仪》:

秀玉初成实,堪宜待凤凰。

竿竿青欲滴,个个绿生凉。

迸砌防阶水,穿帘碍鼎香。

莫摇清碎影,好梦昼初长。

入门曲折游廊,挂着一架鹦鹉。正房三间,两暗一明。后院有大株梨花和芭蕉,院墙根有隙流入清水,绕至前院,从竹下盘旋而出。这是贾元春住进大观园时林黛玉自己选的,理由是“爱那几竿竹子,隐着一道曲栏,比别处更觉得幽静”。林黛玉在潇湘馆伴随着修竹、诗书、幽怨、孤独和泪水度过了短暂而绚丽的一生。潇湘馆中以竹子最盛,“凤尾森森,龙吟细细,一片翠竹环绕”。翠竹,象征一种不屈不挠的可贵品质,高洁而儒雅,且富有活力。林黛玉的诗号“潇湘妃子”,与翠竹相对应。

“斑竹一只千滴泪”正好映衬“潇湘妃子”林黛玉以泪洗面、多愁善感的性格。《红楼梦》最成功之处在于,文学意象与人物的性格高度一致,许多环境的描写与人物的性情达到浑然统一,达到动态的全方位的契合、交流。竹的外形与神韵都与林黛玉的性格交融、叠印。真可谓“竿竿翠竹映潇湘”,竹成了林黛玉绝妙的象征。

《红楼梦》八十九回对于潇湘馆室内描述: 一径出来,到了潇湘馆中,在院里问道……宝玉同着紫鹃走进来,黛玉却在里间呢……宝玉走到里间门口,看见新写的一付紫墨色泥金云龙笺的小对,上写着:“绿窗明月在,青史古人空。”宝玉看了,笑了一笑,走入门去……说着,一面看见中间挂着一幅单条,上面画着一个嫦娥,带着一个侍者,又一个女仙,也有一个侍者,捧着一个长长儿的衣囊似的,二人身边略有些云护,别无点缀,全仿李龙眠白描笔意,上有“斗寒图”三字。

多数情况下,竹子都是用来形容男人的性格,而且是高洁坚韧那种。曹雪芹在《红楼梦》中,以竹形容林黛玉柔弱的外表,以及身世孤苦、爱哭的个性,烘托得很完美。

从艺术角度上看,林黛玉是一个完美的角色。凡对文学史稍微了解之人,都知道林妹妹的娇弱,都知道林妹妹需要保护。

客观来说,林黛玉并不是那种绝世美人。论姿色,大观园中不少女性并不输于她,但很少有人如黛玉这般鲜明。

如果把林黛玉拿到现实中,那孤傲爱哭且有些不食人间烟火的个性不见得多么受欢迎。一不留神,就可能让她不爽,相处起来也许会很累。

如果谈对象,也不见得有多少男性能受得了她的泪水。这世界,能消受林妹妹的也许只有尚未被世俗污染的贾宝玉吧。

然而曹雪芹唯独钟爱林黛玉,把贾宝玉的心给了她。也许在曹雪芹看来,在当时那个背景下,现实世界很不正常,只有违反常理才正常。

如果要评价林黛玉,那她应该就是男人心中的一滴泪吧。

一曲《葬花吟》击中多少人的心啊。

蘅芜苑 世俗世界的一个梦想

大观园中,另一位女主角薛宝钗的住所,叫蘅芜苑,以香草仙藤著称。

“苑”是帝王的花园。以苑为居,暗合薛宝钗的待选秀女往事。

园子的主山分脉穿墙而过;墙外临水两行垂柳间着桃花,折带朱栏板桥跨水而来;门前一翠樾埭河堤,有云步石梯濒溪。整个院落便是一所清凉瓦舍,一色水磨砖墙,清瓦花堵。入得院来,迎面突出插天的大玲珑山石,四面群绕各式太湖石块,竟把里面所有房屋悉皆遮掩,而且一株花木也无。满目异草,或牵藤,或引蔓,或垂山巅,或穿石隙,垂檐绕柱,盈砌盘阶,或如翠带飘飖,或如金绳盘曲,或实若丹砂,或花如金桂,味芬气芳,非花香之可比。五间清厦连卷棚,四面出廊,绿窗油壁,实在是个清幽可喜的地方。

贾宝玉很爱这些花草,数点如家珍:“这些之中也有藤萝薜荔,那香的是杜若蘅芜,那一种大约是茝兰,这一种大约是清葛,那一种是金簦草,这一种是玉蕗藤,红的自然是紫芸,绿的定是青芷。”题写《蘅芷清芬》:

蘅芜满净苑,萝薜助芬芳。

软衬三春草,柔拖一缕香。

轻烟迷曲径,冷萃滴回廊。

谁谓池塘曲,谢家幽梦长。

元春省亲时很喜欢这个地方,曾赐名“蘅芜苑”。

《红楼梦》第四十回写到:贾母因见岸上的清厦旷朗,便问“这是你薛姑娘的屋子不是?”众人道:“是。”贾母忙命拢岸,顺着云步石梯上去,一同进了蘅芜苑,只觉异香扑鼻。那些奇草仙藤愈冷愈苍翠,都结了实,似珊瑚豆子一般,累垂可爱。及进了房屋,雪洞一般,一色玩器全无,案上只有一个土定瓶中供着数枝菊花,并两部书,茶奁茶杯而已。床上只吊着青纱帐幔,衾褥也十分朴素。贾母叹道:“这孩子太老实了。你没有陈设,何妨和你姨娘要些。我也不理论,也没想到,你们的东西自然在家里没带了来。”说着,命鸳鸯去取些古董来,又嗔着凤姐儿:“不送些玩器来与你妹妹,这样小器。”王夫人凤姐儿等都笑回说:“他自己不要的。我们原送了来,他都退回去了。”薛姨妈也笑说:“他在家里也不大弄这些东西的。”贾母摇头道:“使不得。虽然他省事,倘或来一个亲戚,看着不象;二则年轻的姑娘们,房里这样素净,也忌讳。我们这老婆子,越发该住马圈去了。你们听那些书上戏上说的小姐们的绣房,精致的还了得呢。他们姊妹们虽不敢比那些小姐们,也不要很离了格儿。有现成的东西,为什么不摆?若很爱素净,少几样倒使得。我最会收拾屋子的,如今老了,没有这些闲心了。他们姊妹们也还学着收拾的好,只怕俗气,有好东西也摆坏了。

薛宝钗在《红楼梦》中的形象:头上挽著漆黑油光的纂儿,蜜合色棉袄,玫瑰紫二色金银鼠比肩褂,葱黄绫棉裙,一色半新不旧,看去不觉奢华。唇不点而红,眉不画而翠,脸若银盆,眼如水杏。罕言寡语,人谓藏愚;安分随时,自云守拙。

薛宝钗的性格:品格端方,容貌美丽,且天质聪慧,博学宏览。

薛宝钗的判词和林黛玉一样:

可叹停机德,

堪怜咏絮才。

玉带林中挂,

金簪雪里埋。

这就是《红楼梦》中著名的又谜一样的“钗黛合一”。

和林黛玉相比,薛宝钗是另外一种样子。

如果说林黛玉是艺术的楷模,那么薛宝钗就是现实的楷模。什么意思呢?对比一下就知道两者的差别。

林黛玉客居他乡,家道中落;薛宝钗是大户人家的的千金小姐。

林黛玉任性爱发脾气,脆弱;薛宝钗知书达理明事理,坚强。

林黛玉对贾宝玉只在意个人世界;薛宝钗则鼓励贾宝玉博取功名。

用现实眼光看,薛宝钗更像一个贤内助,和贾宝玉门当户对。然而在当时的大环境中,和曹雪芹的立意看,外在条件越是般配越不可能走在一起。因为在作者的世界里,所谓般配与规则都是反人性的。所以贾宝玉爱林黛玉。但即便在艺术中,即便贾宝玉爱林黛玉,最后贾宝玉还是跟薛宝钗结婚了。

怡红院的主人和潇湘馆的主人虽然心连心,但终究没有敌过满世界的无心人。

(未完待续)

码字不易,加个鸡腿呗!

知春路风云系列,前文见:

知春路风云录之一——学院云集缔造的创业街

知春路风云录之二——阴差阳错的陆氏灭门惨案

只不过随地乱扔烟头,却烧毁了整个国家?——知春路风云录之三

一场持续了两千年的货币战争——知春路风云录之四

明朝亡于货币战争?——知春路风云录之五

一群愤怒的失业快递小哥,是如何改变世界局势的?——知春路风云录之六

[原创连载] 金融看世界

伟大的罗马帝国亡于一场必败的货币战争?

罗马共和国的挽歌:金融危机、中产阶级破产以及两党斗争白热化

罗马权力中枢被军工复合体和金融贵族控制,祸起货币制度的重大缺陷?

军工复合体与金融帝国是怎样在金融海啸中走向崩溃的?