元丰七年三月,苏轼离开黄州奉召赴汝州就任。这年底(据序“元丰七年十二月二十四日”)他写下《浣溪沙·细雨斜风作晓寒》:

腊月二十四的小年“细雨斜风”,苏轼预试春味,在春盏春盘中体味到了

“人间有味是清欢”

。“蓼茸蒿笋”都是立春的应时节物,而“雪沫乳花”的视觉效果来自宋代独特的点茶方式。

在阳光暖融的春日呷一口茶,真就应了林清玄先生的那句话:“茶”字拆开,就是人在草木间,喝茶的最高境界。

图/视觉中国

其实不只诗人笔下有茶,中国,作为茶的故乡,写茶的书也可谓汗牛充栋。

有国内学者从中国不同朝代讲述茶的文化史;有以茶人身份寻访茶产地、茶人和茶空间的一手资料,也有写茶道、茶艺等透着哲学思想的茶典……在熟悉的题材上,似乎很难出新意。

但,乔治·范·德瑞姆的出现,让我们看到完全不同的新视角,那就是从

全球史的眼光

来看茶:

为什么茶叶的销售和征税直接影响了唐朝“国防实力”?

为什么一片树叶,能成为多部航海法案、数次英荷战争和美国独立战争的重要变量?

这一切,在

《茶——一片树叶的传说与历史》

里都能找到答案。

少有一部茶书

它讲述了喜马拉雅山脉东部高地上隐藏的茶的起源、古老民族的饮茶方式、中国将茶发扬光大、各国众多因茶而变的人物命运,

直到今日茶作为全球饮料的历史。

少有一部茶书

从缅甸的茶沙拉,到锡金的酥油茶,从日本茶道到英国人的茶时间,从美国人发明的冰茶、袋泡茶到俄罗斯人的茶炊……这本书跨越全球,遍访不同国家和文明的

茶饮食

,涵盖中国与荷兰、英国等国的

茶叶贸易

,记录印度、斯里兰卡等国的

茶叶种植

。

它集

语言学、历史学、植物学和生物学

等跨学科知识,从茶的语言和文字、文化和礼仪到战争与殖民、种类与种植等,记录茶的方方面面。

这样一本堪称

“茶的历史百科全书”

,

今天三联中读想

免费送

给你!

它的出版社有多厉害?

它直属于中国社科院下设出版机构——社科文献出版社,专注于译介国外具有学术水准的大众读物。

曾有读者这样点评它:

“能把厚重的学术著作做得让人喜滋滋地抱回家,还读得津津有味,我认为也只有甲骨文系列了。”

不仅如此,甲骨文甚至带动了某种风潮,市面上开始出现一系列历史类著作,无论是设计还是选题都带有明显的“甲骨文”印记。

那些看起来曲高和寡的社科、历史类大部头,你会惊讶于它能写得如此有文学质地!

甲骨文甚至还在中国掀起了人类社科类书籍的阅读风潮,无数知识分子、藏书爱好者,都把甲骨文的书视为高质量读物的标杆。

美国政治学家李普塞特说:“只懂得一个国家的人,他实际上什么国家都不懂。”因为只有在全面的阅读与比较的视野中,才能对历史有更客观、更全面的认识。

为了加深对自家文化的体悟,我们有时也需要向别国探寻。然后再把目光投回自己,可能会收获前所未有的启发。

这里面自神农氏神话讲起的中国茶史,记录着常常被我们遗忘的局部:

唐朝时,被僧人当作参禅时提神的茶饮料,也是唐王朝用来与藏人进行茶马贸易的重要“货币”;

宋朝流行的点茶技艺,在日本僧人荣西把它带回日本,成为日本茶道的灵感之后,让人惊讶的是,这种茶艺在中国后来的数百年里销声匿迹。

中国茶文化之外,这里也有值得我们研究的他国茶文化:

茶从中国传播至日本后,催生了佛教寺院中的茶礼、俗世里斗茶之风。日后,又独立发展出了影响世界的

茶道精神

;

荷兰饮茶风潮盛行后,喝茶风俗在

法国

演变成了

加奶的茶

,英国则产生出新的喝茶传统——

英式下午茶

。

饮茶风尚从荷兰传到英国,引发了英国与荷兰的海上贸易霸权之争;

英国在北美殖民地征收高额茶叶税,塞缪尔·亚当斯带人登上三艘英国的船,将342箱武夷茶倾倒入海。这一次波士顿倾茶事件,加速了美国的独立进程;

英国为了解决贸易逆差问题,发起了鸦片战争。英属印度茶园开始种植,全球茶叶和消费模式也发生了巨大改变……

翻开这本书,它将带你细究被众多现代外衣包装而变得模糊不清的茶的真相,破解茶史里的传说,让你重新领略这一片东方树叶真实而广阔的前世今生。

是茶史,也是茶的

语言学、植物学百科全书

从语言学的角度去读茶,你会惊讶于作者的语言学功底和他丰厚的知识储备:

“茶者,南方之嘉木也”,直到陆羽的《茶经》出现,才有了明确指代现代饮料意义上的“茶”的汉字。

在汉语古籍中,“荼”和“茗”,是比“茶”更早的两种常见写法。通过作者的考据,“荼”的读音起源自汉藏语系的壮侗语族,而“茗”的读法起源自澳亚语系。

1604年,当葡萄牙让第一次到达厦门的88年后,荷兰人在这里下了船,并替代了葡萄牙的统治地位。

1662年以后,荷兰人和英国人相继在福州和厦门一带做起了茶叶贸易。直到今天,当厦门茶商用他家乡的闽南方言说“茶”这个词,荷兰人听到的是荷兰语里的“thee”(来自厦门方言发言“tê”)。英语里的茶,也因此写作“Tea”。

作者也从化学、植物学等角度,对茶进行了“细到分子的解剖”;

种植茶的土壤里矿物组成和生存在土壤里的微生物组合、茶的品种和茶树的打理、茶的冲泡等,到底如何影响茶的香气?

怎样打理茶园、对付茶树的“入侵者”,才能实现可持续种植?

这些消费者和茶人关切的现实问题,在这本茶书里也能找到专业的答案。

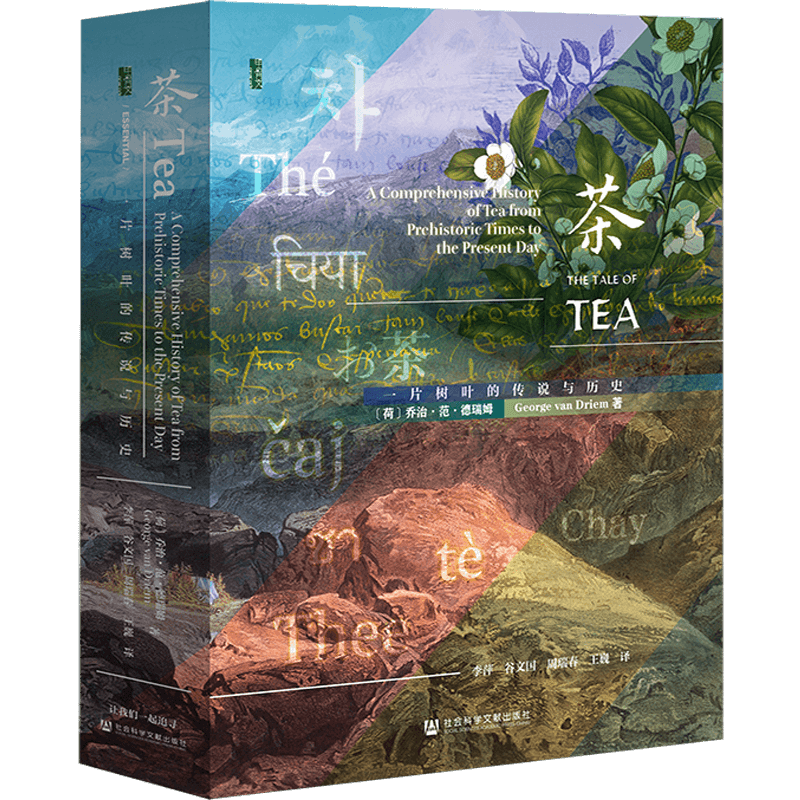

在一个看颜值的时代,甲骨文系列的封面设计哪怕再过二十年也很拿得出手。

由众多文明的“茶”的语言,延绵的古茶山,奇妙的色彩组合成的封面,气质亘古而神秘。让人在见过众多朴素的“东方面孔”之后,对它念念不忘。这,也是给藏书爱好者提供的绝佳珍藏版本。

▲封面上各种文明“茶”语言,也体现了语言学家德瑞姆的研究线索。

大16开本,800多页的超厚容量、500余张全彩插图,放在茶史研究的书籍里,足够称作“百科式巨制”。

集阅读性、收藏性、资料性的惊艳之作,无论是供

社科文史爱好者

欣赏、

学者

研究,还是

茶人

珍藏,这一本都弥足珍贵。

内页使用80克特种纸,质地柔韧,整本拿在手上,非常有质感和分量。

除了按章节做的目录,地图和图例也有相应的页数检索,方便读者快速定位想要寻找的知识点。

这样一套散发着茶香的杰作,就像一饼老茶,会随着时间的珍藏而更具品味的价值。

如此值得珍藏的一套茶书巨著,现在购买三联数字刊年卡即可免费获赠!

手握三联数字刊年卡,却不知如何最大限度“榨干”它的价值?别急,花一分钟的时间了解:

跨越时岁和地理

从2006年至今,《三联生活周刊》已持续推出了

10本“茶”专刊

,探寻的路径也经历了几番演变。从关注

物质层面

——去各大茶山寻找最好的绿茶、红茶、工夫茶,再到

精神层面

——去寻找“茶之道”。

比如在这期

《自由自在中国茶——踏访春茶的山水、人文与市井》

中,除了对饮茶之闲情与佳境的探讨,还聊到了净室、良友、美器、好水、文火、适量、良匠、变通等饮茶的“标配”。

中国有没有茶道?中国茶的精神性如何承载?

为什么说,是陆羽的《茶经》将喝茶从形而下带入到形而上?

明清文人的茶会雅集,日本茶道的一期一会、茶禅一味,背后有怎样相似的精神背景?

除了茶在中国的历史和发展,

三联也跨越地理,追寻茶在不同国度的境遇以及人们对茶道不一样的理解。

当我们在印度、日本、韩国走上一圈之后,再重新将目光投回自己,很可能收获前所未料的启发,以及对自身更透彻的理解。

被英国人走私到印度大吉岭的中国老茶树树种,无意中帮我们保留住了中国传统的茶味道。那是在一百五六十年前,我们祖先曾经痴迷过的滋味。

大吉岭的茶园以此为豪,号称“大多数茶树是来自中国的原种”。

2017年,三联派出记者前往印度大吉岭,多地走访,与印度茶园主人、拍卖公司主席、茶叶局官员深度交流,后推出

《好茶之道:印度大吉岭的滋味传奇》

一刊,向读者介绍了这一古老滋味的传统与意外。

2013年,三联记者前往日本京都,寻访了各个千家流派,试图弄清

“何谓茶道”

这个众说纷纭的问题。

在

《茶之道——中国与日本:茶史、茶事与茶境》

一刊中,你还将读到从唐宋到明清,中国茶道的嬗变,看懂明代文人的茶空间与茶器陈设,以及“禅”在日本茶室的体现。

2015年,为弄清

“茶道究竟为何物”

,我们又前往韩国。试图从大壶与大盏、寺院高人、“茶聚的幸福感”中,了悟茶对饮茶者心性的滋养,以及那份从茶香中找到的率性、自然。

《茶之道:山场、活水与茶境》

一期,记下了这些动人的瞬间。

其实,对一个有价值话题持续多年的追踪、深化、多角度解读,是三联一贯的传统。

比如,想彻底弄清中国人爱茶的缘由、茶文化的源起,你可能需要进一步打开格局,从中国的山水、地理、文人中寻找入口。如今流淌在我们血液里的东西,其密码乃藏在更具体、鲜活的事物中。