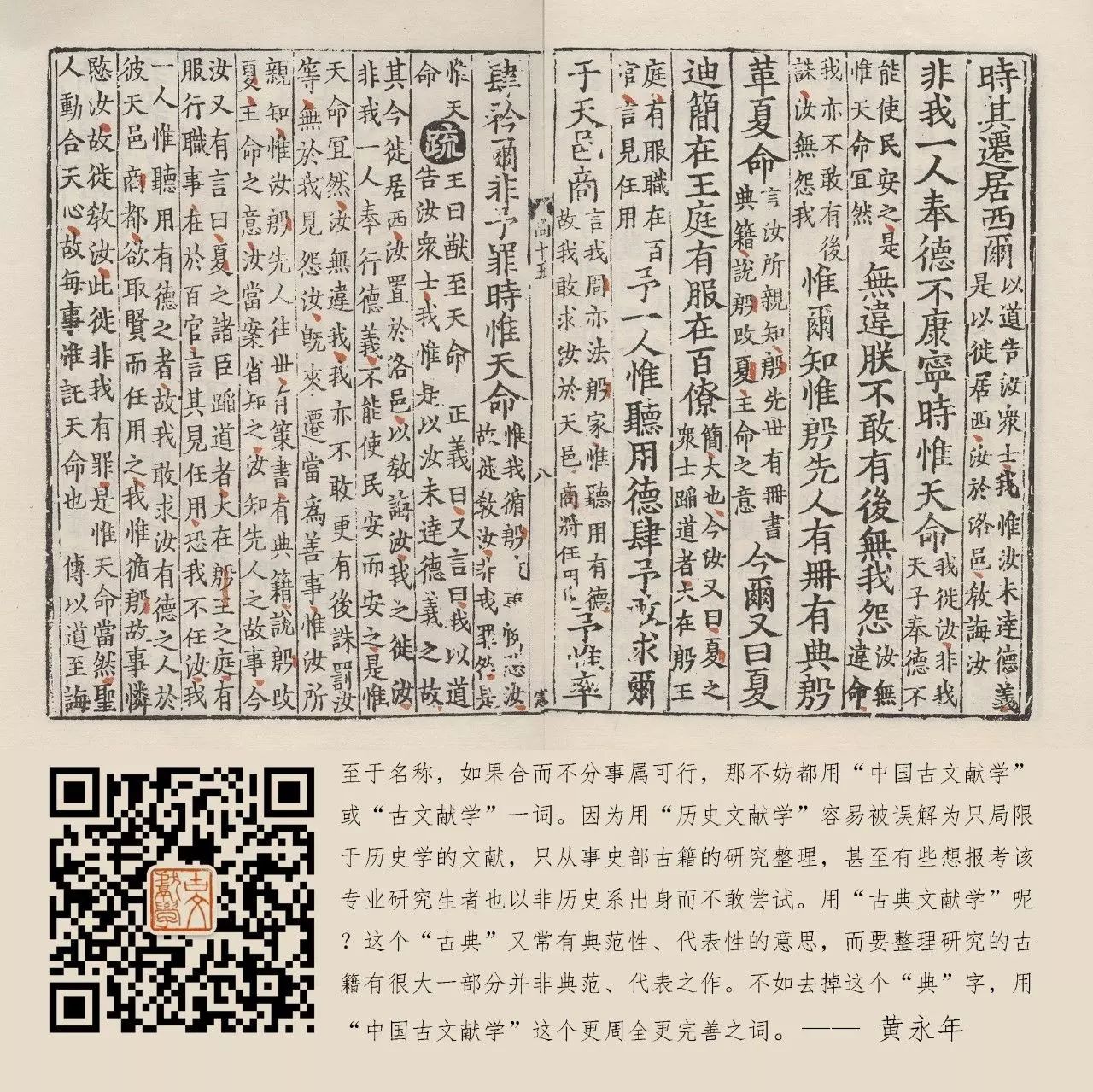

业师黄永年(

1925-2007

)先生以文史之学享誉当世,其研治中国中古史的成就,久为学界推重,《六至九世纪中国政治史》内所陈北朝至中晚唐诸多精卓见解,大大推进了学人对这一时期历史的认识,就此而言诚为治史之一大家;复精于目录校勘版本之学,于古文献学也颇有建树,卓然成家,亦为人所称道。实则黄先生兴趣广泛,如对于历代小说有着强烈的喜好,古代文言及通俗小说几无所不读,而此兴趣可谓伴其一生。

《太平广记》为宋初官修的一大奇书。宋太宗入继大统为有名的千古公案,“烛影斧声”即太宗以加害其兄太祖的非常手段夺取大位,宋人已有此说,现几成共识,太宗朝热衷修大书或可为旁证之一。这种做法实为其取法前朝故事,唐武则天当政期间先后官修《瑶山玉彩》《文思博要》《三教珠英》等大书,动辄数百乃至上千卷。武周代唐、太宗登基多被视为不合礼法的篡位之举,大力修书无非是为了收揽天下人心弥合失轨行迹,尤其是堵读书人汹汹之口的应对之策。

宋初官修四大书有三种成于太宗朝,《太平御览》为传统体式的大型类书,《文苑英华》为接续《昭明文选》的诗文总集,纂修此类大书尚属正常举措,无可置疑;惟《太平广记》是以类书形式修成的一部古代文言小说总汇,清人所谓“

盖小说家之渊海也

”(《四库提要》),此举不合常理,颇显怪谬,因其中多为志怪内容,具有浓厚的神鬼色彩,旧式的读书人受传统“子不语怪力乱神”观念影响,向不重视此类著作。尽管此书为奉旨官修,挟天子之势,然书成不久仍难免非议,遭受慢待打入冷宫,“《广记》镂板颁天下,

言者以为非学者所急

,

收墨板藏太清楼

。”(

[

宋

]

王应麟《玉海》卷

54

《太平兴国〈太平御

览

〉〈太平广记〉》条)。但以太宗心理度之,则事出有因,加之其为一介武夫,于修书之事本来就不甚了了,如此说来当见怪不怪,尚可理解。

由于《太平广记》的这一特性,前代文士多将其视为茶余酒后以助谈资的消遣之书,治学则甚少及此,于是乎竟至于很长时期徒说话人辈以“

幼习《太平广记

》”(

[

宋

]

罗烨《醉翁谈录》卷

1

甲集《小说开辟》条)为能事耳。清嘉庆时徐松撰《登科记考》及《唐两京城坊考》,亦取此书部分材料以资考订,但总体讲,使用还是比较有限,多是针对人物、地名之类的具体问题。由于《太平广记》引书达数百种,且多已亡佚,乾嘉以降辑佚成风,学者关注此书主要集中于稽亡钩沉,取得一些成绩,如清末缪荃孙从中辑出五代孙光宪《北梦琐言》逸文数十条编为

4

卷即颇具代表性。近世以来,治小说史者于此书多有关注,取得不俗成果。鲁迅先生在治小说史之馀,又主要利用《太平广记》辑成《古小说钩沉》,并用辑佚的手法,以此书以及其他相关文献编有《唐宋传奇集》,这已为人熟知。

黄先生是当代对《太平广记》钻研较早用力甚勤的学者。他自谓“当小朋友”的时候就以谈神说鬼之书“好玩”而大量阅读,《太平广记》自然引起了他的浓厚兴趣,后来几成案头常备之书,时时翻检。需要说明,黄先生对《太平广记》的关注并不纯然出于一时爱好,此书收有大量南北朝隋唐五代的材料,而黄先生治史领域亦以这一时期为主,因而取之以作为考史的有用资料,并取得可观创获。在研究上他主要采用文献考订的路子,从事若干具体史实事物的探讨,这一方法至今仍很有启发性。

一是史事考索。

略举几例。

胡汉关系

中古时期西胡入华渐多,陈寅恪在唐代史料中发现时人将胡人的体味称为“狐臭”或“胡臭”,敏锐地觉察到唐人有以狐喻胡的认识,然惜未深论。《太平广记》有“狐”专类,黄先生于其中搜讨到多条这一方面的材料,加以排比分析后撰写《读陈寅恪先生〈狐臭与胡臭〉兼论‘狐’与‘胡’之关系》《补论‘狐’与‘胡’之关系》,对陈氏之说进行了全面深入的补证。他所引唐人戴孚《广异记》中的一则故事很有代表性:

唐洛阳思恭里有唐参军者,立性修整,简于接对。有赵门福及康三者投刺谒,唐未出见之,问其来意,门福曰:“止求点心饭耳。”唐使门人辞云不在。二人径入至堂所,门福曰:“唐都官何以云不在?惜一餐耳!”唐辞以门者不报。引出外厅,令家人供食。私诫奴,令置剑盘中,至则刺之。奴至,唐引剑刺门福,不中。次击康三,中之,犹跃入庭前池中。门福骂云:“彼我虽是狐,我已千年。千年之狐,姓赵姓张;五百年狐,姓白姓康。奈何无道,杀我康三?必当修报于汝,终不令康氏子徒死也!”唐氏深谢之,令召康三。门福至池所,呼康三,辄应曰“唯”。然求之不可得,但余鼻存。(《太平广记》卷450《狐·唐参軍》条引)

黄先生分析道,赵、张、白、康均为胡姓,赵、张为北胡匈奴之改姓,汉至魏晋时迁居中原,时代略早;白、康为西胡,白为龟兹姓,康为昭武九姓,主要在北朝时及以后内迁,时代略晚,由于进入中原有先有后,故在当时流行以所谓千年之狐、五百年狐而视北胡西胡。这则故事反映出在唐人观念里,不仅习惯以狐狸比喻胡人,而且对其抱有很大敌意。另尚引据其他若干材料加以申说,论证当时社会上对胡人的普遍认识,说明当时中外交往的一个真实方面,他的结论无疑深化了这一方面的研究。

佛教传播

佛教道教内容在《太平广记》中占有很大比重,二者相加之相关类目达一百多卷。由于其中多为民间流传的各类故事,因此可以据以探察宗教在中古时期的传播状况。佛教就其影响之广之深,无疑是当今中国的第一大宗教,这一局面何时形成,怎样形成、原因何在,尤其是从在民间的流传状况角度,前人没有太多关注。黄先生在《佛教为什么能战胜道教》一文中,利用《太平广记》中的相关故事,比较了唐代佛、道二教在民间传播的实况,指出诸多佛教神异故事,涉及信仰佛教的种种实惠,如可以趋利避祸,逢凶化吉,不惧病、死,免除精怪及猛兽伤害等等,凡此之类均能迎合当时各色人等在日常生活中的现实需要,而且其代价也极为低廉,无非是念念佛经,甚至对着经像焚香拜礼即可,宣传工作可谓做得十分高明十分到家,加之人们往往会有一种“宁可信其有,不可信其无”的心理,这就是佛教得以普及的主要原因。而道教与佛教相比,在理论上显得粗浅苟简,不如佛教系统高深,满足不了高级知识分子的要求,尤其是其所宣扬的白日飞升,到天上或海上仙山去永享福乐,虚无飘渺,无从实现,且道教所称神仙世界,也完全是人间朝廷的翻版,等级森严,加之成仙需要的修行炼丹又要耗费巨大本钱,一般人根本无此财力。此类的神话鬼话,远无佛教宣传的吸引力,因此迷信道教幻想成仙的始终只有极个别的贵族富豪。黄先生揭示出佛教中国化过程中的一个基本要素即在下层民众中的广泛传播,而正是基于这一原因,佛教在唐代以后取得远远超越道教的地位,一举奠定了后来凌驾于其上不可动摇的格局。

人物生平

这方面以考察颇有争议的卢仝卒年最为典型,是黄先生善用鬼神材料的绝佳实例。卢氏系中晚唐之际有名的文士,有诗集传世。关于卢仝之死,《唐才子传》记载其为唐文宗时甘露之变中被宦官杀害,有人认为这一说法唐代文献不载,应起于宋代,因而其可信性大成问题。持有此见者的一个主要依据为同时代贾岛的《哭卢仝》诗:“平生四十年,惟着白布衣。”并依其生年推算,说卢仝仅活了四十岁,应早在甘露之变前二十年即已身亡。黄先生注意到宋人钱易《南部新书》有“《纂异记》中有‘喷玉泉幽魂’一篇,即甘露四相也”的记述,《纂异记》为唐人李玫之作,原书今虽不存,但钱氏所称此篇载于《太平广记》,其文曰:

会昌元年春,孝廉许生下第东归,次寿安,将宿于甘泉店。甘棠馆西一里已来,逢白衣叟,跃青骢,自西而来。徒从极盛,醺颜怡怡,……生策马前进,问其姓名,叟微笑不答。又吟一篇云:“厌世逃名者,谁能答姓名。曾闻三乐否,看取路傍情。”生知其鬼物矣,遂不复问。但继后而行,凡二三里,日已暮矣,至喷玉泉牌堠之西,叟笑谓生曰:“吾闻三四君子,今日追旧游于此泉,吾昨已被召,自此南去。吾子不可连骑也。”生固请从,叟不对而去。生纵辔以随之,去甘棠一里余,见车马导从,填隘路歧。生麾盖而进,既至泉亭,乃下马,伏于丛棘之下,屏气以窥之。见四丈夫,有少年神貌扬扬者,有短小器宇落落者,有长大少髭髯者,有清瘦言语及瞻视疾速者,皆金紫,坐于泉之北矶。叟既至,曰:“玉川来何迟?”……白衣叟曰:“再经旧游,无以自适。宜赋篇咏,以代管弦。”命左右取笔砚,乃出题云:“喷玉泉感旧游书怀,各七言长句。”……诗成,各自吟讽,长号数四,响动岩谷。逡巡,怪鸟鸱枭,相率啾唧;大狐老狸,次第鸣叫。顷之,骡脚自东而来,金铎之声,振于坐中。各命仆马,颇甚草草。惨无言语,掩泣攀鞍,若烟雾状,自庭而散。生于是出丛棘。寻旧路,匹马龁草于涧侧,蹇童美寝于路隅。未明,达甘泉店。店媪诘冒夜,生具以对媪。媪曰:“昨夜三更,走马挈壶,就我买酒,得非此耶?”开柜视,皆纸钱也。(卷350《鬼·许生》条引)

此则故事可谓鬼话连篇,而这类文字历来少有人用以考史。黄先生别具慧眼,据此撰成《〈纂异记〉和卢仝的生卒年》一文,点明主人公许生遇到的这几位亡灵,被称玉川的老叟即本号玉川子的卢仝,文中的其他几位“皆金紫”者即钱氏所说的“甘露四相”,也就是唐文宗朝“甘露之变”中被宦官杀掉的王涯、贾餗、舒元舆、李训等人。既然这几位同为鬼魅且诗作均同为感叹伤心往事,无疑应死于同时同地同一事件。《纂异记》作于唐宣宗大中时,撰者李玫与上述几人大体同一时代而年辈略低,早年并曾亲受王涯的接济,以此足以说明卢仝死于甘露之变的说法并不是宋代始有,而是出现在唐代。以李玫其人说同时人同时事,卢仝死于甘露之变应属确实无疑。贾岛之诗实际是说卢仝布衣四十年没有出仕做官,并不是说他年仅不惑。

此文的观点被《唐才子传校笺》第五册编者陈尚君采用,明谓“黄文所考堪为定论”。

二是名物考订。

名物制度是读史习文中经常碰到的问题。《太平广记》在了解认识考订辨析古代、尤其是唐代名物方面,可以提供富有价值的材料。黄先生早年就读于上海复旦大学时,曾经利用《太平广记》,在这方面做了一些有益的探索,发表了一系列文章述其所得。

关于明器。在《明器称谓考》《论唐代明器群中的瓦质怪兽》《论木明器在古明器中的地位》《评〈古明器图录〉》等文中,黄先生利用《广记》中的若干材料,对古代明器名称提出了一些见解,匡正了罗振玉等前人时辈对明器的一些误说。他的若干结论至今仍有价值,如在唐墓考古中,发现有相当数量一般称之为“十二生肖”的成组明器,黄先生在《〈十二支神像〉补考》《唐代的十二神》中根据唐代材料,辨明实为唐人所谓的”十二神“、“十二时神”。依据古器物命名首要的“从主”规则即依从当时人的称呼以求最大限度地接近古人自身的认识,今天还是应当使用“十二神”、“十二时神”的唐人之说。

法门寺地宫出土五瓣葵口凹底深腹秘色瓷碟

关于柴窑秘色瓷器。柴窑是五代后周时的御窑,烧制的是当时最高等级的瓷器,历史上很有名。但是由于传世实物极少,而且靠不住,后人的一些说法往往矛盾。如所谓秘色相传也称“卵色”,到底是何色系讲不清楚,因此秘色瓷器长期悬疑。黄先生在《传疑的柴窑瓷器》中,利用《太平广记》有关唐代的一条材料说到“夜月琉璃水,春风卵色天”(卷

343

《鬼·陆乔

》条引《宣室志》),认为卵色就是青色,柴窑器属于青瓷。这一推论是可信的,现已为考古发现所证实,法门寺地宫出土的秘色瓷,正是越窑青瓷。

关于铜镜。《唐代的漆背金花镜》一文,黄先生从《太平广记》中搜集了若干材料,结合日本奈良正仓院保存的实物加以印证,指出正仓院所藏“漆背金银平脱圆镜”之类就是唐人所称“漆背金花镜”,“‘漆背金花镜’是平脱背镜的一种,或者简直就是平脱背镜在当时社会上流行的俗称”,并进而论证了这类铜镜的产地和价格。

三是古人习语。唐人传奇《东阳夜怪录》(《太平广记》卷

490

《杂传记》)是一篇相当奇特的文字,因主要角色皆为畜禽兽类,颇显诡谲,而其中又夹杂不少唐人习语,对于一般读者,阅读存在一定难度。台湾学者王梦鸥曾撰有专文,对全篇加以注释。然由于王氏在唐代历史特别是唐代文献方面功力所限,其注存在若干不足,“失误脱略,在在可见”,为此黄先生撰《〈东阳夜怪录〉王梦鸥注匡谬补阙》一文,意在推求“唐人习用词语与夫畜兽诗藉以显示身份之典实”,“聊博喜阅李唐小说者一粲”。

四是文化现象。汉字楷书到底是在什么时期定型的,至今仍然难有定论。一种看法认为在南北朝,另一种看法是魏晋时,黄先生赞同前说。清代乾隆年间在南京出现《吴故衡阳太守葛府君(祚)碑额》,其文以魏碑体书写,由此应是支持了魏晋说。黄先生引用了刘宋刘义庆

《幽明录》

的一段文字:

葛祚,吴时衡阳太守。郡境有大槎横水,能为妖怪,百姓为立庙。行旅祷祀,槎乃沉没,不者槎浮,则船为之破坏。祚将去官,乃大具斤斧,将去民累。明日当至,其夜,闻江中哅哅有人声。往视,槎移去,沿流下数里,驻湾中。自此行者无复沉覆之患。衡阳人为祚立碑曰“正德祈禳,神木为移”也。(《太平广记》卷293《神·葛祚》条引)

充分说明葛祚为古时民间崇祀的神明。他进而分析说古代长江流域淫祀之风甚盛,成神后如果灵验其他地方就常常迎请到本地加以供奉,此风或可延续很长时间。因此在南京发现之碑文并不能证明就是孙吴时所立,而极有可能是南朝时南京一带为已成神的葛祚而为,当然也就不能以此断言楷书起于魏晋了(《吴故衡阳太守葛府君碑额考释》)。

1985

年黄先生专为研究生开了一门新课——“专书研究:《太平广记》”。此课缘起多少有点儿事出偶然,他说因罹患重伤风卧床,精神欠佳,他书均读不进去,便将《太平广记》重阅一过,又有了一些新想法新认识,于是就有了这门课程。同一年黄先生应邀赴北京大学授课,此课即为其中之一,

30

年后在“纪念黄永年先生九十诞辰学术研讨会”上,北京中华书局总编辑顾青先生动情地追忆了当年身为学生坐在课堂如沐春风般的感受。

这门课内容相当广泛,除以上所陈诸方面多有论及外,重点是根据《太平广记》的特性,利用其中材料探求古人的思想观念。同门曹旅宁君将听讲笔记整理成稿,编入《黄永年文史五讲》业已刊行。受到黄先生的启迪,我也做过关于唐宋民间信仰的考察,并多少有一些感悟。抚今追昔,师恩没齿难忘。

附记:上文所及黄先生诸作,均收入《黄永年文史论集》,北京中华书局

2015

年

10

月出版,有兴趣者可径取阅。

二○○四年十月摄于黄永年先生八十寿辰

感谢贾二强先生赐稿!本文原载《国学茶座》2016年第4期,未经许可,请勿转载。

文末图片由贾二强先生提供,其余来自网络。

编辑:百揆