本文接:

专栏|“我是一名漫画家,我要拯救世界。”——浦泽直树的“蝙蝠比利”(八)

凯文·古德曼在洞窟中对合为一体的蝙蝠说:“如果梦想不成为现实,就永远只是个梦想。”提米·真田的比利乐园确实开遍了全世界,但身处比利乐园的人们只能沉浸在虚假的欢乐中,外部的世界仍旧在逐渐坍塌;该毁灭的还是会毁灭,躲在沙漠绿洲之中自我欺骗的人们,终究连这片绿洲都会失去。凯文·古德曼想要画的,并不是这样的漫画。他想画的是能够让被拘束者重拾追寻自由的勇气的漫画,让自暴自弃的向恶者回忆起自己的初心的漫画,让被功名利禄熏染得铁石心肠的人被打动的漫画——他想要让自己虚构出的故事深入人心,改变现实。

“那么,你的梦想是什么?”三位一体的蝙蝠如此问道。

凯文·古德曼回答说:“我想周游世界,看看世界的一切。因为生命是宝贵的,应当被珍惜……我想知道为什么敌人之间不能坐到一起并相互原谅,为什么我们不能学会宽容……我想将这些感受画进漫画。”蝙蝠对凯文·古德曼天真的梦想吃吃发笑,但随后正色说:“当然。这就是你诞生的理由。正因如此,所有人才全都借力给你,你才存活了下来。每个人在人类历史上都有自己的角色。将那些感受画成漫画传达出来,这就是你要扮演的角色。我不知道你的漫画会不会改变什么……但是继续吧,一直画下去。”画下去,在不断的传承当中,希望的火种可能会在关键时刻引燃最美的火焰。人类的情感具有强大的力量,任何微小的努力都可能成为通往救赎的桥梁。

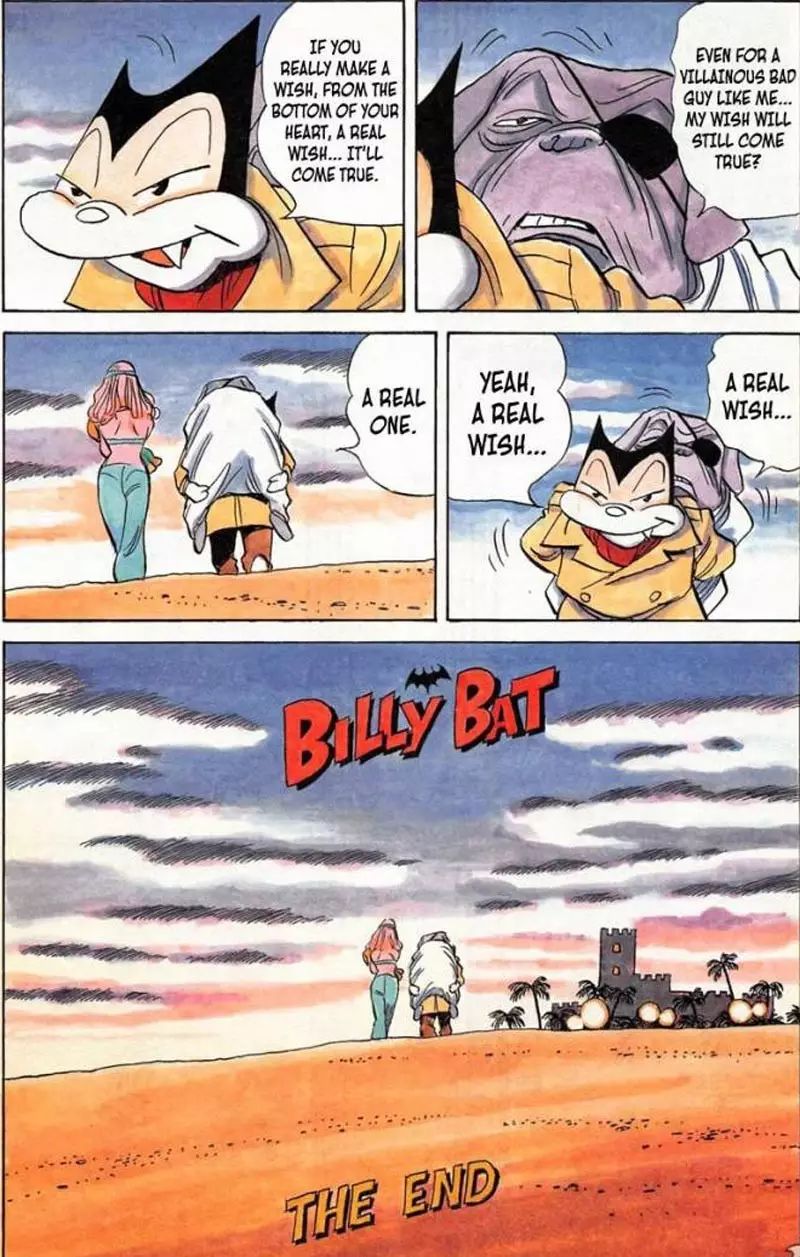

然而,凯文·古德曼和蝙蝠的这一段原本应该是点明全篇主旨的对话,尽管有着浦泽直树精细的表情描绘和分镜引导,呈现出来时却还是显得无力而模糊。虽然强调了“桥梁”和“希望”这两个核心,却并不能让人信服。之前也谈到过,《蝙蝠比利》中处处能够见到对漫画创作者的“中年危机”的表述;而很明显,浦泽直树自己也并没有找到一个一劳永逸的答案;他的答案只能是“看世界”和“画下去”,走在一段看不到终点的漫漫长路上,享受这个过程,并怀着希冀眺望远方。我们在《蝙蝠比利》的结尾看到的仍旧是一种基于理想主义的乐观,这种乐观被放在一片与当今的现实联系紧密的末日景象中时,不免会呈现出缥缈的虚幻感。

《蝙蝠比利》和《Pluto》的结尾其实表达了一样的东西:或许人类终将灭亡,但是,绝不可以放弃希望。只不过《Pluto》的虚构未来背景和相对较短的篇幅优势让它拥有比《蝙蝠比利》更强的说服力。这种虽然身处绝境却怀抱信心与希望,怀抱信心与希望却无法彻底解决困境的状态,其实也正对应了西方人文主义在现代遇到的启蒙危机;充满了西方文化气质的《蝙蝠比利》也继承了西方人文主义的局限,从理论性和现实的裂缝处一跃而过,总是无法进入与弥合这个罅隙。

幻象的理念究竟如何侵入现实改变现实?若是更进一步具体地思考——漫画如何能引导人走向漫画所要传递的精神,而不走向漫画本身?或许,相比因为崇敬手冢治虫而走向漫画之路的人,那些身处其他行业而深受手冢治虫影响的人们更能够证明漫画的威力。

《蝙蝠比利》的结尾处,两个敌对阵营的士兵发现对方同为凯文·古德曼漫画的忠实粉丝,而且两人军服下竟然都穿着印有蝙蝠比利的T恤;他们最终开始反思这场战争的荒谬性,并合作救下了那个“将会拯救世界”的孩子。《蝙蝠比利》前期的一切是通往凯文·古德曼的桥梁,凯文·古德曼是通往他笔下漫画的桥梁,而他笔下的漫画,是通往希望、通往未来的桥梁。

通过漫画来拯救世界——这样的希冀有没有可能实现?它真的只是孩童的痴语吗?

C.S.路易斯说:“幼稚的最大特征,莫过于看不起幼稚。”

能够打动人心的流行文艺,就算不能“拯救”世界,也足以影响世界。毕竟,且不说手冢治虫那不可动摇的“漫画之神”地位,就说最近,浦泽直树除手冢治虫之外的另一位精神导师——摇滚歌手鲍勃·迪伦,就再一次出人意料地“被显示”了他歌曲的巨大影响力。

《冨樫义博の正解与误读》现货发售中!

黑白漫文化原创

文章著作权归黑白漫文化所有

未经许可,不得转载

微信公众号: