唐天宝十二年(753年),进士及第的张书生,在长安等待官袍加身、以期在仕途上大展宏图。不曾想,碰上了“安史之乱”。从长安一路奔逃,路经姑苏城(今苏州),在这个深秋的夜晚,乘船夜行的张书生辗转反侧难以入眠,隐约中看到江边的枫树,闪烁的渔火,心中更是难以平静,陡生种种感怀,他目光随着身边往复的客船游走,思绪也在追思往昔与遥想未来中飘忽不定。

这时,远方一声钟响,惊得张书生回了神,也惊出了一首千古名作——

枫桥夜泊

张继

月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠。

姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船。

融情入景、情景交融这类词,向来是我们赏析中国古代诗词时喜欢用的。但是《枫桥夜泊》真正做到了融情入景,诗人精心选取“枫桥”这一独特地点、“夜泊”这一独特时间来写,从中撷取了月落、乌啼、霜天、江枫、渔火、古寺、钟声等众多独特的景,烘托出游子的羁旅愁怀。全诗仅 28 个字,几乎字字都是图画。

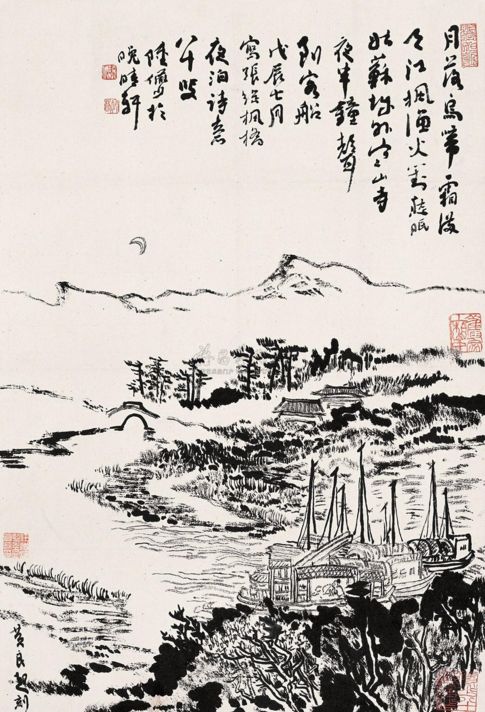

那么,当诗韵真正入画又是怎番景象呢?近代以来不断有画家有感于诗中意境,创作《枫桥夜泊图》来重现姑苏景象。李铁夫(1869—1952年)、钱松岩(1899—1985年)、陆俨少(1909—1993年)先生都有《枫桥夜泊图》。将诗中的意象转化为视觉美感。

陆俨少《枫桥夜泊图》(

1988

年作)

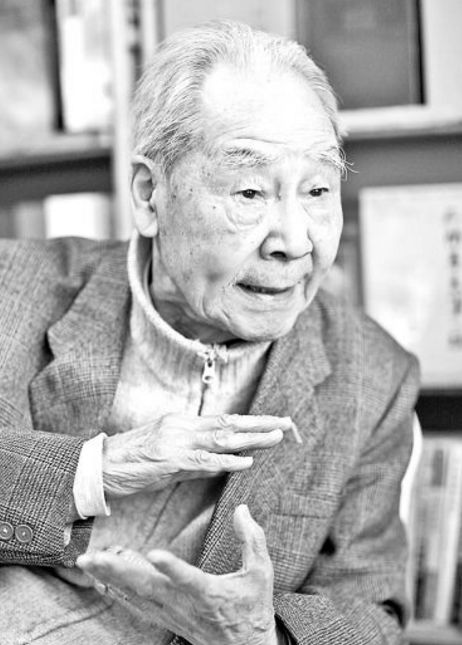

对于优秀文学作品的解读是没有止境的,由著名作曲家、中国音乐学院黎英海(1927—2007年)教授谱曲的古典诗词艺术歌曲《枫桥夜泊》,是各种音乐会上常演不衰的经典曲目。

黎英海

诗作的一大特点在于巧妙地通过对不同声音的描述,使人如同身临其境,且三种声音意味深长(钟声、乌啼、流动的江水),散发出诗人的缕缕愁思,

黎先生通过对这三种声音的刻画,音乐之美与诗词之美融为一体。

顺便一提,除了解读,对于优秀文学作品的持续展开亦是没有止境的,上世纪90年代,毛宁的大热单曲《涛声依旧》则是对《枫桥夜泊》的现代演绎。

带走一盏渔火

让他温暖我的双眼

留下一段真情

让它停泊在枫桥边

无助的我

已经疏远那份情感

许多年以后才发觉

又回到你面前

留连的钟声

还在敲打我的无眠

尘封的日子

始终不会是一片云烟

久违的你

一定保存着那张笑脸

许多年以后能不能

接受彼此的改变

月落乌啼总是千年的风霜

涛声依旧不见当初的夜晚

今天的你我

怎样重复昨天的故事

这一张旧船票

能否登上你的客船

印象派画家德加,晚年写了十四行诗请教他的诗人朋友马拉美:“我有许多意象没写出来。”马拉美则对他说:“亲爱的,诗不是意象,而是字词。”

那么,如何让那些充满意象的字词更容易被外国人感同身受呢?被誉为“诗译英法唯一人”的翻译家许渊冲先生(没错,就是那位上过《朗读者》的老爷子)很好地解决了这个问题。

许渊冲

许先生翻译最重意美,音美次之,最后是形美。他的翻译完整、忠实地再现《枫桥夜泊》原诗优美、凄凉的意境,向外国友人展现了中国的诗韵,中国小城的流光溢彩。

Mooring by Maple Bridge At Night

At moonset cry the crows, streaking the frosty sky;

Dimly lit fishing boats'neath maples sadly lie.

Beyond the city wall, form Temple of Cold Hill.

Bells break the ship-borne roamer's dream and midnight still.

现在,诗中的这座中国小城,越来越国际化,

当你夜泊在苏州金鸡湖时,看到的不再是渔火,而是满眼霓虹。

但是,当你漫步在老城区,这座城市又似乎还是千年前的模样。

苏绣

缂丝

昆曲

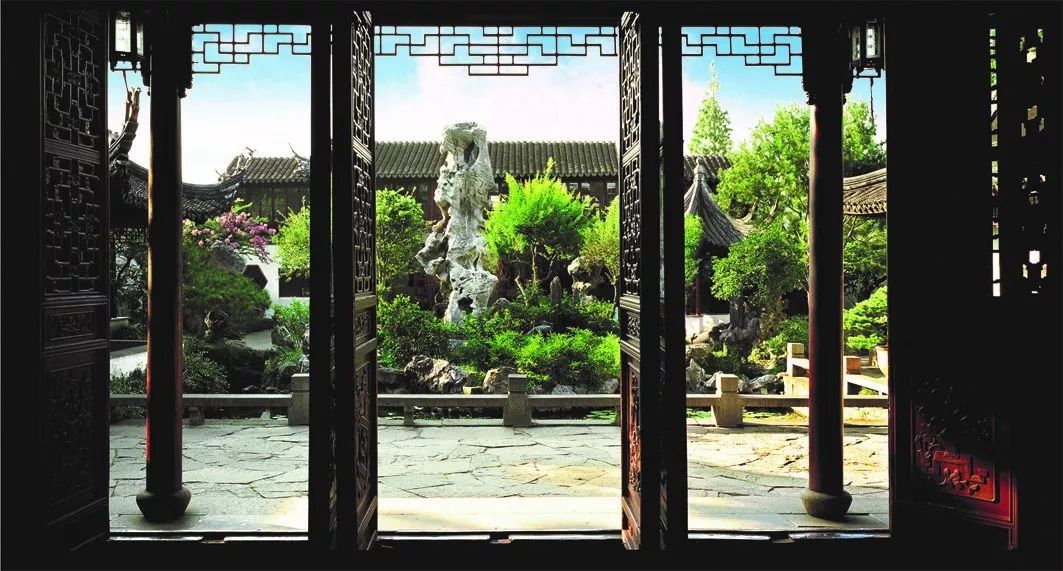

留园

山塘街

同里古城