本文授权转载自:深壹

作者: 杨文山

相比于印度电影,中国的社会题材影片比较少,而且偏向于小众文艺片,比如李杨的《盲井》《盲山》,和印式“通俗情节剧”有明显区别。拍什么是一回事,怎么拍则是另外一回事。并不是否定“伊朗模式”,对于一个第三世界人口大国,“印度模式”对中国电影严肃创作更具参照意义。

5月10日起,印度电影《摔跤吧!爸爸》国内市场票房开始赶超好莱坞大片《银河护卫队2》,这种逆袭持续到11日。事实上,即便是在刚上映之时,前者虽然排片有限,但上座率远超过后者,随着这部印度电影口碑发酵,出现领先局面是意料中的事。

在此之前,印度电影中国市场票房最高是阿米尔·汗主演的《我的个神啊》——1.18亿。如今看来,《摔跤吧!爸爸》的票房基本可以敲定是“坐2观3(亿)”。在笔者看来,《摔跤吧!爸爸》打破的不仅仅是印度电影的票房纪录,而且是中国市场上“小语种影片”票房纪录。

事实上,从票房表现和社会影响力来看,中国市场只有四类电影:好莱坞电影、国产片、日本动画电影、“小语种”片。所谓小语种片,指的是英语之外的进口片:日语片、汉语片、法语片、俄语片、泰语片、印地语……一般来讲,中国电影市场是好莱坞电影和华语片两分天下,第三国电影很难有立足之地,但《摔跤吧!爸爸》冲破了这种格局。

所有电影人都希望自己的作品能够做到经济价值、社会价值、艺术价值的平衡,所谓名、利、艺三收。绝大部分中国电影人在“主场”也很难做到,但从《三傻大闹宝莱坞》《我的个神啊》到《摔跤吧!爸爸》,为什么阿米尔·汗每次在“客场”都能做到?

理解印度“国民电影”的三个关键词

电影本质上是大众娱乐,而娱乐大众应该是一门特别高级的手艺。娱乐感染大众,说到底拼的是想象力和穿透力,前者是娱乐的强度,后者是娱乐的深度。如果说好莱坞的特效大片代表了电影娱乐的高强度,那么每每让中国这个友邦惊诧的宝莱坞电影则代表了电影娱乐的厚深度。《摔跤吧!爸爸》逆袭《银河护卫队2》,这一次,“深度”战胜了“强度”。

我们该如何理解以《摔跤吧!爸爸》为代表的这一类印度电影?很多人说它是励志电影,也有说是运动题材,还有说是传记片。这些视角都太过微观,笔者更倾向于用三个关键词来界定。

什么是“第三世界”?1974年2月22日,毛泽东同赞比亚共和国总统卡翁达谈话中曾提出:“我看美国、苏联是第一世界。中间派,日本、欧洲、澳大利亚、加拿大,是第二世界。亚洲除了日本,都是第三世界。整个非洲除了南非,都是第三世界,拉丁美洲也是第三世界。”

第三世界国家绝大多数过去都是帝国主义的殖民地、半殖民地或附属国,相对而言都是不怎么发达且较贫困的国家。因为特殊的历史和发展阶段,第三世界国家面临的社会议题和西方发达国家很不一样。

同样是体育题材,英国片《飞鹰艾迪》讲的是“挑战自己、重在参与”的体育精神,而《摔跤吧!爸爸》则把个人梦想和国家荣誉捆绑在一起。事实上,即便是经济较为发达的韩国,它们的电影里也有浓烈的民族主义情绪。而把体育当做强国之路,从“女排精神”到2008北京奥运会,中国人似乎更加深有感触。

阿米尔·汗在采访中,面对《摔跤吧!爸爸》“名为女性平权,实为男权张目”的质疑,回答道:“在印度,不管人们对自己还是下一代有什么梦想,首先想到的是让男孩子来完成这个梦想,这个电影真正要表达的是:女孩并不比男孩差”。同时,他认为“这部电影对印度观众意义重大,我相信它对印度性别不平等问题带来了积极影响”。

从阿米尔·汗的回答中可以看出,他本人最在意的是这部电影的社会价值。《摔跤吧!爸爸》本质上是聚焦一定社会现象的“社会题材”影片。事实上,阿米尔·汗中国走红的影片都属于“社会题材”:《三傻大闹宝莱坞》说的是教育问题,《我的个神啊》则聚焦“印巴分治”和宗教问题,《摔跤吧!爸爸》讲的是“谁说女子不如男”的印度当代“花木兰”故事。

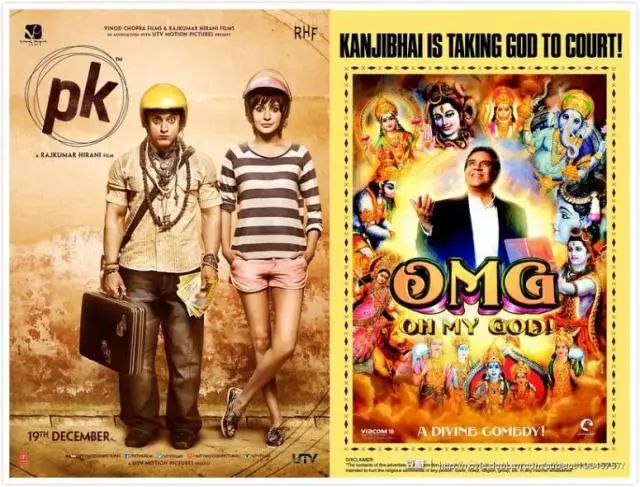

除此之外,在中文世界相对比较有影响的印度电影也都带“社会片”的印记:比《我的个神啊》(P.K.)更早的《偶滴神啊》(OMG),也是讲印度社会宗教信仰庸俗化的问题,豆瓣评分8.4;《自杀现场直播》讲农民失地问题和媒体伦理;8.7分的《小萝莉的猴神大叔》通过一个小女孩构架起印度、巴基斯坦历史、宗教、政治争端的和解;《印式英语》讲女性的自强和精神独立。

不管是阿米尔·汗的电影,还是其他中文互联网走红的印度片,它们关注的议题虽然侧重点不同,但也有相同的部分:贫富差距、官僚腐败、关注民生。正因为这些痛点也是中国人日常生活所体验到的,所以这些“咖喱味”的印度片让我们看得热泪盈眶。

同样是社会题材电影,印度电影和韩国电影很不一样。韩国电影选择的社会题材有一定的倾向性:犯罪。它更多是把社会题材当做一个重要的类型元素和商业砝码在考量,尽管最终的效果对社会进步有一定推动作用。整体而言,印度社会电影虽然不回避社会问题,呈现社会发展中的矛盾,但整体温情励志,而韩国电影则相对灰暗。

在笔者看来,印度社会片有一种“进步主义”的精神。“进步主义”是指在18-19世纪美国盛行的一种社会哲学。进步主义者们支持社会发展中劳动人权和社会正义的持续进步。这种思潮来源于美国社会对工业化带来的问题的种种反思:腐败的政治、大财团垄断下不自由的市场、贫富差距的不断加大,这种情况下,人们迫切要求变革。

以《摔跤吧!爸爸》为例,虽然它要求变革,但并不激进。这种温和的“进步主义”受到国内一些观众指责。事实上,要求影视作品为一个正在转型的社会披上一层“玫瑰色”的三观,这有违现实主义的精神,是一厢情愿的“浪漫主义”。影视作品当然没必要推崇“自然主义”,引导半步就很恰当。在这方面,《摔跤吧!爸爸》相当自觉,相信真实原型肯定比电影更偏执。

第三世界国家电影发展之路:

伊朗模式和印度模式

和印度电影类似,伊朗电影经常被拉来做老师,给中国电影人上一课:你看人家伊朗,人家电影审查比中国严格多了吧,但人家还是拍出来了好电影,中国电影人就不要再拿审查说事了……所谓的伊朗“好电影”,一般指的是在欧洲电影节获奖,最近特指阿斯哈·法哈蒂两次获得奥斯卡最佳外语片:《一次别离》和《推销员》。

这就提出了一个问题:究竟什么才是“好电影”?在欧洲三大电影节拿奖,还是在国内取得好票房获得很大的社会影响力?伊朗电影代表了第一种模式,“为艺术而艺术”,和世界对话;印度电影则代表了另外一种模式:“文以载道”,艺术要参与社会变革,稳扎本土。这其实代表了第三世界国家严肃创作的两条道路。

笔者更倾向于“印度模式”,或者这么讲:印度模式对中国现阶段更具参考意义。伊朗电影虽然在世界电影节经常获奖,但是伊朗没有电影产业,伊朗普通民众很难看到这些艺术片,即便看到了,想必大部分也是懵逼的。而伊朗电影的“文化输出”仅仅是给欧洲中产阶级的文化餐桌提供了一道小的甜点而已。

反观印度电影,尤其是阿米尔·汗主演的这几部,几乎没有一部在世界上拿过重要奖项。其实道理也很简单,这些电影都是“通俗剧”的形式,尽量不给普通观众设置障碍。以《摔跤吧!爸爸》为例,从头到尾都是线性叙事,只有一两个闪回镜头,一点不炫技。而这种“朴素”也就意味着艺术上没有多大创新。通常,艺术和流行是相悖的。

美国著名影评人宝琳·凯尔曾经犀利地评论法国左翼电影导演戈达尔的作品:“让·吕克,你的电影越是‘马克思主义’,你的观众就越是富人化”。文艺作品不仅仅要做到“以高尚的精神塑造人,以优秀的作品鼓舞人”,更应该做到“贴近生活,贴近实际,贴近群众”。说的接地气一点:文艺要为人民服务——尤其是在第三世界国家。

小说《平凡的世界》评论界的冷淡和社会影响力的反差也说明了这个问题。尽管文艺评论界不太买账,《平凡的世界》还是成为改革开放后最畅销和长销的小说之一。文学评论界对于路遥的冷淡,从投稿、出版之初即伴随该书,温儒敏回顾道“20年前《平凡的世界》投稿人民文学出版社,未被采用。当时文坛正要突破现实主义,纷纷追求西方各种新潮,路遥写实的笔法被看作老套。按学院派的标准,该小说艺术的确比较平。于是评论家给它的评价很低。但这部作品真实,走心,它触动了两代底层读者的灵魂,是发行量最大的作品。”

路遥本人并不排斥现代派作品,他对卡夫卡、马尔克斯等现代主义作家都不吝赞美,他还在《平凡的世界》创作手记《早晨从中午开始》写到对这个问题的思考:“出色的现实主义作品甚至可以满足各个层面的读者,而新潮作品至少在目前的中国还做不到这一点。”

任何社会转型、大变革时期都是艺术的黄金时代。中国正从一个传统社会过渡到一个现代社会,急剧的社会变迁使社会关系、人际关系、家庭关系都处在不管调整中,人们的价值观、心理状态都在转型中动荡、变化,现实生活本身提供了比任何戏剧都更富戏剧性的素材,也提供了比任何故事更具故事性的传奇。

相比于印度电影,中国的社会题材影片比较少,而且偏向于小众文艺片,比如李杨的《盲井》《盲山》,和印式“通俗情节剧”有明显区别。拍什么是一回事,怎么拍则是另外一回事。并不是否定“伊朗模式”,而是对于一个第三世界人口大国,“印度模式”对中国电影严肃创作更具有参照意义。

>> 热文 <<

2016电影|2016电视|2016VR|2016直播|2016电竞|2016泛娱乐

阿里影业|华谊兄弟|华策影视|腾讯

艺人经纪|天价片酬|“限韩令”|欢喜传媒

《爵迹》|《一粒红尘》|《我是歌手》|《一句顶一万句》

林丹|包贝尔|刘恺威|《如果蜗牛有爱情》

林依轮|南派三叔|贾乃亮|白一骢|宁浩

>>招聘信息<<

招新媒体主笔、运营、实习生等,点击查看!

发送“姓名+职位”和个人简历至邮箱:[email protected]