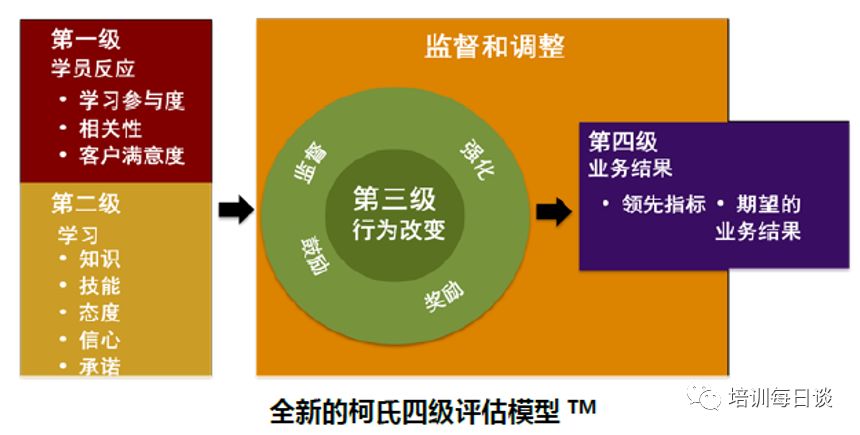

大家都知道柯氏四级评估,我认为柯氏四级评估中反应层和学习层的评估更多是基于培训课堂效果的评估,而行为层和结果层是对后期学以致用效果的评估。其实评估的目的不是为了下结论,也不是为了仅仅论证培训的效果,评估的目的更重要的是为了找到价值点和优化点,以期对项目进行优化,对其他项目有借鉴价值。

本文希望对学习项目的评估提出有效的方法。首先我们需要声明的是评估的前提条件是在学习项目设计阶段就有明确的可评估的目标,基于目标才能有效评估。结合柯氏四级评估模型和过往的项目经验,我们提出学习项目评估的四层次模型。

感知层:学员对于培训和整个项目感知的评价

我们在前文提出过,学员来参加培训不仅仅是要获得知识解决问题,他们也希望在整个项目中感受到美妙的体验,而这种体验也会提升他们对于知识学习的效率。在柯氏四级评估中的反应层是指在课堂上学员的满意度水平;我们提出感知层是希望对学员在接到报名通知开始到整个学习项目结束(结业典礼)时整个过程中的感知。这包括:课程和老师的满意度、教务组织的满意度、学习过程中的舒适度、学习过程中的趣味性、学习中与他人交流等维度。

经过这些维度的评估,项目负责人可以找到项目实施过程中的亮点和优化点。

成果层:有形成果,能够在整个过程中沉淀

在绩效管理领域开始流程OKR(

Objectives and Key Results

)模式,我一直倡导在学习项目中要实现“无形价值有形化”,就是要用有形的成果来展示学习的价值,并进一步成为解决业务问题的中间产物。比如我在新鸥鹏集团上课时,访谈一位负责教育板块的总监,她正在策划一期新开学校校长和教务长的培训班,我问她希望这个项目输出的成果是什么,她说“希望能输出《新校区运营手册》”。我们看到这个手册就是关键的项目成果,同时也是未来提升新开学校运营效率的中间产物。

前文我们指出过这样的中间产物有很多,包括学员学以致用的优秀案例、业务手册、优化后的流程、针对解决业务问题的实施方案、微课等等。至于要实现哪些目标,评估哪些内容,在项目设计阶段就要与Sponsors达成共识。

反馈层:学员上下级反馈

在柯氏四级评估的第三级评估,是行为层的评估。但是如何去评估学员在行为层的改变,我们无法在技术上采用全程摄像的方式,对员工的每一个行为逐一评价,来判断其行为是否有反生改变。

谁最有资格来评价他们行为的改变?是他们身边的同事,尤其是其上级。如果学员本身就是管理者,那我们还要邀请他们的下属进行评价。在有些学习项目中采取测评的方式,其精确度取决于问题的设计,是否在行为层面容易观察。在前文我们提出,对于学员后期行为改变的评价,其维度一定是基于学习项目中具体的知识点来设计其在工作中的对应行为。比如,领导力项目中,学员学习了提问和聆听的技巧,就可以设计具体的行为测评维度:

效果层:对于问题解决的程度

柯氏四级评估中的结果层,是用实际的业务数据来进行评估。对于这种评估方式我一直持怀疑态度,直到最近我想明白了具体操作方式。我们不能非常准确评估培训对于业绩指标的实际贡献值,因为业务指标的实现是需要多个因素共同作用下完成的,包括适销对路的产品、有效的营销策略、良好的服务等等。所以如果单独计算培训在这个过程中的贡献,需要将其他要素带来的影响剔除,包括采取区域间对比、同季度对比等,比如开展了培训的区域和未开展培训区域间的指标进行对比;开展了培训后指标的变化等。另外可以采取的方式就是使用统计学的方法进行回归分析,以求得培训的贡献。当然这都是非常理想的统计方式,我们不能为了评估而评估,这只是论证培训效果的方法。更重要的是通过这样的方式对于人才培养,对于后期项目优化有哪些价值。

我们未必仅仅评估培训对于业务发展的营销,应该从整个学习项目的周期来衡量。比如一个学习项目跨度3个月或者6个月,业务部门的指标本身就是在发展,而开展学习项目成为一个事件,这个事件本身的目的也是促进业务发展,而且是希望加速学员业绩指标的达成。所以,我们可以评估这段时间内参训学员的业务指标变化,评估变化本身也是促进学员关注自己的变化,这也会促进学员刻意练习某些技能点。所以,我们评估的是在学习项目这段周期内的学员变化,这包括知识点训练、学习氛围的营造、学习意愿的激发、改变士气的鼓励等多维度贡献的价值。